玛瑙花瓣盏托

唐

长15.5厘米,宽12.3厘米,高5厘米。器为四瓣花形,中间椭圆。外撇式圈足,与托贯通。抛光精致。东晋、南朝时,江南地区出现较精细的饮茶法,敬茶逐渐成为上层社会的一种待客礼仪,茶具也随之从饮食器中分离出来,出现了许多新器形。盏托在唐代很流行,以瓷器为主,也有做成金银器等材质的。

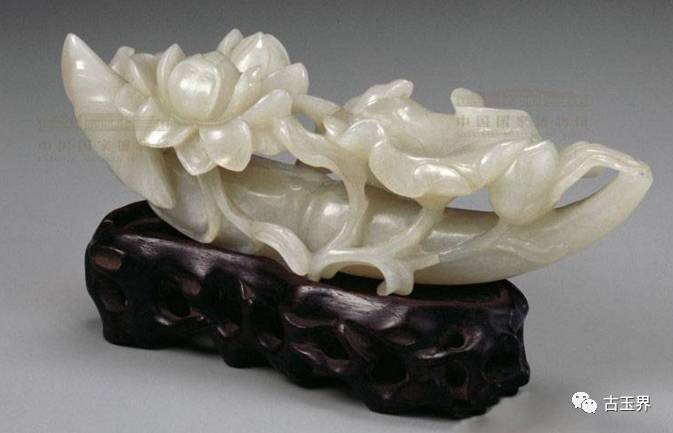

莲藕形笔架

清

高5.3厘米,长16厘米,宽5厘米。器雕成莲藕形,上镂空浮雕莲叶、莲花、莲蕾及莲蓬。器下随形配紫檀座,座刻梅花纹。原为清宫旧藏。

葫芦形水盂

清

高8厘米,长18.6厘米,宽12厘米。

器葫芦形,双椭圆形口,内掏空,做贮水、洗笔之用。外壁透雕、高浮雕葫芦枝蔓和蝙蝠,枝蔓延伸至器底。葫芦因果实多、枝蔓缠绕绵长,深受古人喜爱。《诗经•大雅•绵》以“绵绵瓜瓞”祝颂生民兴旺,子孙昌盛。并且葫芦谐音“福禄”。原为清宫旧藏。

兽形水注

明

高5.5厘米,长13厘米,宽6.9厘米

水注亦称砚滴,是研墨时的注水用具,造型丰富,多动物形。此器做圆雕兽状,趴伏,眉粗,大眼,阔鼻,张口露舌,有耳,有双角,双叉尾。腹中空贮水,背有口,有盖。盖内雕一圆柱形空心水柱,以便伸入腹内后能将水带出,滴于砚中。盖钮为一小兽,上也有滴水用小孔。为清宫旧藏。

立鹿饰件

金元时期

高5.9厘米

器采用多层镂雕的技法单面雕刻鹿、柞树、洞石、灵芝等。鹿膘肥体壮,大角,正悠然觅食。柞树双面雕刻,叶缘形如锯齿,叶脉用阴刻线表示。鹿、柞树叶、灵芝纹用金黄色玉皮表示,树干、山石纹用玉的白色部分映衬,呈现出美丽的秋山景色。

鹘啄鹅带环

元

长8.5厘米,宽4.7厘米。器表浮雕、透雕鹘啄天鹅的“春水”图案,周边饰联珠纹。带环是带饰的一部分,侧面有横向矩形孔,可穿带,下面有椭圆形扁环,用于悬挂饰物,又称蹀躞带环,盛行于金元时期。

景宗降虎插件

金元时期

宽5.4厘米,高3.4厘米。据说辽代曾虎患横行,使百姓不得安生。景宗皇帝率人降服了老虎,使虎从此遇见景宗便服服帖帖得伏卧身傍。器取材于这一传说。景宗戴冠,穿窄袖长袍,安坐于洞石旁,身旁伏卧一只温顺的老虎。老虎因利用了原有的玉皮而呈现出斑斓的毛色。底有插孔。

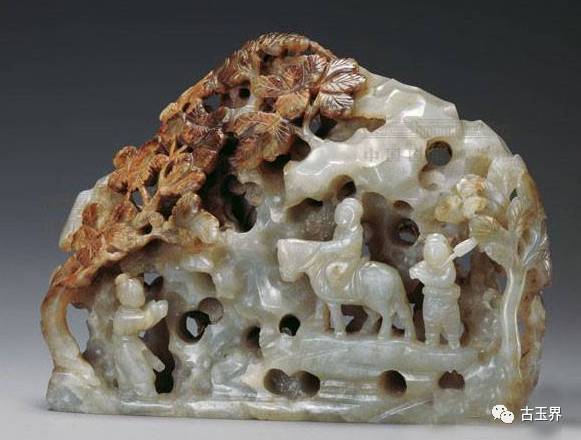

人物山子

辽金时期

宽12.5厘米,高9.6厘米。器双面采用多层镂雕、透雕技法,管钻痕迹明显。正面雕刻主题纹饰:一男子在山石树林间骑马前行,迎面有人拱手相迎,后跟随从。黄褐色玉皮被巧作成柞树金黄色的树叶,表现秋山景象。背面雕刻双鹿纹和灵芝纹等。山石、鹿、人物是辽金时期“秋山”题材常用的组合,表现了人与动物在山林间的和谐相处。

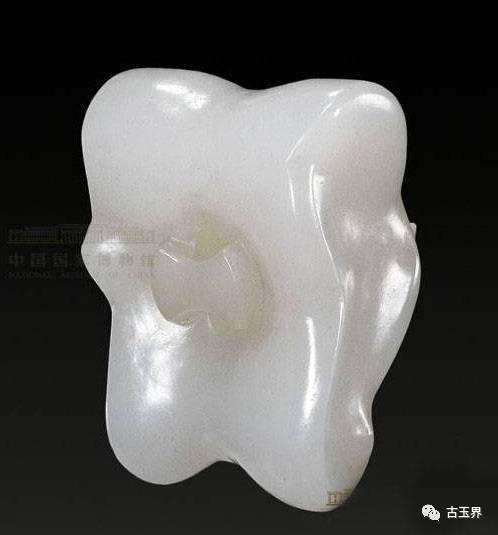

羊距骨形佩

辽金时期

长3.4厘米,高2.2厘米。器凹部凸起一钮,有穿孔,可佩戴。羊距骨俗称羊拐,东北地区沿用满语发音叫嘎拉哈,是北方常见的儿童玩具。以此为造型做成的玉佩,反映了北方少数民族的生活习俗。

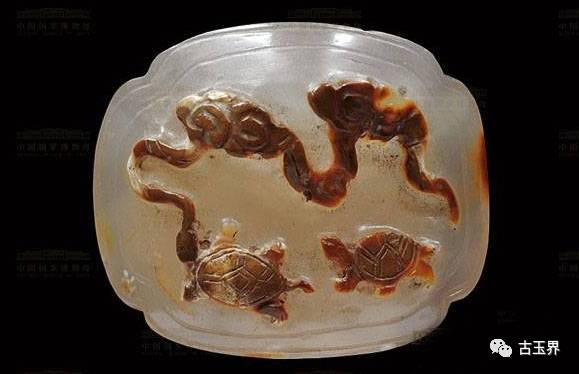

龟吐云玛瑙饰件

元

长4.5、宽3.8厘米。器中心部隆起,倭角,内面利用黄褐色玉皮凸雕两金龟,其中一只口吐灵芝状祥云。在中国传统纹饰中,龟、灵芝都是长寿的象征。背面有鼻穿孔。

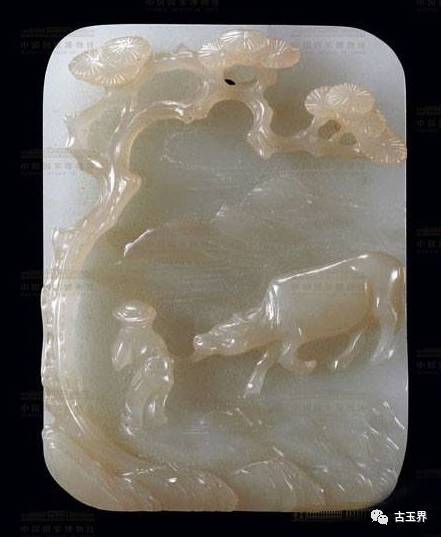

巧作牧牛图牌饰

清

长5.3厘米,宽4厘米,高1.1厘米。此器双面雕,正面主题纹饰牧人、水牛、坡岸以及松树采用高浮雕,浅浮雕表现粼粼的溪水,层次分明,做工精细,并巧用玉料的两种不同颜色,呈现出一幅生动的立体乡村风景画。背面浅浮雕山水、茅屋。器上方正中有系孔。这种长方形玉牌子明末至清代极为流行,又叫“子刚牌”或“子刚佩”,传由明末玉雕名匠陆子刚创始。

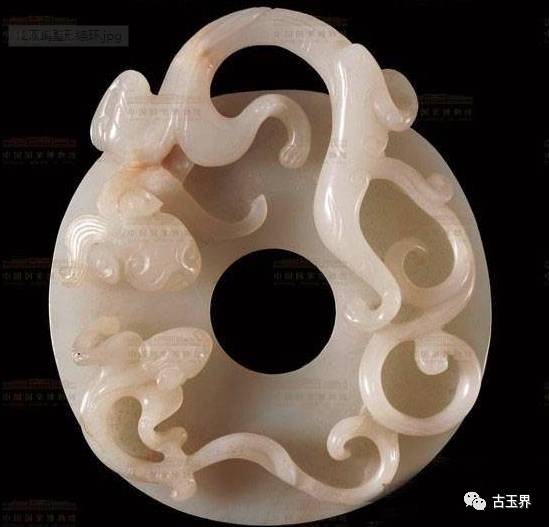

双螭璧形绦环

元

长8.2、宽7厘米。此器璧形,背面光素无纹饰,正面高浮雕双螭。其中大螭拱背出廓,巧妙形成隧孔,以供穿系套合。器两侧各有二个横穿孔,可与绦带固定。设计巧妙,造型生动。

鱼莲巾环

宋

长4.8厘米,宽4.4厘米。器镂空单面雕刻一鱼,尾上翘,跃然游动于莲荷之间。鱼身光素无纹饰,只有鱼鳍部分雕刻阴线纹。一枝结着花苞的莲梗从鱼腹绕到鱼身上方,和鱼腹形成穿带大孔。宋代玉雕鱼多无鳞纹,身体弯曲呈游动状,身旁常雕刻莲花、水藻等,造型更图案化、艺术化,表现出宋人的审美取向。

人面形饰

新石器 石家河文化(约公元前2500年—前2200年)

1955年湖北天门罗家柏岭出土

长2厘米、宽1.5厘米、厚0.3厘米

玉饰呈白色,扁平长方形。头戴平顶冠,冠下雕一人面,宽鼻方脸,大耳,耳下有环形饰物,颈部呈宽带状。头冠与颈部正中各有一小孔。

人面形玉雕是石家河文化的代表,共出土十余件,其中多为正面像,侧面像少见。体量较小,通常在5厘米以下。对比此件,石家河文化的人面形玉饰还有另一种造型,头戴微凸起的冠,斜眉大眼,尖鼻大耳,口出獠牙,相貌狰狞,耳带环形饰物,这种造型与山东龙山文化的人面形玉饰相似。

对于石家河人面形玉饰的功能,被认为与原始宗教有关。有学者认为,这些人面雕像或许是巫觋像,可以在通神时佩带,通过佩带这些人像,可以与神沟通,得到神灵庇佑。

卷龙

新石器

1985年吉林农安左家山出土

高4.4厘米、宽3.8厘米。卷龙是红山文化标志玉器之一。在红山文化大墓中,卷龙多位于墓主的身躯上面,可能穿绳佩于胸前,应是当时的一种礼仪用玉和宗教用器。 红山文化墓葬中往往有成批的玉器出土,这些玉器一般个体都较小,且有穿孔,被认为是佩饰,其中各种动物类的玉饰雕琢尤为精细,如玉龟、鱼形石坠、玉鸟、双龙首玉璜等。(撰稿:梁丰 张润平 王月前 田硕 张章)

玉山水人物图山子

清

高32.5厘米,宽24.5厘米。此器物为清宫旧藏,材质为青玉,有褐色沁。一面以高浮雕表现崇山峻岭、云雾缭绕,峭壁上有苍松翠柏。峭壁下雕有一平台,平台上有亭台屋舍一间,内坐一老者坐于桌案前,手捋胡须,似乎欣赏观望山中美景。屋外有一童子端一托盘,呈行走状。旁边有石阶通往山中洞穴,屋舍外有栏杆环绕。另一面有层层高山,松柏、灵芝、仙鹤、梅花鹿,寓意鹿鹤同春,吉祥如意。

玉雕山子是古代文人书房的常见陈设品,犹如立体的山水画,玉雕山子大小不一,内容常有山水、人物、花鸟、亭台楼阁等。它最早出现在金元时期,玉匠受到山水画的影响,将整块玉料加工成立体的山子形状,成为陈设品,之后在清代大量流行,特别是乾隆时期,由于玉料充足,为大型山子的雕琢提供了条件,如《大禹治水图》玉山、《会昌九老》玉山等。

玉镂雕牡丹纹香熏

清

高15.6厘米,口径15厘米,外口径22.5厘米,底径12.8厘米。此器原为清宫旧藏,为宫廷陈设器,玉质为深碧色,带盖,器折沿,子母口,细颈,弧腹,腹下内敛,高圈足外撇。其盖、口沿和圈足均为镂空雕刻,口沿处雕刻缠枝牡丹花纹,共八朵,腹部以减地浅浮雕雕六朵缠枝牡丹花纹装饰,圈足也装饰牡丹花卉纹。器物的盖上雕刻有四朵牡丹花,以缠枝花叶纹相连接,盖钮为花朵形,刻有一朵牡丹花和衬托其的枝叶。牡丹花是清代最常见的装饰纹样,表示富贵荣华。

在清代,香熏是文人书房内的常用器,书案上常摆设有造型各异的香熏,熏内贮存香料,点燃后香气从镂空孔中散出,以营造怡性逸情的高雅氛围意境。过去使用的香,是经过合香方式制作的香球、香饼、香丸或者散末,焚香则是借助火势微小的炭火使香料散发出味道,并且减少烟气,使香味低回悠长。

玉发冠

明

高5.5厘米,长7.7厘米,宽5.3厘米

此发冠玉质为青玉,有褐色沁。冠内掏空,外表雕琢五梁,下部呈长发型,两侧卷云状,下有孔用以插簪使发冠固定。这样形状的冠饰在明代较为流行。冠是用来束发的发饰,亦用来表示官职、身份与礼仪之用。束发冠出现于五代,宋代较为流行,明代则更为兴盛。明代发冠较多见的是梁冠式玉发冠,其上有一到八道梁不等。束发冠不仅样式多,材料也很丰富,明人文震亨《长物志》记载:“铁冠最古,犀、玉、琥珀次之,沉香、葫芦又次之,竹箨、瘿木者最下。”从已出土的明代束发冠看,有金银、玉、玛瑙水晶、玛瑙、象牙、木等质地的发冠。明代的发冠多出土于贵族墓藏中,与同样表示身份地位的带饰相比却少的多,可见束发冠不像玉带是隆重官服中的必备之物。并且,由于地位身份的差异,玉发冠的形制也有不同,而庶民是不可用玉材质的发冠。

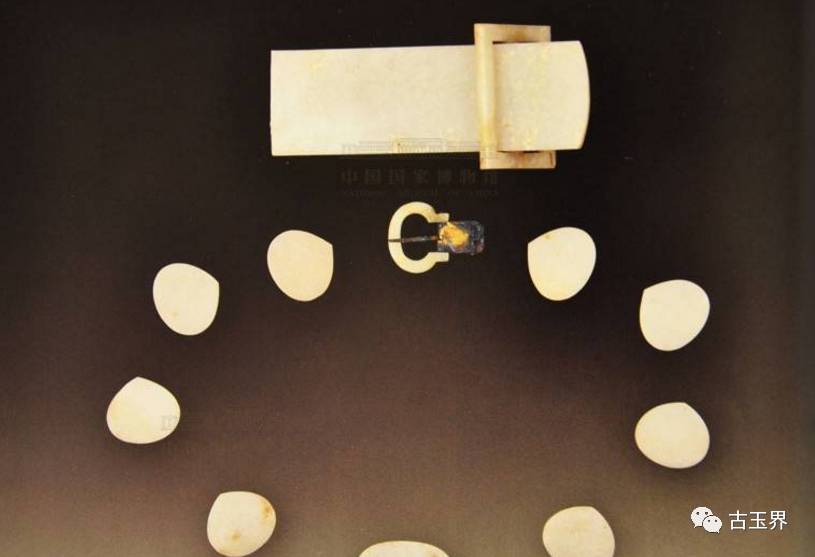

玉带板

明

1957年于十三陵定陵出土

此套玉带板1957年于十三陵定陵出土,玉质为羊脂白玉,光洁细腻温润,素面无纹饰。共12块玉饰,有椭圆形玉带板1块、桃形玉带板8块。正中1块带板为椭圆形,两侧各有4块桃形带板,一端连接铊尾1块,另一端有带铜钎的玉带扣和玉方策各1件,每件带板的背面都钻有对穿小孔,以便于和革带相连。

玉带板,古代称为带銙,宋以后称带板,是用来装饰革带用的玉饰品,而革带是系于袍服之外表示身份、地位的饰物。革带由皮质带鞓和装饰其上的带銙组成,带銙的材料也由等级身份的不同而异。明朝的革带是束而不系的,只用细绳吊于腋下衣肋处,革带并不起束腰作用,而变成纯粹装饰的用具了。

镶玉佛宝石鎏金银簪

明

1958年北京市昌平区十三陵定陵出土

通长11.2厘米,最宽处5.3厘米

此簪运用镶嵌、花丝等复杂工艺,将簪头装饰得极为华丽。簪头的中间镶嵌一尊白玉佛像,佛像面部清秀、五官清晰,呈站姿,身着宽袍长衣,衣纹分明,左臂弯曲挎雕斜方格纹的包袱一件。佛像头戴鎏金宝冠,冠顶有一尊鎏金坐佛,宝冠两侧有宝缯飘逸。佛像周围则是椭圆形银质花丝工艺的佛光背托,两侧有银质花丝工艺的梵文,玉佛脚踩仰覆莲花座,莲花座下的底托上镶嵌红宝石3块、蓝宝石2块,这些宝石也应是当年海外诸国送来的贡品。

这件簪子上用了大量的花丝工艺,花丝是以金、银做原料,拔成细丝,编结成型。若把各种珍珠宝石装饰在花丝织品上,则是花丝镶嵌,往往还有“点翠”,我馆藏有一件定陵出土的凤冠就是这几种工艺的运用。在定陵出土了大量的簪饰品,这种银鎏金、红蓝宝石镶嵌的工艺风格应该在明代万历年间风靡一时。

菊花耳荷鹭纹玉杯盘

明

杯:高5.5厘米,口径5.9厘米,足径3.3厘米;盘:长18.7厘米,宽14.6厘米

此套器物为一杯一盘。杯为菊瓣形口,圈足,两侧透雕菊花形耳。杯身从上至下共三层菊瓣,上下18瓣,中间16瓣,双耳菊花为12瓣。托盘为长方形,浮雕有鹭鸶、荷花叶、螃蟹纹及水波纹,盘中心有圆形杯托,用于置放玉杯。

鹭鸶又称白鹭,中国古代也称丝禽,是一种非常美丽的水鸟,唐代大诗人杜牧著有《鹭鸶》一首赞美之:雪衣雪发青玉嘴,群捕鱼儿溪影中。惊飞远映碧山去,一树梨花落晓风。鹭鸶纹是明代玉器中常用纹饰,与莲花搭配寓意科举连中。此套杯盘造型精美,纹饰雕刻逼真,寓意吉祥,为明时玉器精品。

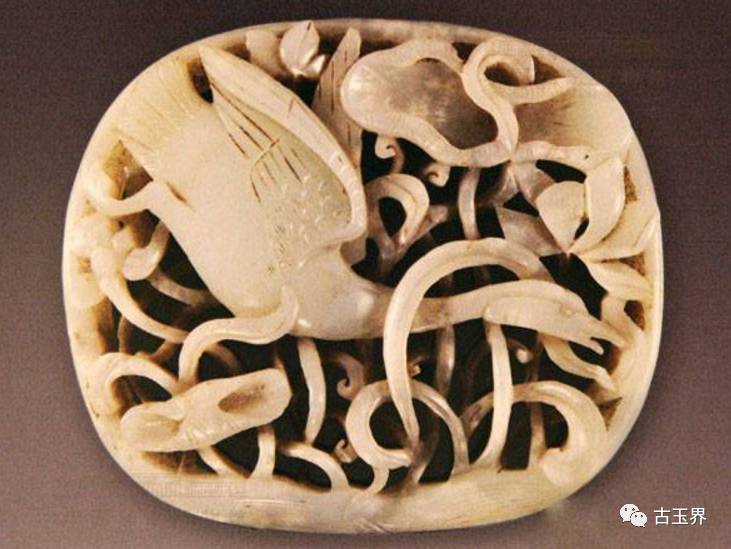

飞雁穿莲玉饰

明

长9.3厘米 宽7.9厘米

此件玉饰为青白玉质,玉质光润,镂空透雕,饰有大雁和芦苇,为明代“春水玉”,但在雕刻手法上极力模仿元代的琢玉技艺。琢玉刀法粗犷,层次分明,以镂雕表现芦苇、水草,天鹅则是用浮雕的方法雕刻。工匠将天鹅羽毛雕刻得十分精细,天鹅的腮部刻一道弯曲的阴线,以表示雁颊的丰满,一条芦苇从大雁颈部绕过,繁密的芦苇、莲叶布满大雁周围,层次感和立体效果很强。元、明时期的春水玉中,海东青开始较少出现,并且多数比较注重单面雕刻,风格粗犷、简洁。

青玉双螭耳回纹杯

明

通高7.2厘米

1956年周庆歧先生 捐赠

青玉质地,立体圆雕。玉杯为直口弧腹,圈足。内壁光素无纹饰,外壁两侧分别琢一立体圆雕的螭龙为耳,螭龙前爪攀附与杯口沿处,后爪蹬与杯壁,长尾盘绕与杯腹,形体流畅,生动自然。口沿饰锦地涡纹一周,腹部满饰回纹,腹下部饰云带纹一周,圈足饰回纹一周。

玉杯为日常生活用具,主要流行于上层社会。明代玉杯雕刻极精,种类繁多,常见的主要有双耳杯、单耳杯、桃形杯、把杯等。此杯整体造型圆润流畅,雕刻精致,螭的动与杯的静,相得益彰,具有鲜明的时代特征,为明代玉杯中的典型器,具有较高的艺术水平。

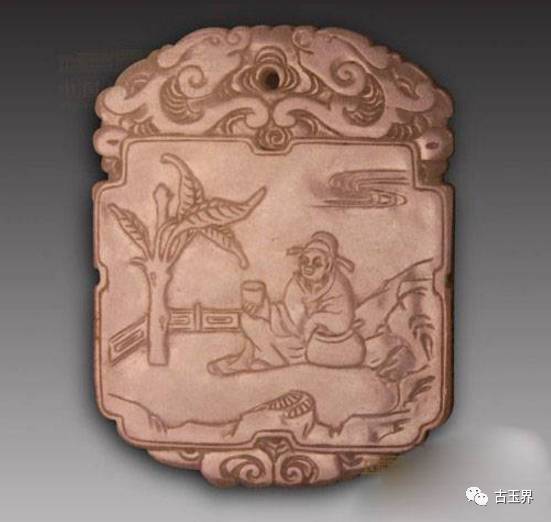

白玉诗句人物佩

清

长4.9厘米,宽3.9厘米

此白玉诗句人物牌,两面纹饰,正面上部雕对首夔龙纹,下部开光内以减地法浮雕一人依山石而坐,手中握一酒杯似正独酌自饮,前有芭蕉树空中有流云拂过。玉牌背面上部刻两条夔龙头部相背,下部开光内以减地法凸刻:天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。下属“子冈”篆书款。

此玉佩所刻画内容为“太白醉酒图”,所配诗文则是杜甫《饮中八仙》:“礼拜斗酒诗百篇,长安市上酒家眠。天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。”醉酒图是明清玉器上常见的题材,清代这一题材的玉器作品达到高峰,雕刻更是细腻传神。

子冈,即陆子冈,明代嘉靖、万历年间苏州著名的玉雕工匠。明代时有北京、扬州和苏州三大琢玉中心,其中以苏州尤为突出,而苏州又以陆子冈最为出名。他的作品被人称为“子冈玉”,他的玉雕技艺被称为“吴中绝技”,不仅被达官贵人所追求,更是名闻朝野。“子冈佩”由于深得文人雅士喜爱,所以后期的仿制品非常多,尤其在乾隆一朝仿制了大量的“子冈”款玉佩。此件白玉诗句人物佩,玉质白润,刻工精细,是清代子冈佩的上品。原为清宫旧藏。

翡翠透雕花鸟草虫瓶

清

高12.6厘米

作者: 1960年周德蕴先生捐

翡翠料,呈深绿色,质地苍润。中心部位是一茄形小瓶,四周透雕蔬果枝蔓,线条卷舒自然,在枝叶间可见两颗新长出的嫩茄、三串葡萄,三只轻灵的小鸟,振翅欲扑的蚱蜢,蝉及松鼠,一幅颇具生气的菜园小景。瓶口内壁有一凸稜,疑原有插入的瓶盖,惜盖失。

双龙形佩

战国

1957年河南信阳长台关一号墓出土

长7.7、宽3.3、厚0.4厘米

此器双面透雕,扁平璜形,由联体双龙和兽首纹组成。两端为龙首,回首相望,拱身联体。吻部与角分别向前后伸展,口部形成圆形镂空。兽首位于龙身拱起的空裆处,仰置,口抵龙腰,双角和頾须与龙身相连。此器作用相当于珩。

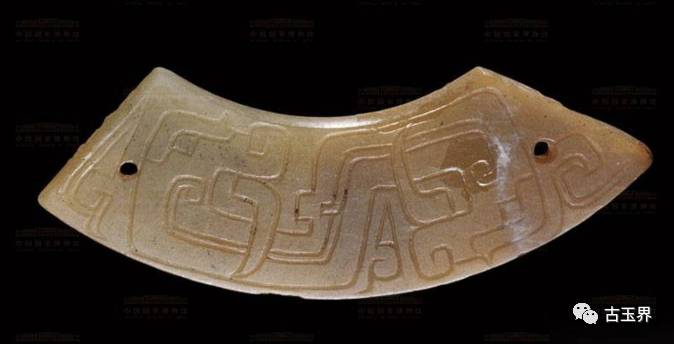

双龙首珩

战国

长9.4、宽2.5厘米

此器璜形,双面透雕。两端为龙头,口镂空,似卷云状,上颌有獠牙,下颚露成排牙齿,唇上各有一孔。龙身满布乳丁纹,排列规整,每三个乳丁由一条阴刻线相连,象征成片的鳞甲。璜下部镂雕花蕾纹,枝蔓向两边伸展至龙头下。珩顶正中有一孔。珩为组佩上部横向的玉,是组佩的骨架,珩底部的钻孔与镂空处应为悬挂功能而设。拱式造型可承受较大的重力,二或三孔利于保持组佩的均衡与对称,各部件密切相联构成完整的佩饰组合。

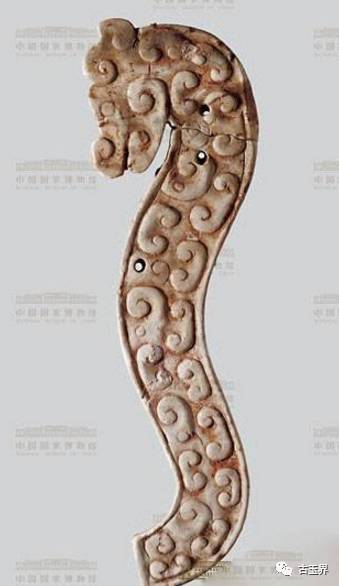

夔龙形佩

战国

1951年河南辉县赵固村出土

高3.5、长10.9、厚0.6厘米

龙作回首屈身状,双面雕刻,遍体以隐起手法雕饰勾云纹,立体感极强。龙身中部偏上钻一个透孔,颈部钻两透孔,可以穿缀,应为组佩的饰件之一。龙身以单卷或双卷云纹装饰,吻、颚、耳等器官及鳞甲等也依卷云形进行刻画,形式简约,颇具动感。

龙形饰

春秋

长5、宽3厘米

此器单面片雕龙形图案。龙蟠成镂空涡状,头侧视,圆眼,吻前突,有足。龙身以双阴线手法雕刻勾云纹,对龙形进一步塑造,虽然器身扁平,但图案的立体感却显著增强。

齿边形龙纹饰

春秋

长9.4、宽2.8厘米

此器双面雕,纹饰相同,用隐起方法雕琢四条变形虬龙,身体蜷曲,互相缠绕。沿龙身走向阴刻双道平行线,内填短斜线。玉饰的上、下两条长边均琢出齿脊,沿器身纵向穿一透孔,可以穿线佩带。齿边形器是春秋时期特有的一种装饰品,其齿脊特征不但在齿边形器上有所表现,在玉璜、玉璧等上都有应用,尤其在璜上表现最为普遍。

龙形饰(2件)

西周晚期至春秋早期

1957年河南三门峡上村岭虢国墓地出土

长4.2、宽3.7、最厚0.2-0.3厘米

此器扁平片状,双面雕刻,纹饰相同。龙身蛇形,卷成弯钩状,首尾相望,留有大缺口。口大张,吻部向上勾卷,下颌及舌向颈下勾曲成卷云状。顶部起尖脊,角向前弯卷。龙身边缘随器形雕琢单阴线轮廓线,近尾部处加饰横断弧线将龙身分为两部分,前后段中部雕刻双线勾云纹。饰件造型优美别致,首、角、身、尾各部位虽短小,但简约古拙,既带有新石器以来的玉卷龙造型传统,又将本时代流行技术加以运用,从而创新出特殊的玉龙形象。

透雕龙形饰

西周晚期至春秋早期

1957年河南三门峡上村岭虢国墓地出土

长4.6、宽2.6、最厚0.4厘米

此器扁平,表面抛光,正面镂雕S形双首共身龙,背面光素无纹。龙首分位于左上和右下角,斜向对称。龙角顶部有突脊,形如冠状。吻部上卷,下颌及长舌向后勾卷。龙角、突脊、吻部卷曲处和足等突出处沿器身的上下两缘形成脊齿状。器身周边雕刻细阴线纹轮廓线,中部纵贯双阴线纹与两端龙眼相连。此器应是组玉佩中的组件之一,其左右两侧与背部各有两个对穿孔,横向贯通龙身,可与其他玉饰穿缀。此造型开战国S形玉龙佩之先河。

玉鸟

西周

长6.2、宽4厘米

鸟首有冠状突起,沿颈部向后舒展,末端向上翻卷。尾分两支,长尾向后伸展末端翘起,短尾向前弯卷直抵下腹。圆眼、钩喙、宽尖翅、粗短足,形态古拙,立体感强。在喙、冠末和短尾羽三个弯卷处钻三个透孔,胸部转角处也有一个穿孔,这四个孔可以将鸟形饰加以固定。鸟身纹饰线条基本为比较单一的直线或曲线,但胸部则雕刻比较特殊的卷云纹。玉鸟形象简化,图案与青铜器上的鸟纹具有一定共性,与殷墟出土的商晚期玉鸟形态也很接近,但图案更加生动流畅。

兔形佩

西周

长4.5、宽2.7厘米

此器双面片雕,造型稍异,但均为兔卧状,腿前伸,长耳后伏,尾尖上翘,硕臀,圆眼,吻部穿一透孔,乖巧可爱。兔形玉佩最早见于商代,以妇好墓出土最为典型。商代玉兔的耳也略向后抿,但做奔跑状,眼圆睁、腿部摆动、尾部翘起,灵活中透出机敏,动感很强。

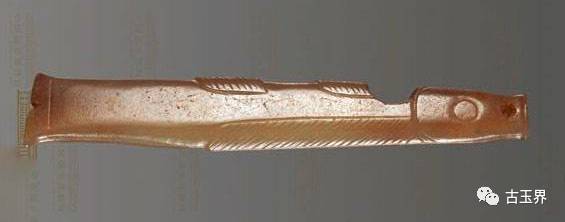

玉鱼

西周

长8.4、宽1.3厘米

此器直身鱼形,鱼口宽短,中部有一个透钻的小孔。圆眼,眼球隐起。颈下部内凹。无鳞纹,鳍均为短斜阴刻线。短尾分叉,略向上下撇,尾端较平直。西周的墓葬中出土玉鱼较多,一部分是佩饰,另一部分是明器。佩饰多较精致,明器则质地差,刀法简陋。

鱼形佩

西周

长10、宽2.2、厚0.5厘米

此器璜形鱼身,大圆眼,口部镂空一小圆孔。无鳞纹,背鳍用阴线勾勒出基本轮廓,再以细斜线填实。腹鳍只勾轮廓。尾为双叉形,略向外撇,末端双面磨制,锋利如刃。西周时期,大型墓有在棺椁的帷幕上悬挂玉鱼的葬习,多的可达数十件。鱼是人们最早关注的动物之一,在新石器彩陶上即有鱼纹图案。佩鱼之风始于商代,玉雕中有片状鱼,多为平直状,有些口部带孔,尾端有长榫,似刻刀,可能是随身携带的工具。周代玉鱼多呈弯形,少数玉鱼还雕刻鱼鳞,形象更为生动。

玛瑙瑗

战国

直径6厘米

此器环形,纹理鲜亮,加工规整,磨制光润。瑗面呈斜削状,边缘扁薄,近孔处较厚,环体内、外边缘部分均以倒棱方式进行磨制。

玛瑙瑗

战国

直径9.5厘米

此器环形,纹理鲜亮,加工规整,磨制光润。瑗面呈斜削状,边缘扁薄,近孔处较厚,环体内、外边缘部分均以倒棱方式进行磨制。

绞丝纹瑗

战国

直径7.5、孔径5.8、厚0.8厘米

此器圆环形,断面呈椭圆形。两面纹饰相同,均以斜阴线琢刻相互不交叉的粗线绞丝纹。绞丝纹又称绳纹、扭丝纹等,因其纹线阴阳相间,形如扭曲的束丝而得名。最早的绞丝纹玉器实物见于良渚文化玉镯,镯内侧光直无纹,外围呈半圆,雕琢绳纹,属于半绞丝纹的形式。春秋战国时期是绳纹玉的鼎盛时期,均为贵族使用,绳纹较细密,呈360度斜向绞圈,是真正的绞丝纹玉器。

勾连云纹瑗

战国

1951年河南辉县固围村出土

直径6.5、内孔径4.2厘米

此器扁薄圆环形,两面纹饰相同,局部残留朱砂痕迹。瑗的内外边缘分别有阴刻同心圆,两圆之间雕琢勾连云纹。云纹均匀细密,在瑗面上分三层排列。为组佩重要饰件之一。

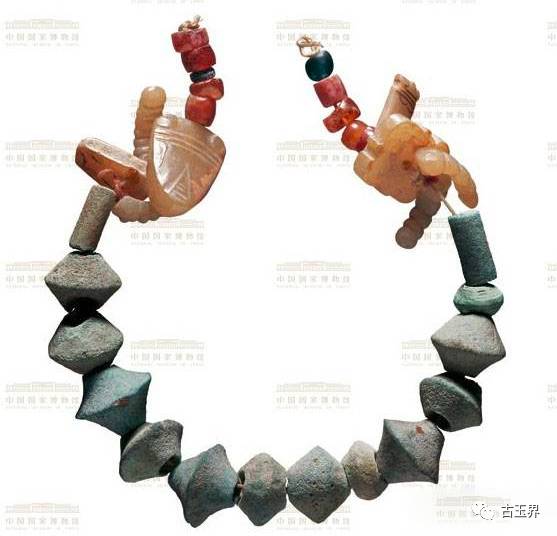

串饰

战国

1957年河南三门峡上村岭虢国墓地出土

长20厘米

此器由大小不同的玛瑙珠、琉璃珠、玉珠、绿松石管、玉管及蚕形和蝉形玉饰穿缀而成,为墓主佩带之物。在西周晚期至春秋早期的虢国墓地内出土多件串饰,其特点是讲究不同组件之间的排列次序和不同材质之间的搭配与组合,突出色彩方面的对比,个体虽小巧,但与组玉佩一样都能达到彰显身份的目的。

龙首纹璜

战国

1950年河南辉县固围村一号墓祭祀坑出土

长9.6、宽2.1、厚0.4厘米

此器双面对称雕刻。两端为龙首,龙头有楔形角,扁圆形眼。吻前突并向上卷曲,下颌低垂,舌内卷。龙首及玉璜周边以阴线纹刻出轮廓线,器身雕刻密集的谷纹。顶部正中钻一小孔,可供系佩。

卧蚕纹璜

战国

1957年河南信阳长台关出土

长13,宽3.2厘米

此器呈扇面形,周边有对称的脊齿,一般于中部和两端各穿一孔,少量只在中部钻一个小孔,供系佩。边缘刻阴线轮廓,内饰卧蚕纹。卧蚕纹因器形略有差异,有的是以减地法使蚕纹凸起,也有用粗阴线勾勒反衬出蚕纹形象的。这些手法的应用,表明战国时期璜形器及其图案装饰的制作达到了非常成熟的加工水平。

龙纹璜

春秋

1957年河南三门峡上村岭出土

长7.3厘米、宽2.3厘米、厚0.3厘米

此器单面雕阴线刻双龙合体纹。双龙首分别位于器端,左上而右下,呈斜向对称、回首相向状。龙长吻、向后翘卷,大口长舌,舌下垂至器缘。方形眼,长眉。龙角有所不同,各钻一圆孔。龙身盘卷成S形,中部向左右各有一个凸起。

人纹璜

西周

长7.2、宽1.9、厚0.2厘米

此器单面雕琢单组人纹。人随器形躬身侧立,臂前曲,头部位于璜端,长发后披,纹丝不乱。

圭

战国

1951年河南辉县固围村出土

高14.8厘米、宽5.4厘米、厚0.4厘米

此器呈尖首长方形,表面光润无纹饰。圭为重要的礼器,多为尖首状,也有平首或凸首造型,它不仅用于礼天地四方,也象征着身份等级,多用于祭祀和丧葬等活动。

人龙纹环

西周

直径12.5厘米、孔径5.1厘米、厚0.2厘米

此器圆形,中部有圆孔,背面光素无纹,正面雕刻两组人、龙合体共身图案,饰眼目纹、勾云纹和弧线纹等。周代玉饰中人、龙合体题材多有应用,可能是受当时“以佩象德”风尚的影响,将现实与神话中的两个对象予以组合,从而诞生出人龙共处,合体或联体等奇异造型。通常将这类玉器称作璧,本书依照《尔雅•释器》“肉(器体)倍好(穿孔)谓之璧”的定义定名。

玉虎

商

长5.3、宽1.4厘米

虎作匍匐状,伏耳,下颌抵地,四肢粗壮,尾硕大几乎与身等宽。虎号称百兽之君,早在新石器时代即开始被人神化。仰韶文化墓地内发现了用蚌堆砌的龙、虎造型,说明虎和龙一样成为人们崇拜的神兽。商代妇好墓中出土八件玉虎,造型工艺繁简不一,但都刻意表现虎的威猛。殷墟大型虎纹石磬,风格与此虎颇接近,侧卧,头部硕大,张口露齿,上下尖齿很长,头顶还有一个角状的装饰,威猛之气赫然而生。

玉鱼

商

长5.7厘米、宽1厘米

此器为鱼形,周身光素,圆眼、短吻,线形口,短尾,尾末端不分叉。鱼鳍以阴线刻短斜线。商代玉鱼很多,在出土动物形玉饰中占相当大的比重。多直身鱼,少量为弯身鱼,有的作成刻刀,体形长短不一。

鸟形佩

商

1953年河南安阳大司空村出土

长7.8厘米、宽3厘米、厚0.2厘米

此器为扁平片雕,呈伏卧状,头部有冠状饰,长角向上勾卷,喙部镂空,宽尾下垂。《诗经·商颂》中有“天命玄鸟,降而生商”之句,传说,商人的始祖母简狄吞食玄鸟之卵而生下商的祖先契,所以商人崇拜鸟,鸟形佩在商代玉器中占有相当的比重。

玉蝉

商

长5.4厘米、宽2.6厘米

此器身扁圆,头、身、腹、翅部位齐全。肢前屈,翅后伸,口尖突、尾圆钝,前后分段,体型肥硕。口部有小孔,胸部对称饰卷云纹。此蝉体型、双翼较长,商代玉蝉中还有体型双翼较短的形式,如藁城台西和滕州前掌大出土的玉蝉,尾部较尖,翅收于尾部,整器近三角形。新干大洋洲出土的玉蝉头与身分界明显,短翅只及腹部的一半。这些情况表明当时的玉蝉在各地之间存在一定的区别。

蝙蝠

商

长5.6厘米、宽2.5厘米

此器正面为带冠兽面,以阴刻线刻划,突吻、细眉、圆眼、立耳、悬垂状大鼻。两侧为向后波浪状伸展的翅膀,至末端折收。全器抓取蝙蝠展翅时的动作加以夸张,又以兽面来神化动物原有的面部特征,两侧的翅膀也像是兽面张开的双耳,极具神秘色彩。

玉蛙

商 武丁时期

1976年河南安阳妇好墓出土

长7.3厘米、宽5.4厘米、厚0.6厘米

此器为片雕,左右对称。蛙伏卧,前肢外伸,后肢内屈。宽头、方目、肥身、短尾。背部以双线刻对称云纹,双目间有一圆孔,可系佩。早在新石器时代的陶器彩绘和雕塑中蛙形象就已出现,玉雕蛙则最早见于良渚文化。有学者认为蛙象征多产,先民用以祈求生育繁衍。也有认为,蛙与农事有关,被用来祈雨祷水。此件玉蛙尚存有未退化的尾部,处于由蝌蚪向成蛙转变的过程,以此为佩可能带有祈求新生的含义。

玉鹅

商 武丁时期

1976年河南安阳妇好墓出土

长8.5厘米、宽4.3厘米、厚0.6厘米

此器为片雕,双面琢刻,纹饰相同。鹅双足并拢站立状,曲颈,宽翅肥身,颈部雕刻羽毛纹,鹅身与翅膀饰勾云纹及翎羽纹。足部穿一圆孔,下部有榫,可用于插嵌。鹅是禽类玉器的代表,妇好墓出土多件,同出的还有鹤、鸽、鹦鹉等。

玉熊

商 武丁时期

1976年河南安阳殷墟妇好墓出土

高3.4厘米、长2厘米、宽1.7厘米

此器为圆雕,为熊抱膝蹲坐状。昂头,吻前伸,鼻微隆,双耳直立。以粗阴线雕琢出臀部和前后肢,并刻出足趾等。熊颈背部有两个上下对穿的小孔,臀下部也有圆孔,内有朱砂痕。动物形玉雕是商代装饰玉器的一大特色,也是中国玉器的传统品类之一。玉雕通过展现动物的自然属性,体现人与动物之间相互依存深刻的文化内涵。

高冠凤鸟佩(2件)

商 武丁时期

1976年河南安阳殷墟妇好墓出土

长9.9厘米、宽2.7厘米、厚0.3厘米

此器两件,形式基本相同,双面雕,纹饰一致。凤站立状,头顶高冠,冠刻勾云纹,边缘出脊齿。凤尾分双叉,粗腿带爪。形式古拙,体型粗壮,尤其是尾羽与粗足的配合,与同墓出土的玉鴞造型十分相近,不过凤首的长羽冠又与普通的玉鸟不同,显然被赋予了神话色彩。凤为商人崇拜的神鸟,玉凤佩应是商王室贵族佩带之物,用以祈求神灵的护佑。

龙形玦

商 武丁时期

1976年河南安阳殷墟妇好墓出土

直径5.9厘米、孔径2.3厘米、厚0.4厘米

此器圆环形,中部为大圆孔,一侧有窄缺口,顶部有小圆孔用于穿缀。龙首尾相望,顶有角,张口露齿,臣字形眼,尾尖向外翻卷。身阴刻双线重环纹及云纹等图案,背部雕成齿脊状。妇好墓出土玉玦数件,基本属于蜷体玉龙的形式,承袭了新石器红山文化等早期玉龙的造型传统,但器身不如早期丰满,扁片状,纹饰多为线条勾勒的重环纹、雷纹和云纹等,龙角都贴伏在头部,一般不刻龙足,代表商代晚期玉龙的基本特征。

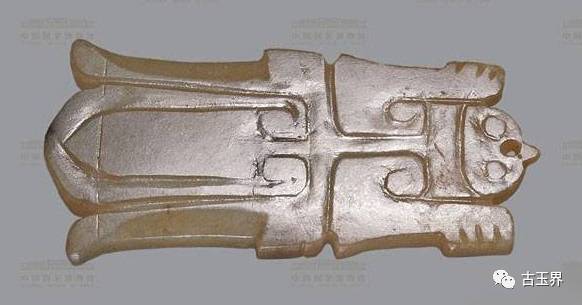

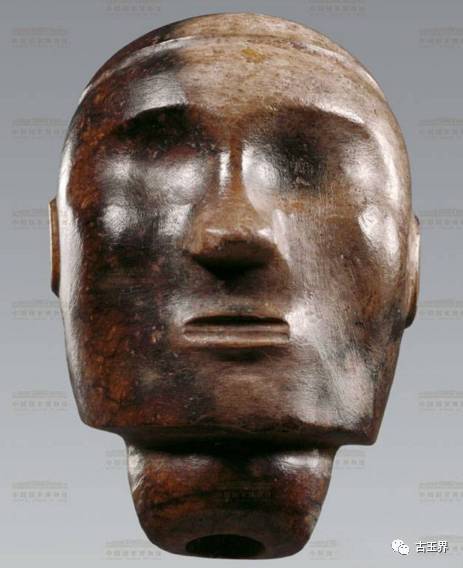

人头像

商 武丁时期

1976年河南安阳殷墟妇好墓出土

高5.8厘米(大像),高2.5厘米(小像)

两头像均为圆雕,颈部有深圆孔,可插嵌固定。大像长颈,脑后扁平,头顶由半圈阴刻线纹表示头发,凸眉,高鼻,眼窝深陷,口微闭,圆饼形耳。小像方脸平顶,顶正中有深孔,阴刻一圈盖发。阔鼻,眉骨凸起,粗眉大眼,口微张。除人头像外,妇好墓还出土多个玉人形象,但为站立或跪坐造型,说明与这种用于插嵌的人头像用法存在差别。