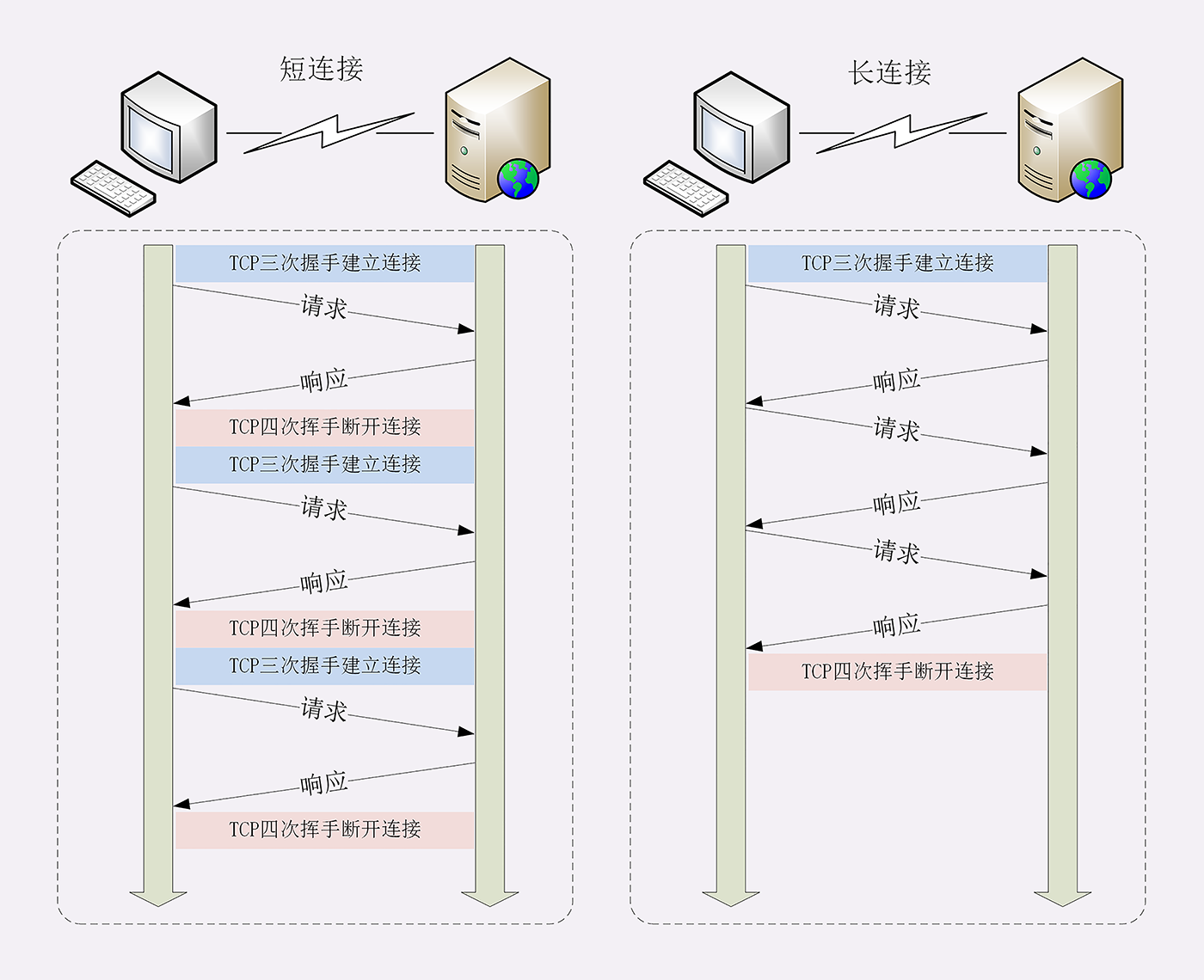

短连接

客户端与服务器的整个连接过程很短暂,不会与服务器保持长时间的连接状态,所以就被称为“短连接”(short-lived connections)。早期的 HTTP 协议也被称为是“无连接”的协议。

短连接的缺点相当严重,因为在 TCP 协议里,建立连接和关闭连接都是非常“昂贵”的操作。TCP 建立连接要有“三次握手”,发送 3 个数据包,需要 1 个 RTT;关闭连接是“四次挥手”,4 个数据包需要 2 个 RTT。

而 HTTP 的一次简单“请求 - 响应”通常只需要 4 个包,如果不算服务器内部的处理时间,最多是 2 个 RTT。这么算下来,浪费的时间就是“3÷5=60%”,有三分之二的时间被浪费掉了,传输效率低得惊人。

长连接

由于长连接对性能的改善效果非常显著,所以在 HTTP/1.1 中的连接都会默认启用长连接。不需要用什么特殊的头字段指定,只要向服务器发送了第一次请求,后续的请求都会重复利用第一次打开的 TCP 连接,也就是长连接,在这个连接上收发数据。

连接相关的头字段

我们也可以在请求头里明确地要求使用长连接机制,使用的字段是Connection,值是“keep-alive”。

不过不管客户端是否显式要求长连接,如果服务器支持长连接,它总会在响应报文里放一个“Connection: keep-alive”字段,告诉客户端:“我是支持长连接的,接下来就用这个 TCP 一直收发数据吧”。

因为 TCP 连接长时间不关闭,服务器必须在内存里保存它的状态,这就占用了服务器的资源。如果有大量的空闲长连接只连不发,就会很快耗尽服务器的资源,导致服务器无法为真正有需要的用户提供服务。

所以,长连接也需要在恰当的时间关闭,不能永远保持与服务器的连接,这在客户端或者服务器都可以做到。

在客户端,可以在请求头里加上“Connection: close”字段,告诉服务器:“这次通信后就关闭连接”。服务器看到这个字段,就知道客户端要主动关闭连接,于是在响应报文里也加上这个字段,发送之后就调用 Socket API 关闭 TCP 连接。

服务器端通常不会主动关闭连接,但也可以使用一些策略。拿 Nginx 来举例,它有两种方式:

- 使用“keepalive_timeout”指令,设置长连接的超时时间,如果在一段时间内连接上没有任何数据收发就主动断开连接,避免空闲连接占用系统资源。

- 使用“keepalive_requests”指令,设置长连接上可发送的最大请求次数。比如设置成 1000,那么当 Nginx 在这个连接上处理了 1000 个请求后,也会主动断开连接。

另外,客户端和服务器都可以在报文里附加通用头字段“Keep-Alive: timeout=value”,限定长连接的超时时间。但这个字段的约束力并不强,通信的双方可能并不会遵守,所以不太常见。

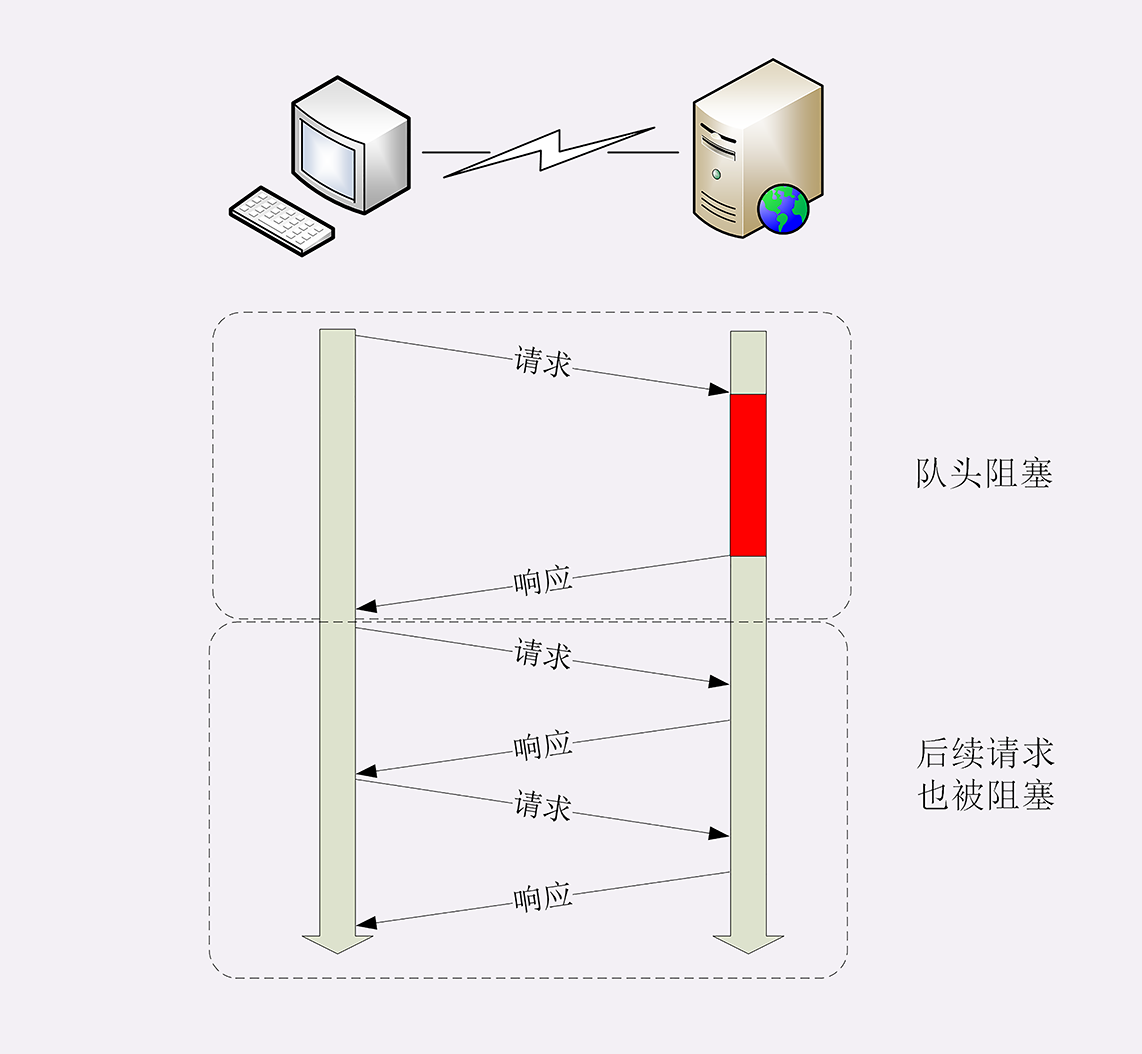

队头阻塞

“队头阻塞”与短连接和长连接无关,而是由 HTTP 基本的“请求 - 应答”模型所导致的。

HTTP 规定报文必须是“一发一收”,这就形成了一个先进先出的“串行”队列。队列里的请求没有轻重缓急的优先级,只有入队的先后顺序,排在最前面的请求被最优先处理。

如果队首的请求因为处理的太慢耽误了时间,那么队列里后面的所有请求也不得不跟着一起等待,结果就是其他的请求承担了不应有的时间成本。

“队头阻塞”问题会导致性能下降,可以用“并发连接”和“域名分片”技术缓解。

并发连接:是同时对一个域名发起多个长连接,用数量来解决质量的问题。

但这种方式也存在缺陷。如果每个客户端都想自己快,建立很多个连接,用户数×并发数就会是个天文数字。服务器的资源根本就扛不住,或者被服务器认为是恶意攻击,反而会造成“拒绝服务”。

所以,HTTP 协议建议客户端使用并发,但不能“滥用”并发。RFC2616 里明确限制每个客户端最多并发 2 个连接。不过实践证明这个数字实在是太小了,众多浏览器都“无视”标准,把这个上限提高到了 6~8。后来修订的 RFC7230 也就“顺水推舟”,取消了这个“2”的限制。

域名分片(domain sharding)技术,还是用数量来解决质量的思路。

HTTP 协议和浏览器不是限制并发连接数量吗?好,那我就多开几个域名,比如 shard1.chrono.com、shard2.chrono.com,而这些域名都指向同一台服务器 www.chrono.com,

重定向和跳转

- 这里出现了一个新的头字段“Location: /index.html”,它就是 301/302 重定向跳转的秘密所在。

- “Location”字段属于响应字段,必须出现在响应报文里。但只有配合 301/302 状态码才有意义,它标记了服务器要求重定向的 URI,这里就是要求浏览器跳转到“index.html”。

- 浏览器收到 301/302 报文,会检查响应头里有没有“Location”。如果有,就从字段值里提取出 URI,发出新的 HTTP 请求,相当于自动替我们点击了这个链接。

- 在“Location”里的 URI 既可以使用绝对 URI,也可以使用相对 URI。所谓“绝对 URI”,就是完整形式的 URI,包括 scheme、host:port、path 等。所谓“相对 URI”,就是省略了 scheme 和 host:port,只有 path 和 query 部分,是不完整的,但可以从请求上下文里计算得到。

重定向是服务器发起的跳转,要求客户端改用新的 URI 重新发送请求,通常会自动进行,用户是无感知的;

- 301 的含义是“永久”的。

如果域名、服务器、网站架构发生了大幅度的改变,比如启用了新域名、服务器切换到了新机房、网站目录层次重构,这些都算是“永久性”的改变。原来的 URI 已经不能用了,必须用 301“永久重定向”,通知浏览器和搜索引擎更新到新地址,这也是搜索引擎优化(SEO)要考虑的因素之一。

- 302 的含义是“临时”的。

原来的 URI 在将来的某个时间点还会恢复正常,常见的应用场景就是系统维护,把网站重定向到一个通知页面,告诉用户过一会儿再来访问。另一种用法就是“服务降级”,比如在双十一促销的时候,把订单查询、领积分等不重要的功能入口暂时关闭,保证核心服务能够正常运行。

重定向的应用场景

- 一个最常见的原因就是“资源不可用”,需要用另一个新的 URI 来代替。

至于不可用的原因那就很多了。例如域名变更、服务器变更、网站改版、系统维护,这些都会导致原 URI 指向的资源无法访问,为了避免出现 404,就需要用重定向跳转到新的 URI,继续为网民提供服务。

- 另一个原因就是“避免重复”,让多个网址都跳转到一个 URI,增加访问入口的同时还不会增加额外的工作量。

重定向的用途很多,掌握了重定向,就能够在架设网站时获得更多的灵活性,不过在使用时还需要注意两个问题。

第一个问题是“性能损耗”。很明显,重定向的机制决定了一个跳转会有两次请求 - 应答,比正常的访问多了一次。

虽然 301/302 报文很小,但大量的跳转对服务器的影响也是不可忽视的。站内重定向还好说,可以长连接复用,站外重定向就要开两个连接,如果网络连接质量差,那成本可就高多了,会严重影响用户的体验。所以重定向应当适度使用,决不能滥用。

第二个问题是“循环跳转”。如果重定向的策略设置欠考虑,可能会出现“A=>B=>C=>A”的无限循环,不停地在这个链路里转圈圈,后果可想而知。

所以 HTTP 协议特别规定,浏览器必须具有检测“循环跳转”的能力,在发现这种情况时应当停止发送请求并给出错误提示。

Cookie机制

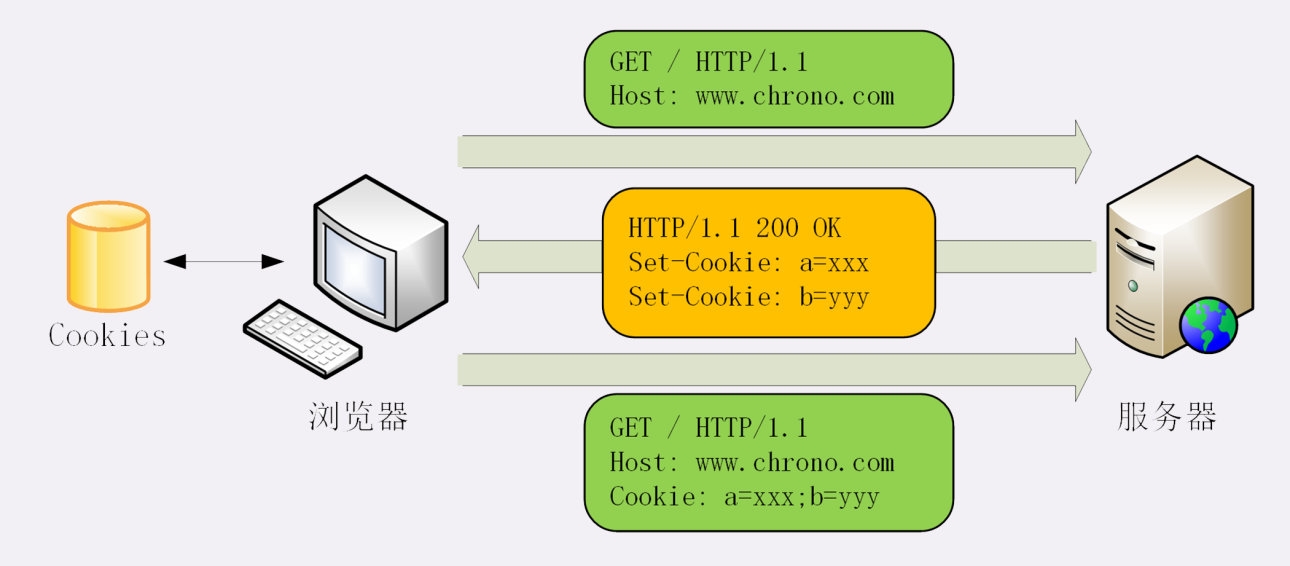

Cookie 最基本的用途是身份识别,实现有状态的会话事务。

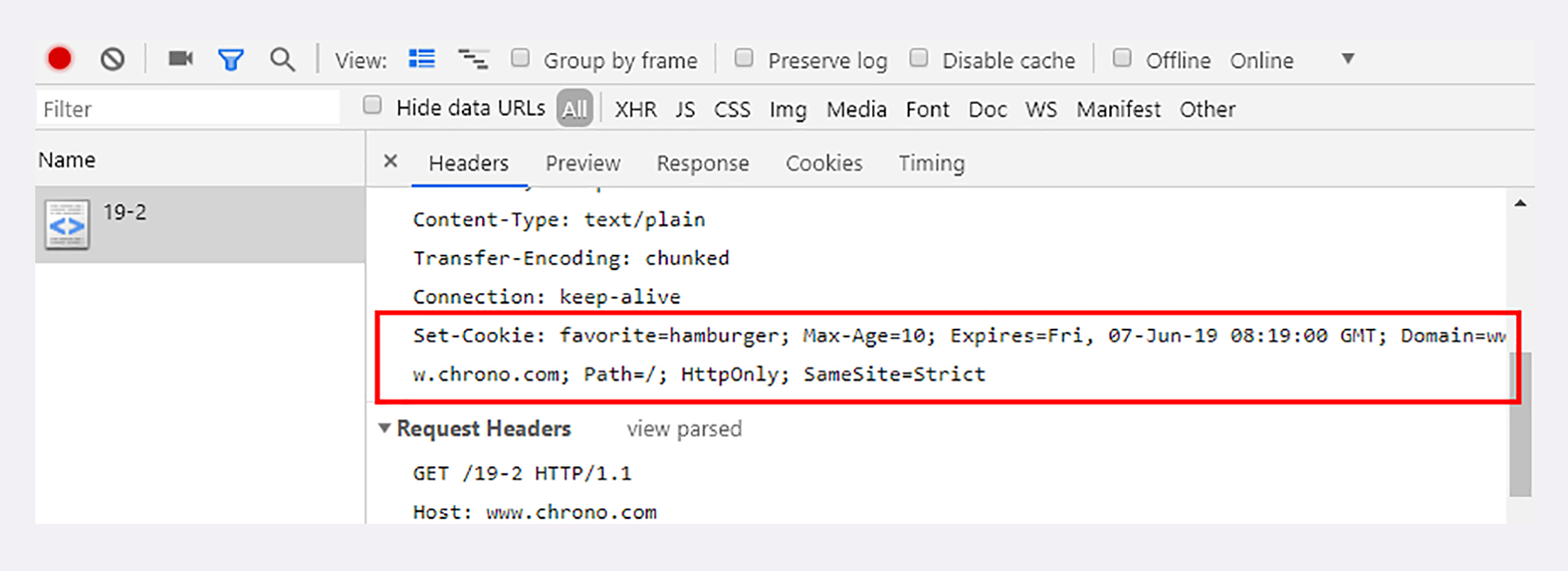

这要用到两个字段:响应头字段Set-Cookie和请求头字段Cookie。

当用户通过浏览器第一次访问服务器的时候,服务器肯定是不知道他的身份的。所以,就要创建一个独特的身份标识数据,格式是“key=value”,然后放进 Set-Cookie 字段里,随着响应报文一同发给浏览器。

Cookie 的有效期可以使用 Expires 和 Max-Age 两个属性来设置。

- “Expires”俗称“过期时间”,用的是绝对时间点,可以理解为“截止日期”(deadline)。

- “Max-Age”用的是相对时间,单位是秒,浏览器用收到报文的时间点再加上 Max-Age,就可以得到失效的绝对时间。

Expires 和 Max-Age 可以同时出现,两者的失效时间可以一致,也可以不一致,但浏览器会优先采用 Max-Age 计算失效期。

其次,我们需要设置 Cookie 的作用域,让浏览器仅发送给特定的服务器和 URI,避免被其他网站盗用。

作用域的设置比较简单,“Domain”和“Path”指定了 Cookie 所属的域名和路径,浏览器在发送 Cookie 前会从 URI 中提取出 host 和 path 部分,对比 Cookie 的属性。如果不满足条件,就不会在请求头里发送 Cookie。

最后要考虑的就是Cookie 的安全性了,尽量不要让服务器以外的人看到。

写过前端的同学一定知道,在 JS 脚本里可以用 document.cookie 来读写 Cookie 数据,这就带来了安全隐患,有可能会导致“跨站脚本”(XSS)攻击窃取数据。

- 属性“HttpOnly”会告诉浏览器,此 Cookie 只能通过浏览器 HTTP 协议传输,禁止其他方式访问,浏览器的 JS 引擎就会禁用 document.cookie 等一切相关的 API,脚本攻击也就无从谈起了。

- 另一个属性“SameSite”可以防范“跨站请求伪造”(XSRF)攻击,设置成“SameSite=Strict”可以严格限定 Cookie 不能随着跳转链接跨站发送,而“SameSite=Lax”则略宽松一点,允许 GET/HEAD 等安全方法,但禁止 POST 跨站发送。

还有一个属性叫“Secure”,表示这个 Cookie 仅能用 HTTPS 协议加密传输,明文的 HTTP 协议会禁止发送。但 Cookie 本身不是加密的,浏览器里还是以明文的形式存在。

Cookie 最基本的一个用途就是身份识别,保存用户的登录信息,实现会话事务

- Cookie 的另一个常见用途是广告跟踪。