一、罪过

(一)犯罪故意

明知自己的行为会导致危害社会的结果,并且希望(直接)或者放任(间接)这种结果发生。

1、认识因素:明知

(1)明确认识到行为、结果以及他们之间因果关系;

(2)认识到行为及其结果具有社会危害性

【🏷️提示】凡属于某罪客观方面的内容,均需行为人主观上有所认识(主客观相统一)。

2、意志因素:希望/放任

(1)直接故意:明知(必然或可能)+希望

(2)间接故意:明知(可能)+放任

3、直接故意和间接故意的异同

(1)相同点

①认识因素:都明知自己的行为会发生危害社会的结果;

②意志因素:都不排斥危害结果发生

(2)不同点

①认识因素:二者对危害结果发生的认识程度有所不同。在直接故意的情况下,行为人认识到危害结果发生的可能性或必然性;在间接故意的情况下,行为人认识到危害结果发生的可能性。

②意志因素:二者对危害结果发生的态度明显不同。直接故意是希望危害社会结果发生,对结果持积极追求的态度;间接故意则是放任、任其发展。

③结果因素:特定的危害结果是否发生对二者具有不同的意义。在直接故意的场合,即使追求的特定危害结果没有实际发生,通常也应当追究预备、未遂的罪责;在间接故意的场合,则不成立犯罪。

(二)犯罪过失

①应当预见而因疏忽大意没有预见;

②或已经预见但轻信能够避免。

1、犯罪过失的特征

(1)没有犯罪故意。

(2)没有保持必要的、小心谨慎的态度。表现为两种情形:

①疏忽大意

②过于自信

2、犯罪过失的罪责

(1)只有造成严重后果的才负刑事责任。过失犯罪只有完成形态并且只处罚完成形态,而故意犯罪既处罚完成形态也处罚未完成形态(预备、未遂、中止);

(2)法定刑明显轻于故意犯罪;

(3)法律有规定的才负刑事责任。只有当法律条文明示规定该条之罪的罪过形式是过失或者包括过失,过失才可能构成犯罪,承担刑事责任。

3、犯罪过失的类型。

(1)疏忽大意的过失:应当预见而未预见(生活、业务、行业规则),它有两个特点:

①有预见的义务。这种预见义务来自共同生活的规则或者习惯。

②行为人因疏忽大意而没有预见自己的行为可能发生危害结果。

【📌注意】疏忽大意,就是按照行为人行为时的认识能力和客观条件,本该预见到,由于马虎大意而未能预见以致造成危害结果。

(2)过于自信的过失:已经预见但轻信能够避免,它也有两个特点:

①已经预见到可能发生危害社会的结果。包括预见到危害结果发生的可能性和可能产生什么样的危害结果。

②轻信能够避免危害结果的发生。“轻信能够避免”,是指一方面行为人希望和相信他够避免危害结果发生;另一方面行为人没有确实可靠的客观根据而轻易相信可以避免。

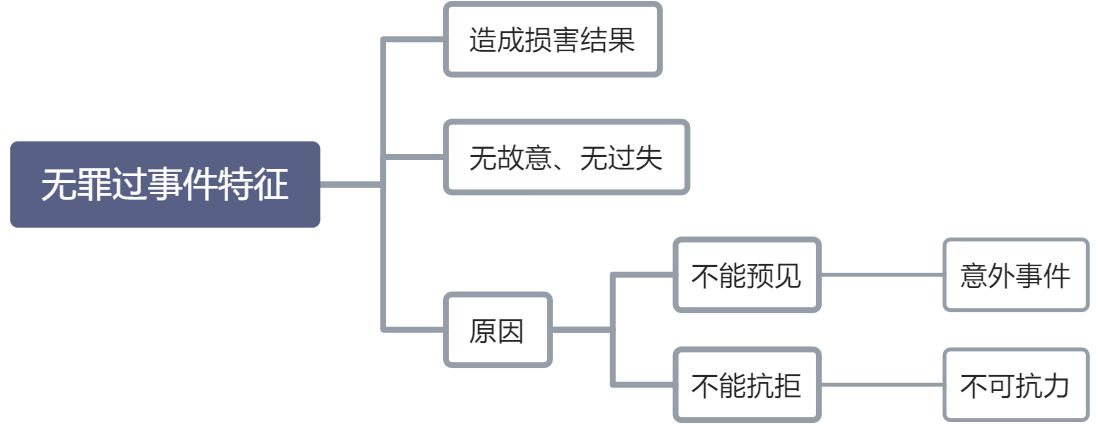

二、无罪过事件

(一)意外事件

指行为在客观上虽然造成损害结果,但不是出于行为人的故意或者过失,而是由于不能预见的原因所引起的,不是犯罪。

特征:

1、行为在客观上造成损害结果;

2、行为人对自己行为所造成的结果既无故意也无过失;

3、这种损害结果的发生是由于不能预见的原因引起

【🏷️提示】不能预见的原因:(没有遇见+不可能预见)是指行为人没有预见,而且根据当时客观情况和行为人的主观认识能力,也不可能预见。

(二)不可抗力

指行为在客观上虽然造成损害结果,但不是出于行为人的故意或者过失,而是由于不能抗拒的原因所引起的,不是犯罪。

特征:

1、行为在客观上造成损害结果;

2、行为人对自己行为所造成的结果既无故意也无过失;

3、这种损害结果的发生是由于不能抗拒的原因引起的

【🏷️提示】不能抗拒的原因,是指行为人遭遇到集全部智慧和力量都无法抗衡、不可能阻止结果发生的力量。

三、罪过与无罪过事件对比

(一)疏忽大意的过失与过于自信的过失

1、相同点:二者都反对结果发生;

2、不同点:是否已经预见结果不同。疏忽大意的过失是应当预见面没有预见;过于自信的过失则是已经预见而轻信能够避免。

3、区分标准:

(1)对危害结果的发生有无思考、判断

有→过于自信

无→疏忽大意

(2)有无采取避免措施

有→过于自信

无→疏忽大意

(二)过于自信的过失与间接故意

1、相同点:二者都已经认识到结果可能发生,也都不希望结果发生(不是积极追求);

2、不同点:

(1)认识因素不同:间接故意是明知,过于自信是预见;

(2)意志因素不同:间接故意是放任结果发生,过于自信是避免结果发生。

3、区分标准:

(1)形式标准:有无采取避免措施

间接故意→一般不会采取

过于自信的过失→一般会采取

(2)实质标准:行为是否明显具备加害性

间接故意的行为明显具备加害性,导致结果的概率高;

过于自信的行为没有明显具备加害性,导致结果的概率低。

(三)疏忽大意的过失与意外事件

1、相同点:二者都没预见到结果可能发生

2、不同点:行为人对危害结果的发生是否应当预见

(1)意外事件→不可能预见

(2)疏忽大意的过失→应当预见并且能够预见,由于疏忽大意而没有预见

(3)行为人的主观责任不同:意外事件不是犯罪,疏忽大意则构成过失犯罪。

3、区分标准:

是否有预见结果的可能性

有→疏忽大意的过失

无→意外事件

【📌注意】具体判断时,应当以行为人的认知能力为标准,以一般人的认知能力为参考。

【🏷️提示】

①突发疾病,导致危害结果是意外事件;

②明知有疾病而实施相关行为,导致危害结果的,可能构成故意或过失犯罪;

③利用疾病的,构成故意。

(四)过于自信的过失与不可抗力

1、相同点:都已认识到危害结果可能发生,也都反对结果发生;

2、不同点:有无结果避免的可能性

过于自信的过失有结果避免的可能性;不可抗力没有结果避免的可能性。

3、区分标准:是否有结果避免的可能性(同上)

(五)归纳:罪过形式总结表

| 罪过形式 | 认识因素 | 意志因素 | 对法益的态度 |

|---|---|---|---|

| 直接故意 | 明知必然或可能 | 希望(积极追求)→赞成票 | 敌视 |

| 间接故意 | 明知可能 | 放任(任其发展)→弃权票 | 漠视 |

| 过于自信 | 已经预见 | 反对(不想发生)→反对票 | 轻视 |

| 疏忽大意 | 应当预见而未预见 | 反对(不想发生)→反对票 | 轻视 |

| 意外事件 | 无法预见 | 反对(不想发生) | 无 |

| 不可抗力 | 已经预见但无法避免 | 反对(不想发生) | 保护 |

四、犯罪目的与动机

犯罪目的:犯罪人希望通过实施某种犯罪行为实现某种犯罪结果的心理态度。

犯罪动机:推动犯罪人实施犯罪行为的内心起因。

1、同一犯罪动机可能实施各种不同的犯罪;

2、同一性质的犯罪,目的相同,但动机可以多种多样;

3、动机产生在前,目的产生在后。

五、刑法上的认识错误

(一)法律上的认识错误

指行为人对自己行为的法律性质发生误解。包括:

(1)假想非罪

行为被法律规定为犯罪,而行为人误认为不是犯罪。一般认为,“假想非罪”原则上构成犯罪;

(2)假想犯罪

行为并没有被规定为犯罪,而行为人误以为是犯罪。不构成犯罪;

(3)对自己犯罪行为的罪名和罪行轻重发生误解

对定罪、量刑没有影响。

(二)事实上的认识错误

1、前提问题

(1)间接故意不是认识错误

(2)处理方式(法定符合说)

法定符合说认为,行为人的主观认识与实际发生的事实,只要在同一犯罪构成内相一致时,就成立故意犯罪既遂。如果不在同一犯罪构成内,则不构成故意犯罪。

2、事实认识错误的分类

(1)客体错误:行为人预想侵犯的对象与实际侵犯的对象在法律性质上不同(如人与动物)。

【例】甲想杀死乙的宠物狗,却误将乙的孩子当作宠物狗射杀。甲主观认识的事实(杀死宠物狗)与实际发生的事实(致孩子死亡),分别属于故意毁坏财物罪与过失致人死亡罪的犯罪构成,故属于想象意合犯,应当从一重罪处罚,这就是客体错误。

(2)对象错误:行为人预想侵犯的对象与实际侵犯的对象在法律性质上是相同的(如误将乙当成丙射杀,丙没来)

【例】甲误将乙当成丙射杀,甲主观认识的事实(以为是杀丙)与实际发生的事实(实际是杀乙)不一致,但无论是乙还是丙,都是人。这种错误还在故意杀人罪的犯罪构成内,故甲构成故意杀人罪既遂。

(3)手段错误:行为人对犯罪手段发生误用。

【例】甲想用毒药杀乙,但因为粗心错用了无毒药物,这种错误不影响罪过的性质。由于该种错误并未造成犯罪结果,故甲构成故意杀人罪未遂(定未遂)。

(4)打击错误:又称行为偏差,是指行为人预想打击的目标与实际打击的目标不一致。

【例】甲想杀乙,因为没有瞄准,射中乙身旁的丙,致其死亡。 这是客观行为错误, 而不是主观认识错误,但无论是乙还是丙,都是人。 这种错误还在故意杀人罪的犯罪构成内,故甲构成故意杀人罪既遂。

(5)因果关系错误:行为人对自己的行为和所造成的结果之间因果关系的实际情况发生误认。包括以下三类:

①行为造成了预定的结果,但误以为没有造成该结果。

【例】甲想掐死乙,实际上已将其掐死,但误以为只是将其掐昏。

②行为没有实际造成预定的结果,但误以为造成了该结果。

【例】甲并未掐死乙,但误以为已经掐死。

③知道行为已经造成了预定的结果,但对造成结果的原因有误解。

【例】甲想杀乙,将其推入深井,意图将其淹死,但井中无水,乙被摔死。 甲预想的因果过程是淹死乙,而实际的因果过程是乙被摔死。由于甲的行为与乙的死亡有因果关系,故甲构成故意杀人罪既遂。

【🏷️提示】事前的故意与结果的提前发生也属于因果关系错误。

①事前的故意:又称结果的推迟发生,是指行为人误认为第一个行为造成结果,出于其他目的实施第二个行为,实际上是第二个行为才导致预期结果发生。

【例】甲想杀乙,致乙休克(第一个行为)。甲以为乙已经死亡,为了毁尸灭迹,将乙抛至水中(第二个行为),实际上乙是溺水死亡。 第一,介入因素是为毁尸灭迹而“抛尸”,杀人后处理尸体、毁灭证据并不异常,不能中断杀人行为与死亡的因果关系;第二,甲主观上有杀人故意,客观上有杀人行为。故甲构成故意杀人罪既遂。

②结果的提前发生:是指行人计划通过第二个行为实现结果,事实上是第一个行为导致结果。即提前实现了行为人预想的结果,通常成立既遂。

【例】甲想杀乙,计划先让乙吃安眠药熟睡(第一个行为),然后将其绞死(第二个行为)。乙由于服用过量安眠药而死亡。 通说观点主张:第一,客观上投放安眠药的行为对乙的生命有紧迫危险,杀人行为已经着手;第二,主观上甲具有杀人的概括故意。故甲构成故意杀人罪既遂。