一、实质的一罪

(一)继续犯

指作用于同一对象的一个犯罪行为从着手实行到实行终了,犯罪行为与不法状态在一定时间内同时处于继续状态的犯罪。(典型:非法拘禁罪)

1、特征

(1)一个犯罪故意;

(2)侵犯同一个客体;

(3)犯罪行为能够对客体形成持续、不间断的侵害;

(4)犯罪完成造成不法状态后,行为仍能持续影响不法状态,使客体遭受持续侵害。

2、类型

(1)持有型犯罪(如非法持有毒品罪)

(2)部分不作为犯罪(如遗弃罪)

(3)侵犯人身自由的犯罪(如绑架罪)

3、后果

(1)追诉时效从犯罪行为终了之日起计算;

(2)正当防卫:犯罪既遂后,如果犯罪行为继续存在,属于正在进行的不法侵害,可以正当防卫;

(3)犯罪继续期间,其他人加入可以成立共犯;

(4)不实行数罪并罚

(二)想象竞合犯

1、特征

(1)一个犯罪行为;

(2)同时触犯数个罪名;

(3)从一重罪处罚

2、想象竞合犯与法条竞合犯

法条竞合,是指刑法中有一些条文之间在内容上存在重复或交叉的情况。

(1)法条竞合犯的处理

①特别法优于一般法

②在法律有特别规定的情形下,依照法律规定

【例】《刑法》第149条规定,生产、销售第141条至第148条规定之假药、劣药、有毒有害食品等特定伪劣产品构成犯罪,同时又构成第140条生产、销售伪劣产品罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚,此规定为优先适用重法条。

(2)想象竞合犯与法条竞合犯的区分

①法条竞合是静态的竞合,想象竞合是动态的竞合

a、法条竞合是法条设置造成的,是永恒的竞合;

b、想象竞合是案件事实造成的,是临时的竞合。

②法条竞合是必然的竞合,想象竞合是偶然的竞合

【🏷️提示】触犯甲法条就必然会触犯乙法条时,二者才属于法条竞合关系(特殊与一般关系)。如果没有这种必然性,才有可能是想象竟合关系。

【🏷️提示】总则和分则中都有法条竞合现象。(如司法工作人员就是国家工作人员的特别法条)

(三)结果加重犯

结果加重犯,是指实施基本犯罪构成的行为,同时又造成一个基本犯罪构成以外的结果,刑法对其规定较重法定刑的情况。

结构:基本行为+加重结果=基本罪名+加重处罚

1、成立条件

(1)实施基本犯罪构成的行为还造成了额外的结果

【📌注意】要由基本的犯罪行为造成加重结果;如果其他行为是致加重结果,不是结果加重犯,通常应数罪并罚。

(2)行为人对加重的结果具有罪过,具有故意或过失

①仅限过失

【例】故意伤害致人死亡,如果对死亡结果是故意,则构成故意杀人罪,而不是故意伤害罪(致人死亡)的结果加重犯。

②故意或过失

【例】抢劫致人死亡是结果加重犯,对死亡结果可以是故意或者过失。 【注意】强奸致人重伤、死亡;拐卖妇女、儿童致人重伤、死亡;抢劫致人重伤、死亡均可故意构成。

(3)分则条文对造成该种结果专门规定了较重法定刑

【例】遗弃行为致人死亡,因为刑法没有规定加重法定刑,就不是结果加重犯。

【🏷️提示】原则上自杀不是结果加重犯中的“加重结果”,但有两个例外:暴力干涉婚姻自由罪和虐待罪规定的“致人死亡”,包括被害人自杀身亡。

2、结果加重犯与想象竞合犯

结果加重犯与想象竞合犯都只有一个行为,区别再于有无法律的明文规定。

二、法定的一罪

(一)结合犯

结合犯,是指两个以上各自独立成罪的犯罪行为,根据刑法的明文规定,结合成另一独立的新罪的犯罪形态。

1、特征

(1)结合犯中的犯罪行为,是由数个可以分别构成其他犯罪的行为结合而来;

(2)数个独立的犯罪结合成为一个新罪;

①数个独立的犯罪,是指数个各自具有自己罪名的犯罪;

②新罪是指区别于被结合之罪的、具有自己独立的犯罪构成要件的犯罪。

【🏷️提示】结合的方式:甲罪+乙罪=丙罪(或甲乙罪)

【📌注意】我国刑法中没有结合犯

(3)数个独立的犯罪结合成为一个新罪,是根据刑法的明文规定。

【🏷️提示】非典型的结合形式为:甲罪+乙罪=甲罪(或乙罪),据此,《刑法》 第239条中存在绑架罪与故意杀人罪的结合;第240条第1款中存在拐卖妇女、儿童罪与强奸罪的结合。

2、后果

(二)集合犯

集合犯,是指行为人以实施不定次数的同种犯罪行为为目的,实施了数个同种犯罪行为,为刑法规定作为一罪论处的犯罪形态。(如非法行医罪)

包括:常习犯(无)、职业犯、营业犯

1、特征

(1)行为人以实施不定次数的同种犯罪行为为目的。

(2)实施了数个同种的犯罪行为。

(3)刑法将数个同种犯罪行为规定为一罪。

2、后果

集合犯是法定的一罪,不实行数罪并罚。

三、处断的一罪

(一)连续犯

连续犯,是指行为人基于同一或者概括的犯罪故意,连续多次实施犯罪行为,触犯相同罪名的犯罪。

【例】甲基于行凶报复的意思,连续杀死乙家5口人。

1、特征

(1)基于同一或概括的故意;

(2)实施数个犯罪行为;

(3)数个犯罪行为具有连续性;

(4)数个犯罪行为触犯相同罪名。

2、后果

(1)追诉时效从行为终了之日计算。

(2)在刑法的溯及力方面,根据司法解释,犯罪行为由刑法(1997 年刑法)生效前连续到刑法生效后,如果新旧刑法都认为是犯罪的,即使现行刑法规定的处罚较重也适用现行刑法,但是在量刑时可以适当从宽处罚。

(二)牵连犯

牵连犯,是指实施某个犯罪,作为该犯罪的手段行为或结果行为又触犯其他罪的。

1、特征

(1)有一个最终的犯罪目的;

(2)有两个以上的犯罪行为;

(3)触犯了两个以上不同的罪名;

(4)所触犯罪名之间有牵连关系(即一罪或数罪是他罪的手段行为或结果行为)

2、类型

(1)手段行为与目的行为的牵连;

(2)原因行为与结果行为的牵连。

3、后果

(三)吸收犯

吸收犯,是指一个犯罪行为因为是另一个犯罪行为的必经阶段、组成部分、 当然结果而被另一个犯罪行为吸收的情况。

1、特征

(1)有数个危害行为;

(2)犯不同种数罪;

(3)其中的一行为吸收其他行为。

(4)属于实际的数罪、处断的一罪。

2、形式

(1)吸收必经阶段的行为

【例】甲入户抢劫,先后触犯非法侵入住宅罪与抢劫罪,由于非法侵入住宅是入户抢劫的必经阶段,故被抢劫行为所吸收,只需以抢劫罪论处。

(2)吸收组成部分的行为

【例】甲伪造增值税发票,同时又伪造发票印章。伪造印章的行为是伪造发票行为的组成部分,被伪造发票行为吸收,只需要以伪造增值税专用发票罪论处。

(3)吸收当然结果的行为

【例】甲伪造货币后出售给知情的乙,出售行为被伪造行为吸收,只定伪造货币罪,不再另定出售假币罪。

3、后果

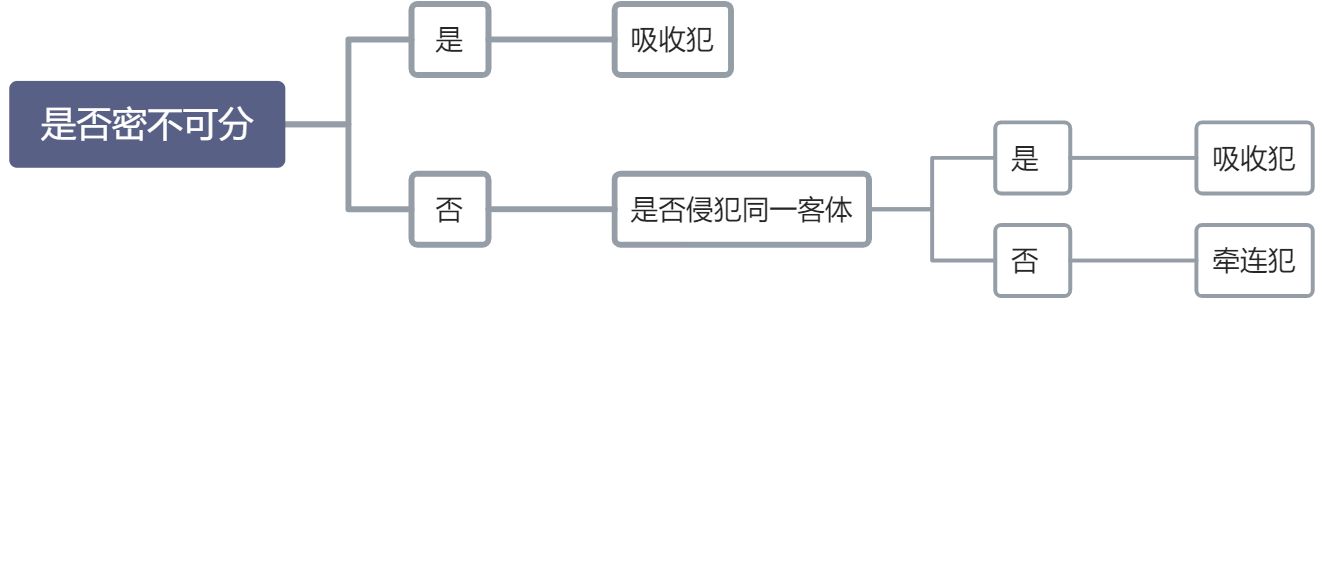

4、吸收犯与牵连犯

两者的区分标准:

(1)是否密不可分(吸收犯是更为紧密的牵连犯)

(2)是否侵犯同一客体

【📰总结】先判断是否密不可分,如果是则为吸收犯;如果否再判断是否使侵犯同一客体;如果是则为吸收犯,如果否则为牵连犯。