《信息流沙》的系列文章起源于我对自己笔记库的整理。

2015年前后,我的印象笔记达到了10000条,充斥着各种不知道什么时候做的网页的剪藏和乱七八糟的随手记录。我充分实践了第二大脑的理念,所有东西都往里装,不管是工作笔记,个人笔记,不管是关于写作的、运动的、病痛的、物质的,都在这个库里面。我甚至把所有的手写的工作笔记都拆开了扫描装进来。

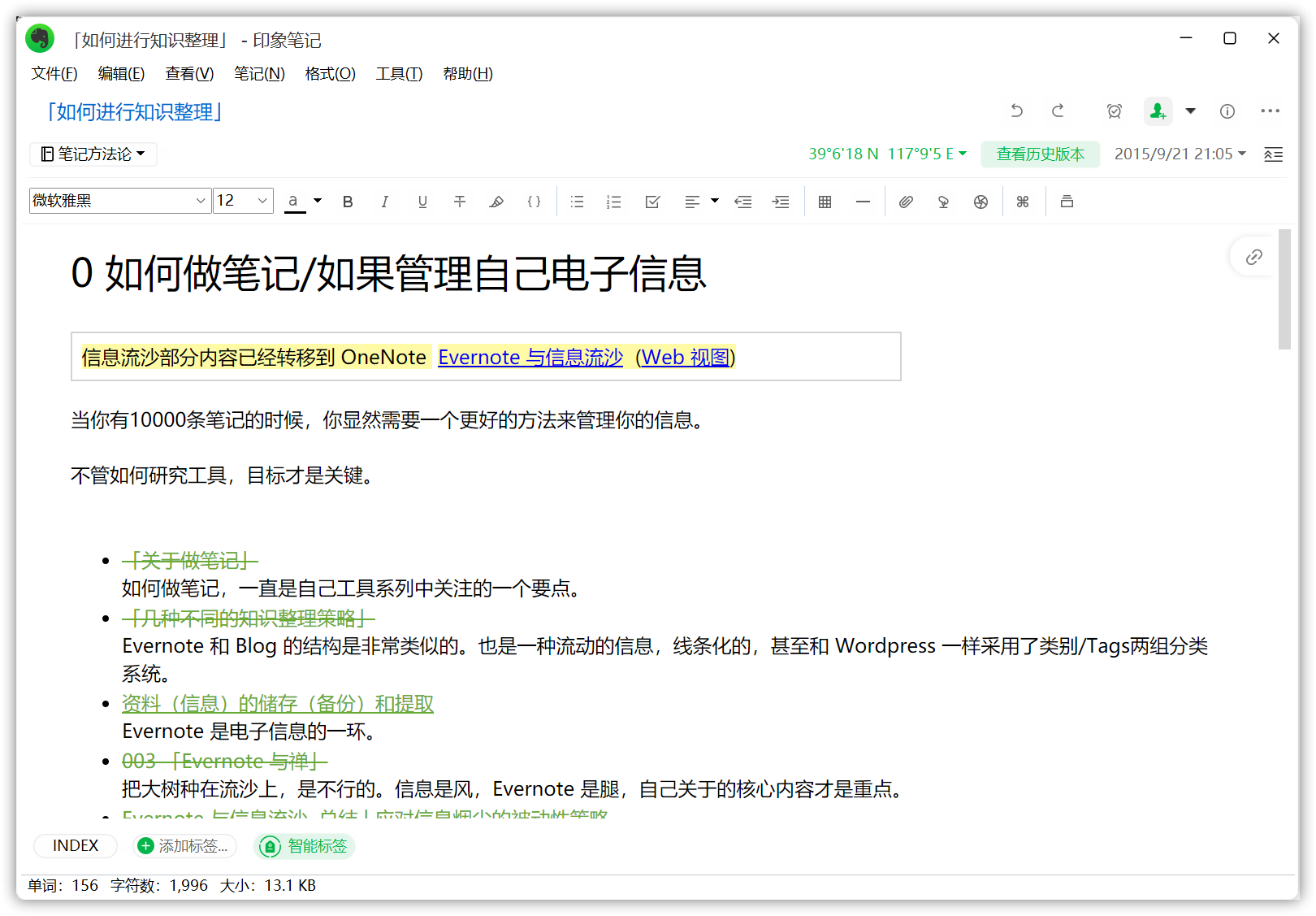

然后这个库就很大,重点不突出,很不好用。在思考这个问题的过程中,我单独做了一个“如何做笔记”的笔记。考虑了印象笔记的功能特点,同时对信息整理的方方面面进行了考察。在这个过程中,我也对笔记库进行清理,删掉了6000条以上的网页收藏。

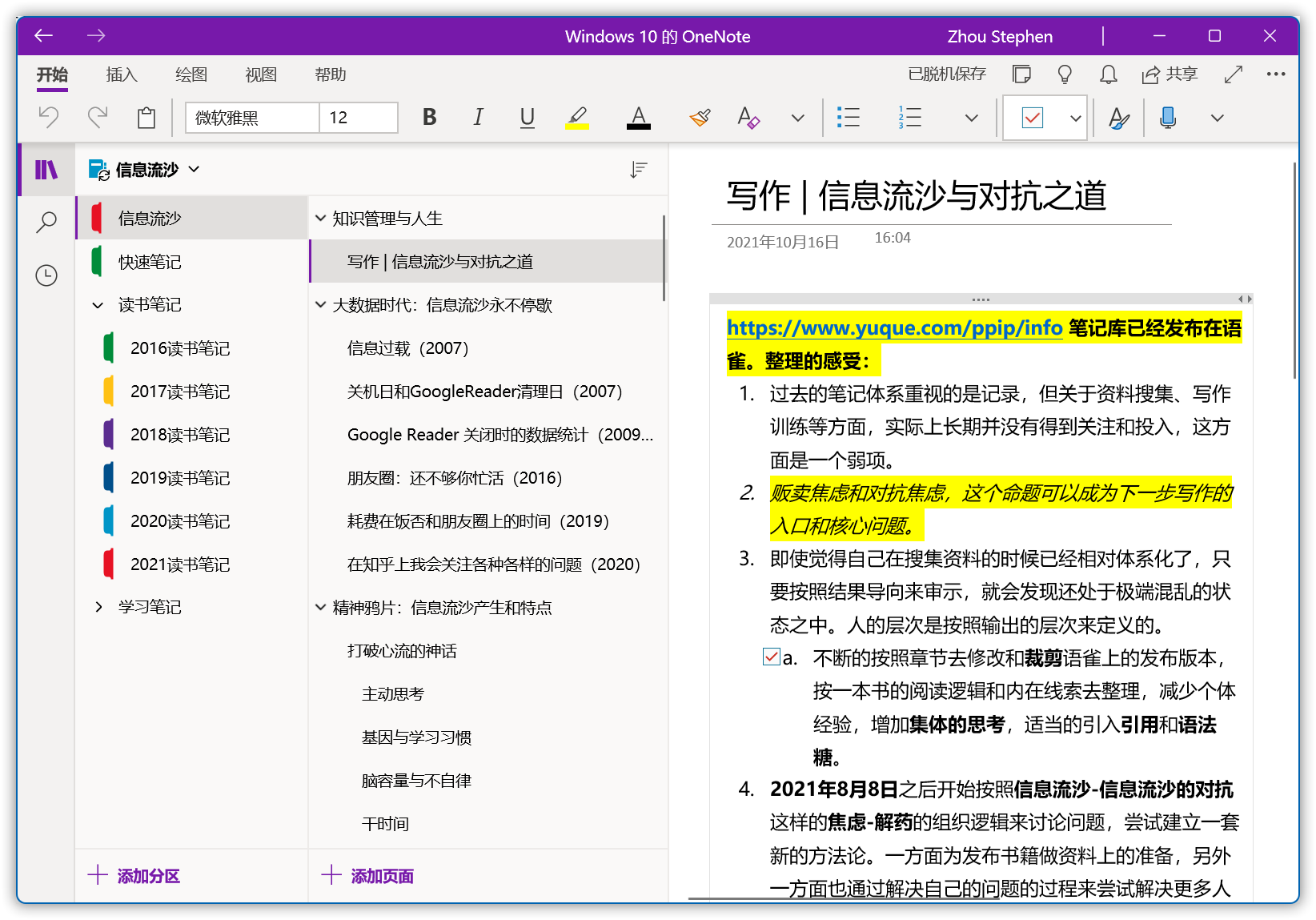

为了克服印象笔记信息结构可控性差的问题,2016年开始,我尝试把部分笔记迁移到 OneNote 中。借用其树形目录功能,对知识整理这个主题进行思考。围绕这个主题,又从过去的博客文章挖掘出“大数据时代:信息流沙永不停歇”这样一个系列的记录。

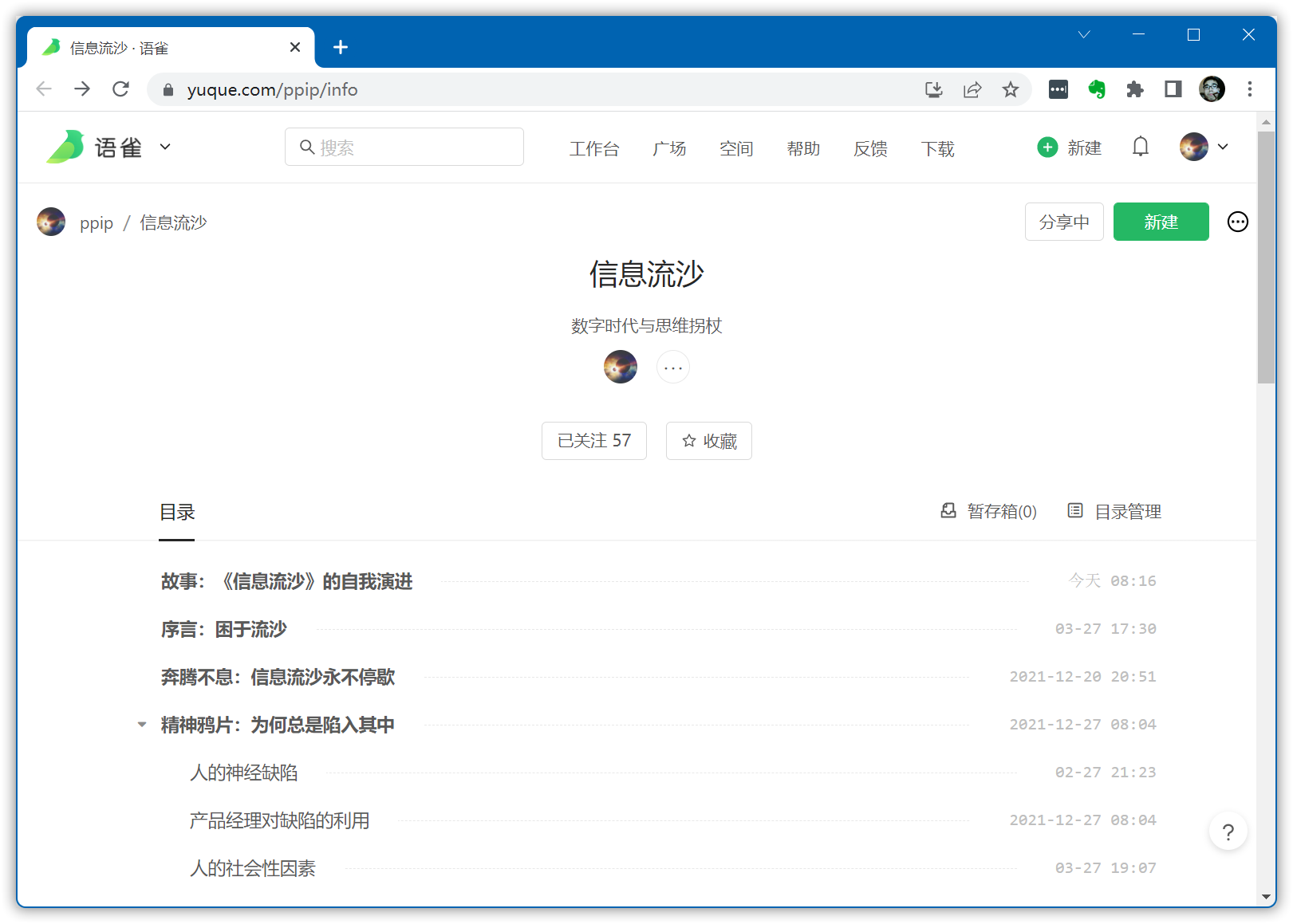

五年后的2021年,我在与合桃派李娟的合作过程中,产生了将这一系列文章进一步整理、浓缩的想法。于是终于用五一假期,基本上剪裁出一个骨架,删掉了自己的在博客、笔记中絮絮叨叨的内容,把围绕“信息流沙”这个主题有关的内容保留了下来,并尝试以语雀为载体进行发布。

不断搜集,不断碰到问题,不断删减,不断形成答案,这就是《信息流沙》这系列文章的演进过程。一旦形成一条主线,就可以把相关联的资料、线索整理进来,使得内容更加的充实、丰富。反过来说,通过一系列笔记卡片形成一条创作主线是可能的,但这个过程一点都不轻松,反而极为的漫长。

《信息流沙》本身就是我对抗信息流沙的产物。这本书起源于我的问题,跟随者我的问题的发展,同时也在于社区互动的过程中,不断吸收着来自社区的意见和建议。

愿我们每一个人都能在信息流沙中找到属于自己的锚点。