调研背景

分析最喜爱的App,了解其功能的优缺点

产品定位

用户画像

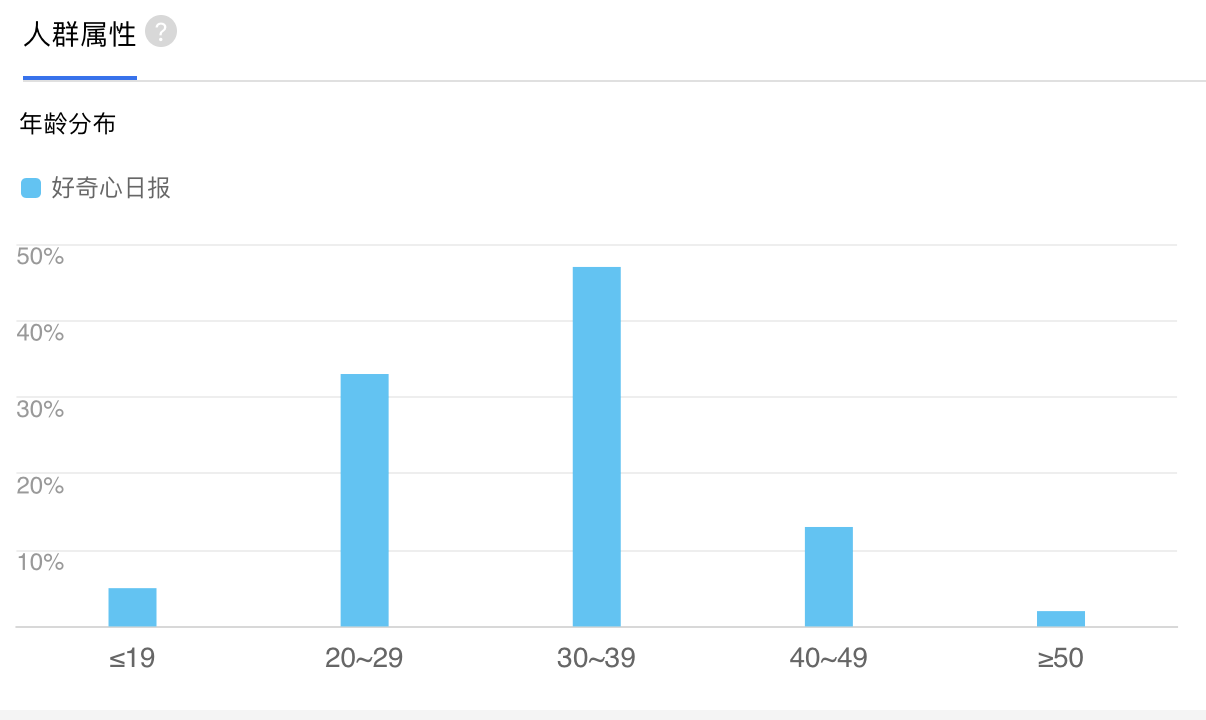

- 以85后及95后用户为主,集中在25岁-35岁期间

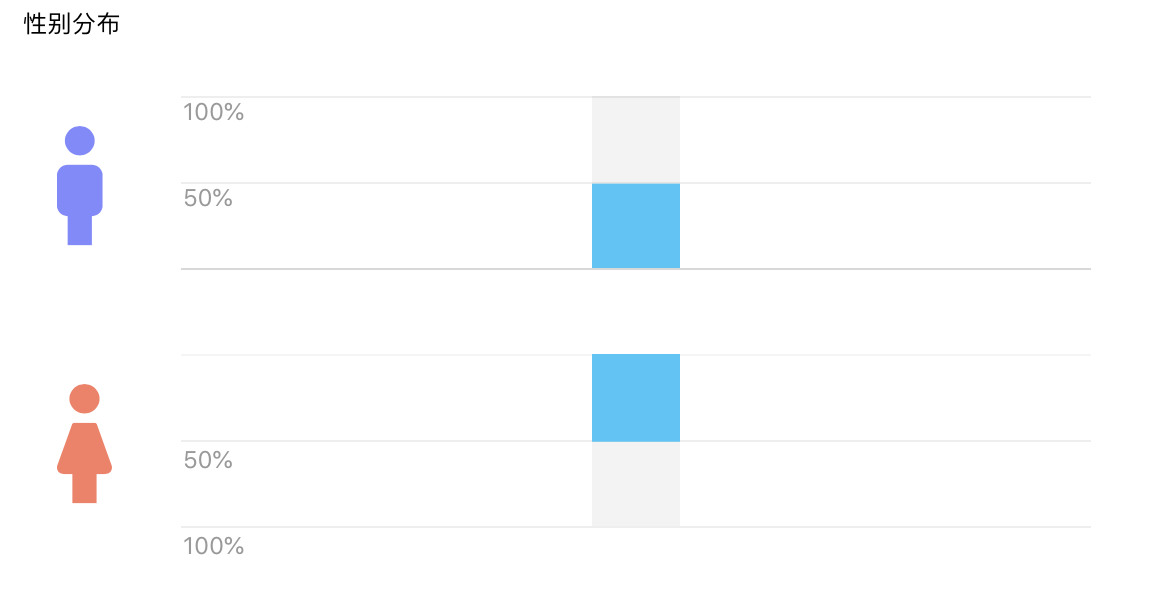

- 男女比例无差异

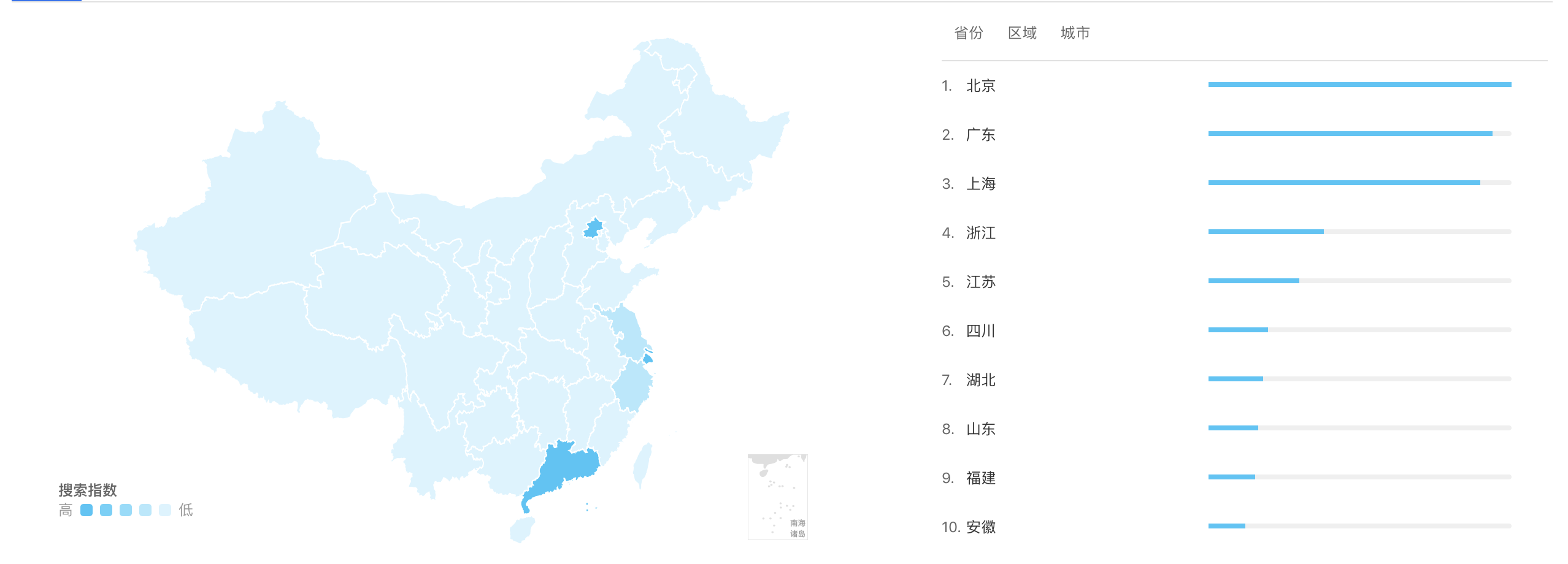

- 集中在经济发达地区

一般拥有稳定收入,对热点有思考有兴趣

用户行为

- 热衷关注全球新闻

- 不追求新闻的时效性

- 对热点新闻、热点话题有思考

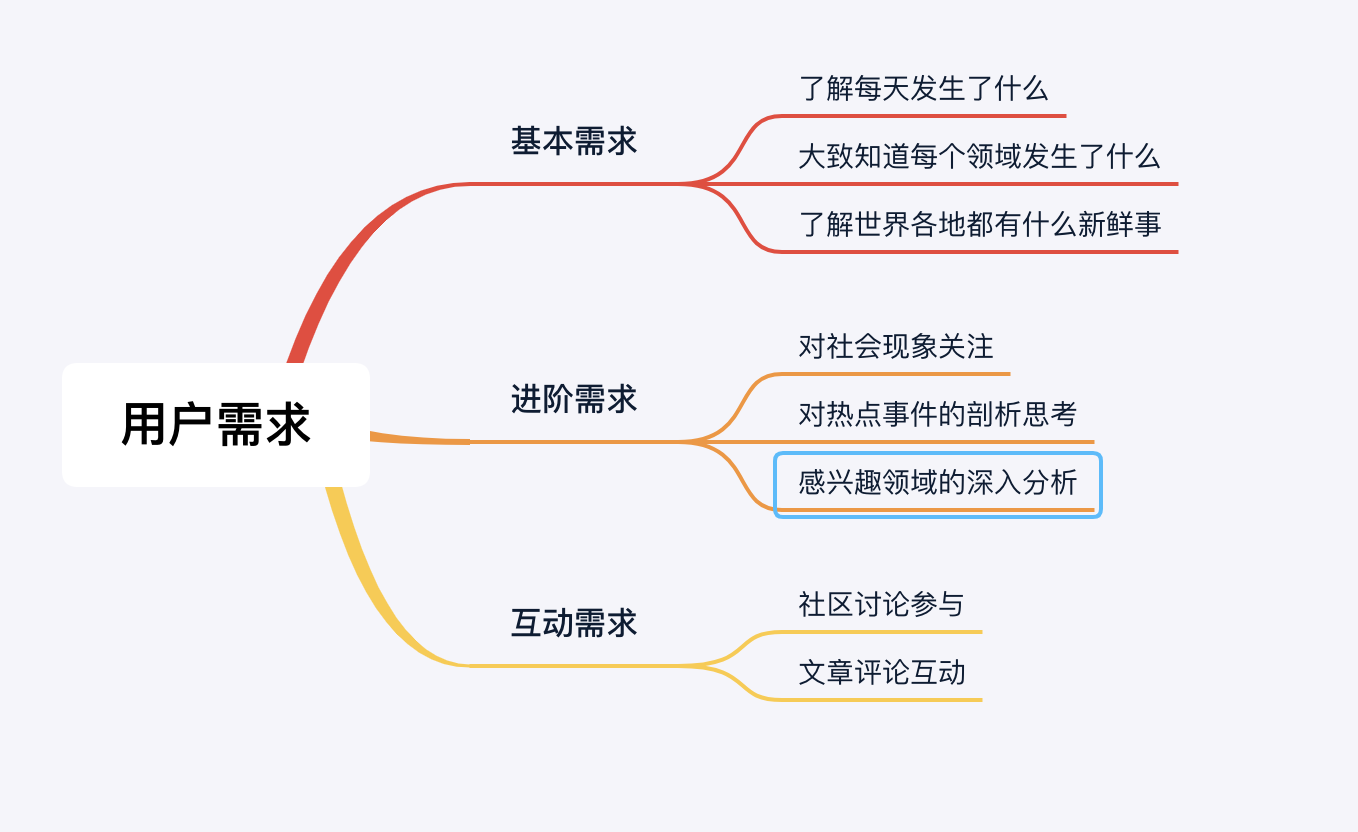

需求定位

核心需求:了解时事

除了提供时事新闻,好奇心App还提供了话题讨论、好书推荐、好戏推荐等功能

商业模式

广告

好奇心日报主要依靠出售广告位获取盈利。

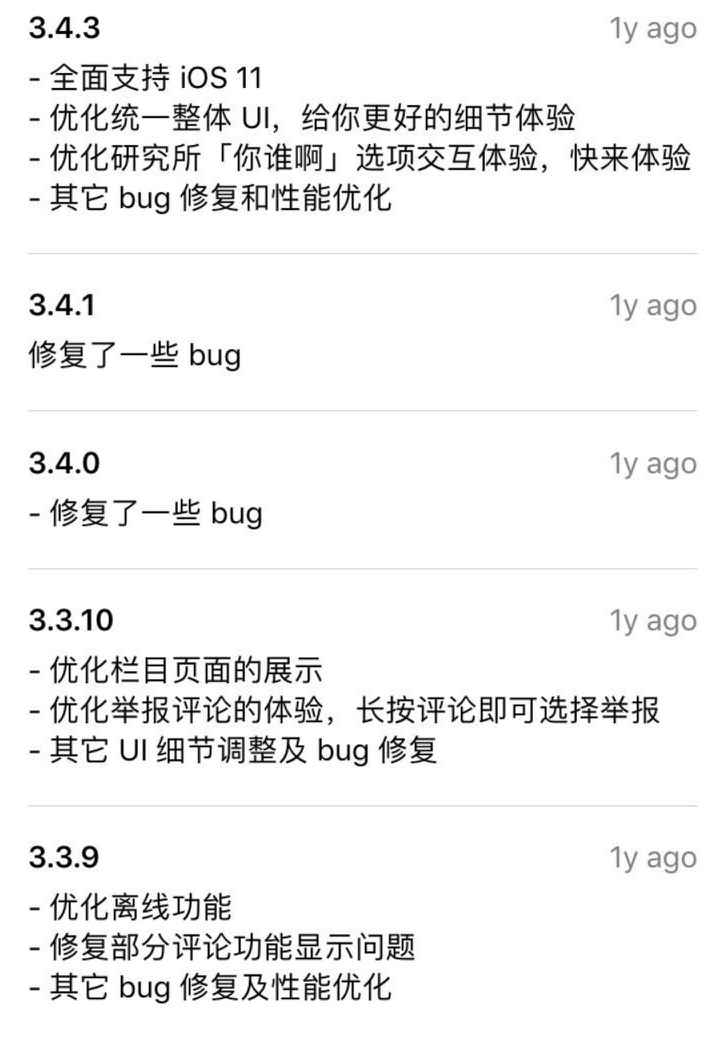

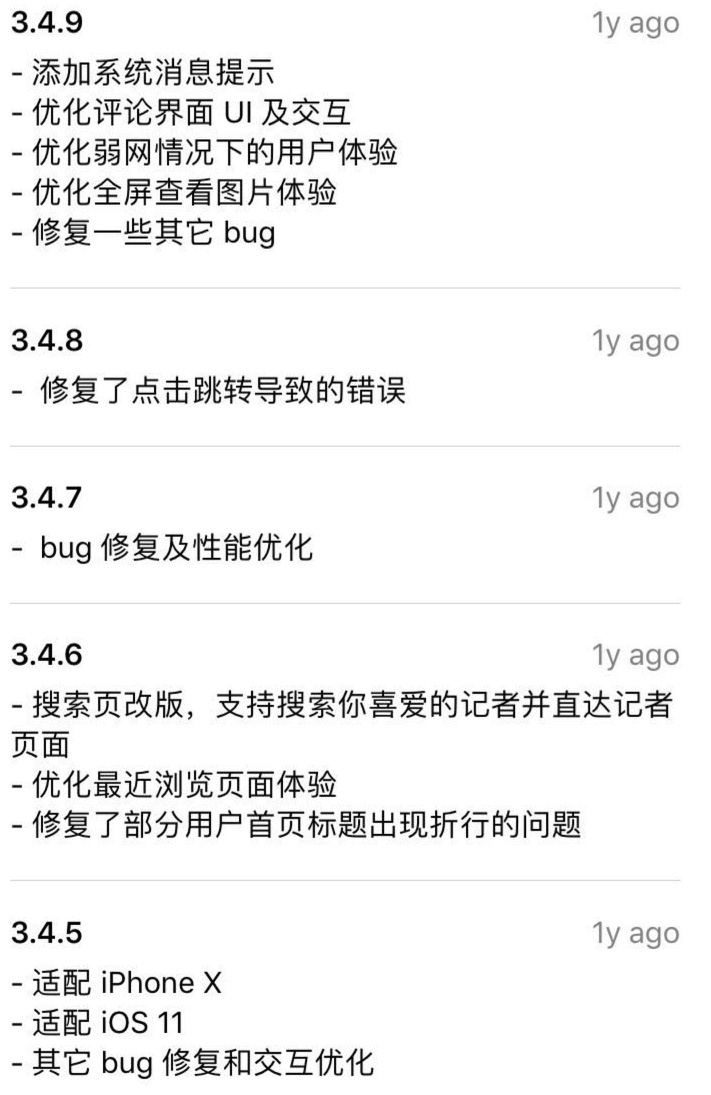

版本回溯

由于好奇心日报中国区版本已在4.20日被App Store被下架,因此以其从2018年4月-2019年4月在美国区App Store的版本迭代来分析。

好奇心日报在2014年9月在美国区App Store上线,截止至2019年4月总共更新版本73次,每次平均耗时约22.5天,也就是大约每三周更新一次。

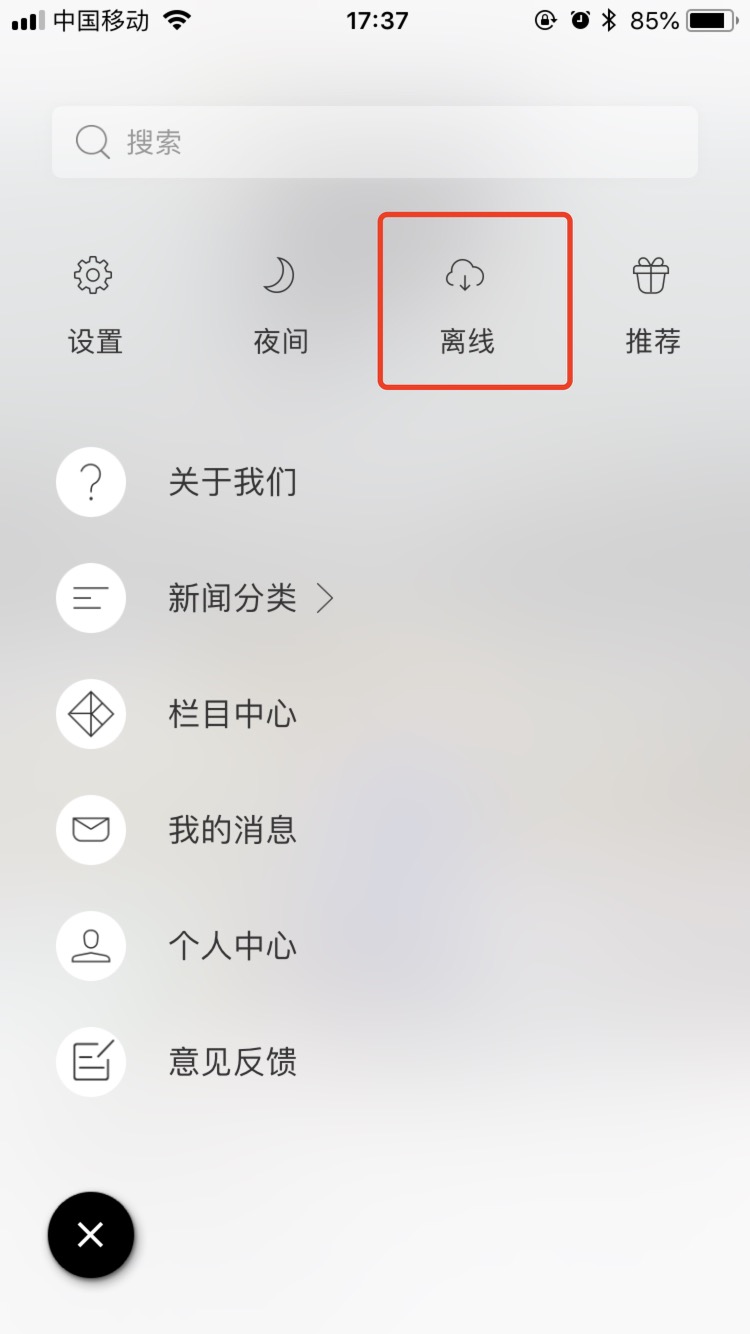

从迭代的内容来看,除了修复bug,增加可支持设备外,优化图片展示,缩短文章加载时间,页面UI优化以外,还增加了「离线功能」,「评论举报功能」,「你猜」,「视频播放功能」,而这四项重要功能是为了满足用户的互动需求。

功能分析

基本需求

了解时事

好奇心日报最基本的功能就是每个工作日在固定时间范围内8:55am~9:20am推送重要商业信息,并且以3句话概括当日推送中最重要的3条商业信息。选择在早高峰推送可以利用上班族的碎片化时间,在搭车去公司路上快速浏览当日头条商业新闻;

展示重要商业头条后还不止,为了满足用户进一步好奇心,每条信息都有更详细链接;

那人类的好奇心是无限的,知道了当天的信息,我还想知道昨天的,前天的怎么办,因此在当日头条最末端还有前3天的商业头条,不怕你不知道,就怕你不想知道。

在每条新闻中都会显示评论数与点赞数,为其他用户作参考,同时在评论区用户间可以互动,让用户不仅仅只是看头条新闻。

值得提到,为了照顾上班族在赶高峰路上信号差的情况,app特别设计了离线功能,可以离线最新的30篇文章,即便没有网也能让用户看个爽。

但是app的搜索栏设计并不友好,可以看到搜索栏并不在首页中,而必须点选首页的app图标才能搜索,如果用户看完还想再回去看,要么收藏,要么分享给自己,要么就是搜索,而简单的搜索就需要3步。并且刚刚开始用的小白用户,如果不知道搜索栏在哪,还需要不停的往下滑动,才能找到那条被刷到后面的消息。

了解世界的窗口

好奇心日报的口号是「好奇驱动你的世界」,因此app的新闻内容范围涵盖全世界,坚持新闻无国界,基本上五大洲的国家都有写过。这让用户可以在同一窗口,同一界面既了解国内新闻,也了解世界各地发生的趣事,不用在不同的界面中滑动。

了解不同领域新鲜事

好奇心日报将新闻分为11类,满足不同用户喜好;从话题分类来看,不像以往的经济、政治、文化,而是分成了时尚、娱乐文化等等,透露出其本身的定位「不无聊的头条新闻」。话题多,但不重复,只有相关话题推荐,用户在浏览过一个类别的文章结尾,可以找到相关话题,继续了解,坚决不让用户的好奇心落空。

但是从点赞数与评论数来看,好奇心日报读者间的互动十分少,娱乐类别按常理来说应该是更能引发读者互动的,但从截图的文章来看,最多的点赞数也只有501个,评论也只有83条;这远远达不到互动的效果。

社交需求

社区讨论参与

为了增加app的互动功能,好奇心日报设置了「研究所」栏目,每个研究所都会定期发布话题讨论热点话题,或者发起投票;

从讨论话题参与人数来看,「研究所」的话题讨论栏目参与人数十分可观,也达到互动的效果;

从发起的话题内容来看,话题有趣且不需要长篇大论,用户往往一个短语几个字就能说出想法,简单明了,用户参加成本低;

话题讨论展示方式,以弹幕形式展现,一眼扫过去就可以大概知道参与者的想法;

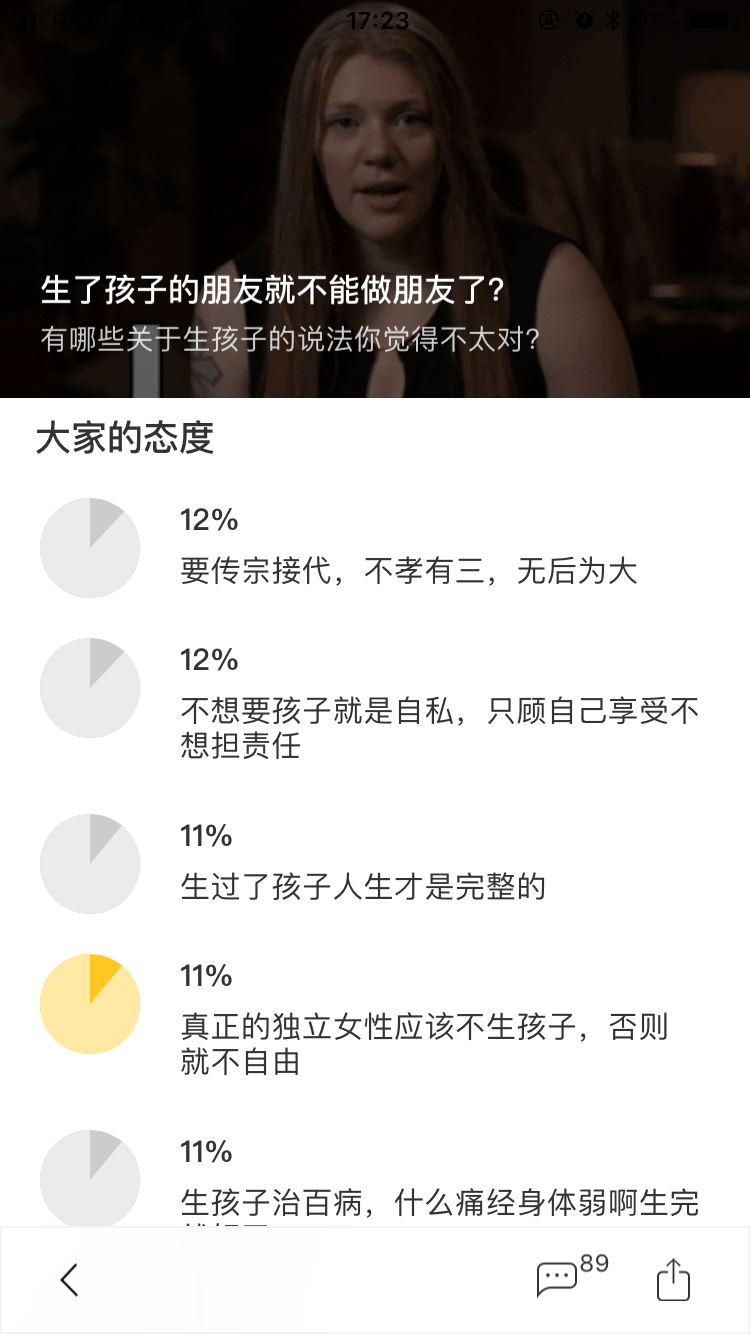

但是对比「话题讨论」和「发起投票」两个栏目的数据可以看出,「投票」栏目的参与人数远远超过「话题讨论」,这可能是因为投票所需要的用户行为更少,只是选择选项,而讨论还需要费点脑力,另外一种可能性是话题并不是用户关心的,感兴趣的,因此参与人数也会减少。

再看「投票」栏目的互动性,虽然参加的人数多了,但是参加的人互动非常非常少,例如图中的话题,参与者人数为35,341人,但是评论只有89人,互动率0.25%,这样的评论互动率真的谈不上互动。

文章评论互动

app每天都会更新文章,但是文章起不到带动互动的效果。在app中,置顶文章的阅读数量并没有展示具体阅读人数,只能看到评论数与点赞数,但是从这两个数字来看,点赞数量不超过1k,而最多的评论数量不超过100条。