更新

截止至6月1号,买菜网功能已全部不可用,表明代购买菜模式在面积小、人口多、交通便利、收入水平中下水平的小镇暂时行不通。

———————————————分割线————————————————————-

背景

某天拐进一条小巷,发现了墙上海报醒目写着“xx买菜网”入驻,这引起了我极大兴趣。

代购经济衍生出短距跑腿经济,目前较为成功的模式是外卖。从2013年的“千家大战”到今天的“美饿拉锯”,外卖跑腿已被一二线城市消费者熟知,并且美团、饿了么两巨头也成功将这一模式下沉到乡镇(小镇大街小巷时常可见的“小黄衫”、“小蓝衫”便是证明)。

而代购买菜或线上买菜作为跑腿经济的另一新形式,兴起于2019年,发展至今不满2年,还是个消费潜力大、巨头争夺的市场。

但过去这一模式只在一二线城市运转,现在将它入驻到小城镇,行得通吗?

看着海报,我决定就居住小镇实地调查,判断线上买菜模式能否行得通。

此处的菜指水果及需要二次加工的蔬菜、肉类、海鲜等可食用食物。

调查过程与结果

先说结论:近2周的细致走访,再结合个人多年生活经验,本人认为代购买菜模式在本小镇及与本小镇有共同生活模式的其他城镇行不通。

以下是具体调查过程,数据来源均以个人所在小镇为例。

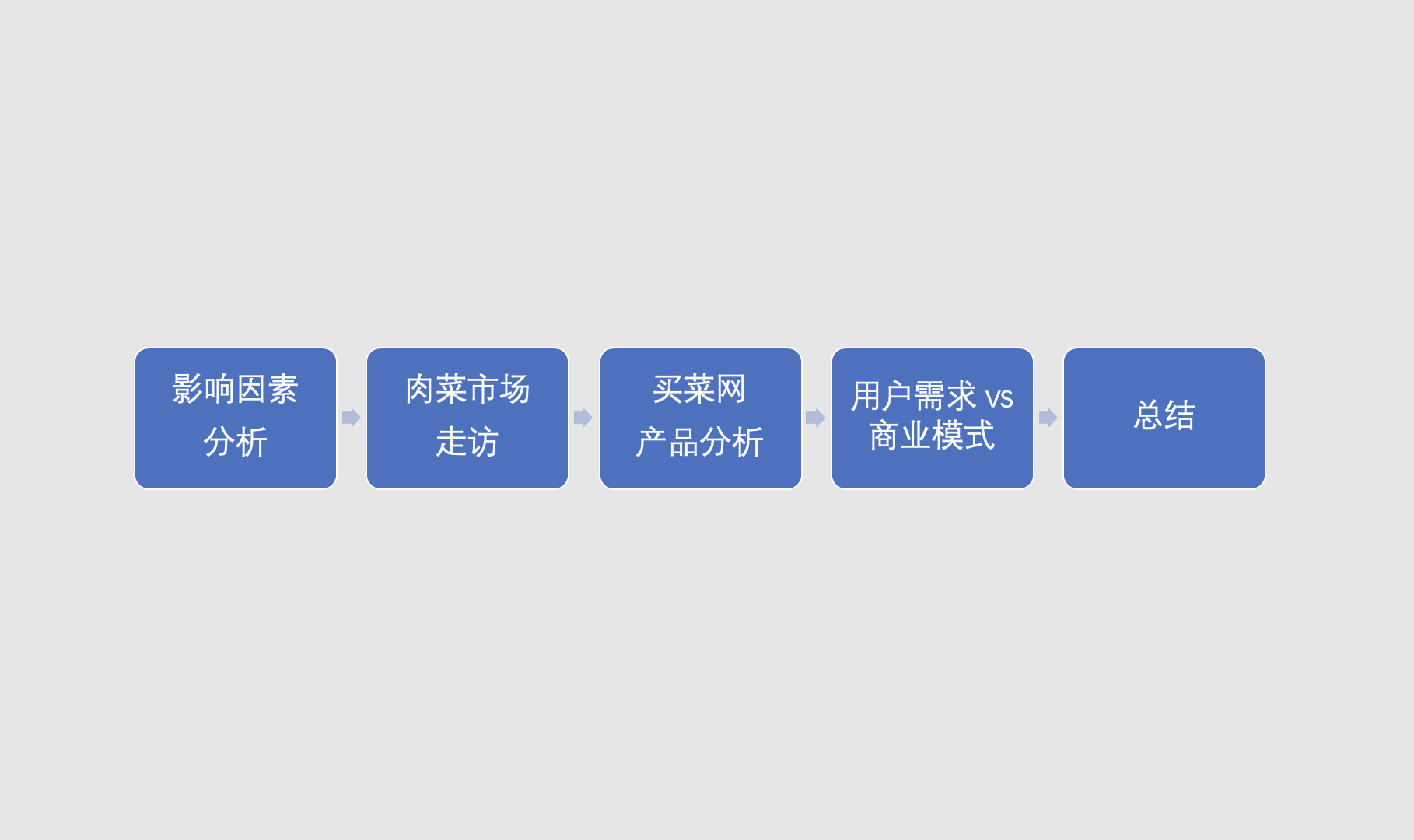

调查过程

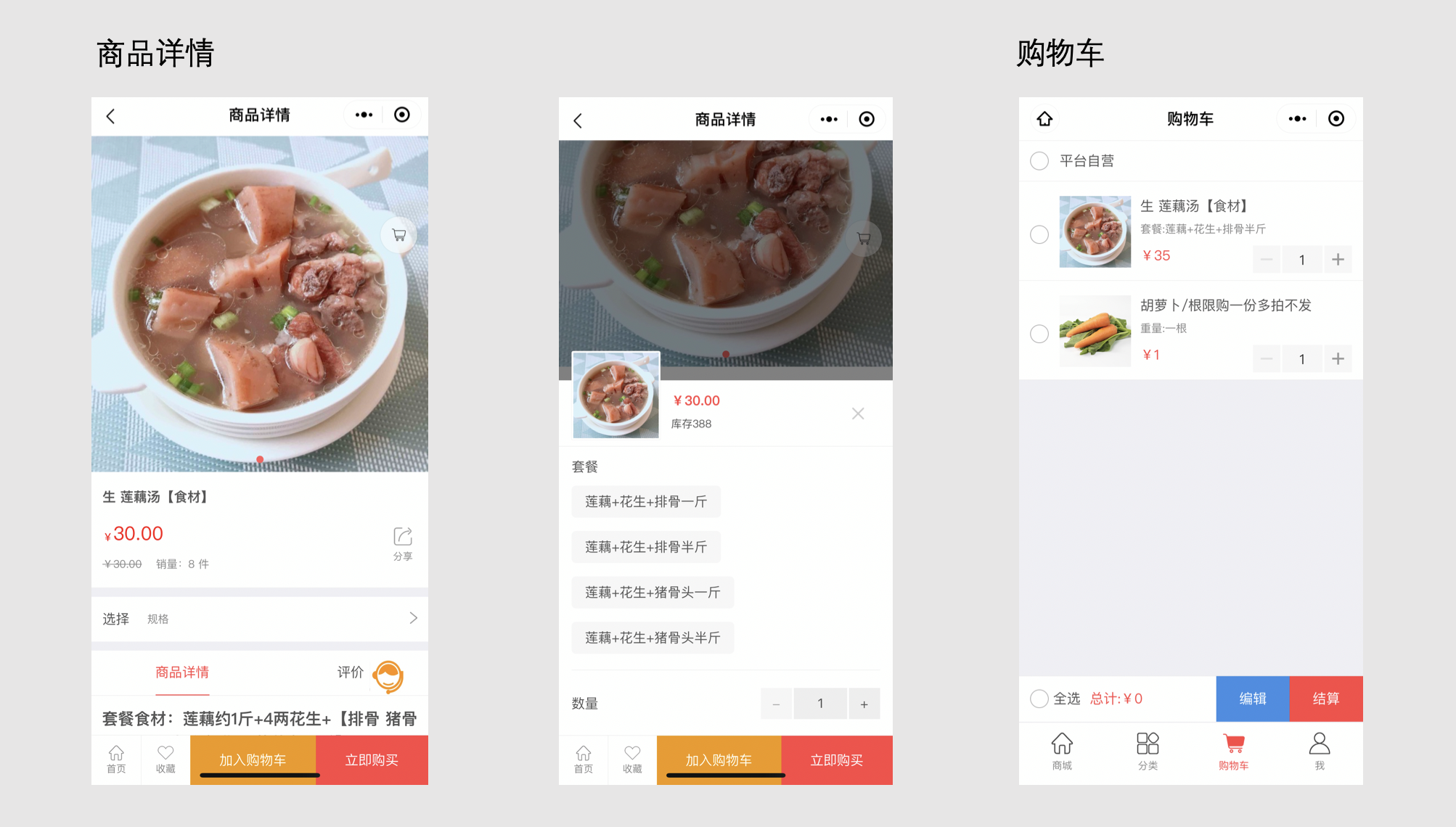

1. 影响因素分析

从主观与客观两方面,分析影响镇上居民买菜这一消费行为的因素,其中购买习惯包括购买时间、购买地点偏好、购买商家偏好等;

1)主观因素

a.人口

按2019年官方统计数据显示,小镇常住人口约21万,家庭总户数265088(常住加流动),家庭平均人口数量约为5人。

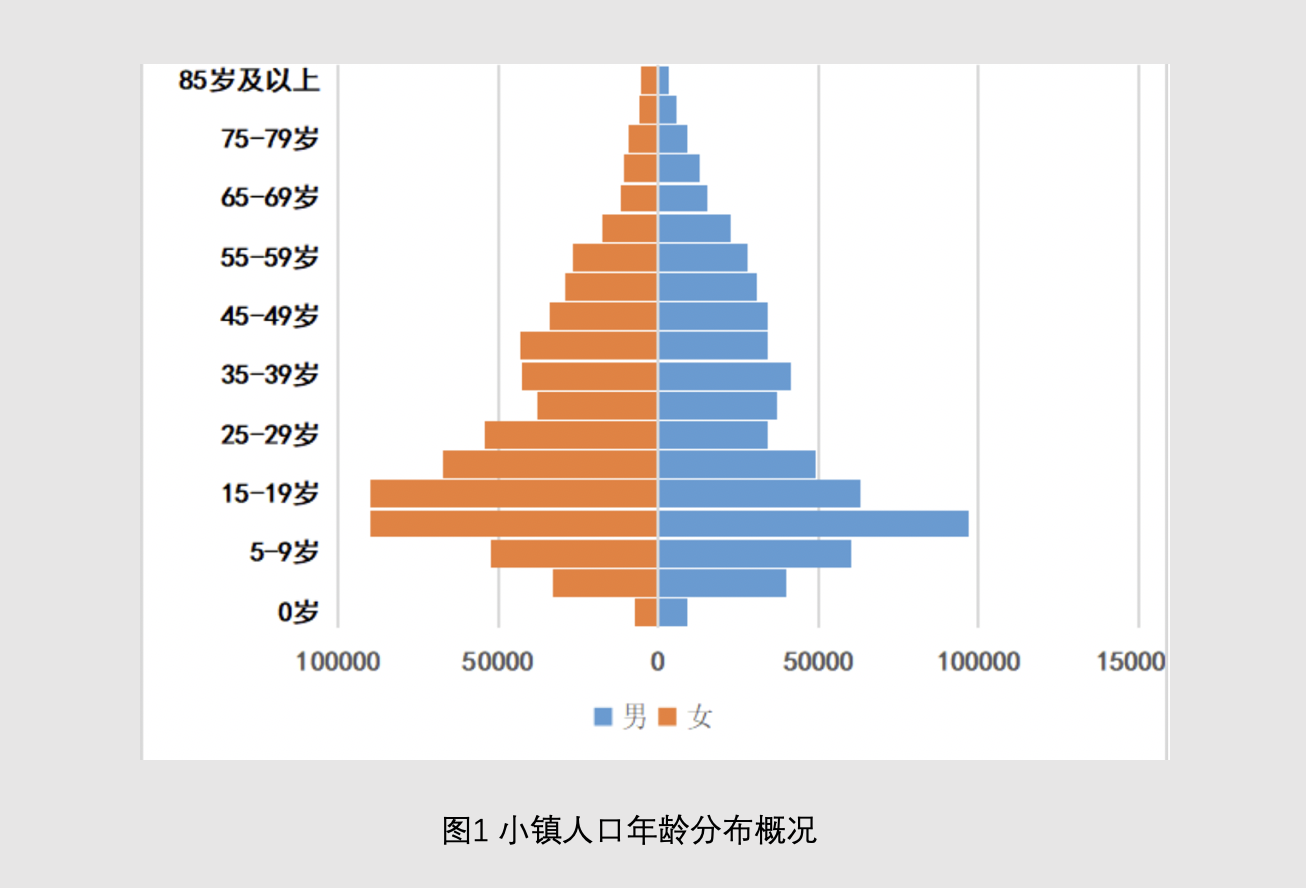

人口年龄结构呈橄榄型,青壮年多,幼儿、老年少,。

b.年龄与性别

第六次全国人口普查数据显示小镇男性约10.66万人,占50.76%;女性10.38万人,占49.42%;性别比约为102.69;总体上男多女少;

同时小镇深耕“男主外,女主内”传统文化,男性负责外出赚钱养家糊口;女性负责维持家庭正常运转,抚养孩子;

近年来,虽然小镇上独立经商、获取收入的女性数量越来越多,但仍需要兼顾家庭责任;因此,买菜核心消费群仍旧是女性。

此外,小镇各年龄段人口数量分别为:0-14岁 约5.66万;15-64岁 约14.17万;65岁以上 约1.20万;

c.收入

按广东省官方数据显示:2019年居民人均可支配年收入48118元,月均可支配收入约为4000元。

在收入不变的情况下,家庭人口越多,人均消费金额越低;在家庭人口不变的情况下,收入越多,人均消费金额越高。

假设镇内每户家庭劳动力人口为1.5个(男性算1,女性算0.5),月均收入6000,那么人均可消费金额为1200。

d.肉菜市场核心消费群

镇内常住人口中25-70岁女性(85%)、少数40岁以上已婚男性(15%),数量约为5.124万人。

(核心消费群体数量=25-70岁女性数量+15%*40-70岁男性数量)

e.消费习惯

消费时间:上午8-11点,下午4-6点;上午8点-9点,下午4点-5点为高峰期,集市消费群体密集、流动性大;

消费频次:1-2次/天;总体上是上午集中购买当天家庭就餐食材;

消费金额:视收入、家庭成员数量、食材价格决定;家庭收入越高,越有可能购买高价海产、肉类等食材;收入较低,更多购买蔬菜、普通市场价海产、肉类;

消费场所:传统农贸集市、综合农贸市场、流动摊贩;

-传统农贸集市为约定俗成的肉菜消费场所,无固定门店,均为摆摊,但分固定摊与流动摊;

-综合农贸市场:固定的消费场所,无强制性摆摊、收摊时间,摊贩多视个人情况及消费群体购物时间灵活调整 营业时间;

-流动摊贩:周边农村的居民不定期将自家收割的新鲜瓜果蔬菜拉到集市上卖,获取收入,价格比固定摊贩、农 贸市场低,且食材新鲜;多分布在集市、市场周围,利用市场人流销售农产品;

f.肉菜市场规模

买菜获取食物,食物供给能量,能量保持正常劳动,劳动获取收入,这是一个闭环。“民以食为天”,采购食物这一行为最终影响家庭能否获得经济收入,正常运转。

家庭所需能量=食物供给能量人口数量;食物供给能量=每单位食物供给能量食物数量

当食物供给能量恒定时,家庭人口越多,要求的总能量越多,要求的食物数量也越多。换句话说,家里人口越多,买的菜就越多,食物支出占总支出的比例就越多高,即恩格尔系数越大。

基于人口、收入、恩格尔系数(2019年广东省公布的居民恩格尔系数为32.3%),算一下小镇肉菜食物市场规模。

假设每户家庭每天购买1次食物,一年365次,那么

小镇食物市场规模=常住人口总数买菜消费者渗透率消费频次单价

=5.12w365(600032.3%)=362.173w

以上计算结果为保守估计,因消费人群仅包含常住居民中的核心消费群体;未计算低频消费人群、流动人口、外来人口、食物出口等消费数据,也未考虑食物价格高低峰情形。因此,小镇实际肉菜市场年交易规模应远超362万。

2)客观因素

在考虑了小镇居民肉菜消费的主观因素后,接下来看客观因素的影响。

首先是小镇地理位置,面积小,交通便利。

(2010年官方统计小镇面积为118.36平方公里,人口密度 1774/平方公里)

接着是,与食材相关的因素,总的来说影响程度:新鲜度>价格>种类>集市距离;

a.新鲜度

镇上居民买菜最看重的因素,通过连续2周市场走访,越是新鲜的食材越容易出售,摊贩前越是热闹,并且商贩有议价能力,拒绝讨价还价;

而越是临近收摊(上午11点后&下午6点后)的食材价格再低也少有人问津,一方面是大多数需购买当天食材的群体已经购买完毕,不需要再次购买,另外一个重要原因,此时剩下的食材在遭受各位大妈、大婶、大叔左翻右翻后已经不新鲜,叶子蔫了,鱼眼浑浊了,肉无血水了等等,此时就算再低价也难售出。

b.价格

小镇民众买菜坚持“货比三家不吃亏”原则,求新鲜,也图便宜。

上街买菜不是直奔目的摊贩,而是从头到尾晃一圈兜一圈,看哪家又新鲜又便宜,看好再下手。

同等新鲜程度的食材,抢低价;新鲜程度有差异,但可接受,抢低价;流动摊贩卖鲜菜,抢低价;

遇到喜欢的食材,一定讨价还价;价格高于可接受范围,哪怕再喜欢,多数人都会转身离去,等待商贩挽留或下次再买;

走访过程中,发现小镇民众对肉菜的价格敏感度极高,基本集市上的大叔、大妈都能清清楚楚、明明白白告诉我xx菜在一年中的xx时候卖的xx价,现在考虑到应不应季问题,它应该卖xx价;当商贩价格过高时,往往会被摊前的大叔、大妈围攻价格过高。

c.种类

这里的种类指某集市、某摊贩销售的食材种类。

集市、摊贩的某一食材品类的种类越齐全、丰富(如鱼摊有各种鱼,菜摊有多种菜),消费人群越多,因为消费者能够一站式购齐,满足便利性需求。

另外,食材种类越稀缺,越能吸引消费者注意力,越可能高价脱销;一方面是一年难得见几回,“物以稀为贵”,消费者愿意掏钱买;另一方面,镇上居民深谙食材种类对口感的影响,越是稀缺的种类,口感越鲜美,为了满足味蕾,多掏钱也愿意。

d.距离

这里的距离是指从消费者住所到肉菜消费目的地的步行/驾车距离,在影响食物消费的客观因素中,它是最不重要的一项。

一方面,小镇面积小,人口多,居民出行多步行或驾驶摩托车;在步行情形下,耗时不超过15分钟,而驾驶机动车,耗时不超过10分钟(本人通过步行、驾驶机动车测试从家中前往离家最远的集市耗时,结果均在10分钟以内)。考虑到未必所有人都会驾车,但15分钟内的步行,在不紧急的情况下,对于大多数中老年群体都在可接受范围。

另一方面,自己当天不方便出外买菜,可以托邻居、亲戚购买,小镇人口密集,街坊邻居紧挨,哪一户有不便基本都会互相帮助。

e.分布

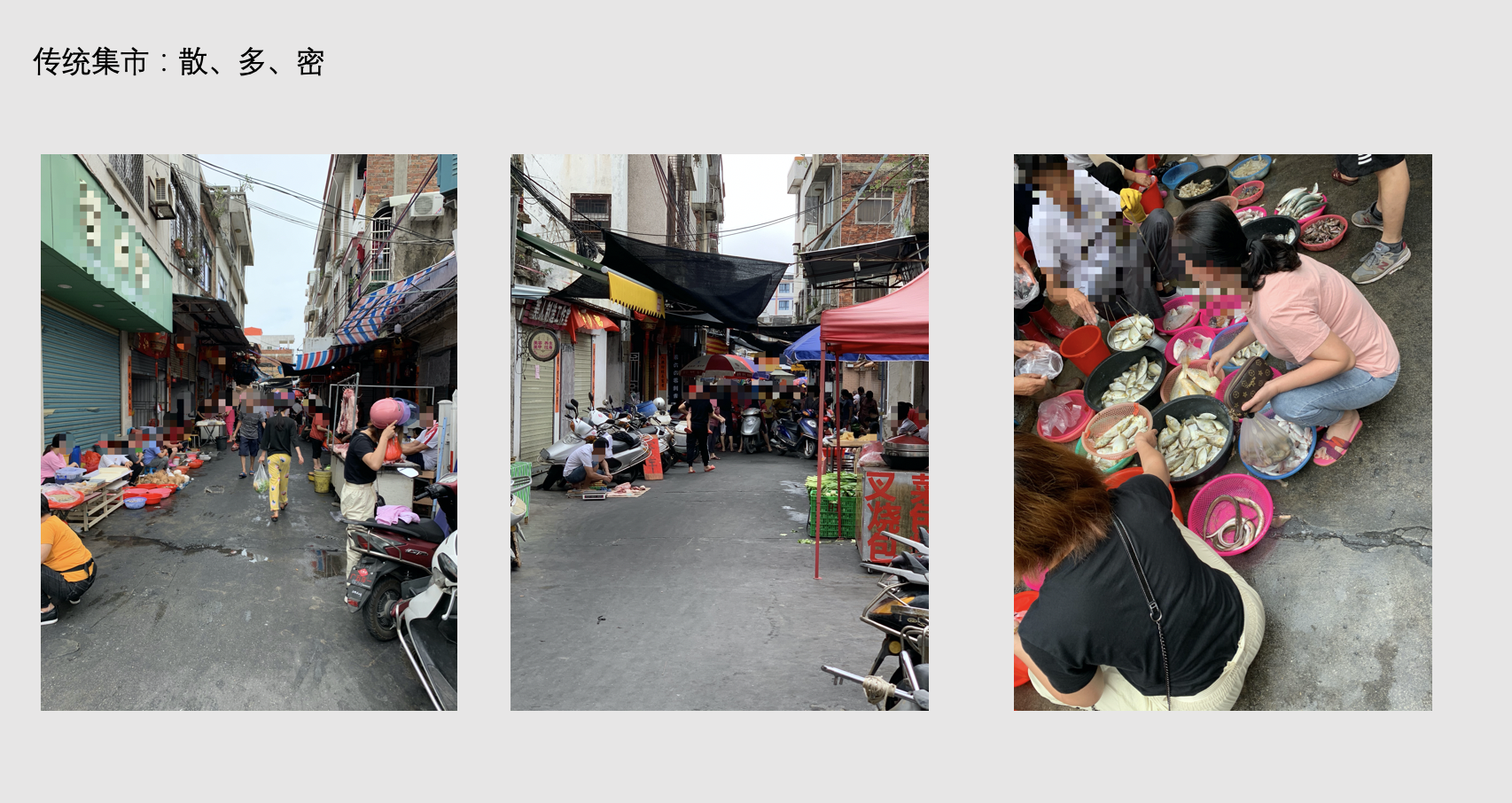

特点:散、多、密、混杂;

散:分布散,镇内大大小小的传统肉菜市场超过20个,这还不包括传统街道集市;基本上每块居民集中区都会有一个传统农贸市场存在;

多:数量多;肉菜市场、传统集市、流动摊贩,加起来数量过百,买菜极其方便;

密:同种类摊贩分布密,一方面是便于管理,另一方面集中吸引客流,既然消费者要货比三家,不如三家摆一起,各凭本事赚钱;此外,流动摊贩密集分布在人流量大的传统农贸市场摆摊,吸一波市场人气,加速农产品出售;

混杂:肉摊、海鲜摊、菜摊混搭;大摊小摊混搭;固定摊、流动摊混搭;

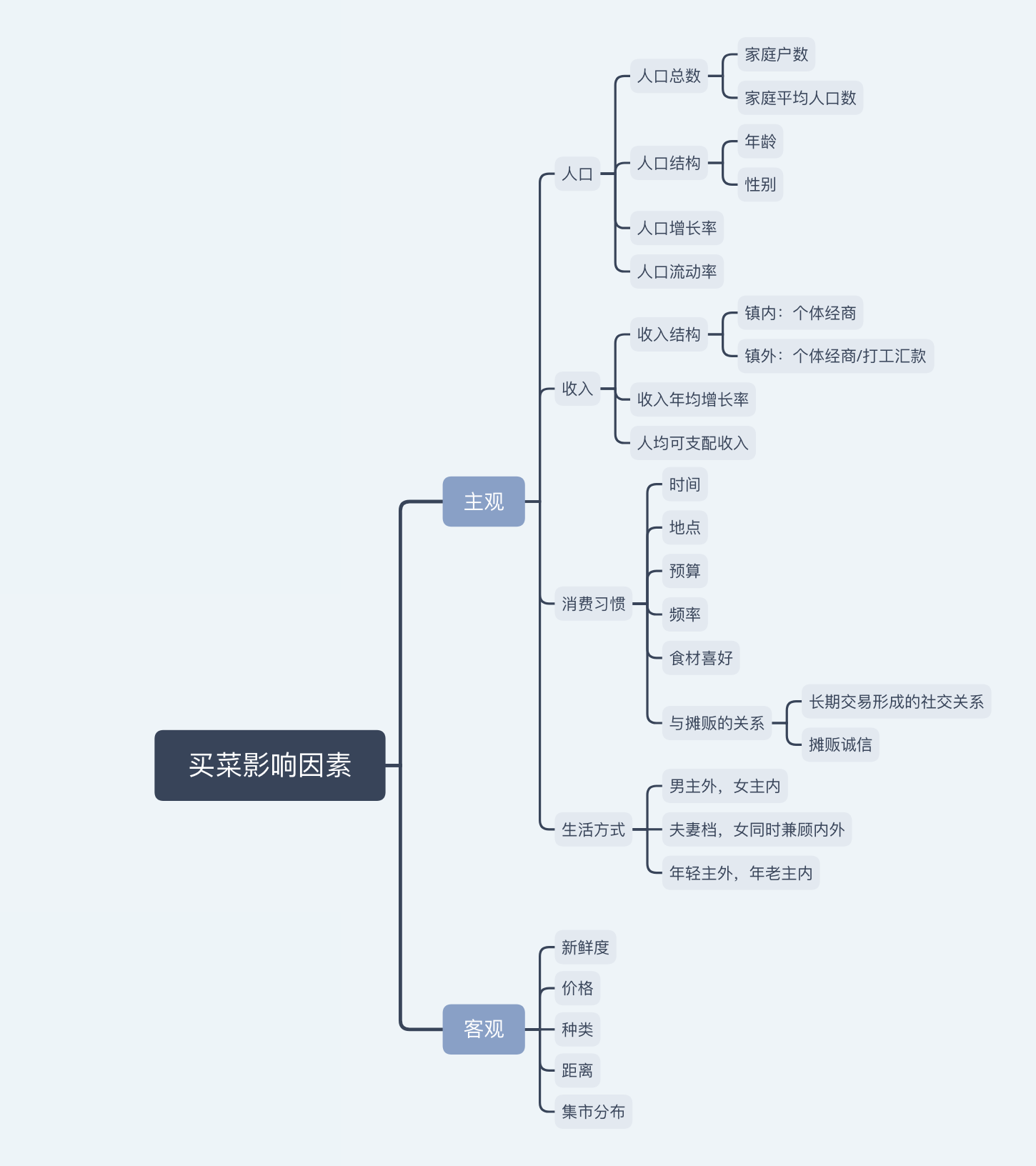

市场走访

此次走访,一是查看不同集市、农贸市场状况(位置、价格、种类),二是随机访谈买菜人群,了解购买习惯;

市场状况总结

- 不论是集市或市场,大体种类分为菜类、鱼类、肉类,门口均有副食店;

- 集市路尾或市场门口,至少有8-10个流动摊,卖水果或蔬菜,价格均低于市场内;

- 集市或市场成型越早(大于30年),消费人群越多;

- 近期鱼产锐减,消费人群减少,多家鱼贩转而采购养殖鱼或虾销售,议价空间大;

- 交通方面:到农贸市场,90%的消费者驾摩托车,10%步行;到集市,90%步行,10%驾车;

消费者特点总结

- 购买决定因素:新鲜度>种类>价格;

- 种类:多考虑家人口味喜好;

- 地点:倾向于家门口或驾车5分钟以内集市,重方便性;

- 交易对象:倾向于到固定摊贩买蔬菜,鱼产则视当天种类、喜好决定;

- 支出:日常80-150元不等,节假日超200元;

访谈对象画像如下:

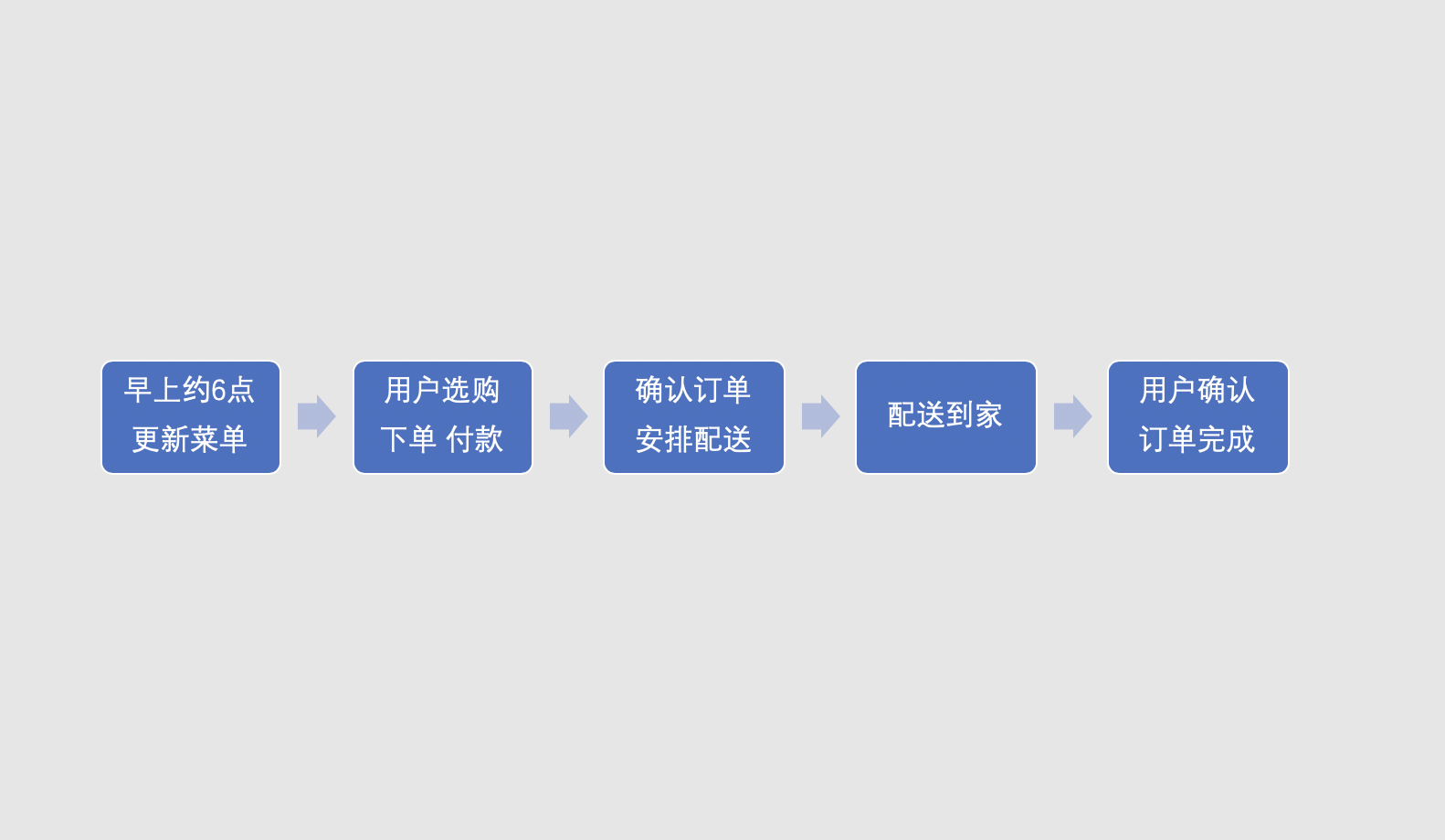

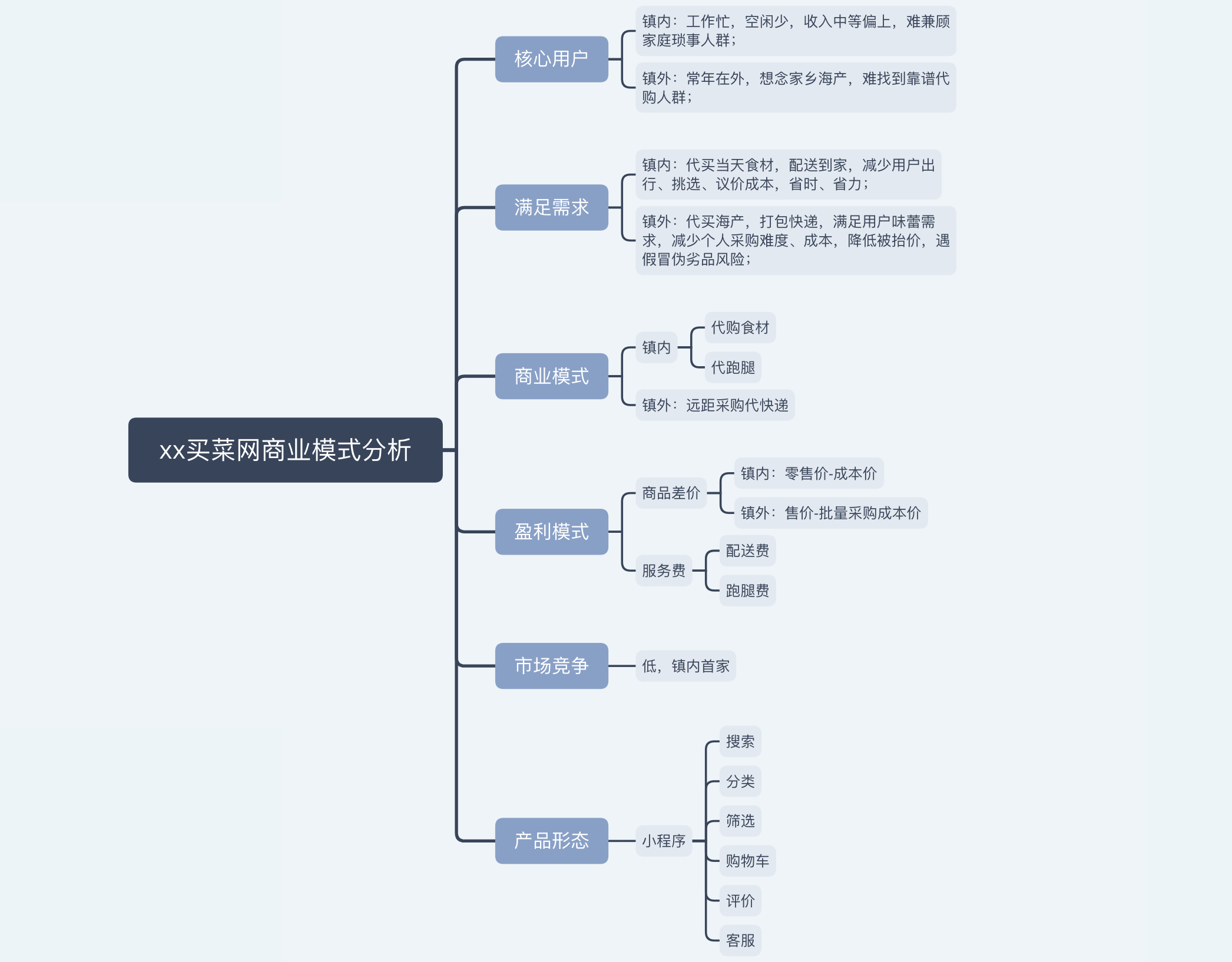

买菜网商业模式分析

交易流程

模式分析

a.核心用户群:镇内、镇外无法方便购买食材的群体,满足其省时、省力需求;

b.供应链:采购;食材代购视订单到集市、市场购买;海产代购到港口批量购买;

c.配送:配送队伍自己组建,多用摩托车、电动车等小型交通工具;定时配送,上午11点前及下午5点前;

d.商业利润:差价+跑腿费;前者是采购价-成本价后的空间;后者是跑腿费+运费;

e.售价:肉类、海产类利润空间大,单价普遍高于市场价5-10元;其他种类利润薄,与市场价持平或高出1-2元;

据观察,产品上线后定价至今无变动,这点有好有坏:

1)好处:食材普遍降价时,商业利润增加;价格便于管理;

2)坏处:小镇居民对食材价格十分敏感,当买菜网售价与市场价差距过大时,自身不愿意尝试,甚至带动 身边亲朋好友抵制;食材普遍涨价时,商家不得不调价,可能导致用户再次流失;

f.产品方面:

1)目前只上线了小程序,开发、运营、管理成本较低;

2)小程序已具备成熟线上贸易常见功能:搜索、分类、推荐、购物车、结算等;

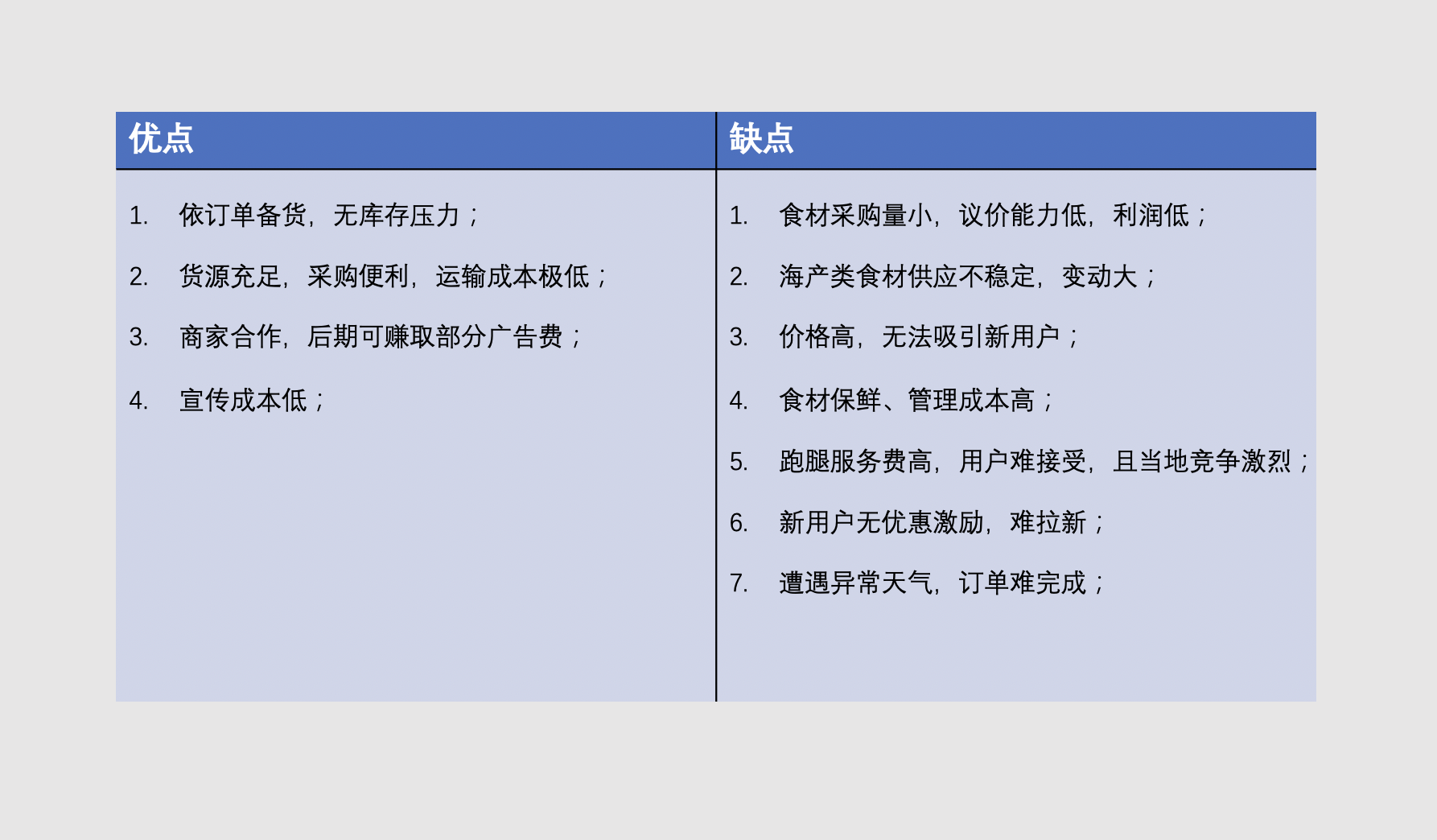

商业模式优缺点

产品功能详情页

结果

代购买菜在小镇行得通吗?

行不通。

为什么?

首先,这一模式与小镇经济形式冲突。

小镇的核心产业是工商业、渔业。

其中最为主要的工商业大体以私营经济为主,包括私人办厂,个人开店,个人摆摊,总体上属于私人经济,经济收入或者说是经商收入是小镇居民最为主要的收入来源;

经商有好有坏,收入有高有低,整体符合“二八原则”。经商致富的毕竟是少数,多数人收入还是只够养家糊口,盯着荷包过日子;

说到买菜,收入高者基本很少做饭,多下馆子,不需要买菜;需要做饭时,一般都有更新鲜的渠道购买;后者,对于价格高敏感,对于买菜网上“高价”鱼类、海产,光顾意愿可能都不强;

接着,代购买菜模式与小镇民众生活方式冲突。

小镇上负责买菜的85%以上是家庭主妇,这类人群特点是空闲时间多,生活节奏慢,核心任务是保持家庭正常运转,做好一日三餐喂养家中劳动力,较为枯燥、单调。

于她们而言,买菜不仅仅是日常任务之一,也是打发时间的活动之一。菜市场不仅仅是购物场所,也是社交场所,买菜遇到熟人,多聊两句,相互问候,一来解闷,二来联络感情;买菜时,跟菜贩唠唠嗑,讲讲价,听听小镇八卦,这些,对她们来说都是极好的消遣。

但线上买菜简单粗暴,没有面对面沟通,没有唠嗑,自助选购,买完就走,少了线下购物的趣味与人情味。对于生活已经十分单调的家庭主妇来说,这是难接受,不能答应的。

接着,买菜网的商业模式与小镇居民的实际诉求相冲突。

小镇居民买菜讲究鲜、廉、多、便;

鲜怎么判断?需要观色、触摸、嗅闻、掂量,才会知道是否鲜、美,而买菜网只是放一张详情图,没有任何附属信息,看不到实物,摸不着,实在难判断鲜不鲜,在这种情况下,居民还是更愿意亲自去集市买;

物美价廉是购物的终极追求。买卖时的讨价还价,高喊“5元3斤”水果大甩卖的摊前人头攒动,都极大的说明了小镇居民对价格的高敏感;甚至,镇上许多老人会看准时间上街,因为知道此时的肉菜鲜、价格低;而买菜网上的售价无法讨价还价就算了,还均高于市场价,对于小镇居民来说,这没法接受;

多指种类多,集市里低峰期每天都有几十种不同的鱼、海产、蔬菜供人挑选,单纯虾就有5种以上,总量超百种;而买菜网上鱼少于10种,虾1-2种,这样悬殊的种类差异,请问小镇居民为什么不上集市慢慢选、慢慢挑;

有人可能会说,可能买菜网上的海产种类少见,集市没有。不对,集市的商贩基本都摆摊10年以上,他们更清楚大众的口味喜好,更擅长选货,所以集市上的海产、蔬菜基本都是当下最为热销的食材或应季的食物。

便是便利,镇上集市、市场分布多、散,远的离家距离步行15分钟以内,驾车5分钟以内,近的就在家门口。试问这么方便就能买到菜,为什么要上网买价格更高,还需要额外付运费的食材?

就算自己不想买,不能买,为什么不直接点价格相差无几的外卖,还省了自己做的功夫?

看到这里,也许会有疑问,那买菜网除了买菜,还代购海产呀,这块你没说。但别忘了,小镇人情关系紧密,即便自己常年在外,家里一般都会有家人或亲戚或朋友或三姑六婆在,需要什么特产,可以托他们买,他们寄;甚至实在没人了,可以留下之前买过的店铺电话,直接打电话订购,一般店铺都很乐意帮忙采购寄出。

这么便利的情况下,为什么需要额外交钱,让线上平台买?

所以,买菜网对于收入中下水平,图新鲜,求便宜,生活资源极易获取的小镇居民吸引力低,难铺开。

总结

以上结论是个人通过调查得出,谨代表个人观点。

“民以食为天”这是亘古不变的真理,尤其对于休闲娱乐资源少的小镇来说,吃更是成了大事,每年在食物上的消费决定高于以上计算的市场规模。我想买菜网决定入驻小镇,也是看到了这一点。

可是不能忽略,小镇消费水平与一二线城市存在大差距,生活方式差异大。大城市工作人群空闲时间少,节奏快,难兼顾买菜这样的琐事,愿意多花点钱让人代购,所以“美团买菜”、“京东到家”、“叮咚买菜”纷纷进军,争夺市场;

小镇人民收入低,过的是小桥流水般的生活,节奏极慢,有大把精力、时间关心琐事。买菜这事虽然繁琐,但已成为日常例行事务之一,也是几十年累计的习惯,一时之间难以改变。

不能说买菜网完全没有市场,小镇上仍有一些行动不便,或者抽不开身的人群,这些群体急需这样的代购服务,只是数量少,形成的订单量难以支撑买菜网的业务发展。

所以,要想将这一模式深入发展,不论是买菜网还是其他线上食材代购平台,要么获得独家货源(如稀缺海产),要么打价格战,价格上取胜,要么采取预订模式,统一采购降低成本,不然难以下沉发展。