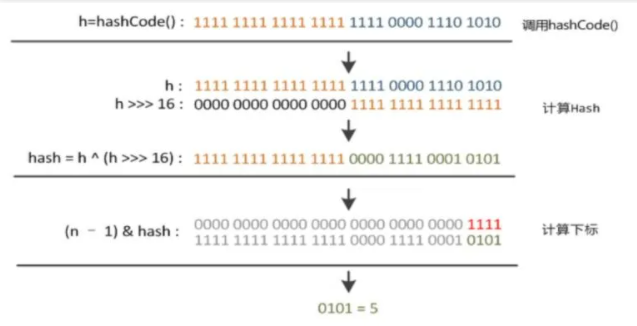

我们可以看到在hashmap中要找到某个元素,需要根据key的hash值来求得对应数组中的位置。如何计算这个位置就是hash算法。前面说过hashmap的数据结构是数组和链表的结合,所以我们当然希望这个hashmap里面的元素位置尽量的分布均匀些,尽量使得每个位置上的元素数量只有一个,那么当我们用hash算法求得这个位置的时候,马上就可以知道对应位置的元素就是我们要的,而不用再去遍历链表。所以我们首先想到的就是把hashcode对数组长度取模运算,这样一来,元素的分布相对来说是比较均匀的。但是,“模”运算的消耗还是比较大的,能不能找一种更快速,消耗更小的方式,我们来看看JDK1.8的源码是怎么做的(被楼主修饰了一下)

static final int hash(Object key) {if (key == null){return 0;}int h;h=key.hashCode();返回散列值也就是hashcode// ^ :按位异或// >>>:无符号右移,忽略符号位,空位都以0补齐//其中n是数组的长度,即Map的数组部分初始化长度return (n-1)&(h ^ (h >>> 16));}

简单来说就是

1、高16bt不变,低16bit和高16bit做了一个异或(得到的HASHCODE转化为32位的二进制,前16位和后16位低16bit和高16bit做了一个异或)

2、(n·1)&hash=->得到下标

HashMap为什么不直接使用hashCode()处理后的哈希值直接作为table的下标?

答:hashCode()方法返回的是int整数类型,其范围为-(2 ^ 31)~(2 ^ 31 - 1),约有40亿个映射空间,而HashMap的容量范围是在16(初始化默认值)~2 ^ 30,HashMap通常情况下是取不到最大值的,并且设备上也难以提供这么多的存储空间,从而导致通过hashCode()计算出的哈希值可能不在数组大小范围内,进而无法匹配存储位置;

那怎么解决呢?

- HashMap自己实现了自己的

hash()方法,通过两次扰动使得它自己的哈希值高低位自行进行异或运算,降低哈希碰撞概率也使得数据分布更平均; - 在保证数组长度为2的幂次方的时候,使用

hash()运算之后的值与运算(&)(数组长度 - 1)来获取数组下标的方式进行存储,这样一来是比取余操作更加有效率,二来也是因为只有当数组长度为2的幂次方时,h&(length-1)才等价于h%length,三来解决了“哈希值与数组大小范围不匹配”的问题;