镜子背后的恐惧

镜子作为一种复制与世界的增殖

-

镜子在永远地等待、窥视与凝视

镜子是另一种现实

镜子不再是幻觉和仿像,镜子纠缠着我们;

- 镜子是一种颠倒,镜中/梦中那个我们以为是映像、幻影的才是现实;

镜子作为对“现实权”的争夺;

康德将理性主义的先天概念和经验主义的知识源于经验的观点结合,认为知识是先在的认识形式对后在的(而非既有的)感觉材料进行统摄之后的智性的产物,即“先验综合判断何以可能”的问题。

- 这不同于柏拉图的理念、不同于亚里士多德的形式;康德解决的是认识论的问题,并带出了主体性。

“先验综合形式”统摄着杂乱无章的感觉材料,使这个混乱、粗糙、无意义的世界立义并显像,成为我们眼中所看到的“世界图像”。“先验综合形式”中的知觉判断并不包含必然性,但经过知性范畴的处理,成为了具有必然性和普遍性的判断。

康德将事物的本体看作是一种“自在之物”,自在之物与现象之间存在着认识的界限,同时也给我们的知识划定了界限,我们无法认识到自在之物。我们只能认识到自在之物涉及世界的样子,这即是“现象”或可以称作“becoming”。

- “自在之物”是属于道德哲学(实践理性批判)的理念,在自在之物的领域中,“心造之物”如上帝、灵魂都可以合理地存在、想象与建构,但却不是我们可以去接触的现实。

当我们试图把世界想象为自在之物,试图用理性去冲破界限之时(由于存在矛盾的理性与不存在矛盾的本体/本质),我们就会陷入一种“二律背反”的悖论。

世界的图像化

世界通过“先验综合形式”在我们这里立义,世界是一个现成的(the given)现实,我们将世界把握为一系列的图像,这是一种最直接意义上的“世界的图像化”。在康德之后,我们似乎只有在图像的意义上才能把握和看到世界。在这个意义上,世界的成像(表象化)是其作为可把握的现实的一个首要条件。

现实和虚构的一体性

真正发生运作的领域,自在之物的领域,或者说真正的“现实的”领域,我们是看不到认识不到的。

- 借助康德的超验的实在领域,现实被虚拟化了,它是“现象性现实”,是表象行为的构造物,一个人造物,而不是自在的自然,只是一种现实。作为一种补充,我们在经验、表象这个可感世界的同时又构造出一个不可感知的实在(the real)领域。

边沁认为,语言是一种虚拟的倾向,将某些东西实体化。而且,边沁认识到:真理具有虚构之结构,真理之维由话语打开,若没有虚构支撑着,话语就会失去其一致性。

现象(庸俗现实的幻象)的现身使自在的(实在的)真实的缺席显示出来,它是空洞的真相(是一个裂隙,就像齐泽克说的排泄物进入的洞口、就像黑客帝国里那个并不存在的勺子),是已经显示出来的缺席。

有了观看,世界在展现为我们所说的图像。理念的希腊动词就是“看”,但按照柏拉图的想法,抵达真实/理念是一个不断寻找“正确的看”的过程(因为柏拉图认为图像是假象/摹仿)。W.T.J.米歇尔认为:“作为理念的视觉和作为视觉的理念皆有其历史”。

- 文艺复兴之后,眼睛被界定为一种积极的力量(与近代视觉文化的兴起相关)。

- “眼睛-视觉”的霸权几乎可以与“现代性”画上等号,凡人的眼睛获得了一个观察世界的特定位置,这意味着人从上帝所创造的整体万物中脱颖而出,并且将作为整体造物的世界纳入视野,放置在眼前——一种“人文主义的”vision,即视觉-景象诞生了。

一个问题:为什么眼睛是看,当时的人们是如何知晓眼睛是看的工具?

作为彰显人主体性的透视法

绘画作品中画框框住了被“再现性图像”的理想看作的一个世界,这个世界是被透视法顶端的人眼认定的,也是不容置疑的。通过这样的透视法(观看-成像的机制),艺术家可以自由的、准确地把世界看作是图像(这里似乎可以连接上康德)。

- 所谓的“像”(likeness)在此时也就被显示出某种“相似性”之后的丰富意味,即画家的主体的对于客体的观看(一种“表述-设立”行为),标志着近代主体主义视觉制度的确立,透视法因此也成为了鲜活难测的世界得以客体化、成为图像的一个中介。

不过,在另一方面,我们实际的观看不像透视法那样机械、固定地观看,也不仅是单眼地观看,我们是用两只眼睛观看。透视法的单一视点既是世界的图像的一种成像机制,也是一种观者在视觉-心理之间进行自我调整的策略。

摄影成为一种另一种机械性的观看,成为视觉的中介,进而抵抗视觉的主体性主义;主体从观看其之外的客体,转变成可能作为被看的对象。

一般看来,照片的中介性(中立性)使得它具备一种真实性,这种真实性是“自动”的、“客观”的,它似乎在证明一个唯一的、普遍的、当下的实在世界的存在。

但实际上,摄影/照相机不过是将人眼替换为了光学的眼,它依旧按照着透视法的模式进行观看。甚至,它是对视觉的规定的重塑:我们通过取景器看到的画面不是自然的,而是受选择性的,要受到视角、焦距等等诸多的限制。此外,影像的真实性能够被轻易质疑,因为它太容易被操控/编排,以符合我们的喜好或是心理预期,某个影像的意义生成总是需要我们的记忆和预期介入进去。

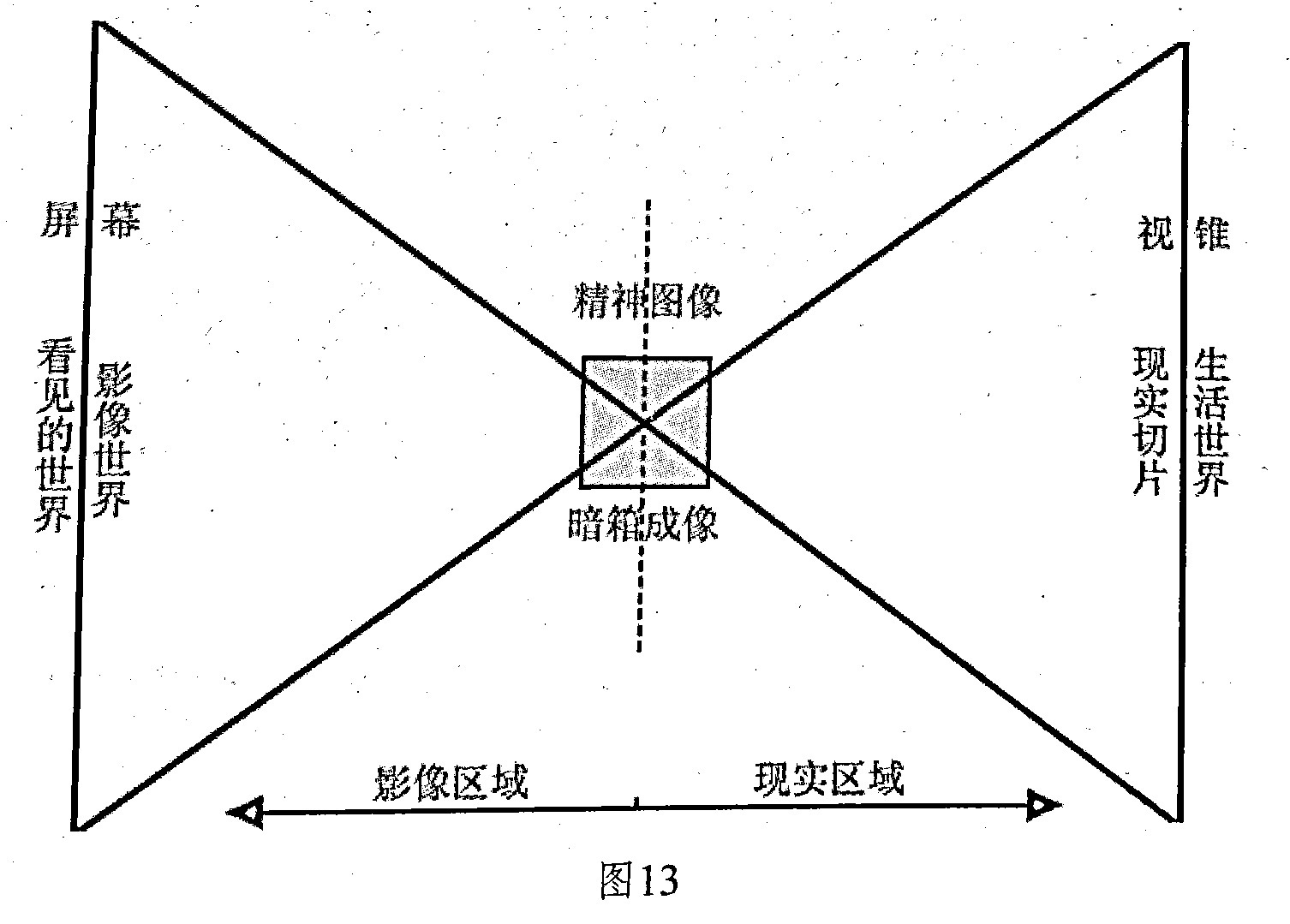

真实的合题:影像只能证明过去的真实性,甚至是构建真实自身

实际上,影像具有的曝光特性,在某种程度上将连贯的、绵延的”事-物”(海德格尔意义上的)变成了一系列局部、一个个瞬间,必须通过整合才得以发生并确立意义。镜头成像将我们的实现集中于一处,赋予我们一种局部的而非完整性的世界体验,在那里空间被切割了,时间断裂了。“那一瞬”在影像中具有决定性的作用,将直接记忆和期望两者绝妙地结合在一起。

- 在影像被拍下的“那一瞬”与我们观看影像的那个时刻之间,那个时刻的现实消失了,是影像自身承担着那个现实,影像占有了那个世界,将其封闭起来,变成影像自身的记忆,并因这记忆制造出一个新的凝望之客体(我们)。我们的记忆被影像阻隔,我们的记忆不能证实过去,只能通过影像中的图像去证实过去——这是本雅明意义上的“照片中那不容置疑的真实性指令”。影像在这意义上成为了世界内的一次现-象过程(becoming),它开始僭越现实,开始占有、控制被摄物、开始成为寻求真实的踪迹。

因此,在这样时间的意义上,现实被体验为一种“现实-影像”,而影像却因其自动性和中介性开启了一种新的显示性。通过时间的帮助与证明,影像开辟了一个不同于再现的、表象制度之外的真实领域,一个不同于以往的显示真的原则。

影像成为现实之后

桑塔格:“影像比任何人想象的都真实。”世界在我们面前的呈现方式被改变了,从我们作为主体去观察世界变成了我们通过影像这个媒介去认识世界,影像所谓的真实性也令我们燃起通过拍照确认/肯定现实的行动。同时,现实世界也在逐渐变得“影像化”和“图像化”,现实被看作是一个有待解码的影像。

观众只有通过对摄像机镜头的认同,才会衍生出对现实的认同——视觉认同转化为现实认同。摄像机预设了一个隐形的叙述者,观众通过它去经历故事,经验影像的现实/现实的影像。

洞穴与电影院

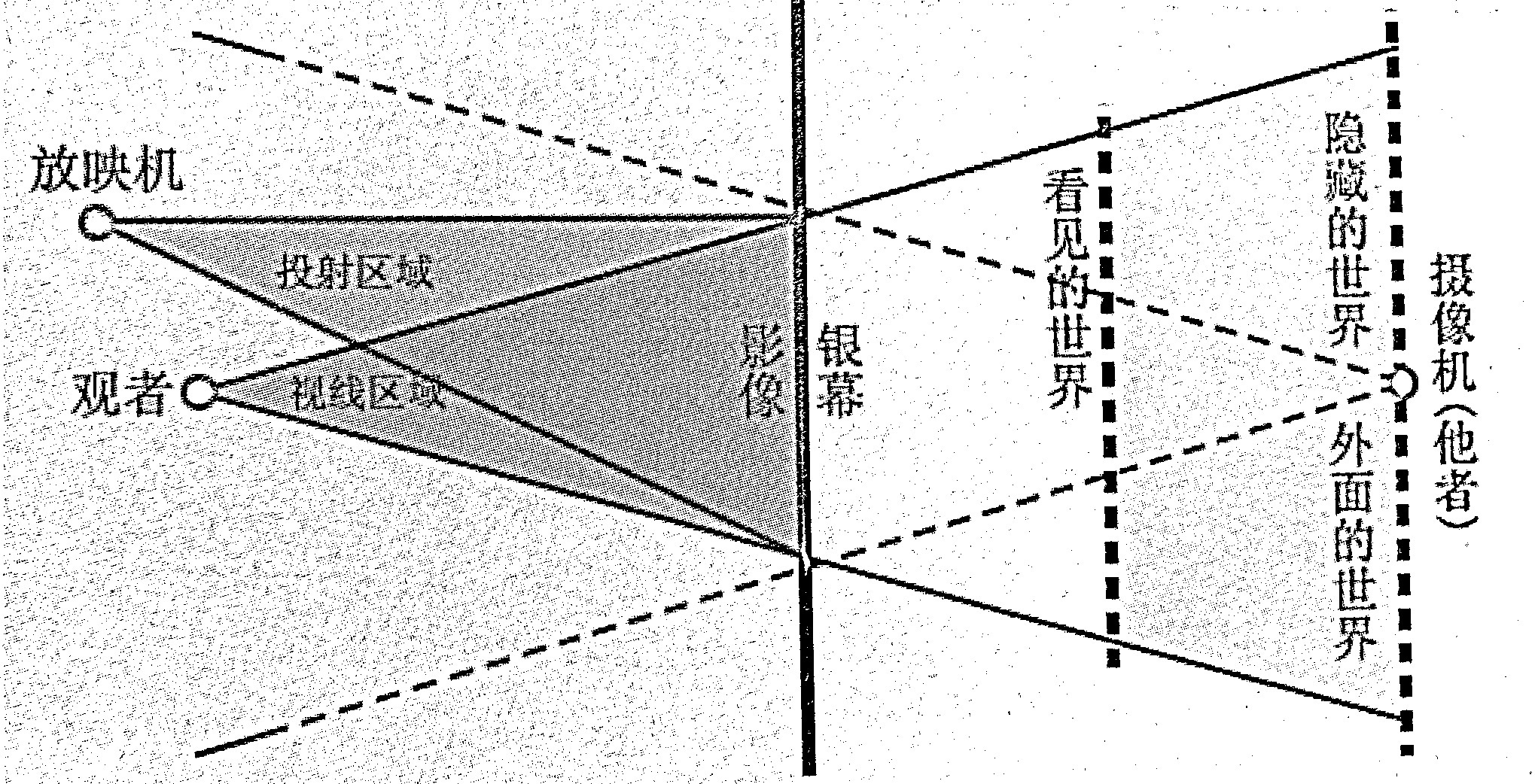

电影院中的空间、观众、投影机与银幕之间的关系恰恰都构成了柏拉图洞穴隐喻中的各个部分。

- 影院的黑暗空间作为洞穴空间;

- 影院的舒适座椅作为捆绑的绳子;

- 银幕的图像令观众的主体性暂时消失并在银幕上无限扩展,既作为银幕里世界(“现象”世界背后的实在世界)的结界也作为真实世界的遮盖;

- 电影的技术使得图像在银幕上复活,形成一个“世界影像”、电影院的黑暗环境与银幕上图像的巨大影像令现实在影院中隐退,我们被席卷进银幕中的世界;

- 影院外的现实世界又无时无刻在我们内心作为一种参照,影像只有在和外在的现实世界打交道时才会产生意义;

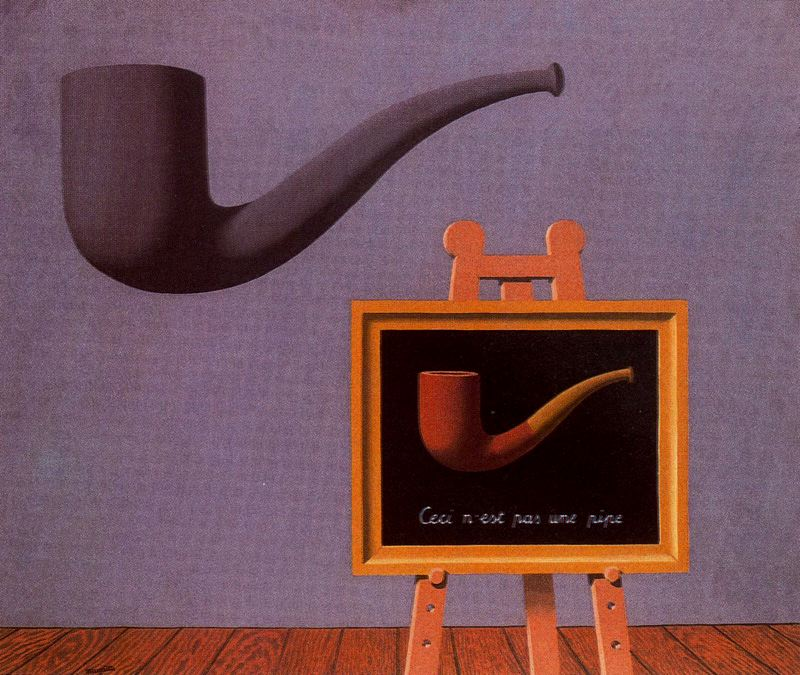

影像不再是作为“摹仿的摹仿”的艺术,而是拒绝相似性,作为“物”的“象”或者说是“物的替代品”,影像使得不在场者在场(representation)。洞穴里的囚徒们试图走出洞穴获得理念的艰辛在电影院中也相反过来——电影院作为外部世界的一种逃离,我们自觉地进入电影院这个甜蜜的洞穴里,资源地注视着银幕上那个双重反射的影像。当电影结束后,我们不知道我们是进入现实还是沉入梦幻。

真实在现实和影像之间进进出出

电影院的关键就在于它使我们同时拥有影像和现实的经验。在影院赋予的视觉结构中,我们是中介,是银幕上的现实和身边的现实在相互观看——银幕上的现实是被观看的现实,身边的现实是包围着我们的、我们所看不到的现实、银幕上的显示的世界是“看见的世界”和“看得见的世界”,也是“被观看的和用来观看的世界”,是世界的图像化。电影是我们所归属的世界的成像机制。摄影机在制造出可见可欲的影像之后变得不可见了。

- 柏格森:电影内存与机器(摄影机、放映机)的无法感知的运动或时间链接一个个影像的瞬间切片,而直接给出运动的影像,一种活动的切面。时间在这里成为了运动-影像合一的“绵延”。

- 真实进进出出的关键就在于摄影机。摄影机位于它的世界之外,而“我”也不不在这个世界之中。

- 摄影机通过它的观看将世界表象化,成为一个“‘我’看见的世界”,将它在拍摄现场的观看投射在我们面前的银幕上——电影院中的观看仿佛是在还原拍摄现场,并且把那拍摄-投射出的影像翻译为现实影像;

- 同时,摄影机记录的影像中没有我们的存在,但在影院的视觉机制里,电影是我们所渴望的景象,是从我们自身的生活的绵延中断裂开去的,因此是可以被完整把握的。

在影院中,外面的世界既是必须被排出的,同时又必须以内在的方式作为影像的参照。影像世界只有与外在的现实世界相互交叠之际才会产生意义。

镜子背后的他者

我们的主体性还存在吗?

全然主体性的观看似乎只是一个神话。一方面我们似乎只能把世界摆在自己面前将自己排除出世界才能观察世界,但另一方面自我(主体)又不可避免、无可奈何地处在世界之中。自我实际上不可避免地被中介化,这样才能消除近代以来心-物、内在-外在、主体-客体的对立——自我与世界相互建构着。

拉康:大他者

当我们在凝视其他人的时候,属于客体的凝视也在看着我们(如摄影机、监控、逻格斯、社会-符号秩序等)。这样的凝视似乎是一个来自不可及的实在者的目光,存在于现实之外、表象之后的黑暗区域,是遥不可及的远方,但又时刻窥伺在我们身旁——这样的凝视解释着我们所有的不可思议、驱动着所有的欲望和动力。

福柯:权力的眼睛

隐含的暴力制造出来的一种主体-位置,将人们指向某种普遍化的规训之地。

媒介:一出剧场

公共领域的发展促使了媒介社会的生成,观看的意识发生了根本性的变化——凝视的目光来自身边的“观-众”。这一方面是指媒介生产与制造内容,催促或强迫我们关注那生产出的“被看”之物,使我们成为“观看”者;另一方面又似乎存在着一种自愿的意味,我们自愿走进聚光灯下成为被看的对象(如直播),我们生产的内容也取决于我们之外的“观看”者。

看与被看呈现出一种互动关联。戏剧冲出舞台,走向生活的场域;甚至舞台和现实之间的关系被颠倒了。

真实究竟在哪里?

真之焦虑

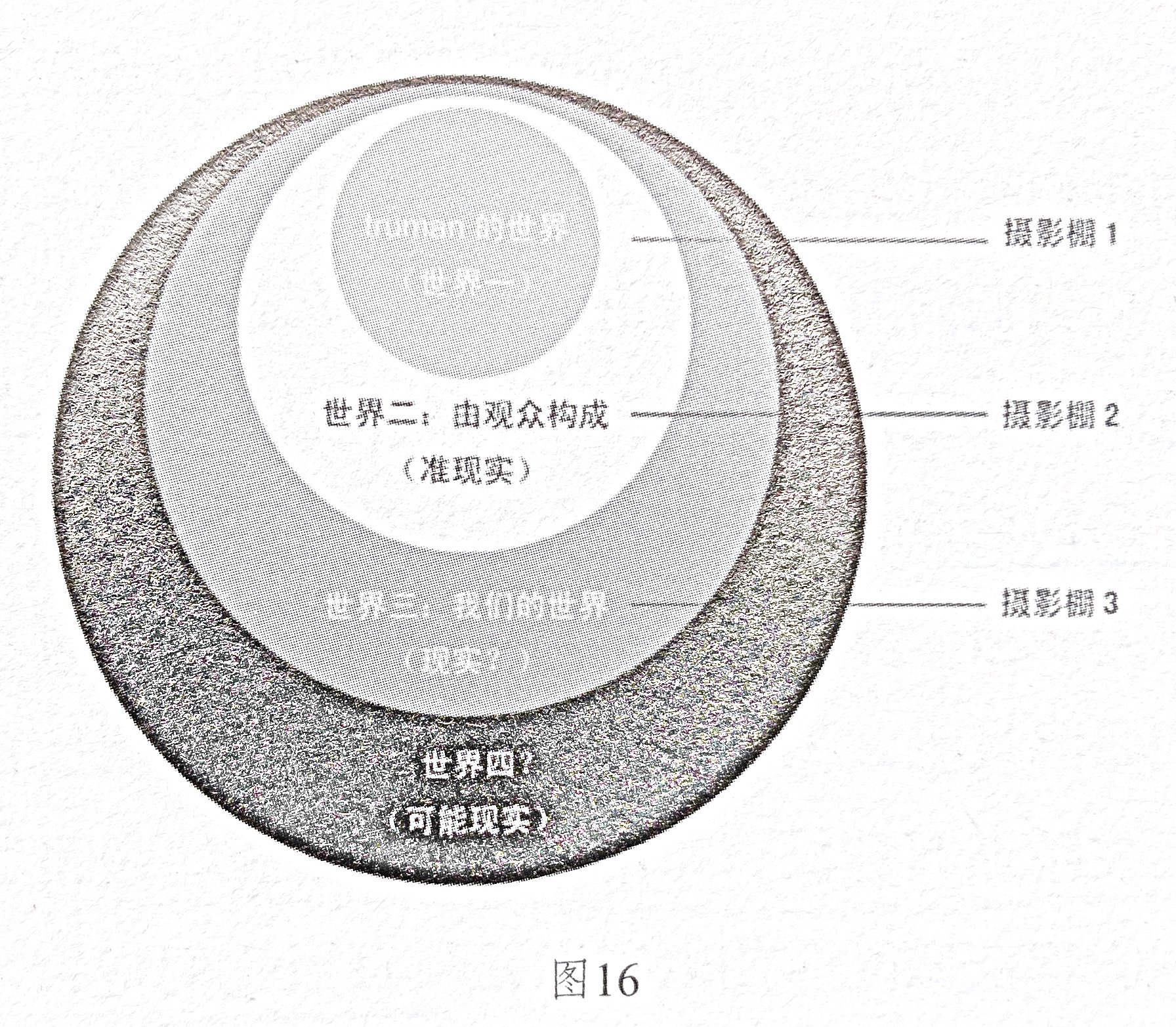

《楚门的世界》中的楚门在发现他的世界不过是一座岛上的巨大摄影棚时,也令我们担心是否我们生活的现实同样是一座摄影棚、是一座剧场——楚门的世界/《楚门的世界》的世界/我们的现实世界/我们之外的可能现实的世界;每一层都自我封闭为一个现实,既因层外世界而得以实现(成为现实),又因其成为非现实。

- 有趣的是,我们的现实世界相比于《楚门的世界》的世界不见得更高级,我们在现实世界中不断经历着重复、无聊、失望、散乱。甚至只有当我们将目光投向那完整的、结构的《楚门的世界》的世界(电影)中,我们才能感受到片刻的逃脱。

我们之外的可能现实的世界尽管并不实际存在,但可能将通过媒介的运作方式,将它的控制性/操作性/不可见性编织进我们的现实世界,彻底摧毁我们的现实世界的真实性。

媒介/景观建构真实

影像在成为现实的过程中,媒介更是使它进了一步。媒介早已超出了作为工具和中介的意义,它已经使现实(the reality)与真实(the true)以及所有的历史或政治之真(truth)变的不再可靠。媒介即是我们迷失之所,又是我们沉迷之地。

- 媒介已经超出麦克卢汉所谓的“媒介即讯息”,而成为了“媒介即现实”。剧场和现实的关系被颠倒,真实的根据已经不复存在——“撒谎者对自己都撒谎”。

现实已不再是不证自明之物,现实需要被观看才能得到佐证,看得见的才是真实的。现实不是我们栖居其中的容器,而是我们因我们而实现的东西。

现实成为景观,更根本的原因在于拉康指出的来自不可及的实在界的“大他者”的凝视,这使得现实成为遮蔽了“真相”的一层层表象。

在“虚拟现实”(元宇宙可以算吗?)的社会中,我们成为是“大他者”牵动的木偶,不具备作为主体的行动和意志,我们操纵的只是一系列的符号结构于对应,在符号系统的协调机制下,对符号系统作出的反应——“虚拟现实”将主体和它所生存的世界(cosmos)一起生产出来,即“虚拟现实”就是世界、就是现实。

符号系统成为建构真实的手段,安慰和调停我们对实在世界的不安感

人本质上不能承受无常的现实,所以在现实背后追加了一个真相、一个符号学拟制、一个施动者和责任人——一个“他者”。在海德格尔那里,这个责任人是“常人”;在拉康那里,是他者的他者,即大他者;在齐泽克那里,是实在(the real),使现实变得不完善/不一致的空洞。

- 重要的是,符号系统就是要通过宣称我们可以直接感知到的不一致背后,存在着另一个现实来隐藏实在背后的不一致性,符号系统成为了我们与实在隔绝的屏蔽。符号系统“并不是对实在的镜像式模拟,也不是存在于某种实在之外的虚拟现实,它本身就是扭曲了我们对现实的感知的实在(the real)”。

- 作为实在的符号系统不是重点,而是起点;一个诱发幻想的中介,一个现实的破绽,一个欲望的客体。

符号系统也可以是现实的对应物、是使得现实得以实现的操作机制、是表象和现实之间的一个中介,一个表征两者协调的中间人。我们依靠符号系统建立另一个想象的真实与区隔来维持我们生活的能动性,使我们避免落入空洞的实在中,甚至是自己欺骗自己(鲍德里亚)。

镜子另一边的的他者也是我们主体性的一部分

“形而上学原点”/“符号学拟制”

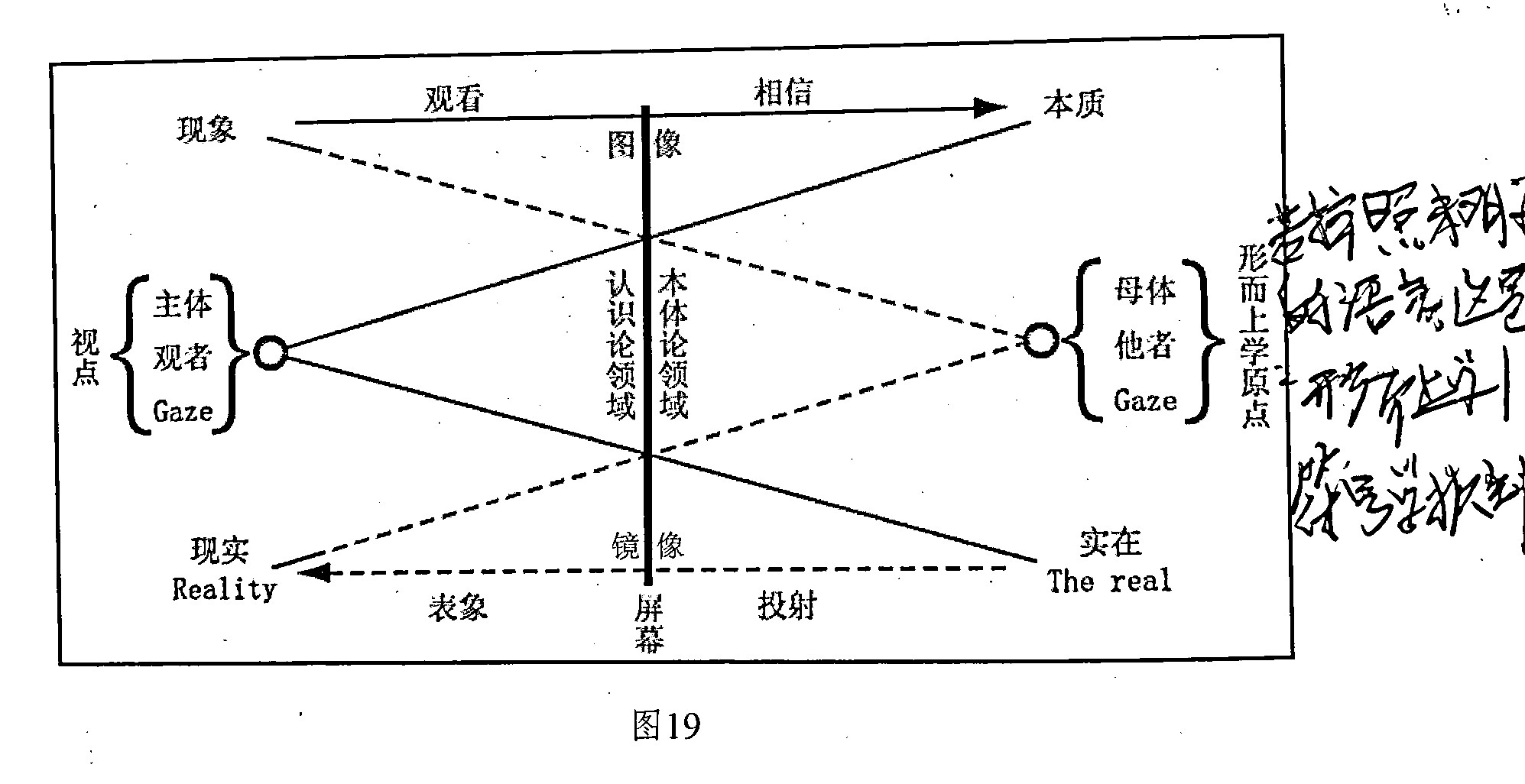

当我们站在现实世界的一端去观看镜子的另一端时,呈现在镜面上的(按照最简单的感受来说)是一种物理上的光线的反射/折射所产生的图像。但在哲学史/文化史上,镜子是一个如此重要的意向,作为一个破绽和窗口,可以从此串联、窥视到认识论和本体论这两大关于人的重大问题。

- 镜子的一边是现实世界,镜子的另一边则不是简单的假象或错觉,而是一个结构性的虚构实体,它可以是任何所谓逻格斯、理念、上帝、存在、自在之物、符号、权力、影像、媒介等等任何东西,它在向镜子的这一边张望,在凝视着我们。只是重要的在于它是建构的我们关于真实世界的表象性结构和描述。

- 当我们试图打碎镜子,企图走进镜子另一边的世界之时,按照康德的说法,我们会面临悖论。我们必须保持自己的内向性和有限性,因为若我们成为了那个形而上学原点,掌握了所有的所谓符号学拟制的方法时,我们的想象、幻觉将瞬间消失,向未知的行动将不再具有意义,实在、现实也将随之消失。只有在向未知和真相不断追寻、失败、反抗后,人才之为人,这也是人作为主体的意义所在。