产品内核定义

市场上类似的方法论,比如:

MVP(最小可行产品) 内测版本(Beta) 核心功能

产品内核:用户愿意选择你的最小解决方案。(“选择”包含使用+付费)

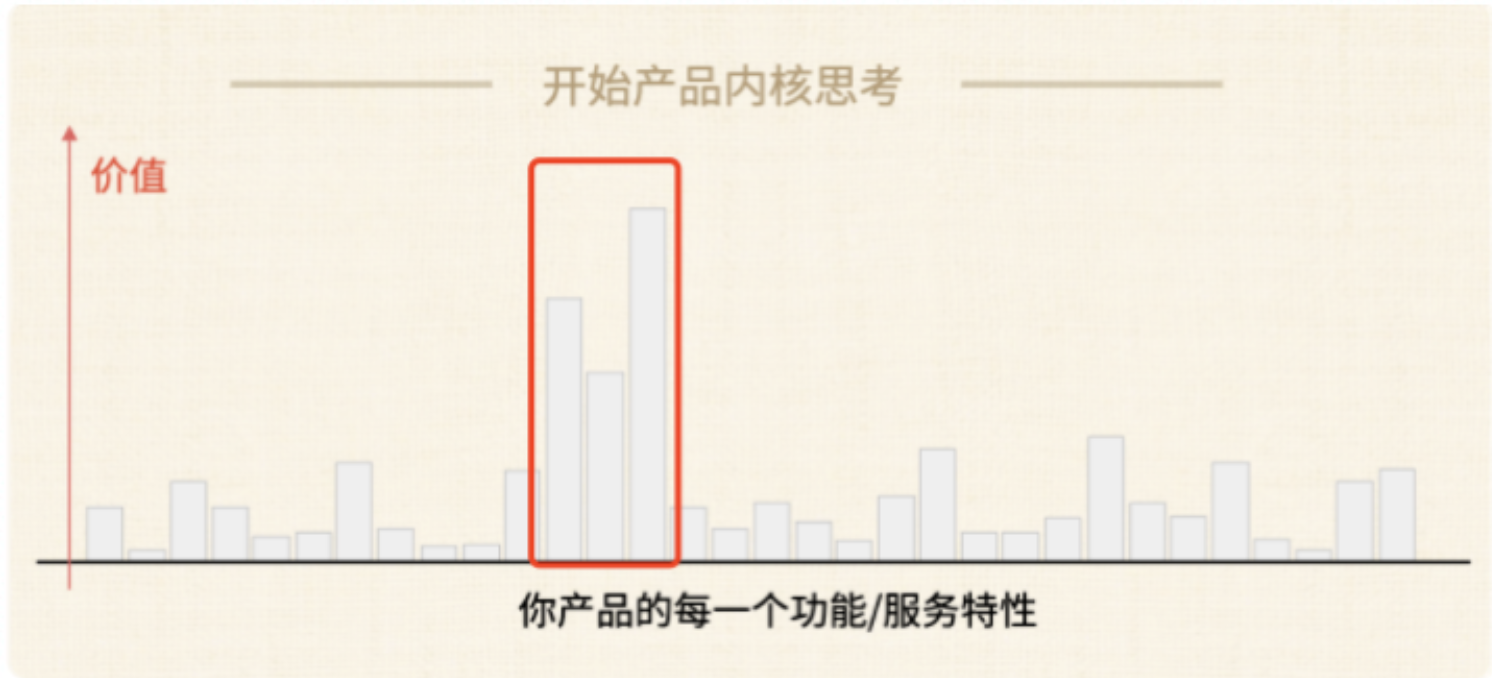

下图,任何一个产品都会有很多个可以做的功能、特性和模块,对于你的用户,价值有高有低;

产品内核,就是其中价值最高的最小集合部分,这是项目早期,最需要关注的部分;

产品能不能成立,核心就是持续思考最小集合,集合里三个特性:

- 少一个特性,产品不成立,很多用户就不买了不用了。

- 多一个特性,对产品营销不大,无法影响大局。

这个集合,就是你的产品内核。

MVP是做业务实验的工具,是帮助搞清业务认知,用来测试五步法任何一个环节。 MVP可以做很多轮,可以用来测试任何业务判断,就像是你盖房子的测量工具,可以测量高度温度湿度等。 产品内核是盖房子的地基和骨架,决定了你的房子能不能稳定,能不能安全立起来。

产品内核,产品内核对任何一个产品,都是唯一的,独特的,是产品最核心的价值。

第一个关键词:用户

不谈用户,何来的用户价值呢?

具体的目标用户到底是谁? 他们的使用场景到底是什么? 他们的问题和需求到底是什么?

第二个关键词:愿意选择你

用户愿意放弃原来的产品选择你,不是一点点优化就能撬动,你的产品要有足够强的提升才可以。

而且这个提升是综合体验,而不是某一两个优点。

你需要带入具体的决策场景,评估用户是不是愿意用?付费,是不是足够有差异化,用户才愿意放弃原来的方案,选择你。

综合体验,不是用你的优点反复揪着对手的缺点打。

课程工具头部选手小鹅通,功能完整,服务到位,而且因为收入高,带来更稳定的服务定性,这都是用户关心,且初创团队很难做到的。

用户选择你,是需要改变习惯的,所以替换成本是非常高的,需要足够强的产品才能击穿习惯。

所以提升1%、10%、30%可能都不够,需要一倍、三倍、甚至十倍的提升,用户才愿意迁移到你这里。

产品要尖锐

尖锐,就是击穿,就是强有力,就是你产品内核要足够强。

市场类似说法:

- 余军的用户体验公式:用户价值=(新体验-旧体验)-替换成本。

- 经典的颠覆式创新理论说:只有足够的创新,才有机会成功,小大小闹的优化是不行的。

- 我们的老师程浩在验证课上讲了三句话:极大提升效率,极大降低成本,极大提升用户体验。

- 还有很多人在喊:十倍创新,应该是每一个创业者要追求的。

你要有足够强的创新,足够强的差异化,才有机会击穿,让用户选择你。

第三个关键词:最小

做一个大而全的产品,不止慢还耽误时间,浪费成本,最要命的是,还无法获得用户是否使用的真正原因。

第四个关键词:解决方案

产品内核是服务特性的最小组合,功能只是实现服务特性的手段之一而已。

除此之外,还有运营手段、折扣、补贴、后台管理效率、品牌、话术等等,这些都是实现的手段。

举例:为了增加“让用户感觉安全”的服务特性,必须要做一个硬件安全锁的功能吗?当然不是,可以用海报+口号的方式,也可以找一个驻场服务人员,还可以营造一种安全专业,可以信赖的使用环境,这些都可以实现目标手段。

产品内核,就是用户愿意选择你的最小解决方案。

典型产品内核误判

典型误判1:没有找到强有力的产品内核

举例:

家里养宠物,懂宠物需求,发现国内没有一个宠物交流社区,于是做一个UGC社区,发宠物照片,推荐附近宠物服务。 导流到附近宠物医院,赚佣金。 准备做一个最小内测版本:宠物社区+O2O商家平台,早期团队有BD+内容运营团队,可以把这件事情跑起来。

用户为什么需要一个交流社区,朋友圈不行么?

找宠物医院导航和大众点评不行么?

这是典型的做了A不够疼,在做一个B也不够疼。两个不够长产品内核的东西,加在一起就能解决问题么?这个逻辑不通。

典型误判2:把单一特性当产品内核

举例:

想做一个女性安全版滴滴打车,专服务女性,这样成立么?

做一个低佣金版本的美团,用来打美团,这样成立么?

做一个金属壳版本的智能手机,超级防摔,这样成立么?

一个不够强的产品特性,往往无法支撑独立的项目产品。

市场已有一个成熟业务了,只是创新一个小特性,比如给滴滴增加女性安全保障,给微信增加名名片管理系统,做个小产品,赚点钱或许可以,如果想颠覆就不要奢望了。

典型误判3:把完整产品当产品内核

举例:洗头机,第一个版本就准备做17个功能,然后发布,融资的时候,讲的很清楚:因为担心判断错误,所以多做了一些功能,把产品做完美一些。

业务早期版本,产品内核要清晰,其他的要粗糙。

早期即便有资源,还是建议粗糙一点好,因为早期东西太多了,判断就模糊了,无法判断那个产品是产品内核的核心价值。

产品要糙要短平块,这也是精益创业的思想

业务早期,判断产品内核最重要,它是成败的关键。

典型误判4:把公司愿景当产品内核

举例:

装修SAAS从营销、进销存、合同管理、员工管理等八大板块。 准备做智能大数据中心、通过大数据提升行业效率。 供应链金融,这个行业需要真正的赋能者,通过数据的收集来做金融,成就商业模式。

这个就是最容易被理解的误判,把未来10年所想做的工作、愿景、使命当产品内核。

产品内核原则:不大不小刚刚好

做得过大:浪费资源,也不利于判断

做的过小:不够支撑一个独立的产品

做的小了,产品没有强内核,或者单一的特性不够。 做的大了,做了一个完整产品或者想立刻实现愿景,都不太聪明。

拿掉这一条,是不是用户就不买单了?#决定性

有了这一条,是不是帮助也不太大?#优化性

好的产品内核,都是短小精悍的,都是足够尖锐的,要反复地问这些问题,反复研究,反复地测试用户,形成思考结果,这就是团队对于产品最重要的洞察力。

动手评估产品内核质量

用什么判断

很多项目早期,都是依赖主管直觉,或者过往经验带来的手感。

常见的判断三个工具:直觉、逻辑、数据。

按照决策质量的可信度,可以大致排序:直觉<逻辑<数据。在决策时,减少主观直觉的比例,增加逻辑和数据分析,就能大幅度提升决策质量。

工具1:1位用户分析

最基础的判断工具,认真分析用户价值,用户逻辑分析,讲典型用户具象出来。

举例:

想做一个口袋工作站,有成熟的供应链硬件能力,想做6寸高性能口袋电脑,服务于移动出差人士,可以移动办公,使用cad,ps等专业软件。

具象用户,一个设计师,经常出差,不愿意忍受每天背个笔记本电脑,所以选择使用该产品,但是如果他需要使用该成品,是不是还需要背个键盘鼠标?甚至找地方链接显示器?甚至准备链接显示器的线。

这个场景明显不成立。

工具2:用户使用统计

可以测试用户使用数据。

比如今日头条早期,测试了12个产品,关注的最核心的指标,就是留存和使用时长。

再比如,在游戏设计领域中,产品内核就是“核心玩法”。

核心玩法对游戏成败占99%,但开发量之占整体20%-30%。 早期设计一个版本的游戏,灌进来用户,多少分钟内让用户爽1次,多少分钟让用户遇到困难。 观察用户的游戏数据,评估用户玩的爽不爽,能不能坚持玩。只要玩的爽,用户付费是大概率的。

核心玩法不成立,用户不爱玩,其他等级、关卡细节都没用,如果内核不够尖锐,游戏不成立,就应该及时转型或者放弃,根本不值得持续砸钱。

工具3:用户付费统计

举例某项目早期执行过程:

第一步,买了很多洗发水,自己亲手体验,去超市干了两周柜员,访谈用户,了解客户诉求。

第二步,找到行业专家,请教日化品牌产品设计,发现原来产品内核,其实就是产品的核心卖点。

对于洗发水就四个维度卖点组合:功效、成分、香味和背书。

第三步,根据四个维度,通过调研、问专家和内部讨论,整理一份卖点组合。

调研了这些词在淘宝热度数据,问了朋友,在电商想起页发布了一些假的产品介绍来测试不同卖点组合,看用户的下单和客服沟通数据,来分析转化率和进一步用户访谈。

最后结论:修复烫染,鱼子酱,香奈儿no.5香氛,知名高端品牌背书。

产品内核的思考和研究过程,可以大幅度提升解决方案的设计质量,可以用极少时间,快速提升用户对你产品的接受程度。

重新理解“产品内核”

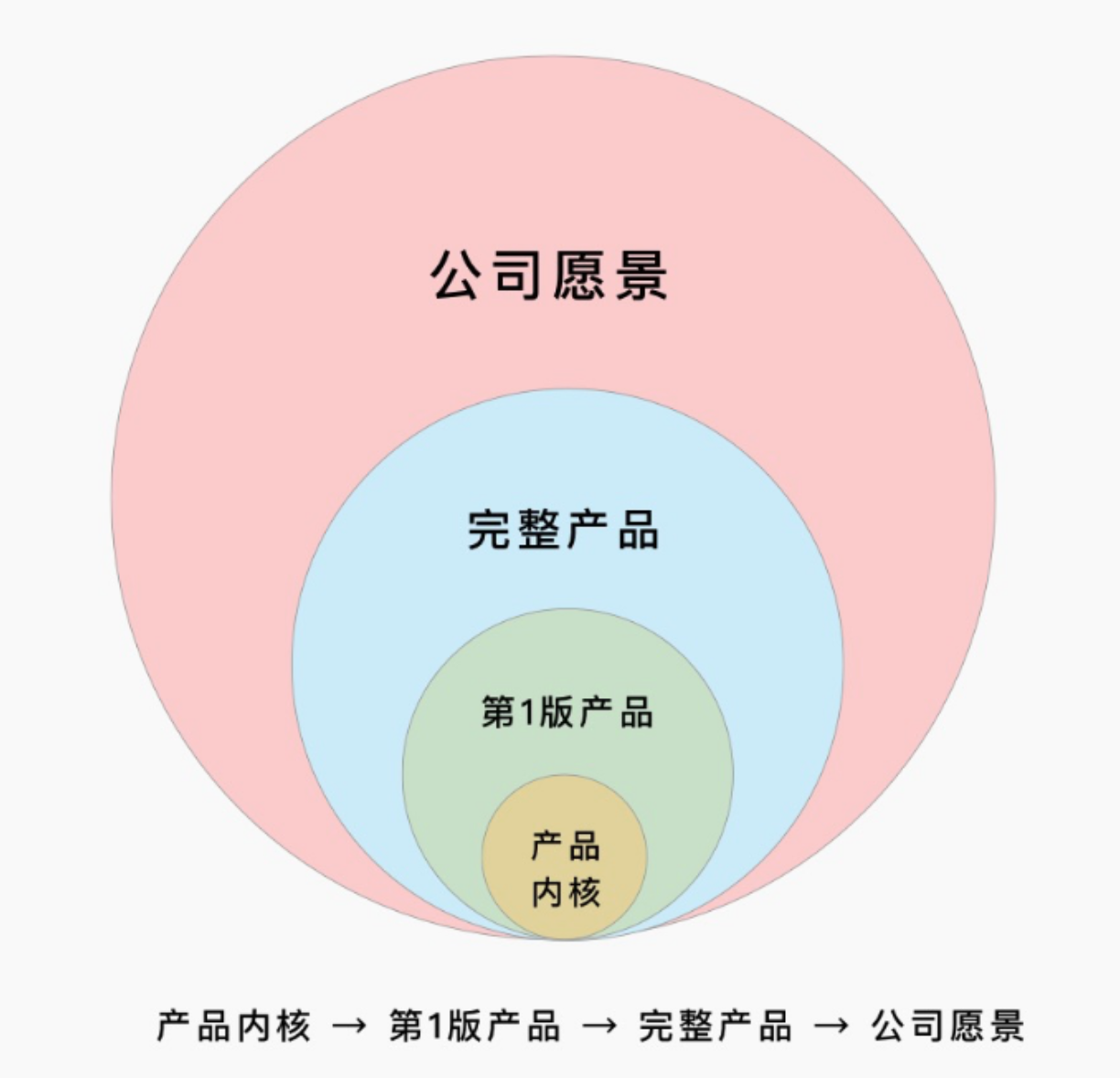

第一层:项目从0到1

五部分模型升级

- 从0到1:就是探索价值,找到一个立得住的产品内核。

- 从1-10:就是优化产品,提升效率,找到一个值得复制的单元模型。

- 从10-100:就是持续增长,持续复制模型,持续获得市场,构建你的竞争壁垒。

从0到1,这个1就是产品内核,对产品意义非凡: 这个1就是项目的定海神针,是你的方案内核; 找到一个强有力的产品内核,你就完成最难的从0到1; 它只要在那,产品就是稳定的,是不容易被推翻的; 如果没有这个1,后面在细化,再复制,也都站不住脚。

一个项目一定能找到强有力的产品内核么?

答案是NO,本身市场存在强有力产品内核就没那么多,比如小鹅通很成熟了,如果还是在微信生态,很难找到一个超越小鹅通的产品内核,如果没有颠覆性创新,没有市场巨大产品需求,多数行业是很难找到又大又强的产品内核。

所有伟大的需求和产品都一定会被用错误的方法和错误的时间点试过很多次。

产品内核一定需要自己创新吗?

答案是no,很多时候,如果创新性没那么强,或者市场已经有很多选手,可以容纳很多玩家,那么就直接去分析别人的产品内核,直接复制就行,比如很多线下连锁业态,消费品牌,甚至互联网领域,早期知乎、抖音他们都不是早期的创新者。

第二层:内核VS优化

产品内核要足够清晰,至于过程,能借鉴就借鉴,能抄就抄。

能不能尽早领先于同行?

一个产品有100个功能,但是决定他能不能坚挺地立在市场上,可能就3到5个核心功能和特性。 重点是,能不能领先于同行,找到并判断出这些核心特性,尽快实现出来?

持续思考你产品内核本质,能尽早界定出你的产品内核,做出一个尖锐的、有稀缺性的产品。

不要过早细化未经思考的产品内核。

如果产品没有经过思考和测试,没有认真思考过产品价值问题,就不要过早细化产品,过早考虑成本问题。

这个算内核,还是优化?

如果是内核,那就认真思考,好好测试; 如果是细节优化,那就先不管,放一放,影响不大。

第三层:逆向工程训练产品感知

通过拆解一个成熟业务,来训练从0到1的业务价值感知。

比如:拼多多,美团外卖,711便利店,石墨文档,macbook笔记本,这些产品已经优化到非常细了,站用户视角回答可以撬动大量用户选择的最小解决方案是什么?

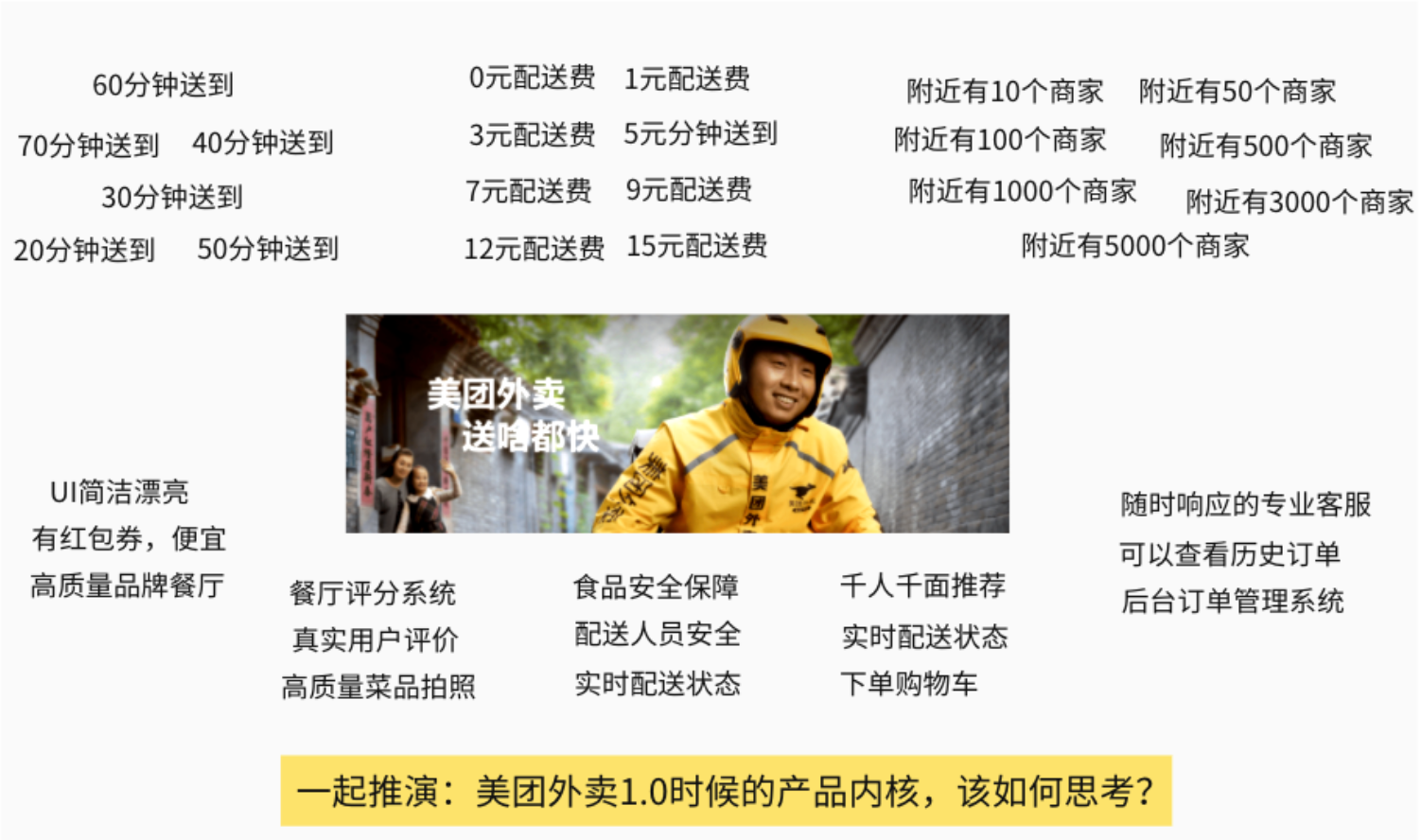

美团外卖,在2012年的产品内核是什么?

比如,50分钟送到就够了,超过1小时用户觉得久了不如出去吃,40分钟、30分钟、20分钟改善没那么大,属于优化,业务早期要把精力放在产品内核的构建上,而不是持续优化某一个价值点。

早期美团外卖产品内核四个部分:

线上下单,食品安全性需要保障 配送时间在50分钟内 配送费在7元内 附近有50个商家

这就是站在用户视角,思考内核方式:

做到这几条,基本很多用户就愿意在美团订外卖;剩下都是优化,不是决定性的。而缺少其中一条,用户都会顾虑很大,不如去附近餐厅吃。

拿掉这一条,是不是用户就不买单了?#决定性

有了这一条,是不是帮助也不太大?#优化性