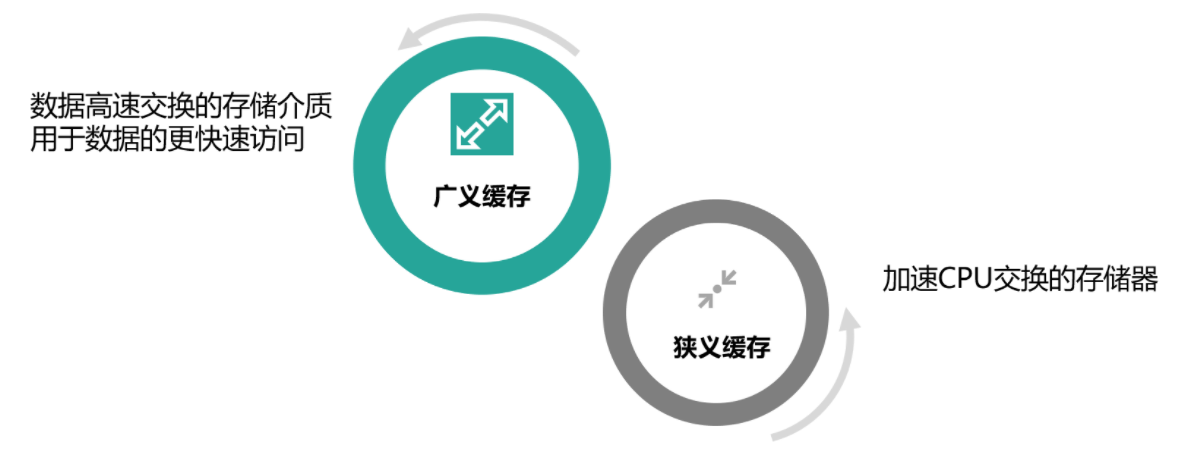

缓存的定义

- 缓存最初的含义,是指用于加速 CPU 数据交换的 RAM,即随机存取存储器,通常这种存储器使用更昂贵但快速的静态 RAM(SRAM)技术,用以对 DRAM进 行加速。这是一个狭义缓存的定义。

- 而广义缓存的定义则更宽泛,任何可以用于数据高速交换的存储介质都是缓存,可以是硬件也可以是软件。

- 缓存存在的意义就是通过开辟一个新的数据交换缓冲区,来解决原始数据获取代价太大的问题,让数据得到更快的访问。

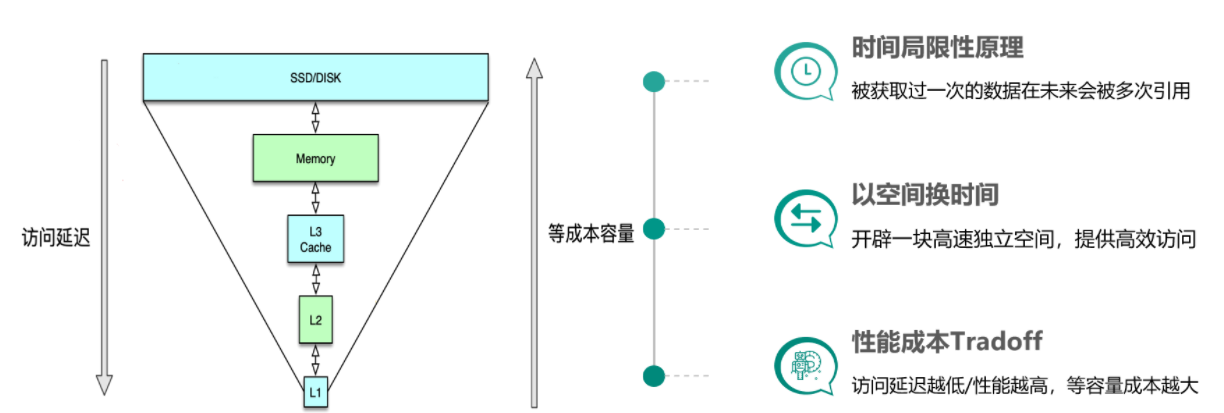

缓存的基本思想

缓存构建的基本思想是利用时间局限性原理,通过空间换时间来达到加速数据获取的目的,同时由于缓存空间的成本较高,在实际设计架构中还要考虑访问延迟和成本的权衡问题。这里面有 3 个关键点。

- 一是时间局限性原理,即被获取过一次的数据在未来会被多次引用,比如一条微博被一个人感兴趣并阅读后,它大概率还会被更多人阅读。

- 二是以空间换时间,因为原始数据获取太慢,所以我们开辟一块高速独立空间,提供高效访问,来达到数据获取加速的目的。

三是性能成本 Tradeoff,构建系统时希望系统的访问性能越高越好,访问延迟越低小越好。但维持相同数据规模的存储及访问,性能越高延迟越小,成本也会越高,所以在系统架构设计时,你需要在系统性能和开发运行成本之间做取舍。比如左边这张图,相同成本的容量,SSD 硬盘容量会比内存大 10~30 倍以上,但读写延迟却高 50~100 倍。

缓存的优势

提升访问性能

- 降低网络拥堵

- 减轻服务负载

- 增强可扩展性

缓存的代价

首先,服务系统中引入缓存,会增加系统的复杂度。

其次,由于缓存相比原始 DB 存储的成本更高,所以系统部署及运行的费用也会更高。

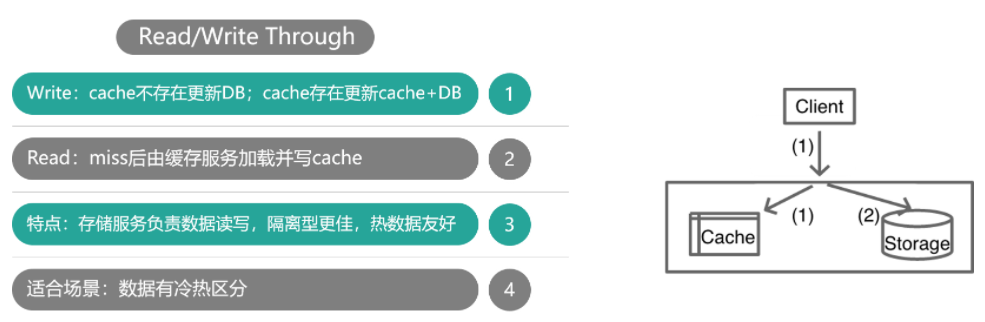

最后,由于一份数据同时存在缓存和 DB 中,甚至缓存内部也会有多个数据副本,多份数据就会存在一致性问题,同时缓存体系本身也会存在可用性问题和分区的问题。缓存的读写模式及分类

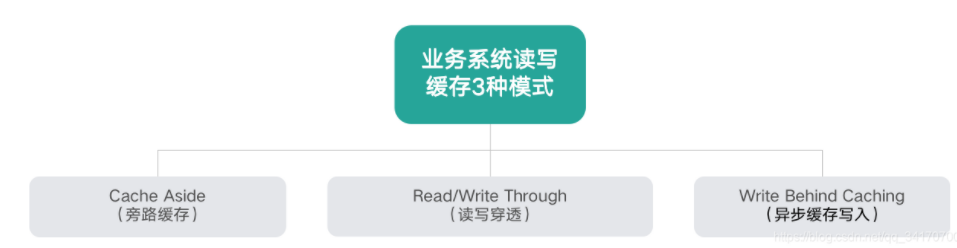

- 缓存是高并发场景下提高热点数据访问性能的一个有效手段,在开发项目时会经常使用到。缓存的类型分为:本地缓存、分布式缓存和多级缓存。

- 本地缓存就是在进程的内存中进行缓存,比如我们的 JVM 堆中,可以用 LRUMap 来实现,也可以使用 Ehcache 这样的工具来实现。本地缓存是内存访问,没有远程交互开销,性能最好,但是受限于单机容量,一般缓存较小且无法扩展。

- 分布式缓存可以很好得解决这个问题。分布式缓存一般都具有良好的水平扩展能力,对较大数据量的场景也能应付自如。缺点就是需要进行远程请求,性能不如本地缓存。

为了平衡这种情况,实际业务中一般采用多级缓存,本地缓存只保存访问频率最高的部分热点数据,其他的热点数据放在分布式缓存中。

缓存分类 | 按宿主层次分类

按宿主层次分类的话,缓存一般可以分为本地 Cache、进程间 Cache 和远程 Cache。

本地 Cache 是指业务进程内的缓存,这类缓存由于在业务系统进程内,所以读写性能超高且无任何网络开销,但不足是会随着业务系统重启而丢失。

- 进程间 Cache 是本机独立运行的缓存,这类缓存读写性能较高,不会随着业务系统重启丢数据,并且可以大幅减少网络开销,但不足是业务系统和缓存都在相同宿主机,运维复杂,且存在资源竞争。

- 远程 Cache 是指跨机器部署的缓存,这类缓存因为独立设备部署,容量大且易扩展,在互联网企业使用最广泛。不过远程缓存需要跨机访问,在高读写压力下,带宽容易成为瓶颈。

- 本地 Cache 的缓存组件有 Ehcache、Guava Cache 等,开发者自己也可以用 Map、Set 等轻松构建一个自己专用的本地 Cache。进程间 Cache 和远程 Cache 的缓存组件相同,只是部署位置的差异罢了,这类缓存组件有 Memcached、Redis、Pika 等。

缓存分类 | 按存储介质分类

内存型缓存将数据存储在内存,读写性能很高,但缓存系统重启或 Crash 后,内存数据会丢失。

持久化型缓存将数据存储到 SSD/Fusion-IO 硬盘中,相同成本下,这种缓存的容量会比内存型缓存大 1 个数量级以上,而且数据会持久化落地,重启不丢失,但读写性能相对低 1~2 个数量级。Memcached 是典型的内存型缓存,而 Pika 以及其他基于 RocksDB 开发的缓存组件等则属于持久化型缓存。缓存设计

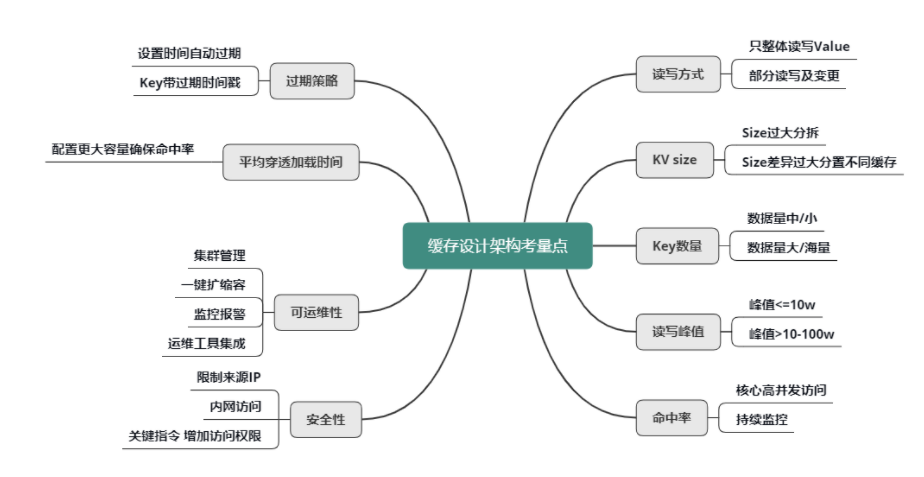

读写方式

首先是 value 的读写方式。

是全部整体读写,还是只部分读写及变更?是否需要内部计算?比如,用户粉丝数,很多普通用户的粉丝有几千到几万,而大 V 的粉丝更是高达几千万甚至过亿,因此,获取粉丝列表肯定不能采用整体读写的方式,只能部分获取。另外在判断某用户是否关注了另外一个用户时,也不需要拉取该用户的全部关注列表,直接在关注列表上进行检查判断,然后返回 True/False 或 0/1 的方式更为高效。

KV size

然后是不同业务数据缓存 KV 的 size。

如果单个业务的 KV size 过大,需要分拆成多个 KV 来缓存。但是,不同缓存数据的 KV size 如果差异过大,也不能缓存在一起,避免缓存效率的低下和相互影响。

key 的数量

key 的数量也是一个重要考虑因素。

如果 key 数量不大,可以在缓存中存下全量数据,把缓存当 DB 存储来用,如果缓存读取 miss,则表明数据不存在,根本不需要再去 DB 查询。

如果数据量巨大,则在缓存中尽可能只保留频繁访问的热数据,对于冷数据直接访问 DB。

读写峰值

另外,对缓存数据的读写峰值,如果小于10万 级别,简单分拆到独立 Cache 池即可。而一旦数据的读写峰值超过 10万 甚至到达 100万 级的QPS,则需要对 Cache 进行分层处理,可以同时使用 Local-Cache 配合远程 cache,甚至远程缓存内部继续分层叠加分池进行处理。微博业务中,大多数核心业务的 Memcached 访问都采用的这种处理方式。

命中率

缓存的命中率对整个服务体系的性能影响甚大。

对于核心高并发访问的业务,需要预留足够的容量,确保核心业务缓存维持较高的命中率。

比如微博中的 Feed Vector Cache,常年的命中率高达 99.5% 以上。为了持续保持缓存的命中率,缓存体系需要持续监控,及时进行故障处理或故障转移。同时在部分缓存节点异常、命中率下降时,故障转移方案,需要考虑是采用一致性 Hash 分布的访问漂移策略,还是采用数据多层备份策略。

过期策略

可以设置较短的过期时间,让冷 key 自动过期;

也可以让 key 带上时间戳,同时设置较长的过期时间,比如很多业务系统内部有这样一些 key:key_20190801。

淘汰策略

不管是本地缓存还是分布式缓存,为了保证较高性能,都是使用内存来保存数据,由于成本和内存限制,当存储的数据超过缓存容量时,需要对缓存的数据进行剔除。一般的剔除策略有 FIFO 淘汰最早数据、LRU 剔除最近最少使用、和 LFU 剔除最近使用频率最低的数据几种策略。

平均缓存穿透加载时间

平均缓存穿透加载时间在某些业务场景下也很重要,对于一些缓存穿透后,加载时间特别长或者需要复杂计算的数据,而且访问量还比较大的业务数据,要配置更多容量,维持更高的命中率,从而减少穿透到 DB 的概率,来确保整个系统的访问性能。

缓存可运维性

对于缓存的可运维性考虑,则需要考虑缓存体系的集群管理,如何进行一键扩缩容,如何进行缓存组件的升级和变更,如何快速发现并定位问题,如何持续监控报警,最好有一个完善的运维平台,将各种运维工具进行集成。

缓存安全性

对于缓存的安全性考虑,一方面可以限制来源 IP,只允许内网访问,同时对于一些关键性指令,需要增加访问权限,避免被攻击或误操作时,导致重大后果。

考察点

对缓存特性的理解,对 MC、Redis 的特点和使用方式的掌握。

要知道缓存的使用场景,不同类型缓存的使用方式,例如:

对 DB 热点数据进行缓存减少 DB 压力;对依赖的服务进行缓存,提高并发性能;

单纯 K-V 缓存的场景可以使用 MC,而需要缓存 list、set 等特殊数据格式,可以使用 Redis;

需要缓存一个用户最近播放视频的列表可以使用 Redis 的 list 来保存、需要计算排行榜数据时,可以使用 Redis 的 zset 结构来保存。

要了解 MC 和 Redis 的常用命令,例如原子增减、对不同数据结构进行操作的命令等。

了解 MC 和 Redis 在内存中的存储结构,这对评估使用容量会很有帮助。

了解 MC 和 Redis 的数据失效方式和剔除策略,比如主动触发的定期剔除和被动触发延期剔除

要理解 Redis 的持久化、主从同步与 Cluster 部署的原理,比如 RDB 和 AOF 的实现方式与区别。

加分项

第一,是要结合实际应用场景来介绍缓存的使用。例如调用后端服务接口获取信息时,可以使用本地+远程的多级缓存;对于动态排行榜类的场景可以考虑通过 Redis 的 sorted set 来实现等等。

第二,最好你有过分布式缓存设计和使用经验,例如项目中在什么场景使用过 Redis,使用了什么数据结构,解决哪类的问题;使用 MC 时根据预估值大小调整 McSlab 分配参数等等。

第三,最好可以了解缓存使用中可能产生的问题。比如 Redis 是单线程处理请求,应尽量避免耗时较高的单个请求任务,防止相互影响;Redis 服务应避免和其他 CPU 密集型的进程部署在同一机器;或者禁用 Swap 内存交换,防止 Redis 的缓存数据交换到硬盘上,影响性能。再比如前面提到的 MC 钙化问题等等。

第四,要了解 Redis 的典型应用场景,例如,使用 Redis 来实现分布式锁;使用 Bitmap 来实现 BloomFilter,使用 HyperLogLog 来进行 UV 统计等等。

最后,知道 Redis4.0、5.0 中的新特性,例如支持多播的可持久化消息队列 Stream;通过 Module 系统来进行定制功能扩展等等。

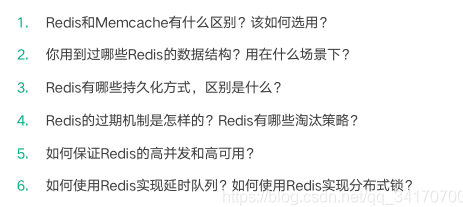

真题汇总

第 1~4 题前面都有提到,不再赘述。

第 5 题,可以从主从读写分离、多从库、多端口实例,以及 Cluster 集群部署来支持水平扩展等几方面回答,高可用可以回答用 Sentinel 来保证主挂掉时重新选主并完成从库变更。

第 6 题,可以使用 Redis 的 sorted set 来实现延时队列,使用时间戳做 Score,消费方使用 zrangbyscore 来获取指定延迟时间之前的数据。

简单场景下分布式锁可以使用 setnx 实现,使用 setnx 设置 key,如果返回 1 表示设置成功,即获取锁成功,如果返回 0 则获取锁失败。setnx 需要同时使用 px 参数设置超时时间,防止获取锁的实例宕机后产生死锁。

严格场景下,可以考虑使用 RedLock 方案。但是实现比较复杂。