01 当需求来了

我们通常喜欢把已经付费的企业称为我们的客户,比如苏泊尔、诺瓦云、小特科技这样的企业。

对于客户,通常有足够多、足够深入并具体的业务场景来支撑他们的需求,所以作为产品经理的我会非常喜欢这类需求。

在黑帕云的需求反馈流程中,客户成功同事是客户的接头人。

是的,我们每位客户都有一位他充分信任的客户成功经理(Customer Success Manager,简称 CSM),当客户遇到了任何难题时,CSM 同学会非常周到地解决他的问题,无论是将业务数字化的过程还是对功能的疑惑。

当然,我们的产品也不是十分完美能覆盖客户想要的任何能力。遇到这样的情况时,我们的 CSM 会尽量给产品经理提供更多的上下文业务信息,以便于节省我们之间的沟通成本。经过几次简单的引导,CSM 已经完全可以称为一个优秀的用户访谈研究员了。

我们一般需要这些信息来帮助自己做采纳决策和功能设计:

- 身份信息:客户在企业中的角色、业务中的角色

- 业务信息:客户在什么业务场景下有这样的需求

- 目的信息:客户想要这样的能力来做什么,或者说我们提供这样的能力能帮助他怎么样

02 要采纳这个需求吗?

收集到以上信息之后,产品经理会首先辨别这个需求有没有目前的解决方法,如果有则告知客户可以利用其他方式来达到他的目的。如果没有,那就需要考虑需求的价值,我个人会从以下三个方面进行思考。

🔹协作效率

黑帕云是一个帮助企业信息化、数字化的工具,所以使命必然是要为企业提供效率,以此在一定程度上实现增收降本。

所以一切能力都是为了提升用户使用的效率。

在下结论之前,我们首先要做的就是理解客户和业务。

如果在业务中,客户提的需求只是代表他自己的一个使用习惯的期望,那么这个需求 90% 的概率将会被我判断为“真不幸,你要被拒绝了”,剩下 10% 的概率是如果有这个功能,多数人的使用效率会大大提升。

“真不幸,你要被拒绝了”这类需求有这样一个共同点:出发点非常私人化,并且场景和我们想要提供的服务不那么匹配。

比如在前阵子,我们收到了这样的需求反馈:“我的工作电脑经常被其他人使用,我希望我可以为我的几个黑帕云的应用分别设置独立的密码,防止那些机密信息被别人看到。”

据大众所知,现在已经很少有一台工作电脑让多个人使用的情况了。如果有,那可能是公共的一些设备,比如图书馆的查书系统、医院的打印报告系统、商场的帮助系统。而这些,并不是我们要服务的客户。

至少在现在完善企业核心业务场景的这个阶段,我们不会采纳这样的需求。

不过或许有天我们发现,工作电脑被借用的情况非常普遍,非常有必要像有道云笔记那样给文档上锁的时候,再来回头看看这个需求吧。

如你所想,「拒绝」和「采纳」只是相对的。有些结果只是当下阶段的决策,“当下阶段”有时候会久一点,有时候也可能只维持了三个月。

剩下 10% 的符合多数人的使用习惯的情况,可以举这个例子来解释:

“在表格中,我想要在指定位置插入一条数据。”

这条需求来自一个刚注册的用户,他甚至还没有付费就向我们反馈了一些使用上的需求,但我们毫不犹豫采纳了。

毫无疑问,这是使用 Excel 的习惯。当他在黑帕云中看到熟悉的表格时候,他想要做一些和 Excel 操作一样的事情,比如上述的“指定位置插入数据”。

当他笃定地认为我们一定提供了这样的能力,并且自信地选中一个单元格点击了右键,他看到的结果让他傻眼了。我猜他内心 OS 一定是“WTF??你们是来搞笑的吗??”

虽然在一个正经的数据管理系统中,不太可能让你点击一条订单或者一个销售线索,然后右键就有“向上添加一条订单/向下填写一条订单”的操作选项。

采纳的原因就不多赘述了,毕竟大家都会这么干。不然你以为设计师们从 Sketch 为什么那么容易替换成 Figma?

🔹需求的普适性

在此之前,我们先要共识一下产品的定位,然后再谈需求普适性。因为如果这个需求不符合产品定位,那就完全陷入了伪命题的陷阱中了。

黑帕云的定位从来都是是企业级的数据协作工具。

想传递给用户的是“像Excel一样熟悉,又像数据库一样强大”的感受,所以指导我们做产品的方针一直都是给用户提供无缝切换 Excel 的体验,又强如数据库一样的业务系统。

我们会格外注意企业的业务场景,比如会严格把控企业对数据完整性的要求,通过字段类型、必填、格式校验、数值校验来保证填写规范。

当一位企业客户提出:“我是一个财务,我要管理发票的回款。在填写回款明细的时候,我希望“回款日期”不能超过今天。”这样的需求的时候,我们毫不犹豫地说:“Yes! I DO! 🌹”

确定了是否符合产品定位后,我们需要辨别这个客户的场景是有独特的业务属性吗?

在了解客户的业务之后,我就开始了疯狂找场景的阶段。搜索自己的记忆或者在 CSM 维护的需求反馈表中找出其他客户有没有遇到同样的困扰。

一个具备「普适性」的功能,我能找出 100 个这么能打的场景:

- 某旅游团只允许 18 岁-65 岁的用户下订单,所以出生日期需要早于 2003-01-01,晚于 1956-12-31 年

- 某博物馆门票预定只能购买第二天门票

- 酒店预定只能预定最近 7 天(不含今天)的入住订单

- ……

这些无需多言的场景,也都在后面成为支撑我做功能设计的论据。

不过一定要注意,辨别场景的真伪。比如说你发散思维头脑风暴了“万一用户可能想要这样的能力:填写博物馆门票订单时,管理员可以填写今天的日期,但是普通申请人不能填写今天的日期。(因为管理员想走后门给亲戚便利)”——但是实际上没有人想这么干😅。

🔹实现成本

做产品也是做生意,成本是一个重要的决策因素。

这就要求我们有一点点技术感知或者足够的程序员友好度。在分析完用户真的想要啥之后,在具体功能设计方案前,大概判断一下要实现这个需求有哪些方案。接着用你的方式评估方案成本,看看方案们会花费多少人力。

03 优先级的决策没那么容易

即便是已经决定“采纳”客户的需求了,那总要有个先后顺序吧。

计划,是大家通用的做法。我们每半年做一次“战略性”计划,每季度做一次“指导性”计划,每个 Release 做一次详细的“发布”计划。

战略性计划最难,它不是随便由产品经理们决定的。我们需要紧贴 CEO 对产品的规划,市场对产品的反馈,甚至销售对产品的建议。

举个不那么敏感的例子:黑帕云移动端在 2021 年下半年的战略计划是「为存量用户提供移动场景的使用」。

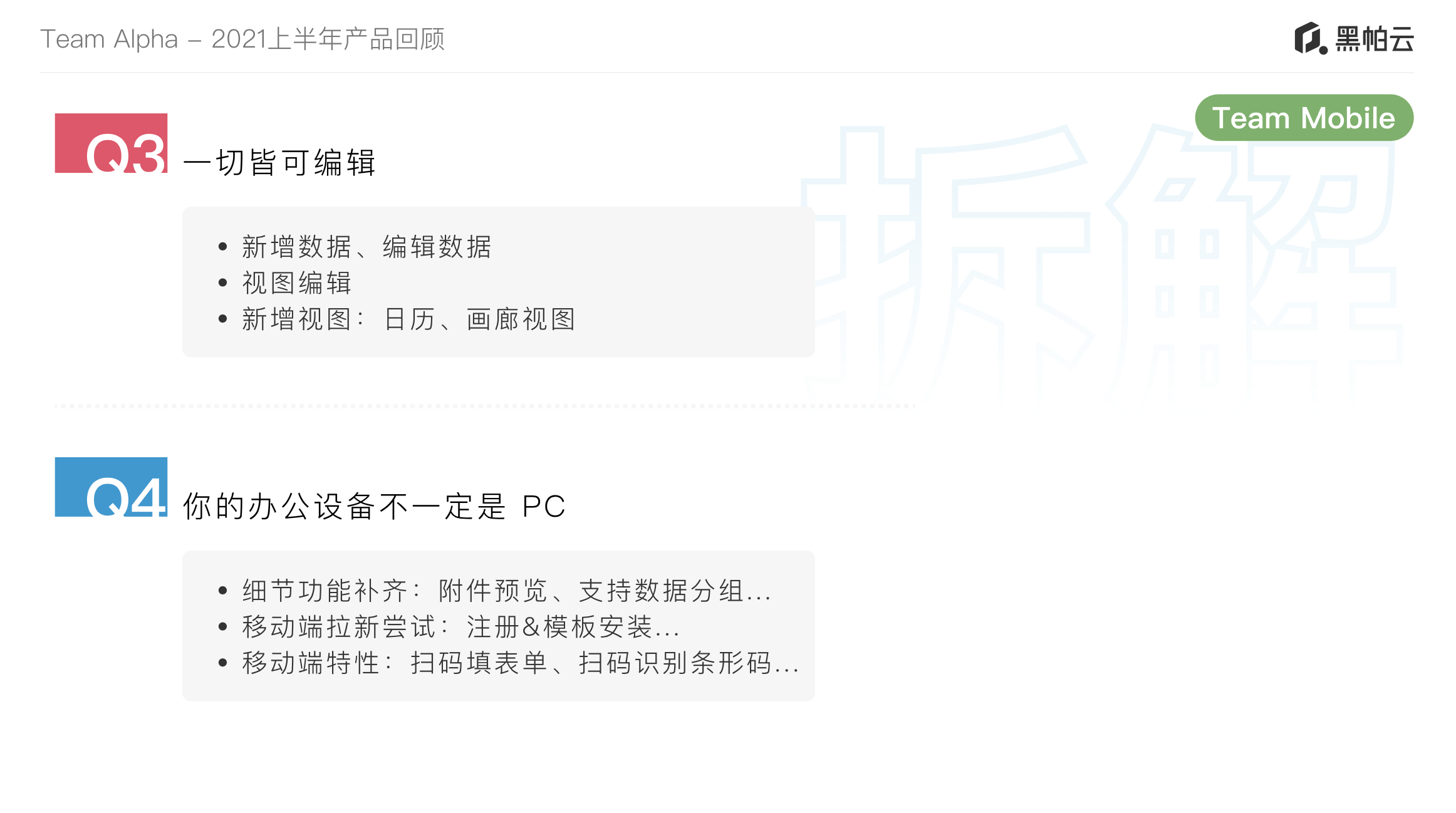

所以一切发布都是围绕“现在的用户”,基于此,我们的手段是以下两招:

拆解到季度计划中,会包括大概的季度主题。

有了这样的“指导性”计划后,所有的优先级就可以找到理由了。

不过这些计划不一定都会落实,因为总会有一些突发状况。比如销售的压力,请参考下一章「小成本和大价值」。

04 小成本和大价值

如果有一天,销售同事或者客户成功同事跑来找你说,做了这个功能我们将获得一个多少钱的合同,你会怎么考虑?

作为一个产品型公司,我们的初心是缩短企业信息化建设的进程,让每个企业都能用上数字化工具,好用、解决问题、为用户提供价值才是我们关注的重点。我们绝对、当然不能被销售左右产品发布计划。

人人都想当站着挣钱的姜文。但是一个合同金额不菲的签单诱惑就在眼前,并且这个功能投入的研发成本只有半周时间;如果只是这个客户的需求只是加速了原本事情的发生呢?——他没有破坏产品的计划,只是这个事本来在年底发生,但是九月份被提出了。你还那么想吗?

05 写在最后

每个公司都有自己对用户需求的响应方式,本文无任何引导倾向和是非判断。并且以上方式仅代表笔者个人,无关公司立场。

😉希望仅对广大读者一些参考和思考。

写在最最后

如果你觉得这篇文章语气措辞有点奇怪,这一定是我最近看《欲望都市》看多了的原因。

欢迎和交流吐槽 Big 这个渣男和没啥界限的女主 Carrie。看到第四季 Carrie 邀请 Big 来她和 Aidan 过周末的乡下小屋那段,代入 Aidan 我直接是气疯了🙂。

我的联系方式见关于我。