烫瓜

设计的发展和认识论有千丝万缕的联系,在设计发展史中就广泛地吸收了三种重要的认识论:柏拉图 - 亚里士多德认识论,实用主义和后现代主义。柏拉图 - 亚里士多德认识论将认识论代入美学,实用主义认识论以杜威提出的理论为代表,强调了工业现代主义设计的精神。后现代认识论则是对结构主义及其二元对立理论的反思。在20世界后半期发展出来的设计思维和认知科学不论是从他们出现的时间还是他们所吸收借鉴其他学科的科学依据都存在着许多相似性。

20世纪60年代是在设计思维和认知科学的发展历程中重要的阶段。科学计算出现带动许多学科发展出新兴的方向。认知心理学中的“认知主义”认为人“认知是可计算的”,人类对事物的理解和认知仅仅是大脑对于信息的处理和加工,更类似于一种计算过程。【1】同时期的“设计方法运动”也以设计科学化为特征,将科学计算的研究方式代入设计阶段。Buckminster Fuller曾提出“设计师是一个新兴的艺术家、发明家、机械师、客观经济学家与进化战略家的综合。”【2】在做设计研究之前,必须首先深入了解设计师的实际情况。至此,认知心理学和认知科学的新领域被视为促进设计师思维的途径。但是在设计师的思维方式上进行理论研究并没有将设计对象置于同样的位置。

20世纪60年代后期,受其他交叉学科,如语言学、人类学、人工智能等学科的影响,“后认知主义”的变革诞生了,而这场变革中,具身认知就是其中的一个焦点话题,这个理论认为我们是通过自然环境进行认知与思考的,而不仅仅是通过大脑完成认知。人类不仅使用工具,更通过工具思考。同时期的后现代主义者开始对人类的创作过程非常感兴趣,他们在文学,戏剧,电影,艺术和设计领域升入探索。Herbert Simon提出设计的一切都应该被视作是人为而不是自然的。“工程师,更普遍的是设计师,关心事物应该是什么 - 他们应该如何实现目标和运作。”【3】

70年代之后,随着认知系统和设计活动复杂性的提升,人们不再只是定义设计理论,对于设计方法的研究开始受到重视。Horst Rittel和他的同事Melvin M. Webber首先创造了“Wicked Problems.”【4】他们支持人类经验和感知在设计中的重要性。80年代,人们开始反对设计行业的技术理性,Donald Schön强调了自我反思对成功设计过程的重要性。【5】千禧年间,设计研究迈入应用领域最重要的节点是Liz Sanders提出的以人为中心的设计和设计思维【6】。之后IDEO成功地推广了设计思维和以人为中心的设计这两个术语,设计思维被视为圣经被广为遵循。

从design thinking的发展历程和同认知科学的关系汇总中可以看到三个重要的设计特征:

(1)、分布式认知

环境是认知的一部分,也是储存认知的媒介,人们要通过工具思考,这些工具本身是设计思维的信息外化,它在Design thinking里通过思维导图、故事板、模型、叙事等方式将设计思维从认知系统中转移到现实世界、方便人们直观了解系统事物的联系、便于反思、评估。

(2)、设计专业素养

设计思维是设计师差别于其他领域专家工作的思维模式,设计师有自己的独特技能。在Lindgaard和Wesselius的文章里,他们把设计师的能力归纳为通过原型和草图的形式捕捉整个概念以及参与者创造性观点的能力。【7】在Design thinking的流程中,它可以细化为设计背景分析、同理心分析、灵感捕捉和表达、产品定义、想法验证等。

(3)、反思模型。

设计师通过建立心智模型(Mental Model) 和系统模型 (System Model) 来记录他们构架的世界。设计师在建立好系统思维后会建立概念模型、site map、流程图,以及许多其他为了未来形态所假设的各种模型。这样做的目的是为了不断迭代原型设计、反思、评估。【8】

设计思维在商业设计中不断受到推崇,也受到了相当多的质疑:

(1)、设计师逐渐丢失美学能力。

我们信条式地遵循设计思维的流程步骤,商业设计思想的传教士不断的解说设计不是单纯的直觉或感觉上的问题,而是一个过程。他们推出大量的工具:头脑风暴,民族志调研,情感地图,用户旅程图,设计蓝图,精益画布等等。在这过程中,我们时常被告知符号是无关紧要的,原型的美学维度是可以被忽略。将美学同思维的分割开始人们怀疑设计过程本身已经变成了机械式的过程?设计思维的原型没有美学和象征意义后,设计师是否失去对复杂的美学表现的能力和和对美学的深刻鉴赏的技巧?

(2)、设计研究对于创造的解释无果。

我们过于在意设计的操作方式,不管是数字信息的设计还是产品实物设计,我们常会思考我们所使用的材料、技术、制作步骤、设计成品的意义或理论解释,设计成品提出的观念等等。设计师在表述创作手段和媒介虽然很有意义,但没有解释创造的行为本身。他们没有通过论证解释设计工作背后的想象、思考和创造过程,设计工作需要解释设计师是如何通过视觉讽刺,悖论,隐喻,稳定的不协调,巧妙的对称或者是基于现有人类的创造衍生出更多相似的东西。设计实验、生产、陈列都是设计研究的解释指向的对象而已,却不是解释本身。设计研究的一个关键问题是研究可以提高事物运作的效率,和提高事物美感的媒介,这与通常解释性词语又形成对比。人们对于设计研究的是一个做法还是一个解释产生疑问。

(3)、设计思维对最终设计成果的评估是模糊的。

设计思维难以解释设计者思考方式和使用规定方法之间的不相容性。设计师推出的一些列方案最终到底适用吗?设计研究人员真的在批判地研究设计吗?还是他们倾向于选择他们喜欢的理论?

对于设计思维面临的部分挑战和质疑,可以在哲学家的研究成果和相关学者的研究反思中获取思路:**

关于设计美学能力的保留,Dewey在《Having an experience》中有提到Aesthetic以及Artistic相辅相成的关系。在杜威看来,艺术即经验,经验即生活,他强调的是艺术实践性和生产哲学。“艺术不是某种孤立存在的东西,不是某种供少数人享用的东西,而是应该赋予一切生活活动以终极意义,使其完善的东西”【9】杜威认为“美的艺术在生产过程中‘使整个生命具有活力’,使艺术家‘在其中通过欣赏而拥有他的生活’ ”【10】。从这些论述中可以看出,杜威赞赏的是“过程”的完美,而这种过程的完美的一个重要方面就是它同时是符合目的性的。艺术与过程的整体性强调了艺术美感并不是存在人们经验之外的建筑、书籍、绘画或雕塑,而是人们“运用自己的经验并处于经验之中才能达到的东西”,简单来说,艺术是那些能抓住我们的注意力,使我们发生兴趣,给我们提供愉悦事件与情景,都能使我们再生产经验的东西。建立美学艺术与实用艺术(技术艺术)的关系,也就是说美学艺术最终还是应该回归到实用的经验上来,“经验”是杜威哲学思想的核心,也是其美学思想和核心。从整体化的角度出发,我们或许可以把设计思维中需要美化的符号看作是经验本身,这些经验可以是协助创作过程也可以是协助创作的结果,它们都是令人愉悦的、令人感同身受的、令人感到意外和惊喜的等等。当我们看到一个成功的设计时,我们感慨于它的神秘配对的力量,我们感官处的各个

神经被调动起来,我们认识到一个视觉悖论或图解的隐喻,却不一定能够解释它或解释工作是如何创造的,而在这过程中, Emotion是强大的粘着剂,杜威提出“emotion与行动中的事件和客观实在有关,它包含在对物体及其问题的持续关注与介入之中。”【11】设计认知也许不该过于强调美学本身,Lindgaard和Wesselius在他们文章的回复也指出,design thinking不是赋予设计师创造力的特权,它改变了设计活动的定义。

关于创造的解释,亚里士多德提出“创造是类比的工作,在不同的事物之间创造相似性”【12】。在Lindgaard和Wesselius的文章中也采用认知科学领域的“metaphor”类比概念处理设计创造思维。在类比推理中,问题解决者会抽象出具体组件之间的关系和特征储存在知识库中,当遇到下一个问题时,“metaphor”能够帮助设计师在记忆中调取明显的、清晰的、相似的知识来应用于新的命题,【13】并通过具体的symbol外化出来进行对比和评估。模块化家具最早的出发点可能是帮助用户享受自我拼装、自我创造的乐趣,在这同时,设计师发现这种设计还能带来节省运输成本的优势,那么在下个绿色环保命题的产品设计中,设计师就可能再次会想到模块式产品的优势,并将这个想法再次挑选出来对新的设计对象进行“授粉”和“交叉配对”的行为。这个过程的方向是颠倒的,它展示了高度抽象到新的一组具体部件之间的关系。

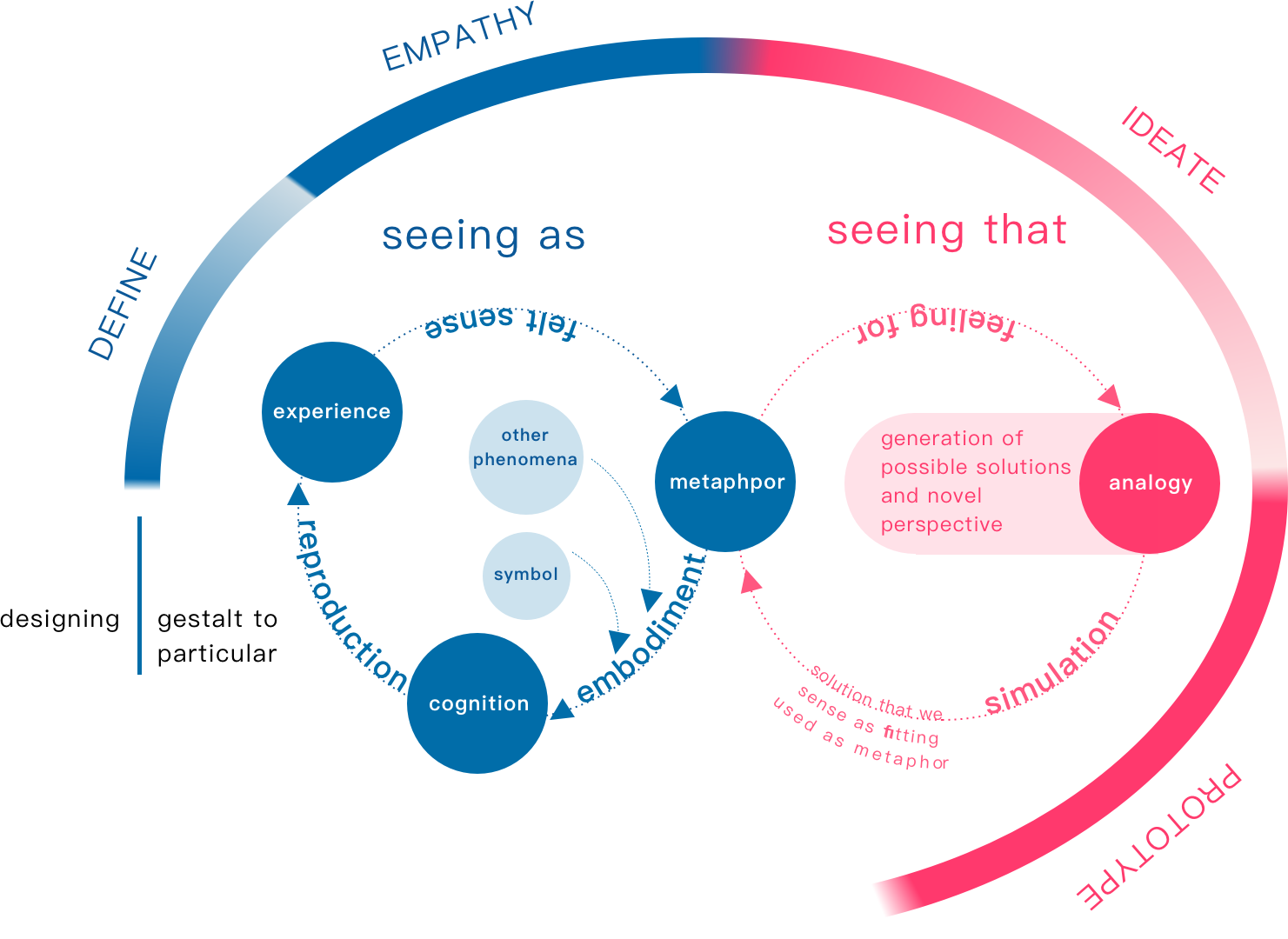

Figure 1. Experience and Understanding Process

但是我们往往也会经常看到许多设计师在打破平行借鉴隐喻的平衡,制造一种不平衡的设计,比方说他们刻意设计延长机场登机的动线为了带来更多的商业收入,他们刻意制造低效、复杂的工具来增进工具使用团体之间的交流和感情等等。他们创造了很多矛盾对立体如禁欲主义和商业,高效与低效,亲近与远离,束缚与自由等。这里需要看到不管是认知科学还是设计创造都内在包含一个矛盾,认知科学内在存在矛盾在于它渴望得到因果解但又允许自由表达。而创造也希望通过把对立的东西翻译成另一个东西的方式来产生一致性,从而形成意义【14】。

关于检验最终设计成果的评估,Lindgaard和Wesselius的文章也给出了“sense of fit”的解释。Lindgaard和Wesselius最终关注认知科学中“feeling”的作用,并且从广泛的认知理论知识中借用“sense of fit”或“felt sense”的概念。对于工业设计来说,它是一种生产合适配对的感觉。设计师通过Metaphor挑选出格式塔式的匹配理解模型,再通过Anology产生出新的解决办法或设计见解,Metaphor又挑选出匹配合适的成果如此反复循环。【15】设计师利用可视化和原型,草图,故事,地图,模型,等捕捉设计想象创作能力来赋予“feeling”以“symbol”的形式。他们可视化的成果可以建立反思模型和动态的心智模型,他们反反复复地通过相应的用户检测原型,建立合适的符号,不断产生新的可视化和新的“sense of fit”。这里可以看到,设计思维的结果是在不断迭代地接近完美的匹配,但是由于系统的复杂性和永恒性,这个过程一直是螺旋反复式的前进,剔除不再适用的部分,容纳新的匹配部分。所以设计思维中设计者思考方式和使用规定方法的匹配不是恒定的,他是在不断地调整和逼近完美配对的过程中。

Figure 2. Cognition and Design Activity

Design thinking 本身发展历程非常短,而设计哲学多数站在实用主义的角度借鉴不同学科的科学理论依据,设计研究时常受到动摇,因为我们没有巩固好设计研究本身的根基,能够调用的知识并不多,Design thinking的设计研究收到非常多的质疑也是情有可原。Design thinking 的发展除了在其他学科中找到答案,也可以在设计美学本身的根基中探索出路。

引荐目录:

【1】、Latitude《THE FUTURE OF STORYTELLING PHASE 2 OF 2.》

【2】、《The Whole Earth Catalog》

【3】、《The Sciences of the Artificial》

【4】、《Wicked Problems in the journal Policy Sciences》

【5】、《The Reflective Practitioner》

【6】、《协同设计》

【7】、《Once-More—with-Feeling—Design-Thinking》

【8】、《How I Stopped Worrying and Learned to Love Design Thinking》

【9】、《Arts as experience》

【10】、《Arts as experience》

【11】、《Arts as experience》

【12】、《the Poetics》

【13】、《Once-More—with-Feeling—Design-Thinking》

【14】、《Design-Research—Aesthetic-Epistemolog》

【15】、《Once-More—with-Feeling—Design-Thinking》

Measure

Measure