RTT(Round-Trip Time):往返时延。在计算机网络中它是一个重要的性能指标,表示从发送端发送数据开始,到发送端收到来自接收端的确认(接收端收到数据后便立即发送确认),总共经历的时延。

一般认为单向时延=传输时延t1+传播时延t2+排队时延t3

t1是数据从进入节点到传输媒体所需要的时间,通常等于数据块长度/信道带宽

t2是信号在信道中需要传播一定距离而花费的时间,等于信道长度/传播速率(光纤中电磁波的传播速率约为210^5 km/s,铜缆中2.310^5 km/s)

t3可笼统归纳为随机噪声,由途径的每一跳设备及收发两端负荷情况及吞吐排队情况决定(包含互联网设备和传输设备时延)

综上:时延并无标准值只有经验值。某运营商规定网内路由器间时延1000公里之内<=40ms,2000公里之内<=60ms,3000公里之内<=80ms

不包括数据发射(即将数据推送到数据链路上)的时间。即,RTT为数据完全发送完(完成最后一个比特推送到数据链路上)到收到确认信号的时间。

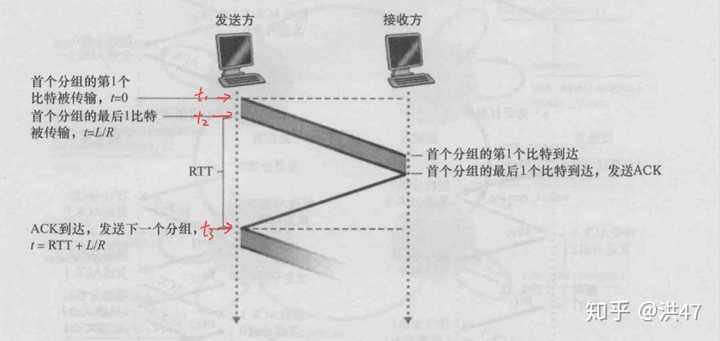

《计算机网络自顶向下方法》中的一个插图能清晰地说明问题:

t1为发送第一个比特的时刻

t2为发完最后一个比特的时刻

t3为接收到确认信号的时刻

图中明确指出:RTT = t3 - t2

刚看计算机网络原理看到这,摘一段教材上的定义:

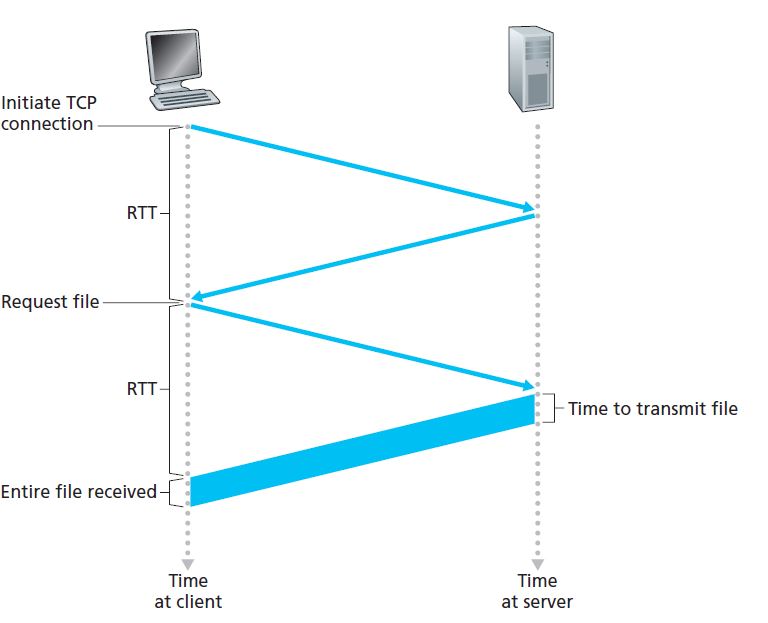

“We define the round-trip time, which is the time it takes for a small packet to travel from client to server and back to the client.”

也就是说仅包括请求访问来回的时间。后面的精确定义是:

“The RTT includes packet-propagation delays, packet-queuing delays and packet -processing delay.”

RTT=传播时延(往返的)+排队时延(路由器和交换机的)+数据处理时延(应用程序的)。

再上张书里的图可能比较清楚:

在第三个文件传输到文件全部接收到的过程图里没有标注RTT,书中给出的解释是第三个RTT被HTTP的请求/回应消息给吃掉了(滑稽懵逼脸),结合上下文理解就是文件传输完了TCP链接就释放了于是就没有下一个RTT了。

回答完毕。