1 Why 选题背景

当前我们正处于VUCA时代,社会具有四个典型特征:Volatility易变性、Uncertainty不确定性、Complexity复杂性和Ambiguity模糊性。V=Volatility(易变性)既是变化的本质和动力,也是由变化驱使和催化产生的。

U=Uncertainty(不确定性)缺少预见性,缺乏对意外的预期和对事情的理解。

C=Complexity(复杂性)机构和企业被各种力量、各种因素、各种事情所困扰。

__A=Ambiguity(模糊性)现实的模糊是误解的根源,因为各种条件和因果关系混杂在一起。

在做产品设计时出现类似的特征,比如下面这些场景

- 易变性:设计过程中业务或产品临时调整需求;

- 不确定性:提案时因需求优先级提速,被项目组询问是否有备选方案;

- 复杂性:项目组各角色思考问题的角度、考核指标不同,利益相互牵制;

- 模糊性:需求范围模糊不清,设计探索空间不明确;

2 What 设计方案

俗话说打铁还须自身硬,设计的质量是顺利提案的前置条件,对需求的精准把控是根基,对方案的严谨推导是枝干,逻辑清晰的表达并获得大家认同是开花,最终产品能保质保量的上线且用户满意是结果。因此,本章优先从设计师可把控的设计方案入手,讲述设计阶段容易忽略的部分,若只对设计提案有兴趣可直接转到下一章节。2.1 需求沟通

在与产品经理沟通需求时,除了了解需求概况和细节外,需要重点关注需求范围和上线节奏。首先,有时产品描绘的需求比较宽泛,设计师可引导询问清楚本次是对功能的精细打磨,还是跑通基础流程的最小可行方案,这就像绘画中的素描还是速写,题目没聊清楚后面就容易跑题。其次是项目的节奏,询问研发介入时间和预计上线时间,通过这两个因素预估实现方式,可以和产品同步初步想法,提示若有更好的思路会在交互评审时作展示,这样做可以控制好对方的预期,减少模糊性。2.2 需求分析

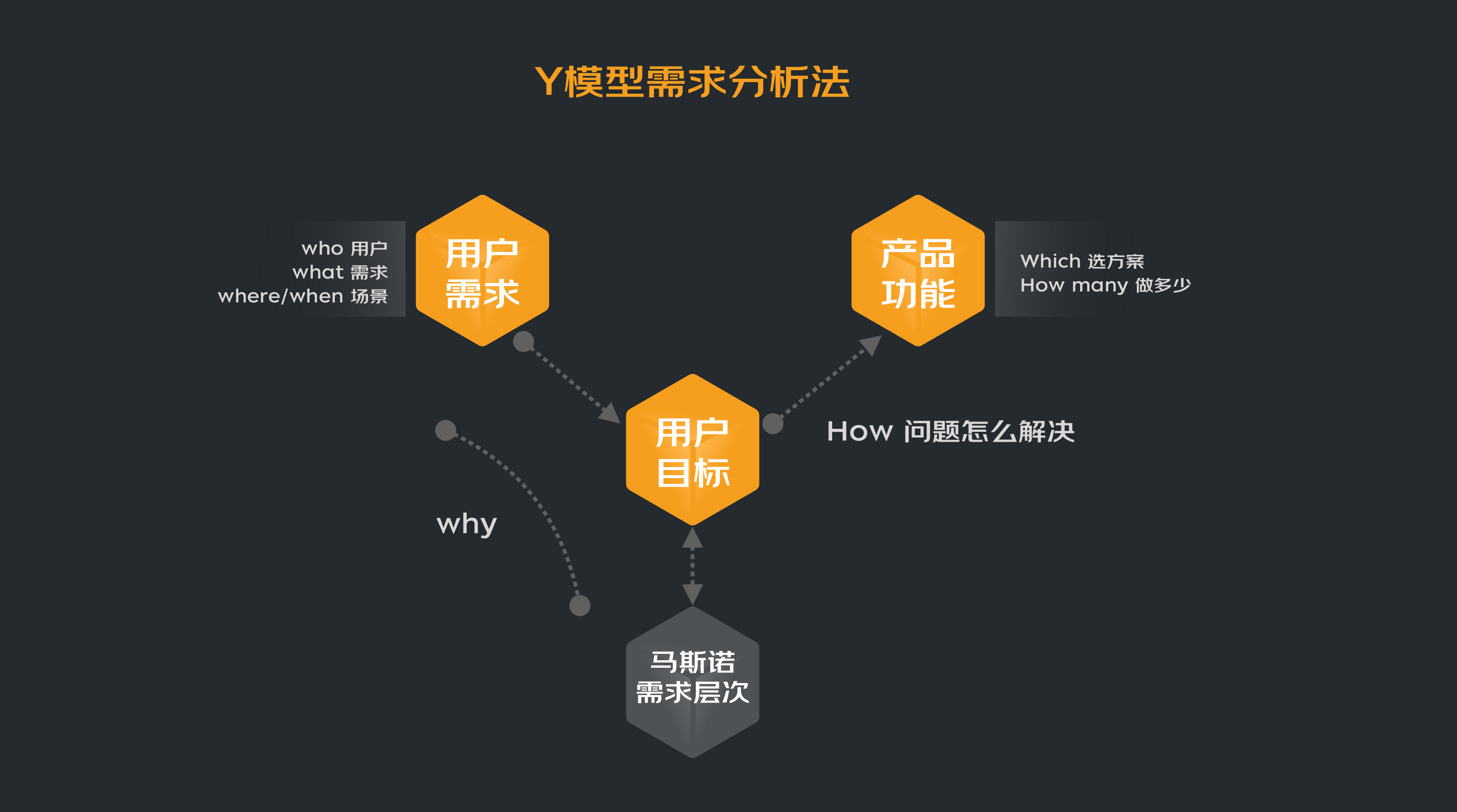

聊完需求后要做进一步的分析,只是此时信息输入主要来自业务和产品,为避免设计方案偏向业务,需要结合竞品、业务数据、用户行为数据,独立分析判断。受工作年限和习惯影响,有些设计师凭长期的经验叠加后形成判断力,能够快速洞察需求本质找准设计方向,而有些设计师会借用科学的方法做需求分析和设计推导。当遇到模糊的需求时,推荐使用Y型需求分析法和同理心地图,有助于设计师切换成用户视角去洞察需求本质共情用户所处场景,理清思路找准设计方向。

2.3 方案推导

找准方向制定设计策略后,就能进入设计出图阶段,优秀的设计师会养成主动思考的习惯,能够切换不同角度输出多个方案,除了常规能支持实现功能的方案外,也会探索出有创新价值的方案,这个根据给设计预留的时间做平衡调整。基础方案和创新方案从项目角度上各有优劣,可在设计提案时,通过差异分析与参会者共同讨论做最终的决策。2.4 质量检验

在输出设计稿后,为了确保产品易于使用、满足用户期望和可落地性,需要进行设计自查和内部评审,这里提供来自CDC的设计自查表,可在做完设计方案后通过这面镜子对照检验,完成设计方案的自我审视;也可找组内专家评估设计方案的可行性,以发现看不见的盲区,查漏补缺完成设计质量检验。小结:在设计方案阶段

- 需求沟通时,明确需求范围和项目节奏,做好预期管理,减少模糊性;

- 需求分析时,接入多种类型的信息源,做独立判断,减少片面性、易变性;

- 方案推导时,产出创新设计方案和备选方案,应对不确定性;

- 质量检验时,从不同角度做方案检查,应对系统设计的复杂性;

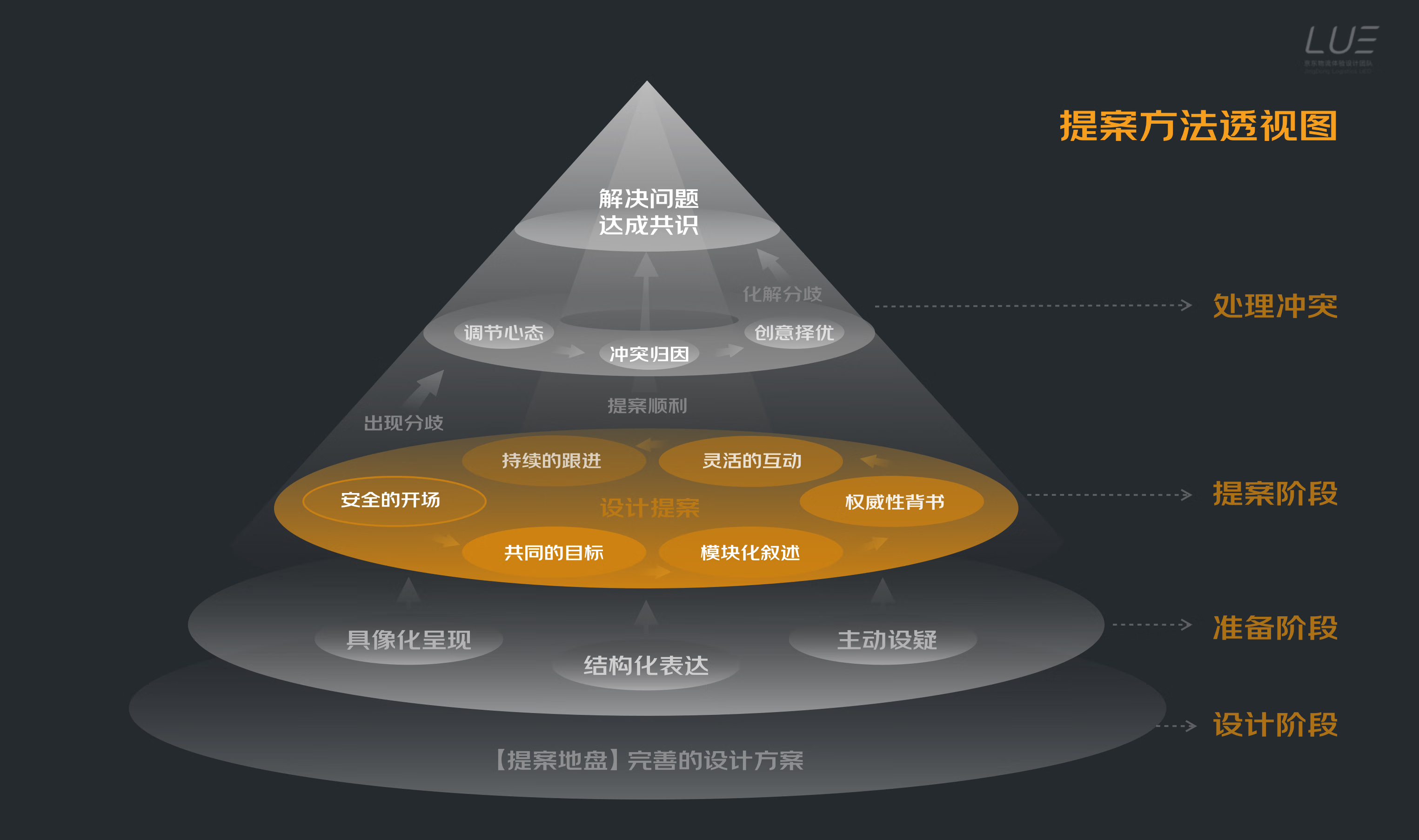

3 How 设计提案

设计方案很重要,能把它顺利地执行下去更重要,这一章我们把视线聚焦到设计提案上,总结过往成功的经验、失败的教训,归纳形成体系化的提案技巧。3.1 评审角色

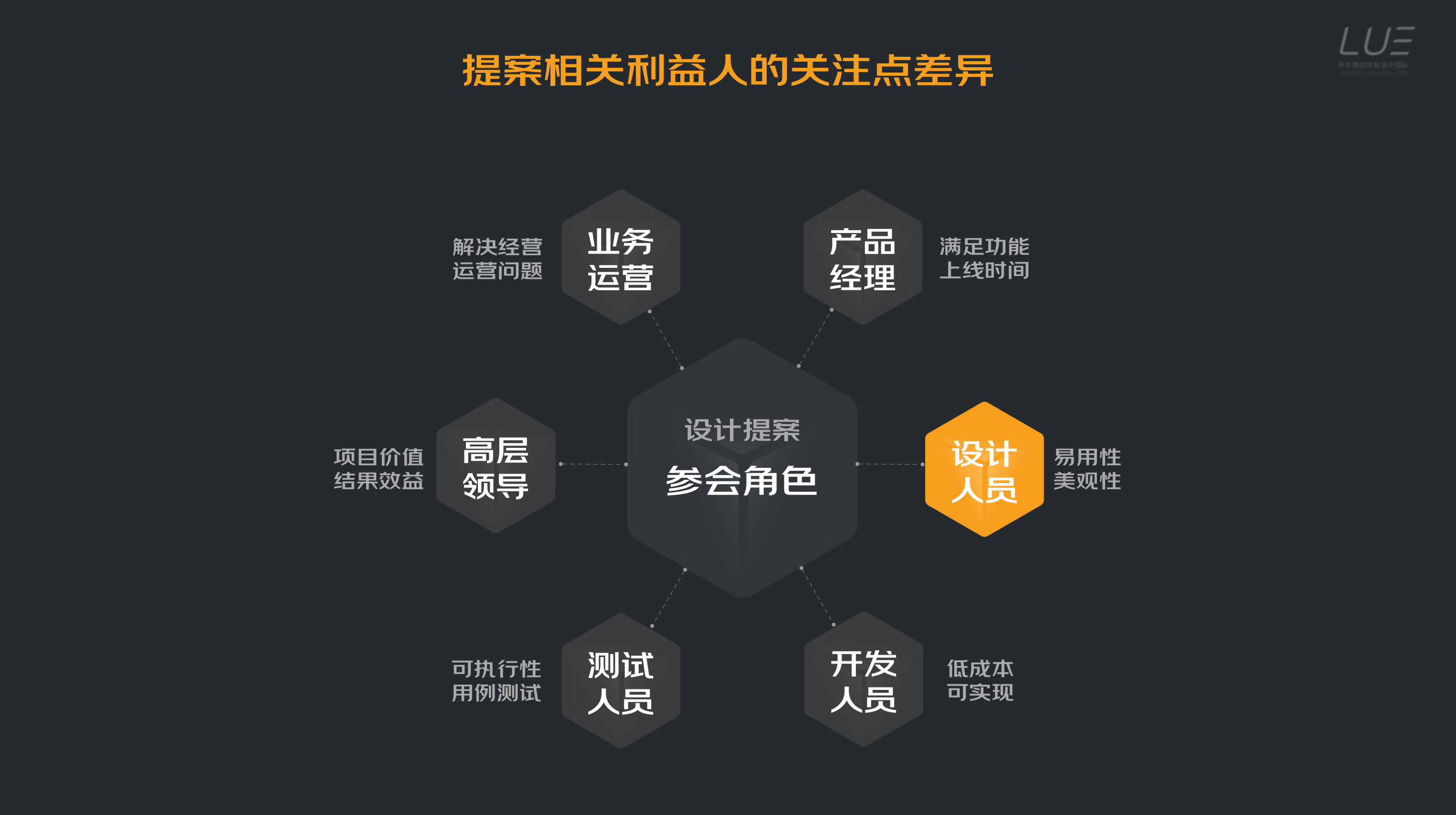

设计评审聚集了不同角色,通过讲述方案得到反馈,协助发现问题化解风险。同时由于参会方的立场不同,关注点存在差异,有时参会角色之间具有截然不同的观念,当出现利益冲突时,设计评审便成了矛盾集中的环节,设计方案成为被挑战的对象。因此,在会议开始前尽量提前确认参会角色,了解他们的核心诉求,在做设计提案时兼顾他们关注点,为评审的顺利进行保驾护航。

3.2 提案准备

在提案前需要对会议内容充分准备,通过预演让语言生动精炼、流程环环相扣,同时针对可能被质疑的内容做优劣势的分析,有备无患才能应对自如掌握主动权。- 具象化呈现

- 结构化表达

- 主动设疑

3.3 提案过程

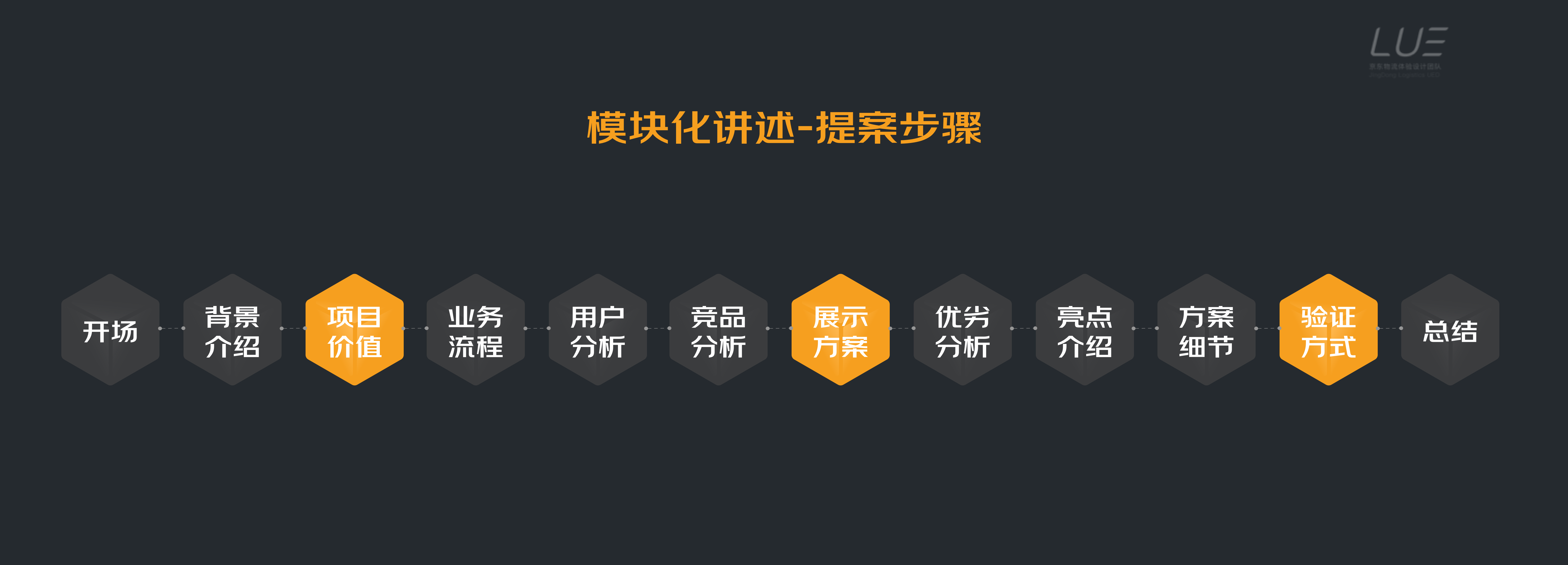

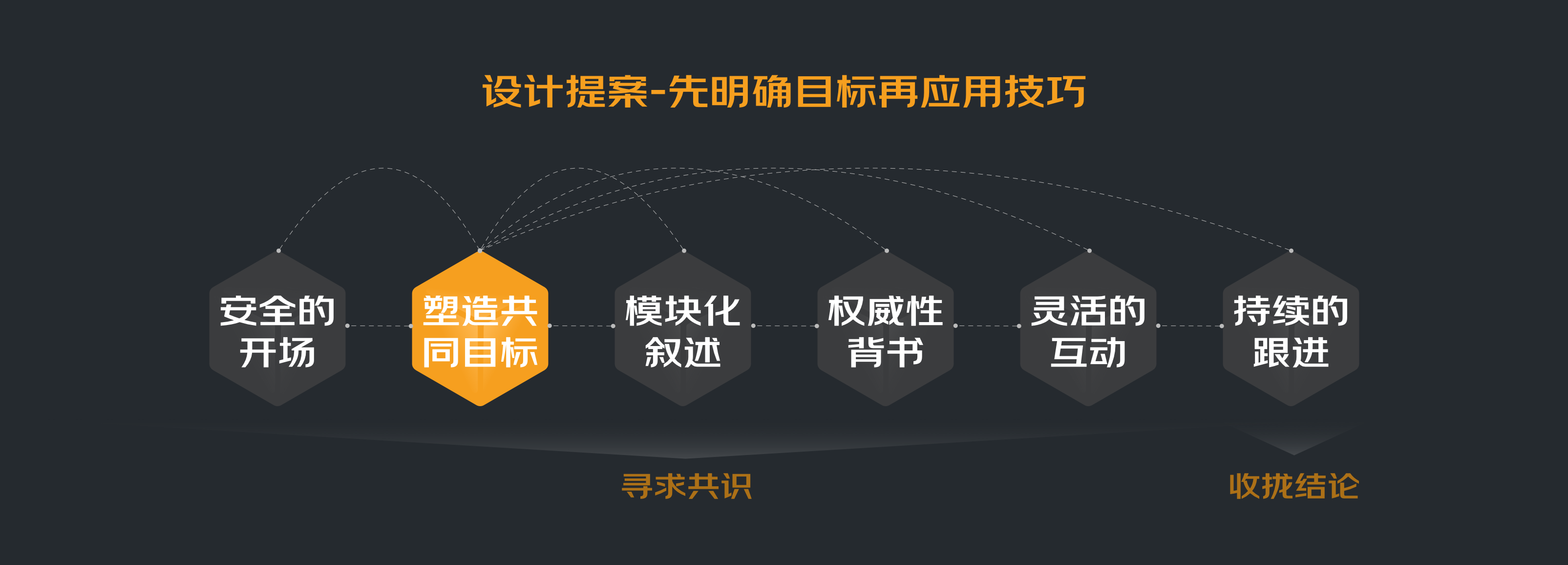

- 安全的开场

- 模块化叙述

- 共同的目标

- 权威性背书

- 灵活的互动

- 持续的跟进

3.4 处理冲突

评审顺利时,大家各自领取任务开始行动;评审出现质疑、冲突时,需要一套避免和化解的机制,帮助降低团队摩擦力,促进团队的合作和效率。- 调节心态

#关注自身情绪:在心理学中,当人在遇到挑战他们权威的事情时,会感到不安、愤怒和失望情绪,引起自我保护。所以在评审遇到质疑时,需要提醒自己“对方质疑的是方案而不是对个人能力或团队能力”,避免情绪升级反弹。

#关注参评人情绪:可在会前告知评审过程中可随时打断,保持尊重感,当话题过于发散脱离会议主题时及时控场,将注意力拉回到会议上。当出现“我觉得……我认为……”主观说辞时,使用平和的方式加以说明,解答对方的顾虑;

- 冲突归因

#定义冲突

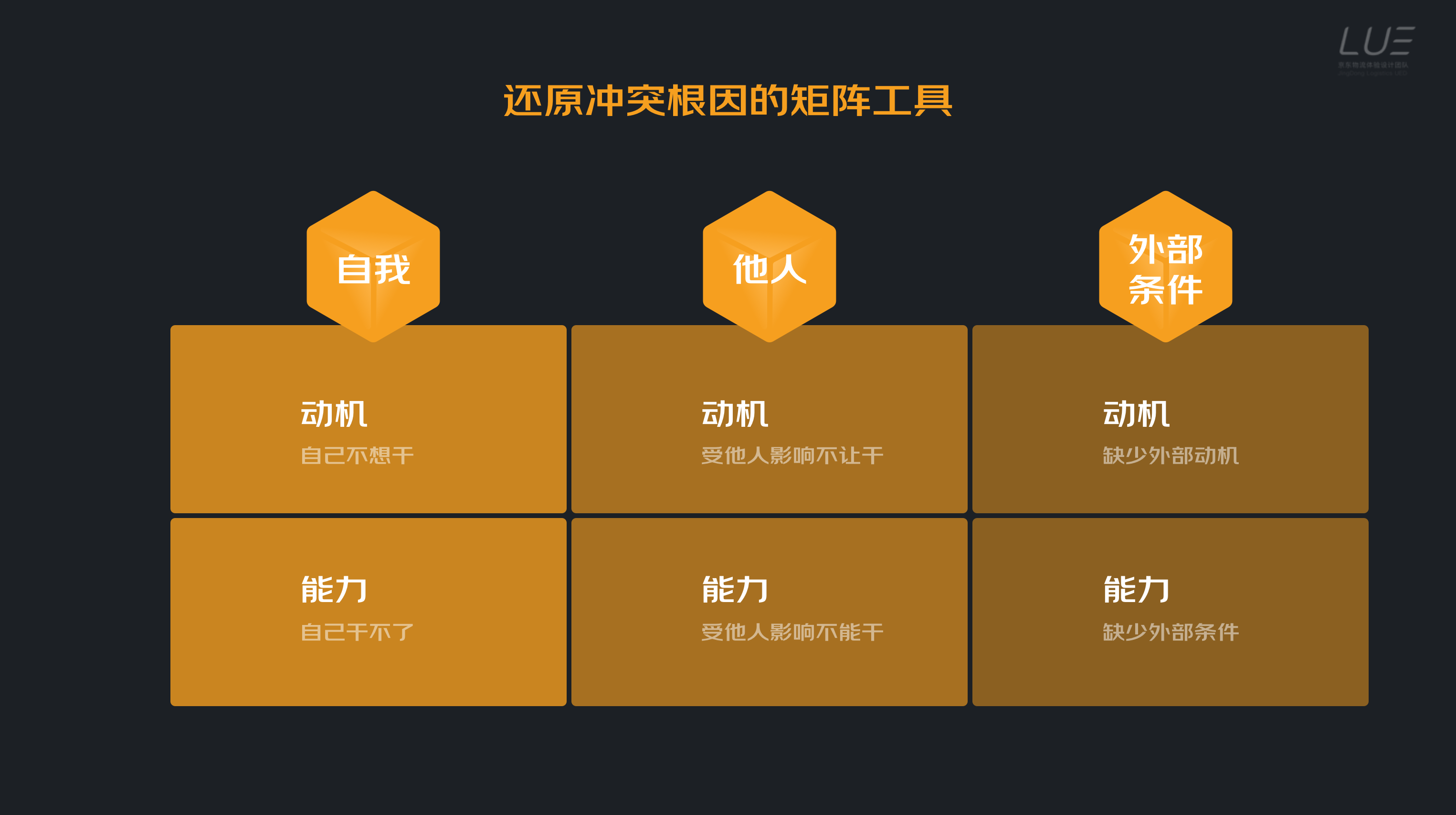

福格行为模型提出人的行为由动机、能力、提示构成,即:B(行为)= M(动机)+ A(能力)+ P(提示),在遇到冲突时,需要深度剖析造成冲突的根因, 比如当对方说“这个做不了”,表面上看可能是参评人动机上不想干或能力上干不了,同时隐藏着受他人和外部条件的影响,如:对方领导的意愿或外部条件无法满足,找到“干不了”的根本原因,避免直接归因质疑对方的能力造成冲突。

#化解冲突

·** **塑造内部动机:帮助对方制造一个动机,让其愿意解决这个问题,例如1.激发利他心里:与其共情描述使用系统的真实场景,用户(受害者)的痛点感受,方案实现后能够大大的帮助用户;2.强化业务价值:根据用户量和任务量,粗估采用此方案后节约用户多少时间成本,衡量技术价值是研发测的考核项之一。

·** **谨慎使用外部奖励:根据德西效应:外在的奖励会削弱对这件事情原本的兴趣。因此减少使用外部奖励损伤内部动机,避免使用“这次帮帮忙,等上线了请吃饭/喝奶茶…”,这就将冲突转化成了面子和利益问题,结果未必有效用,所以在与上下游合作时,平等更能赢得尊重。

·** **适时升维寻求破局:当尝试以上方法后冲突仍无法调和,出现矛盾蔓延情况时,可通过升维引入第三方变量来解决,第三方变量包括同事、领导、时间/环境。中立的调解人对促进双方的和解见效明显,换个时间冷静下来到放松的环境里沟通,也能够减少对抗情绪。

- 创意择优

小结:在设计提案阶段

- 开始前明确参会人,兼顾他们的核心诉求,减少模糊性;

- 准备时用具像化呈现、结构化表达、主动设疑,减少不确定性;

- 讲述时用安全的开场、模块化叙述、共同的目标、权威性背书、灵活的互动、持续的跟进,应对不确定性、复杂性、易变性;

- 当出现冲突时调节心态、冲突归因、创意择优应对复杂性;