元数据在指标管理、模型设计、数据质量和成本治理四个领域都发挥着作用,而这些领域构成了数据中台 OneData 数据体系。指标是一种特定类型的元数据,公司的运营会围绕它进行工作,可以说,它是业务和数据的交汇点。指标数据能不能用,会影响他们的日常工作。举个例子如下:

在电商业务中,新用户销售额是考核市场活动拉新效果的重要指标。小靓是市场部门的数据分析师,某一天,她要给 CEO 提供一份数据报告,报告中有一项指标是“新用户销售额”。小琪是会员中心的运营,她每天都会给 CEO 提供每日的新用户销售额数据。

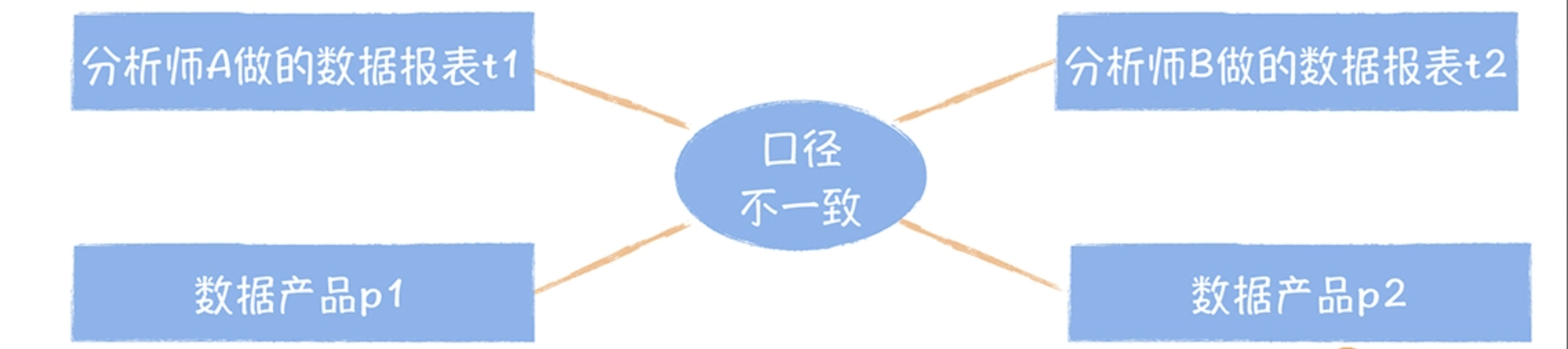

结果有一天,CEO 看了这两份报告后发现,同一日的新用户销售额数值相差很大,他判断数据出了问题,责令两个部门的负责人进行排查。排查后发现,市场部门对新用户口径的定义和会员中心不一样:

- 市场部门认定新用户是首次下单并完成支付的用户;

- 会员中心认定新用户是当日新注册用户。

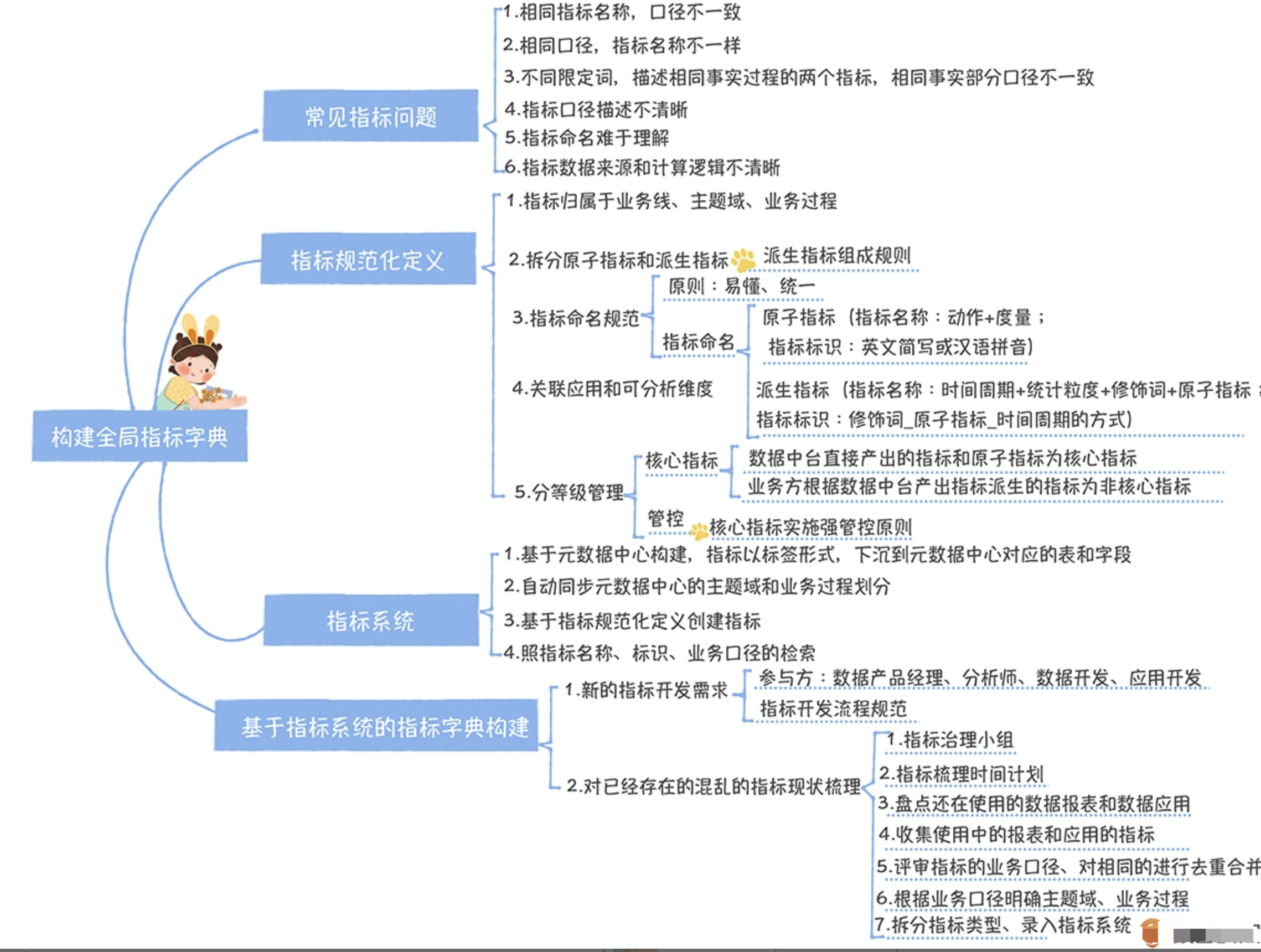

造成上述问题的根源是因为指标口径不一致,而要构建全局一致的指标口径,输出企业的指标字典。

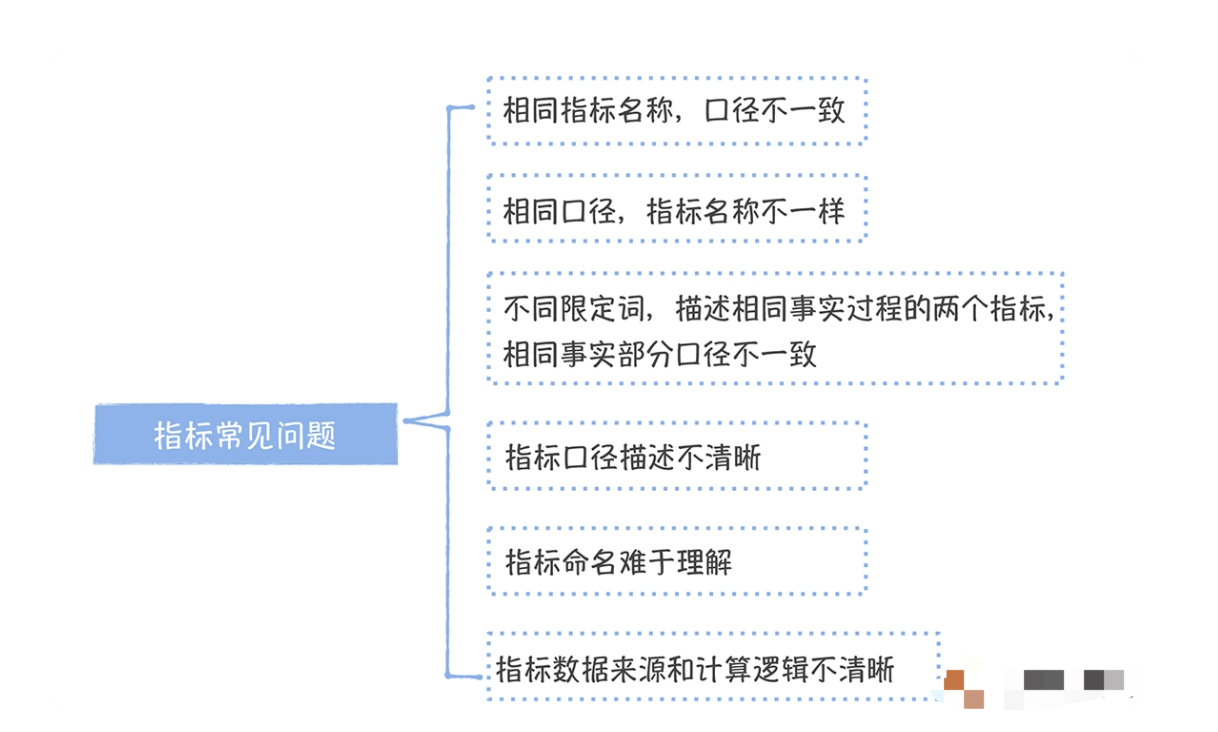

指标混乱现状

总结就是:

- 同名不同径,同径不同名。

- 口径不清晰,口径有错误。

- 命名难理解,计算不易懂。

- 来源不清晰,同部不同径。

第一,相同指标名称,口径定义不同。

口径定义的差别,导致指标数值的不一致。而这种情况是指标管理中最容易出现的情况。口径不一致,数据也就没办法横向对比,失去了数据辅助商业决策的意义。

第二,相同口径,指标名称不一样。

现在有两个数据产品:一个是经营大脑,主要展示的是企业日常经营活动健康度的核心指标,它有一个指标叫“优惠券抵扣金额”;一个是市场 360,主要是展示市场活动效果衡量的指标,它也有一个指标叫“优惠券消耗金额”。两者的口径定义并没有区别,但是指标名称不同,这会让使用指标的人疑惑,是不是同一个指标,计算逻辑是否一致?数据是否可以横向对比?

第三,不同限定词,描述相同事实过程的两个指标,相同事实部分口径不一致。

黑卡会员购买用户和非会员购买用户数,它们描述的都是用户下单购买商品的相同业务过程,记录的都是购买商品的事实,只是一个限定词是黑卡会员,一个限定词是非会员。

按照一致性原则,虽然是两个指标,但是对于购买用户数这个相同的事实部分,业务口径、计算逻辑应该是一致的,但是现实情况却可能不是这样:

- “黑卡会员购买用户数”的口径定义是计算周期内去重的(重复购买的用户只算一个),下单并且支付成功的用户数量;

- “ 非会员的购买用户数”的口径定义是计算周期内去重的,下单并且支付成功,排除关单(“关单”是指在用户在下单购买成功后,取消订单)的用户数量。

对于购买用户数,这两个指标的口径是不一致的,一个包含关单,一个不包含关单。

第四,指标口径描述不清晰。

比如“关单金额”,口径描述“关闭订单的金额”。不同人的理解可能不一样,有的人会认为是支付成功后关闭订单;也有可能是支付完成前,取消订单。描述不清晰,就会让人们对数据的理解产生歧义。

第五,指标口径描述错误。

在流量分析数据产品中,有“7 日 uv”这个指标,口径的定义是 7 日内日均 uv。根据口径描述的计算逻辑,应该是最近 7 日,每日 uv 相加除以 7 取平均值。显然,这个定义在业务场景中是有问题的,正确的 7 日 uv 的口径定义应该是 7 日内有登录过,去重的用户数。

第六,指标命名难于理解。

有一个数据产品的指标名称是“ROI”,口径定义优惠券销售额 / 优惠券成本。ROI 其实是投资回报率的简称,在电商业务场景中,除了优惠劵,商品降价促销都可以计算 ROI,所以比较好的命名应该是(商品|类目|通用)优惠劵 ROI。所以,指标命名不规范的话,从指标名称中很难看出指标描述的业务过程。

最后,指标数据来源和计算逻辑不清晰。

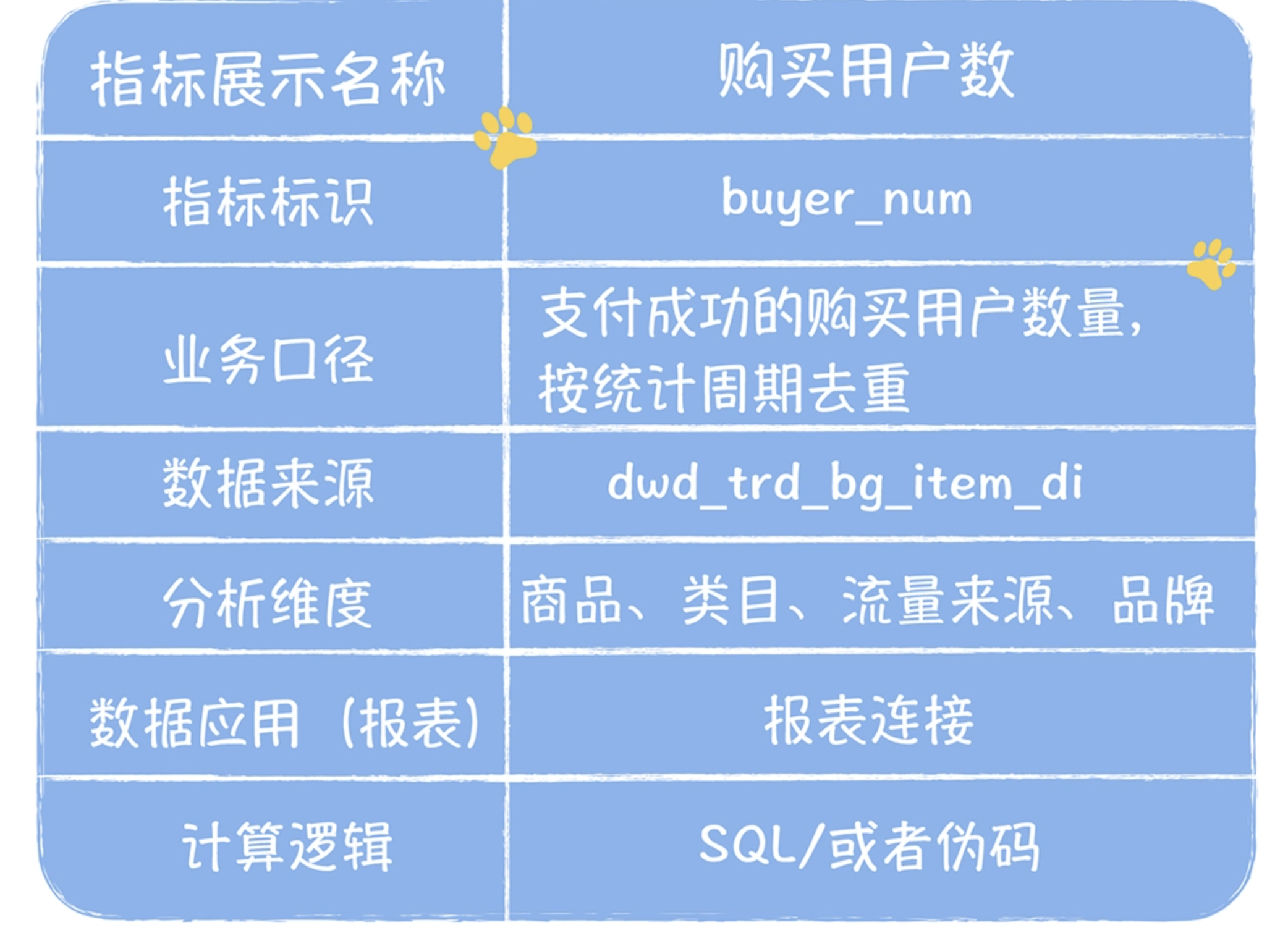

如果指标数据来源不清楚,一旦这个指标数据异常,就很难去做溯源。另外,有些指标的计算逻辑比较复杂,仅仅凭借业务口径一段描述,使用指标的人还是无法理解这个指标的计算逻辑,这个时候就需要有一些伪码或者 SQL 描述。

如何规范化定义指标

首先,面向主题域管理。

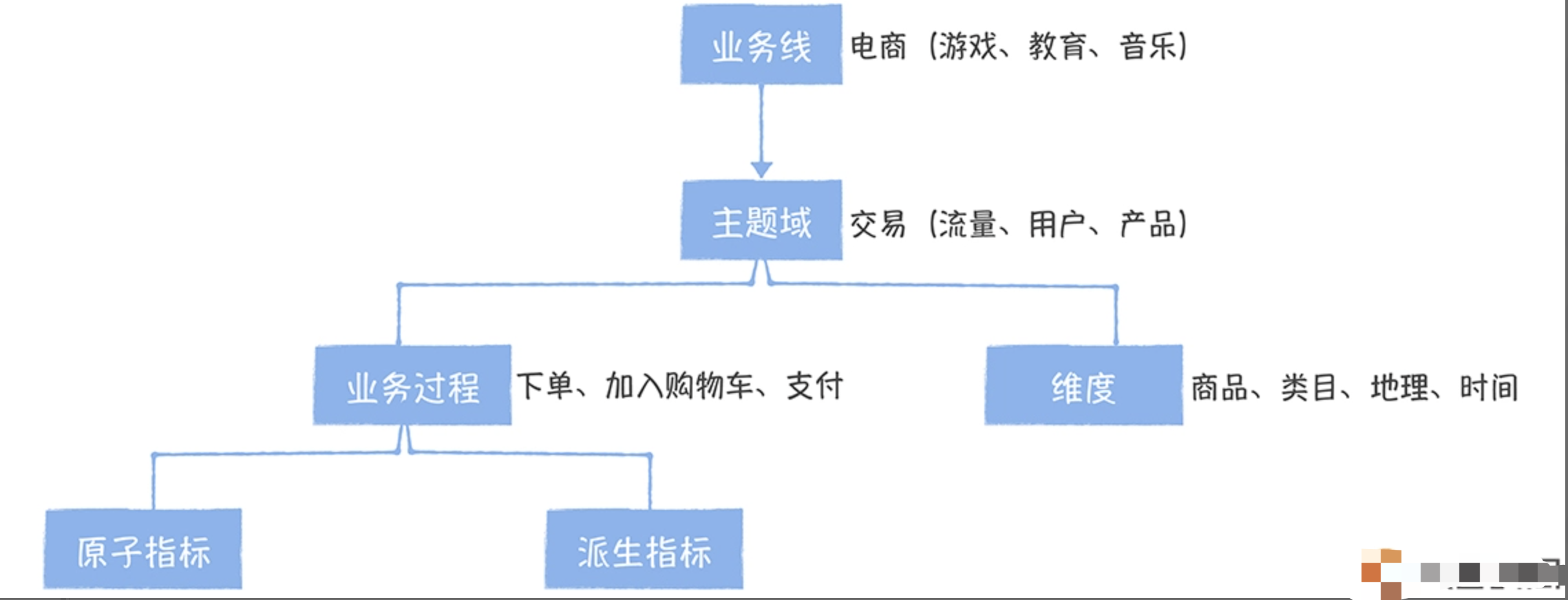

为了提高指标管理的效率,需要按照业务线、主题域和业务过程三级目录方式管理指标(业务线是顶级目录)。电商、游戏、音乐、传媒、教育都是不同的业务线。在业务线之下,是主题域,指标中的主题域与数仓中的概念是一致的,划分标准最好是跟数仓保持一致。在主题域下面还有细分的业务过程,比如对于交易域,细分的业务过程有加入购物车、下单、支付。

其次,拆分原子指标和派生指标。

为了解决前面提到的,“黑卡购买用户数”和“非会员购买用户数”,这两个指标对购买用户数口径定义不一致的问题,我们需要引入原子指标和派生指标的管理方式。那么什么是原子指标,什么是派生指标呢?统计周期、统计粒度、业务限定、原子指标,组成派生指标,所以原子指标可以定义为不能够按照上述规则进一步拆分的指标。

- 购买用户数是原子指标,原子指标的口径定义是“计算周期内去重的,下单并且支付成功的用户数量,包括关单”;

- 黑卡会员和非会员都可以认定为业务限定词;

- 统计粒度是商品粒度的;

- 统计周期是 30 天。

这样 30 天内,商品维度的黑卡会员购买用户数和 30 天内商品维度的非会员购买用户数就作为两个派生指标存在,但是他们继承自同一个原子指标。

除此之外,还需要指标命名规范。

指标命名规范要遵循两个基本的原则:

- 易懂,就是看到指标的名称,就可以基本判断这个指标归属于哪个业务过程;

- 统一,就是要确保派生指标和它继承的原子指标命名是一致的。

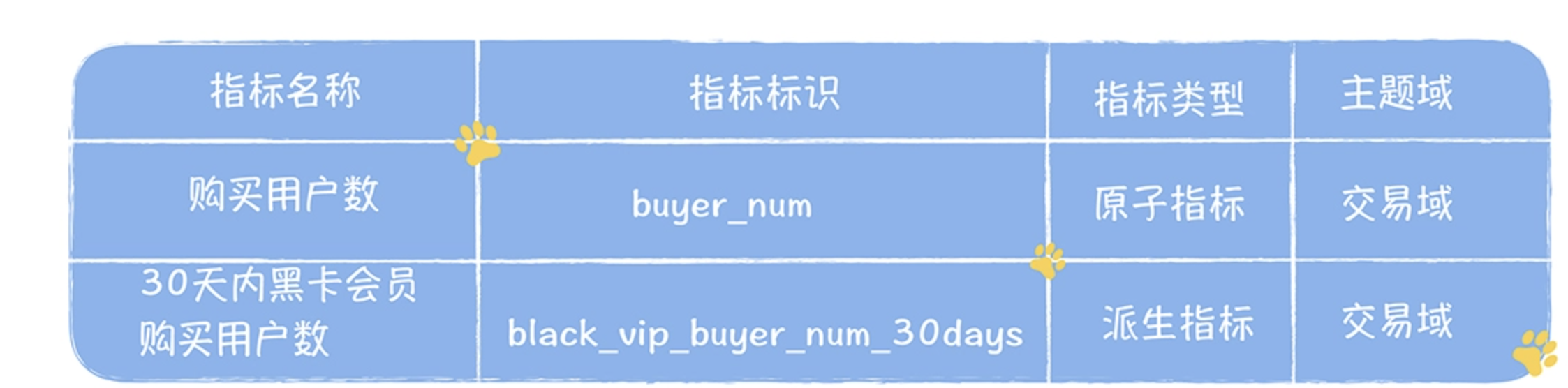

除此之外,指标应该有指标名称和指标标识(或者叫英文名)。

对于原子指标,指标名称适合用“动作 + 度量”的命名方式(比如注册用户数、购买用户数),标识的命名用英文简写或者汉语拼音缩写比较好。

对于派生指标,指标名称应该严格遵循“时间周期 + 统计粒度 + 修饰词 + 原子指标”的命名方式,标识命名要用“修饰词 原子指标 时间周期”的方式。

第四,关联的应用和可分析维度。

对于使用指标的人(运营、分析师)了解了这个指标的口径定义之后,下一步就是要看指标的数值。所以,在全局的指标字典中,还应该有指标被哪些应用使用,这样方便去对应的数据产品或者报表上查看指标的数值。除此之外,还应该有指标的可分析维度,方便分析师从不同的维度分析指标的变化趋势。

最后一个是分等级管理。

那这么多指标,数据中台管的过来么?是的,确实管不过来,因为不仅仅是数据中台会产出一些公共核心指标,业务部门也会创建一些专属业务部门内的指标。那面对这么多指标,如何管理呢?可以按照以下原则区分等级,来管理指标。

一级指标:数据中台直接产出,核心指标(提供给公司高层看的)、原子指标以及跨部门的派生指标。

二级指标:基于中台提供的原子指标,业务部门创建的派生指标。

不同等级的指标意味着管理方式不同:一级指标,要确保指标按时、保证质量产出,指标创建由中台负责;二级指标,允许业务方自己创建,中台不承诺指标的产出时间和质量。

指标系统

在了解如何管理指标之后,我们还需要一款好用的工具,帮助我们落实管理方法。很多公司喜欢用 Excel 管理指标,觉得 Excel 上手容易,编辑比较方便。Excel 并不是一个适合指标管理的工具,有这样几个原因:

- 难于共享;

- 缺少权限控制;

- 无法动态更新;

- 指标无法跟数仓的模型动态关联。

所以,我们需要一个面向指标的管理系统。

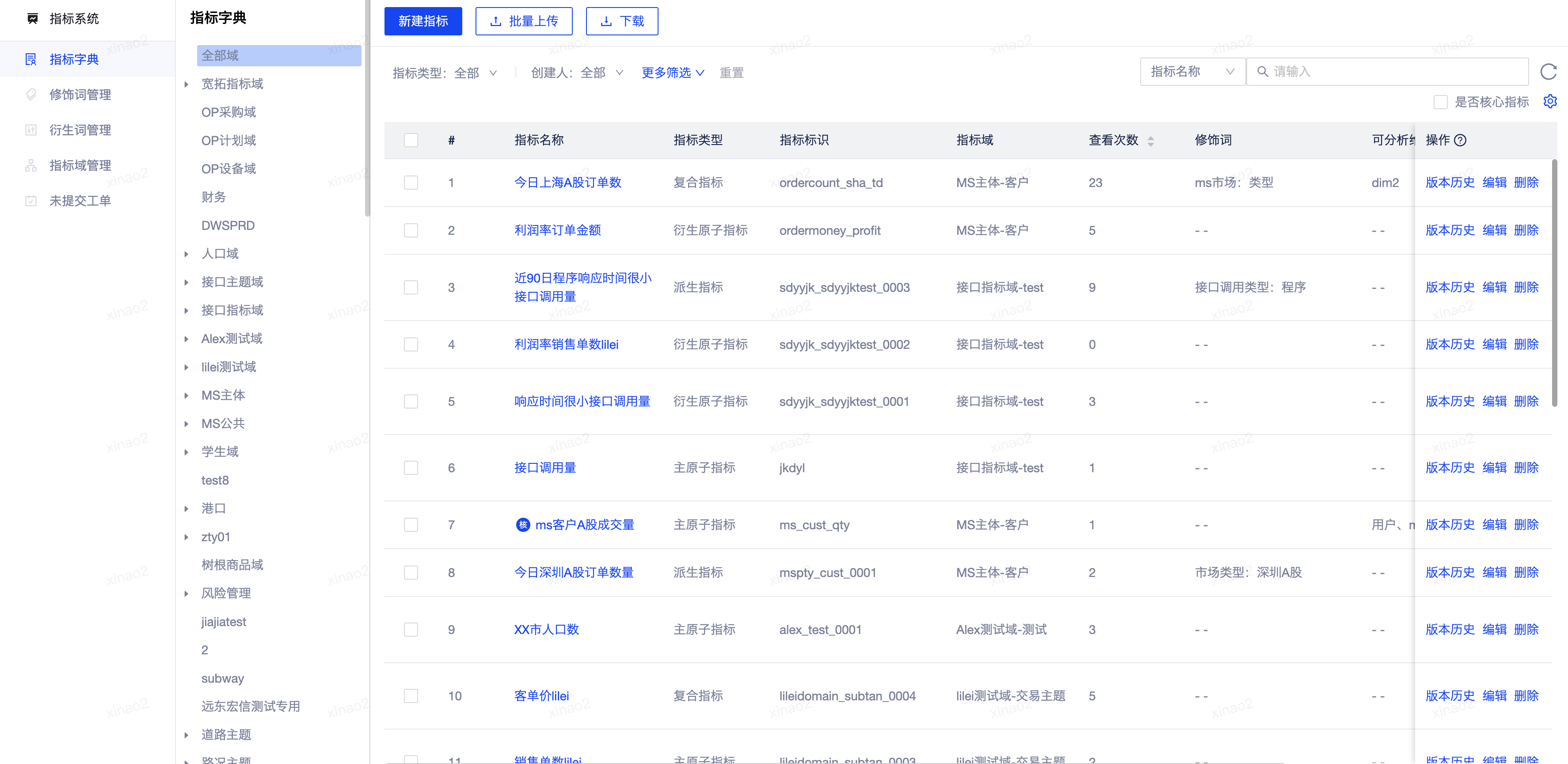

指标系统是基于元数据中心构建的一个指标管理工具,它从元数据中心自动同步数仓的主题域和业务过程,按照规范化定义创建指标。新创建的指标同时会以特定类型的标签,下沉到元数据中心对应的表和字段上,这样在数据地图上就可以搜索到表关联的指标。

指标系统还提供了按照指标名称、标识、业务口径的检索功能。

既然指标系统能够实现指标的规范化定义,解决“如何系统化、规范化定义指标”的问题,接下来重点就是如何基于指标系统构建全局的指标字典,因为这是指标治理的最终结果。

基于指标系统构建全局的指标字典

指标治理的最终结果,就是要形成一个全局业务口径一致的指标字典。让使用指标的人,可以通过指标字典,快速了解指标的业务含义和计算过程,不会对指标口径产生歧义。

数据中台团队必须要有一个专门负责指标管理的人或者小组(一般不超过 3 个人),最好是数据产品经理来负责,如果公司没有这个职位,也可以让分析师承担(前提是分析师必须属于中台团队)。构建全局的指标字典分为两个场景:一个是面对一个新的指标需求,如何基于指标系统完成指标开发流程;另外一个是面对已经存在的,混乱的指标现状,如何进行全局梳理。

构建全局的指标字典分为两个场景:

一个是面对一个新的指标需求,如何基于指标系统完成指标开发流程;

另外一个是面对已经存在的,混乱的指标现状,如何进行全局梳理。

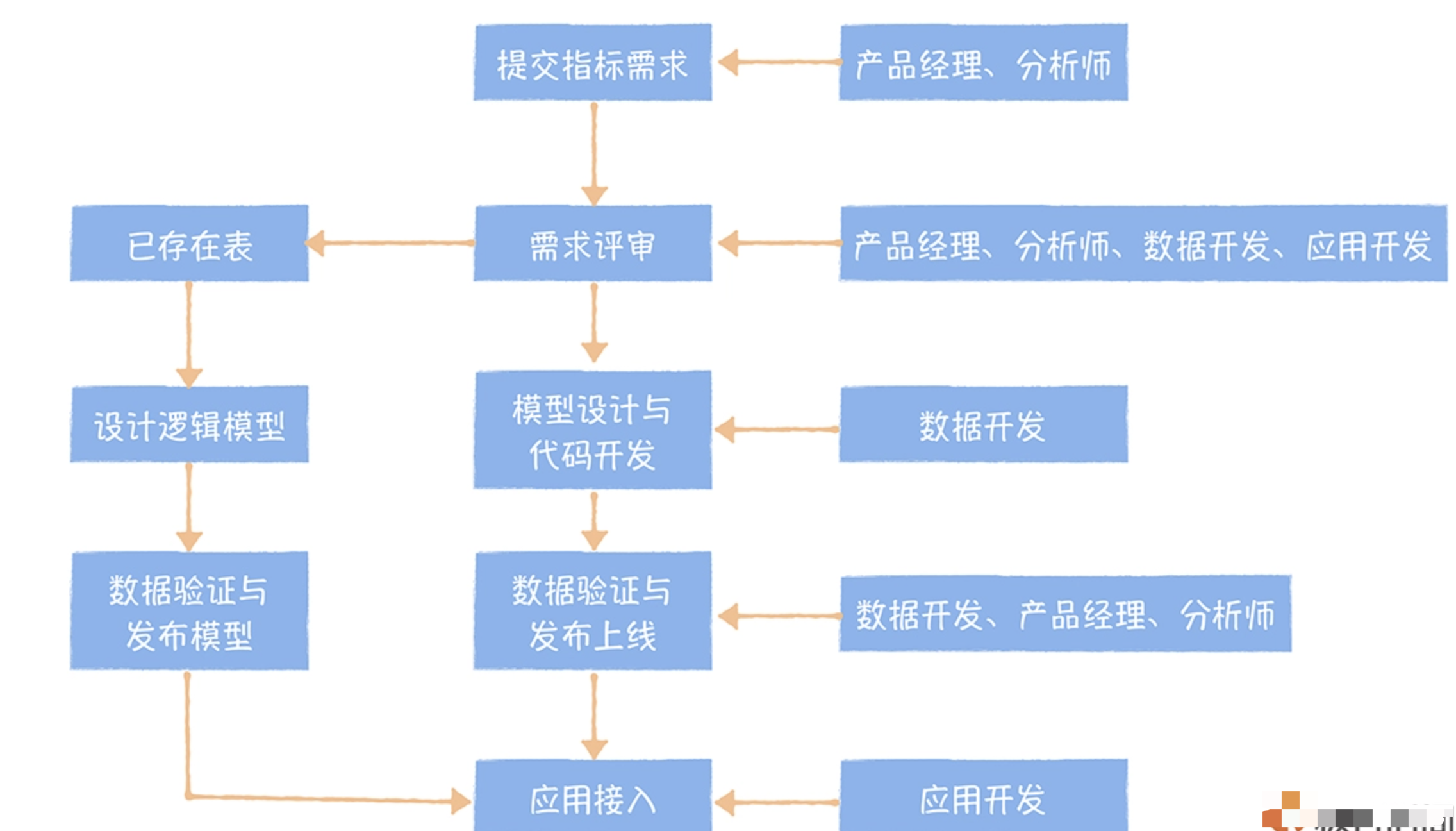

这个图详细地描述了新建指标的流程,流程中参与的各个角色。强调几点:指标需求评审,需要需求方、数据开发、应用开发都参加。评审首先要确认这是不是一个新的指标,并明确它是原子指标还是派生指标。评审的目的就是要大家达成一致。

评审的结果一种是不需要开发,是一个已经存在的指标,直接可以通过设计逻辑模型,发布接口,获取数据。

第二种就是需要开发。前者交付时间短,后者需要排期,交付时间长。指标有一级和二级之分,这个流程适用于一级指标,对于二级指标,可以不需要评审,当然开发也是由业务方开发和发布上线。除了新建指标的流程,对于很多公司,已经有一定的大数据业务,但是还不能算是一个中台,那这部分公司该如何进行一次全局的指标梳理呢?应该有以下几个步骤:

- 成立以数据产品或者分析师为核心的 1~3 人的工作小组,专门负责指标的全局梳理;

- 制定指标梳理计划,明确指标梳理目标,覆盖多少个业务线,与业务方共同制定时间计划;

- 对于每一个业务线,需要对还在使用的数据报表、数据产品进行盘点,这里顺便可以把没用的报表和数据产品应该下线;

- 对于每一个报表和数据产品中涉及的指标,按照以下格式进行收集;

- 对于收集的指标,明确业务口径,对于口径相同的,应该去除重复,关联的应用应该合并;

- 根据指标业务口径,明确指标所属的主题域、业务过程;

- 区分指标类型,对于派生指标,要明确指标的统计粒度、修饰词、时间周期以及关联的原子指标;

- 按照指标系统对指标的规范化定义,把整理好的指标录入指标系统。

通过全局的梳理和新建指标流程的管控,你就可以构建一个全局一致的指标字典了。

总结

强调几个点:

- 数据中台直接产出的核心指标必须实施强管理,由数据中台团队的专人或者小组负责,最好是数据产品经理的角色。

- 指标的管理必须结合系统 + 规范的治理方法,明确每个角色的职责,通过系统化的方法实现。

- 不同的两个指标描述的相同业务过程中的相同事实部分口径不一致,是指标梳理过程中最常见的问题,需要通过拆分原子指标和派生指标的方式解决。