各种指标体系的区别与联系

OKR(Objective and Key Results)即目标与关键成果法,是一套明确和跟踪目标及其完成情况的管理工具和方法。

OKR 由英特尔公司发明,自 2013 年底由一些从硅谷回国创业的人传入国内,后来逐渐受到 IT、互联网、高科技、海外投资人的追捧,开始流行起来。

KPI(Key Performance Indicator)即关键绩效指标,是一种较为传统的目标式量化管理指标。KPI 是一种工具,可以把企业战略目标分解为一项一项可操作的工作目标,多年来广泛应用于各行各业。

看到字面上的含义,你可能更糊涂了,这两者看着差不多啊?其实,关于这两者,你可以这样理解:OKR 包含了 KPI 的功能。

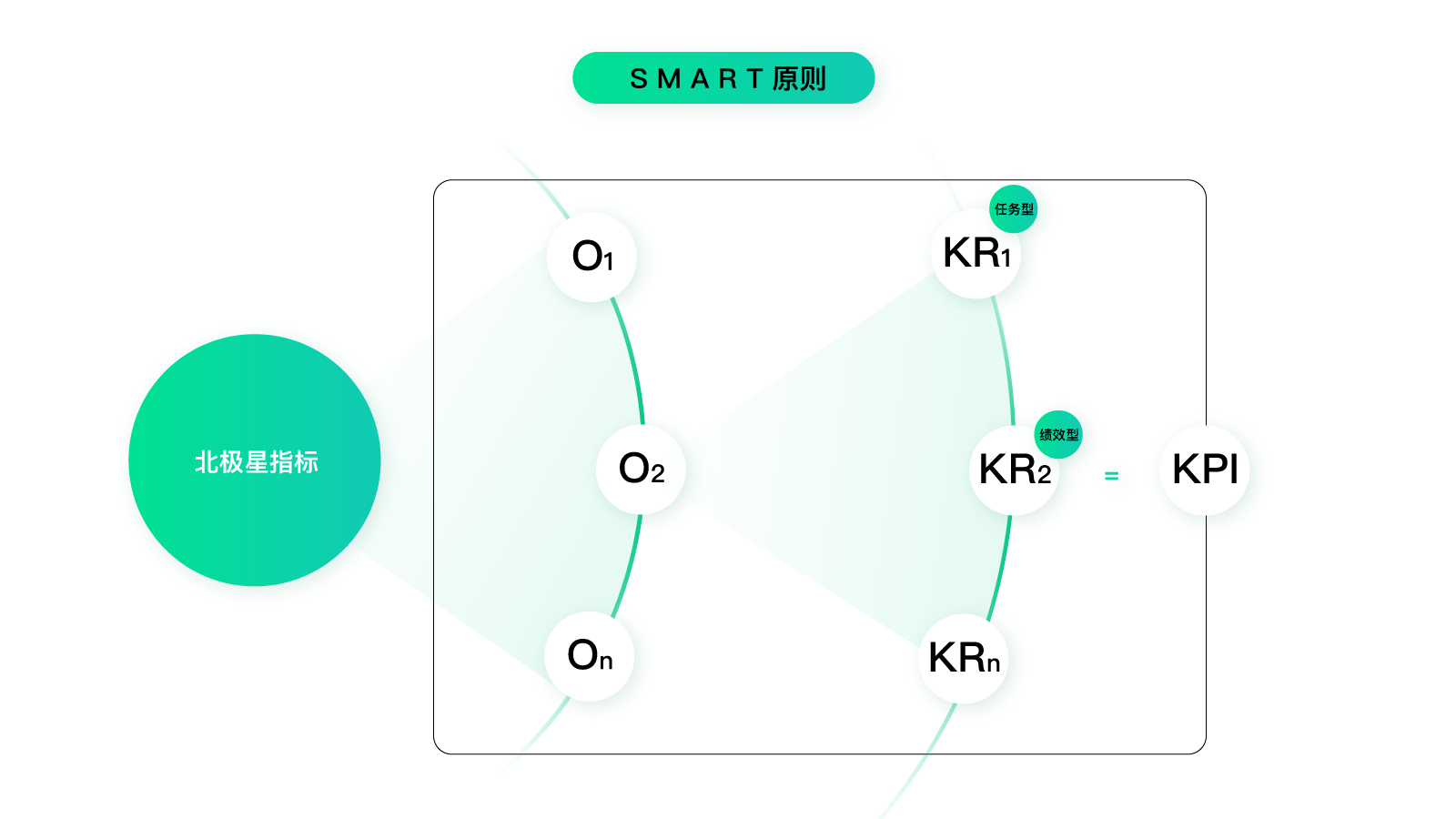

在目标与关键成果法中,每个目标(O)后面都可以跟着数个关键成果(KR),我们可以把这些关键成果标记为 KR1、KR2……

从图中可见,OKR 中的关键成果(KR)可以分为绩效型和任务型。

比如“每天发布一篇公众号”,这是典型的任务型 KR;公众号点击率不低于 5%,是典型的绩效型 KR。而 KPI 和绩效型 KR 其实没有区别。

所以,OKR 和 KPI 的区别就是:OKR 包含的内容更全面,虽然两者同样都是可量化的,但 OKR 不要求全部用绩效的形式量化。

这其实是比较符合实际情况的,毕竟不是所有事项都能被绩效指标所量化。比如像设计、研发、人力、行政等工作,都非常的重要,但他们的工作很难用绩效指标来量化。

至于上一讲中提到的北极星指标,相当于更高级的总指挥官。它衡量的是公司整体的增长情况,一个北极星指标可以对应很多个目标(O),每个目标下面又对应着很多个关键成果(KR)。而其中有一部分绩效型的关键成果,就等同于 KPI。具体关系请看下图。

聊完 OKR 与 KPI 的区别,我们再简单说说制定目标时会用到的 SMART 原则。

掌握好 SMART 原则可以帮助我们制定目标,这个“目标”包含了北极星指标、OKR、KPI 等等。也就是说,SMART 原则是一个关于制定目标的普适性原则,它包含了 5 点。

具体(Specific):比如,“提升客户体验”说的就过于笼统,如果改成“减少客户投诉,由 3% 减至 1%”就具体了很多。

可衡量(Measurable):比如,“安排进一步的培训课程”就难以被衡量,如果改成“2019 年 3 月前完成培训课程,团队成员出席率超过 95%,考试成绩超过 80 分”就能够衡量了。

可实现(Attainable):在宜人贷的时候老板对制定目标有很高的要求,必须是有挑战性的并且大概率可以实现,也就是那种你要努力踮踮脚才能够到的。所以在制定目标时最好能和领导、下属、相关同事进行沟通,避免制定出难以达成或缺乏挑战性的目标。

相关性(Relevant):比如公司的北极星指标是“提升总订单量”,那么你为所有人制定的目标都应该和“提升总订单量”这个目标有关,并且要与大家的本职工作相关联,否则就强人所难了。

时限性(Time-bound):目标要有时间限制,比如“2019 年全年营收达到 1000 万”。

需要注意的是,北极星指标比较特殊,只要提出指标方向就可以。具体的时限和指标,需要在实际应用时分解并完善。

OKR 与 KPI 孰优孰劣?

对于增长来说,创新和绩效都很重要:创新才能带来突破,才可能带来指数级增长,但创新投入大、有风险、也难以很快看到效果;关注绩效更容易维持稳定的增长,而且可以立刻看到成效,但长期来看难以创新,导致增长很快陷入瓶颈。

虽然我们的方法可以很好融合这两者的关系,但是如果没有合理的制度做保障,也很难落地。

比如,我们前面反复提到“通过差异性洞察找到增长爆破点”,可以看作是创新的基础。而在之后进行的数据驱动的实验,可以帮助我们稳定提升绩效。

但是假如公司只有 KPI 制度,要求所有的工作都要尽快看到绩效成果,那像“用户洞察”这种需要花费很多时间和精力的事情也许就只能搁置了,即使它非常重要。

所以为了平衡创新与绩效指标,保证增长,现在很多公司开始使用 OKR 来代替传统的 KPI。OKR 强调愿景和目标,这里面既包含了价值定位、目标,又包含了可以量化的任务型指标和绩效型指标,很好地平衡了创新和绩效之间的冲突。

相信看到这里,你一定已经很明确了。

在做一些偏创新、重要且不紧急的事项、难以短期看到成果但对未来发展非常重要的事情上,应该多考虑 OKR 中的任务型指标,慎用绩效型指标。

如何制定 OKR?

理解了 OKR 与 KPI 的应用场景后,我们一起来看看如何制定 OKR?

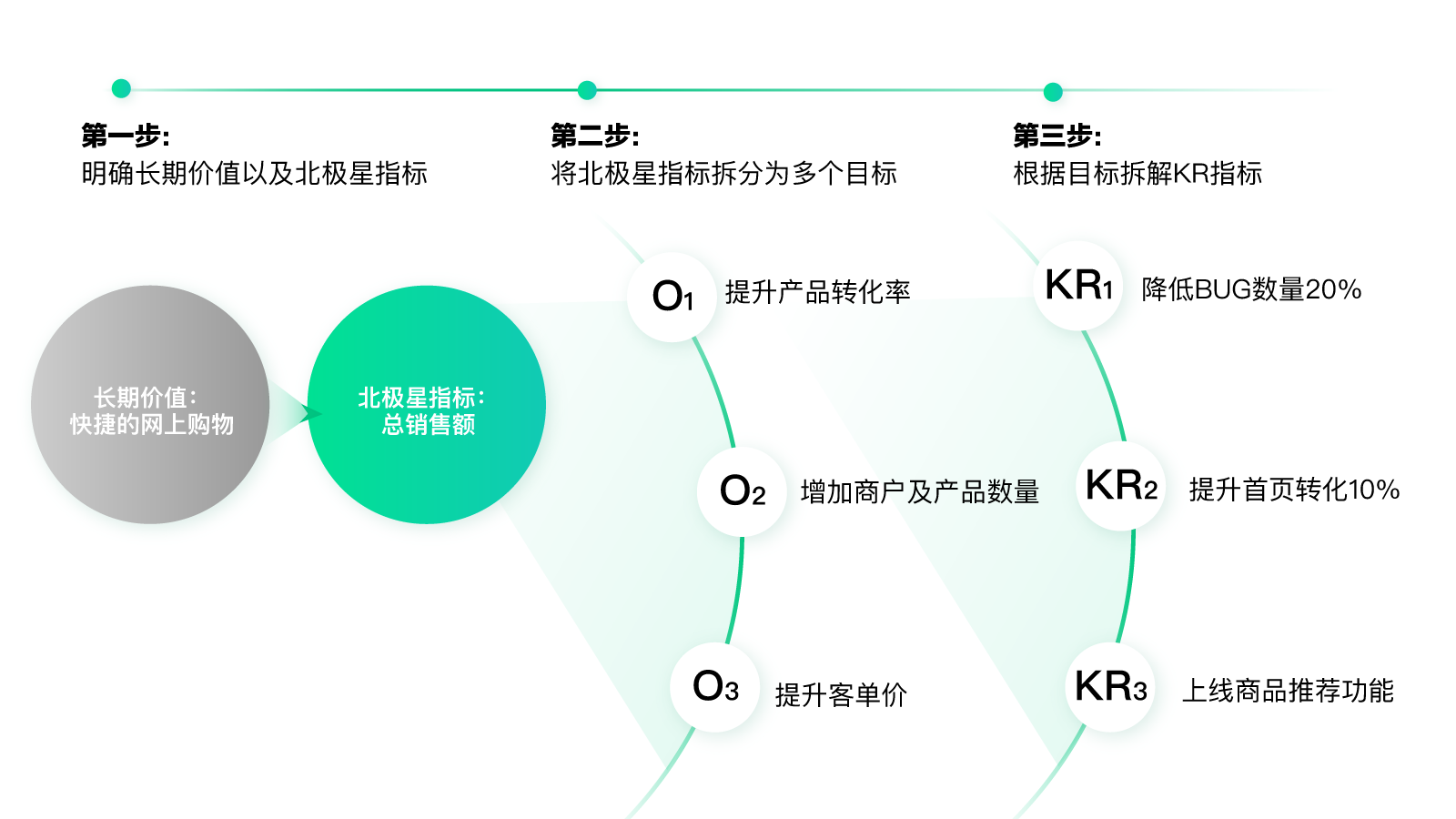

举个例子,假设你现在的公司是一家电商公司,你应该如何通过 OKR 助力增长呢?你可以分三步走。

第一步,明确长期价值及北极星指标。比如,长期价值是“快捷的网上购物”,当前阶段的北极星指标是“总销售额”。

第二步,将北极星指标拆分为多个目标:O1、O2、O3……比如 O1:提升产品转化率;O2:增加商户及商品数量;O3:提升客单价……

第三步,根据目标拆解 KR 指标。比如,就 O1 来说,可以拆解为 KR1:降低 bug 数量 20%;KR2:提升首页转化 10%;KR3:上线商品推荐功能……

当然这只是个非常简单的示意,实际情况肯定会复杂很多,大家需要根据自己项目的情况去分解,并在指标上增加时限和其它具体说明。

看到这里,你可能会问:这些目标是怎么得出来的呢?指标具体应该怎么拆解呢?我在后面的文章里会详细讲解。这里,你要重点了解的是这一系列的整体思路。

OKR 如何助力增长?

OKR 虽然有利于创新和增长,但并不是使用它就可以安枕无忧了。事实上,如果北极星指标或 OKR 用的不好,也同样会出现传统 KPI 导致的各种问题。

KPI 的弊端:

- 没有人对最终结果负责,每个人只对自己的部分负责;

- 人的主观能动性被压抑;

- 高度依赖管理者的指令;

- 为完成 KPI 导致作弊;

- ……

但如果你在使用北极星指标及 OKR 时,依然抱着大家应该各司其职、不能“越界”的传统心理,你会发现不管用什么方法及制度,结果都相差无几。所以,制度仅仅只是一种辅助工具,最重要的是你怎么看待和使用它。

比如,借款产品的风险团队为了降低坏账率,最简单的方法就是一刀切,直接提高借款门槛,降低总量。这样的话风险团队自己的 KPI 就完成了,但是业务方的 KPI 就会受到影响。

但是如果大家联合起来,共同目标是在保证业绩量不变的情况下降低风险,那么风险团队就需要多做一些测试。

假设,风险团队经过测试最终发现降低 10% 的总量和降低 20% 的总量时,风险表现情况一致,这样就可以帮业务方多争取 10% 的业绩。

所以,在运用北极星指标及 OKR 时,首先要确保大局观。制定周全的北极星指标,在向下分解时倡导各部门的协同,而非从职能角度割裂它。

宜人贷在过去的两年里一直实行项目制,配合 OKR 取得了很好的成效。每个人都可以申请立项成为项目经理,然后找到合适的同事搭配,大家朝着共同的目标一起达成任务。这样就杜绝了不同职能间彼此不互通的问题,做到高效创新。

当然,这对领导层的组织协调有较高的要求。他们需要判断什么样的项目可以做,是否已经有其他人在做类似的事情,需要什么样的资源,是否对达成北极星指标有重要的作用等等。

当然,很多公司可能没有项目制,没有 OKR,那是不是就不能做增长了呢?当然不是。你仍然可以通过大局观、沟通协调能力,互惠互利地去团结你的“战友”做最有价值的事情。这样,增长离你还会远吗?