数据中台涉及数据产品、数据架构师、数据开发、应用开发、分析师……多个角色。数据中台要用到多个工具,又涉及多个角色,如果没有配套的协同流程和规范,没办法达到数据中台高效、高质量、低成本的建设目标。

郝有才(数据开发)修改了数据中台一个数据加工任务,变更了产出的数据表字段,因为没有通知到下游数据的负责人,结果影响了 10 多个任务,大量数据应用出现异常。这属于比较典型的“协作事故”,咱们再接着看一个跨团队之间协作的问题。

张漂亮(业务系统的服务端开发)今天业务上线,她提交了数据库变更工单,修改了商品交易明细表的商品类型枚举值。但这个升级并没有通知数据部门,结果导致基于商品类型计算的多个指标数值出现错误,严重影响了第二天多个数据产品的数据产出。

建设数据中台是一项系统性的工程,不但要有技术的思维,更要有管理者的视角。所以接下来了解数据中台中三个最常见的协作流程:数据研发、数据分析、资产管理。我们一起看一下,不同角色使用场景化的工具产品是如何进行高效协作的?

因为流程协作涉及的料也很多,我们就先从数据研发的场景讲起,如果你是一名普通的数据开发,你肯定很熟悉下面的这些场景。

关注这样几个重点,对于理解一个协作流程如何运转非常关键:

- 一个流程中涉及到了哪些环节?

- 这些环节涉及到哪些角色参与?

- 承载这个场景的工具产品是什么?

- 这些环节之间是如何衔接的?

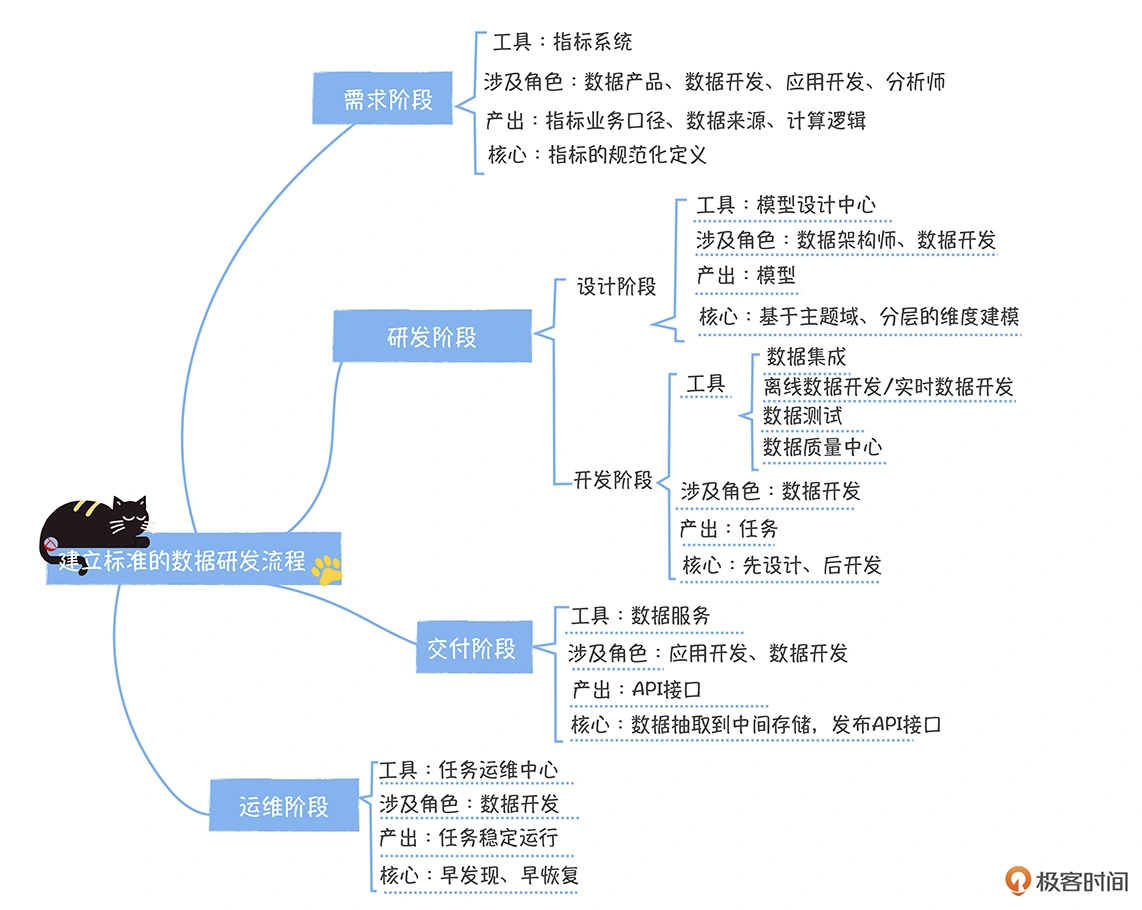

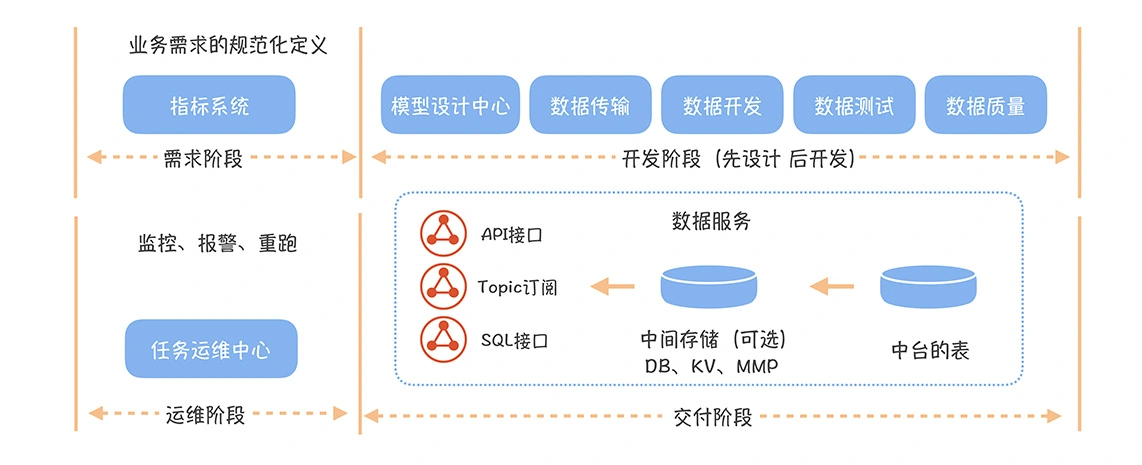

在很多人的印象中,数据研发就是写代码,其实对大规模、标准化的数据建设来说,这远远不够。在网易,标准的数据研发流程包括四个阶段:需求阶段、开发阶段、交付阶段和运维阶段。每个阶段中又涉及多个环节,如果你缺失了这些环节,就很容易出问题,数据也会因此没办法高效、高质量的交付。

需求阶段

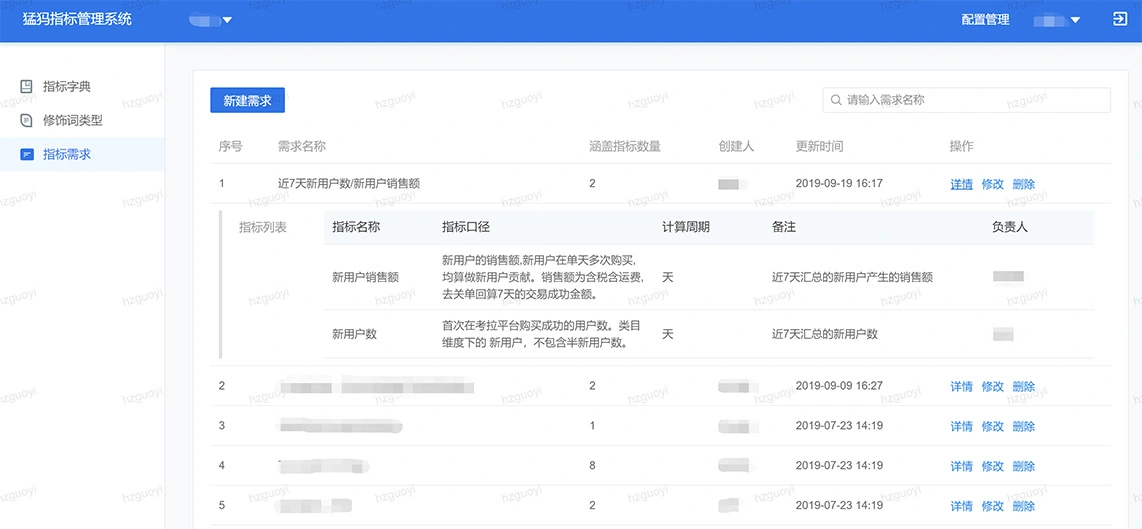

需求是数据开发的起点。如果想让后面的流程高效运作,那需求的定义一定要清晰,这样协作者(数据开发、应用开发、数据产品 / 分析师)对需求的理解才能一致。在数据中台中,数据需求通常是以指标的形式出现的,比如李天真提了个需求(计算每日黑卡会员的消费额),而承载这个场景的产品就是我们讲的指标系统。那什么时候会提需求?又什么时候会频繁用到指标系统呢?一般来说,分析师在制作新的报表,数据产品经理在策划新的数据产品时,会提一些新的指标需求,然后就会在指标系统登记指标(包括指标的业务口径、可分析维度、关联的应用、时间周期信息)。这个时候,指标的状态就是待评审状态。

管理指标的数据产品(没有这个角色的,分析师也行)会叫上相关的数据开发、应用开发、提出这个需求的分析师或者数据产品,对指标进行评审:

- 指标是新指标还是存在的指标;

- 如果是新指标,那么是原子指标还是派生指标;

- 确认指标业务口径、计算逻辑和数据来源。

那评审后的结果又是什么呢?

如果是新指标,就在指标系统上录入相关信息,指标状态是待开发状态;如果是存在的指标,应用开发可以直接找到这个指标所在的表,然后看这个表是否已经有现成的接口可以被直接使用,如果有,就直接申请授权,如果没有,可以基于这张表发布一个新的接口。

研发阶段

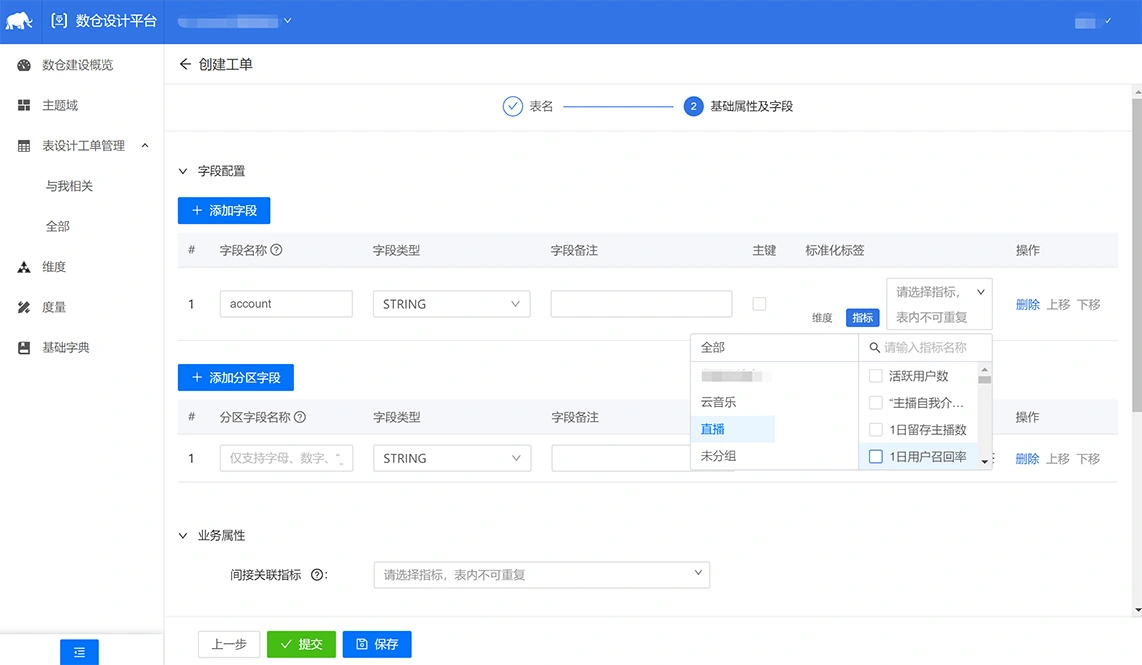

在这个阶段,要秉持“先设计,后开发”的理念。为啥这么说呢?因为很多开发都习惯边开发、边设计,想到哪里,代码写到哪里,这其实并不是一个好习惯。这会造成缺少整体的设计,开发过程中经常出现表结构频繁修改、代码返工、整体研发效率不高。所以说,我们要先做好模型的设计,数据开发在设计的过程中,可能要用到一些已经存在的数据,这时就要利用数据地图发现已经存在的表,然后理解这些表中数据的准确含义。

在模型设计过程中,要对模型中每个字段关联前面设计好的指标,以及可分析的维度。比如,我们对下图的 account 字段,标记为指标“用户消费金额”,user 标记为“买家维度”。这个标记会把模型和指标建立关联关系,然后把前面设计的指标落实到了表中。

到这一步,模型设计还不算完,数据开发还要提交模型上线工单。工单会根据模型所属的主题域,流转到对应域的负责人,并通知对应域负责人进行审批。审批通过后,模型会自动发布到生产环境。

这里你要注意一下,数据域的负责人一般是数据架构师,他需要检查数据是不是重复建设,要保证自己管理的域下模型设计的相关复用性、完善度、规范性的相关指标。

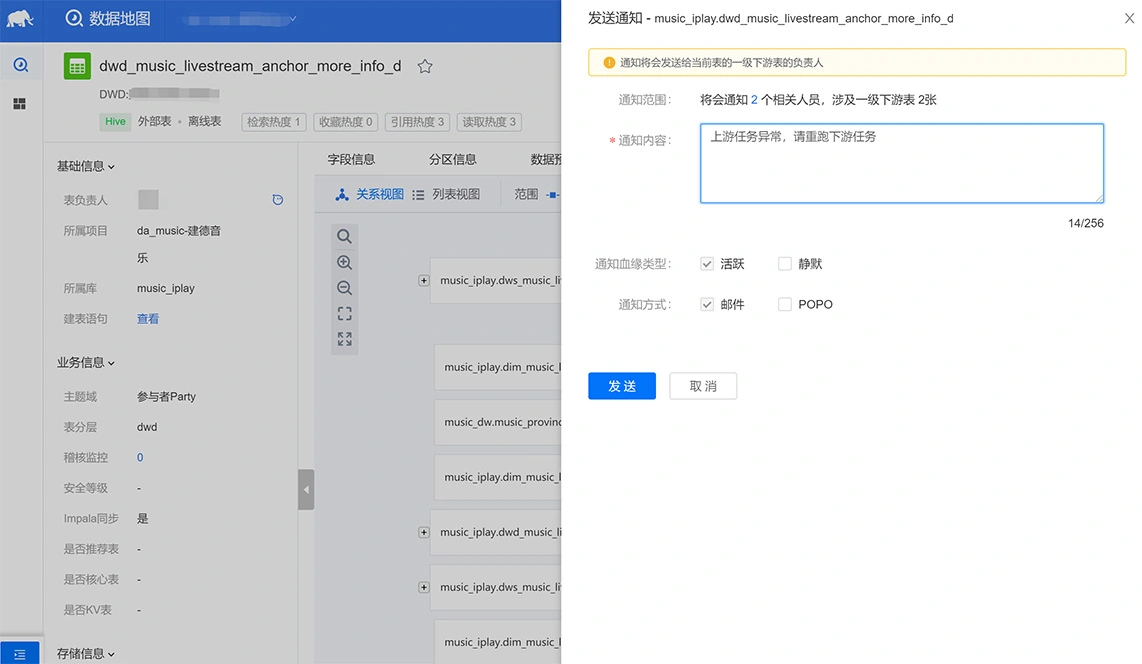

当然了,除了新建模型之外,已有模型也会存在变更的情况(比如增加一个字段或变更字段枚举值)。这个时候,要根据数据血缘,通知所有依赖这个表的下游任务的负责人,在负责人确认以后,才能进行模型变更。

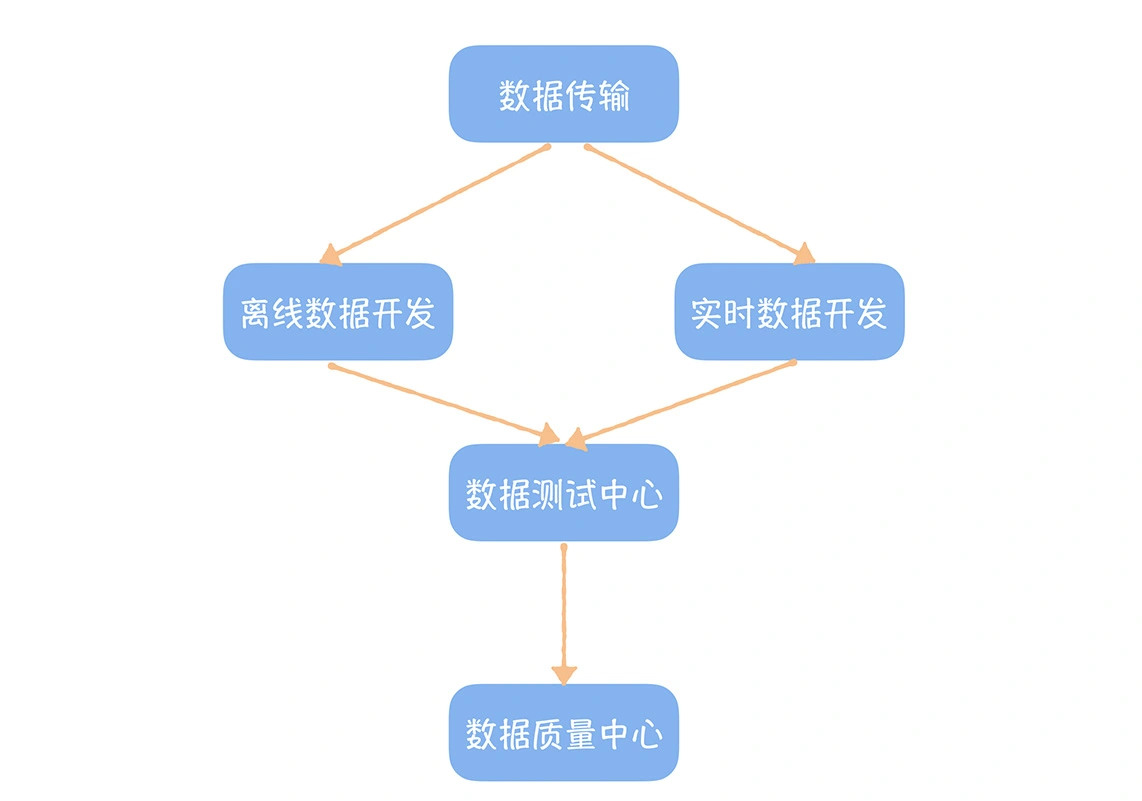

比如,甄可爱是一名数据开发,她接到需求完成模型设计之后,就要开始模型的开发了。首先她要把数据从业务系统导入数据中台中,那她第一步就要申请对应数据库的权限,然后在数据传输中心建立数据传输任务,把数据同步过来。

接下来,要清洗和加工数据,那她要在数据开发中心开发数据的 ETL 任务,根据之前模型设计,编写对应任务的代码。任务代码完成以后,甄可爱要在数据测试中心,验证数据:

- 一个是进行数据探查,确定新加工的数据是否符合预期;

- 另外一类是对原有模型的重构,新增字段或者更新部分字段。此时不仅要验证新加工数据的正确性,还要确保原有未修改数据与修改前是否有改变,我们管它叫数据的比对。

数据测试中心还提供了静态 SQL 代码检查的功能,主要是发现一些使用固定分区、使用测试环境的库、使用笛卡尔积等代码问题,我们把这个过程叫 SQL Scan。 在我们的开发规范中,只有通过 SQL Scan 的代码才被允许发布上线。

在数据测试完成后,甄可爱还要在数据质量中心里配置稽核校验规则。目的是对任务产出的数据进行校验,在数据出现问题时第一时间发现问题,快速地恢复故障。

在开发规范中,主键唯一性监控、表行数绝对值以及波动率监控等属于基础监控,是必须要添加的,另外还需要根据业务过程,添加一些业务规则,比如一个商品只能归属一个类目等。

配置完稽核规则,甄可爱要任务发布上线了。任务发布上线,要设置调度周期,配置任务依赖,设置报警规则以及报警对象,选择提交的队列。

任务发布与模型发布一样,也需要进行审核。首先甄可爱需要发起任务发布上线的工单,然后工单会根据产出表所在域流转到对应域负责人贾英俊审批,审批的主要内容:

- 确认任务参数设置是否合理,比如 Spark Executor 分配内存和 CPU 资源;

- 检查任务依赖、报警设置是否正确,核心任务必须要开启循环报警,同时要开启报警上报;

- 重点审核稽核规则是否完备,是否有缺失需要补充。

在审批通过以后,任务就会发布上线,每天就会有数据源源不断的产生了。

到这里,甄可爱就完成了所有模型研发的流程了。你看,虽然是一个模型研发的环节,可涉及这么多的工具产品,还包括了多个审批流程,但是这些工具和流程,都是标准化研发不可或缺的。例如如果不测试,就会导致大量的 BUG 上线,如果没有稽核监控规则配置,就会导致出了 BUG 还不知道,等着被投诉。

而数据研发完,接下来就是数据的交付了,如何让数据快速接入到数据应用中呢?

交付阶段

在数据中台之前,其实并不存在单独的交付阶段,因为数据开发加工好数据应用需要的表,他的工作就已经结束了,剩下的就是应用开发的事儿了。应用开发需要把数据导出到应用所属的数据库,然后开发 API 接口,供客户端调用。

数据中台,提出了数据服务化的思想,数据中台暴露的不再直接是数据,而是服务。数据开发不仅需要加工数据,还需要把数据发布成 API 接口或者其他服务形式,提供给业务系统或者数据产品调用,从而形成了单独的数据交付阶段。

数据服务承载了数据交付的整个流程。数据开发,可以直接选择一张数据中台的 Hive 表,然后在数据服务上创建一个数据抽取任务,把数据抽取到中间存储中(中间存储可以是 DB,KV,MPP 等)。这个过程,数据服务会自动根据中台数据的产出时间,在调度系统中创建数据导出任务,建立到产出任务的依赖。

接下来,数据开发可以基于中间存储发布 API 接口,定义输入和输出参数,测试 API 后发布上线。这个时候,数据开发的工作才算完成。

最后,应用开发在数据服务上创建应用,然后申请对该接口的授权,等数据开发审批通过后,就可以直接调用该接口获取数据了。

数据交付完呢,还不算完,接下来数据开发的工作,还需要保证任务的正常运行,这就进入了第四个阶段,运维阶段。

运维阶段

承载运维阶段的工具产品主要是任务运维中心。在这个阶段的第一责任人是任务负责人(一般是这个任务对应的数据开发)。这里有这样几个过程:

- 数据开发接到报警后,要第一时间认领报警;

- 任务运维中心提供了报警认领的功能,数据开发点击认领,代表数据开发开始处理这个报警;

- 如果报警迟迟没有人认领,任务运维中心会每隔 5 分钟会发起一次电话报警,直到报警认领;

- 如果报警一直没有认领,系统会在 3 次报警,15 分钟后进行报警的上报,发送给模型所在域的负责人。

这样的机制设计,确保了报警能够在第一时间被响应,我们在实施这项机制后,报警的平均响应时间从 2 个小时缩短到 15 分钟内。

那么当数据开发认领报警之后,需要开始排查,首先要确认上游依赖任务稽核规则是否有异常(也就是输入数据是否存在异常)。如果没有异常,数据开发要通过任务运行日志,排查当前任务的问题原因,并进行紧急修复,接下来再重跑该任务,任务重跑完,还要通过数据地图,找到所有依赖该表的下游任务负责人,发送“下游任务需要进行重跑”的通知。

故障恢复完,还要进行复盘,其中重要的事情就是补充稽核规则,确保不再出现犯过的错误。通过这样不断沉淀和记录,数据中台的数据质量就会越来越高,数据质量问题也会减少。

总结

在这四个阶段中,经常容易忽略的是需求阶段和交付阶段,如果需求定义不一致,就很容易导致后面的研发返工,如果没有标准的数据交付流程,就会数据接入慢,同时交付后维护的复杂度会增加。再强调两个重点:

- 数据研发的需求是从指标的规范化定义开始,数据产品、数据开发和应用开发要建立一致的指标业务口径、计算逻辑和数据来源,从而才能确保需求被高质量的交付;

- 数据服务承载了数据标准化交付的功能,通过发布成服务 API 的方式,把数据中台的数据接入到数据产品中。