我最开始做 AI 项目的时候,碰到过一个预测员工离职可能性的产品需求。当时,因为我对算法技术不熟悉,所以我只告诉算法工程师,我们要做一个预测员工离职的模型。因此,算法同学按照自己的理解,把它做成了一个预测员工可能离职的排序,而不是离职的概率。

很显然,这个模型和业务方的原始诉求是有出入的。但是,当我去说服算法工程师修改模型的时候,却被他说“你自己先搞清楚算法能做什么、不能做什么,再来和我谈”。后来我才知道,他的模型是按照回归的方式做的,得到的结果是未来预计离职的天数,最后自然是按照天数来做排序。

这件事也让我下定决定去学习算法技术,不说要学得多么精通,至少要知道常用算法的实现逻辑和应用场景,这也是我在算法技术能力篇要给你讲的。这样一来,当你和算法同学协作的时候,能够减少很多沟通成本,知道如何给算法工程师提需求,能和他们同频沟通,就算是要对模型结果进行争执,也能更有底气。

机器学习分类

先从宏观上了解目前机器学习的三大类应用场景,分别是分类问题、回归问题、聚类问题,以及怎么用相关算法来处理这些问题,最后帮你梳理一张 AI 产品经理需要掌握的算法技术全景图。这样,我们后面再去学习具体的算法,就能有一个更清晰的学习路径了。

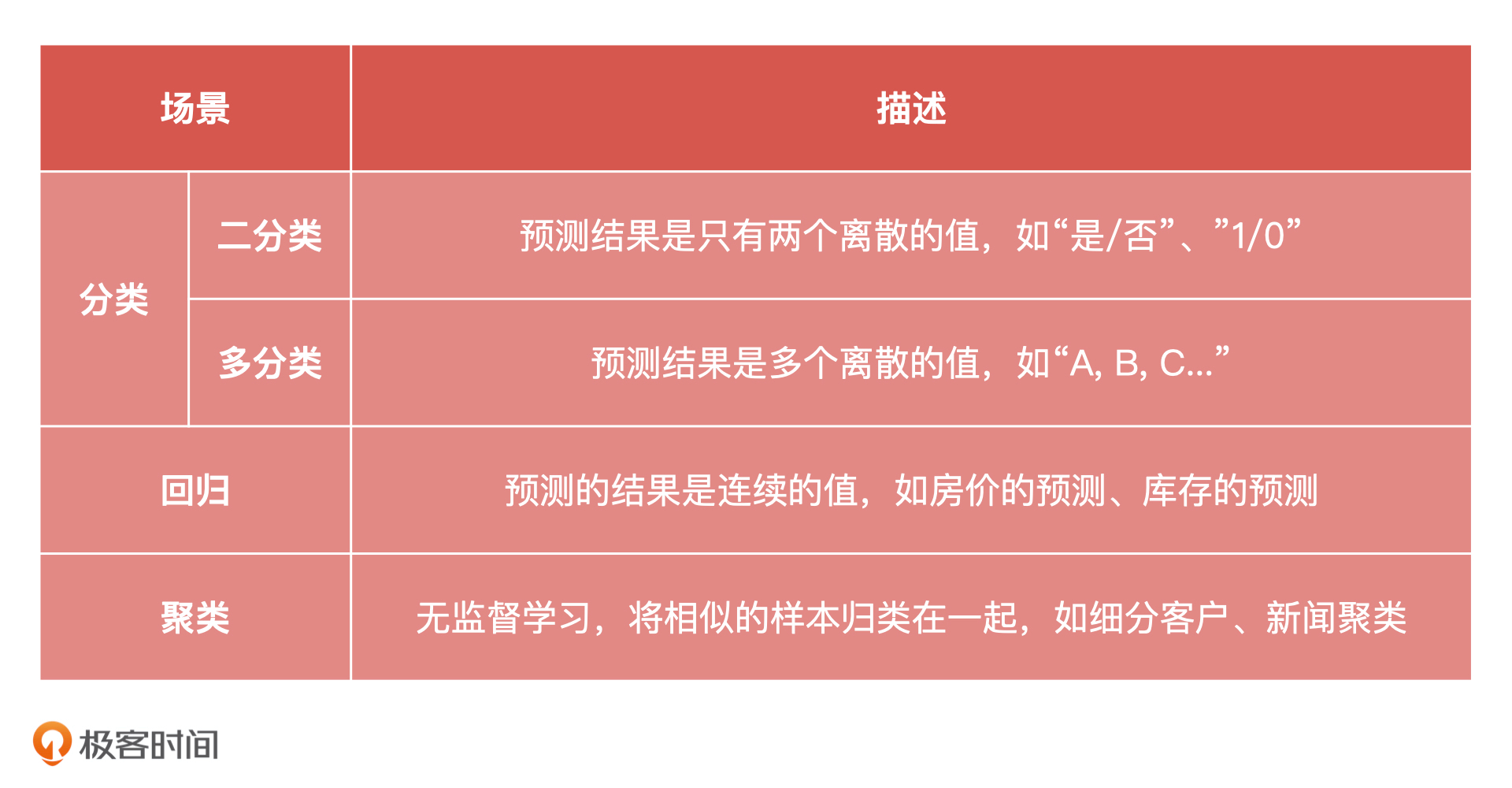

这里,我先把分类、聚类和回归问题的定义总结在了下面的表格里,你可以先看看,对它们有个整体印象。

处理分类问题的算法

在实际工作中,我们遇到最多的问题就是分类问题,分类问题经常出现在分类判断、标签预测、行为预测这些场景中。

比如说,你现在是一个电商产品经理,有商城全部用户的历史行为数据,以及用户 A、B、C、D 的性别数据,希望预测商城其他用户的性别,可能是用户 E。

这就是一个很经典的分类问题,这个问题的预测结果就是男性或者女性。像这种判断一个事情的结果是“男 / 女”、“是 / 否”、“1/0”的问题就是二分类问题。

不过,如果我把已知条件变换一下:你现在有商城全部用户的历史行为数据,以及用户 A、B、C、D 的婚姻状况数据,希望预测商城其他用户的婚姻状况。这个时候,预测的结果就是未婚、已婚或者是离异了,像这种预测结果是多种情况的,就是多分类问题。

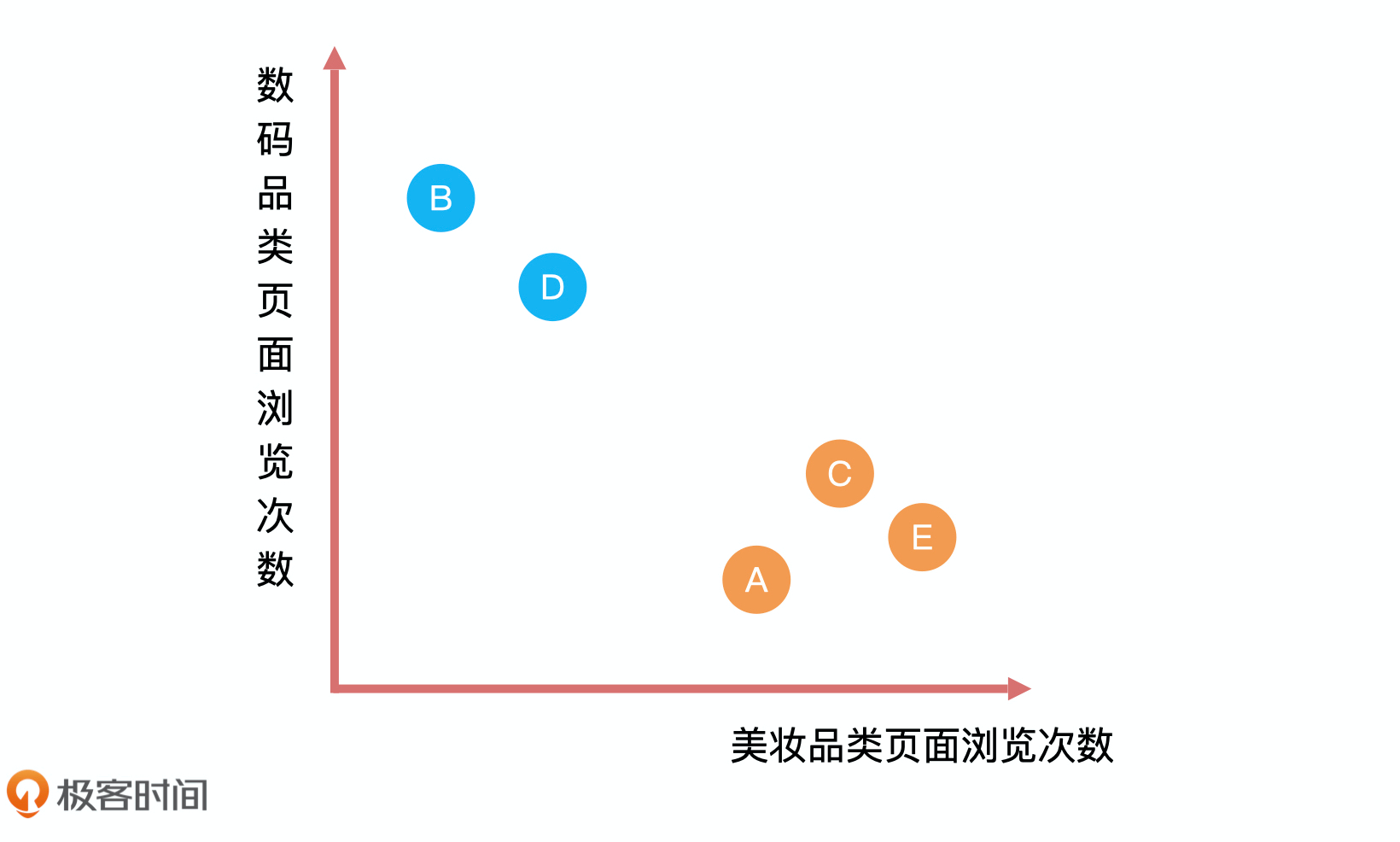

那分类问题怎么解决呢?我们再回到刚才这个例子中。结合上面的表格,我们可以看到,已知性别的用户会呈现出来一种规律,就是女性浏览美妆品类次数远高于浏览数码类页面次数,而男性会呈现出相反的趋势。

我们可以把性别和浏览页面次数呈现到一个图里,然后将用户浏览美妆品类页面,数码品类页面次数录入。这个时候,你会发现用户 E 和用户 A、C 离得很近,从数学的角度来看,距离越近就越相似,所以我们大概率认为 E 的性别应该和 A、C 一样,是女性。这就是分类问题的解决过程。

在机器学习的场景中,分类算法解决分类问题也是利用相似的原理,可用的算法非常多,常见的有逻辑回归、朴素贝叶斯、决策树、随机森林、K 近邻、支持向量机,以及神经网络等等。

总的来说,使用分类算法解决问题,我们必须要有已知的训练数据,才能对未知数据进行预测。当已知信息缺失的时候,我们又该怎么办呢?这个时候,我们要么考虑通过人工打标来处理数据,要么考虑使用聚类算法。这就是我接下来要讲的聚类问题的处理逻辑了。

处理聚类问题的算法

在机器学习中,我们经常需要给一些数据量很大,用户属性很多的用户数据进行分组,但往往很难下手。

我还是代入一个例子来给你讲讲,假设,你现在是一个客服系统负责人,为了减轻人工客服的压力,想把一部分常见的问题交给机器人来回复。解决这件事情的前提,就是我们要对用户咨询的商品问题先进行分组,找到用户最关心的那些问题。

这种需要根据用户的特点或行为数据,对用户进行分组,让组内数据尽可能相似的的问题,就属于聚类问题,用一个词概括它的特点就是 “物以类聚”。常见的聚类算法有层次聚类、原型聚类(K-means)、密度聚类(DBSCAN)。

那聚类问题该怎么解决呢?我们接着刚才的例子来说,假设我们现在有 5 条如下的咨询:

- 小爱同学和小爱音响有什么区别 ?

- 小爱同学和小爱音响都是小米的吗 ?

- 小米的蓝牙耳机怎么连接 ?

- 华为路由器和小米路由器哪个可以在校园网内使用 ?

- 一定要小米路由器才能用吗 ?

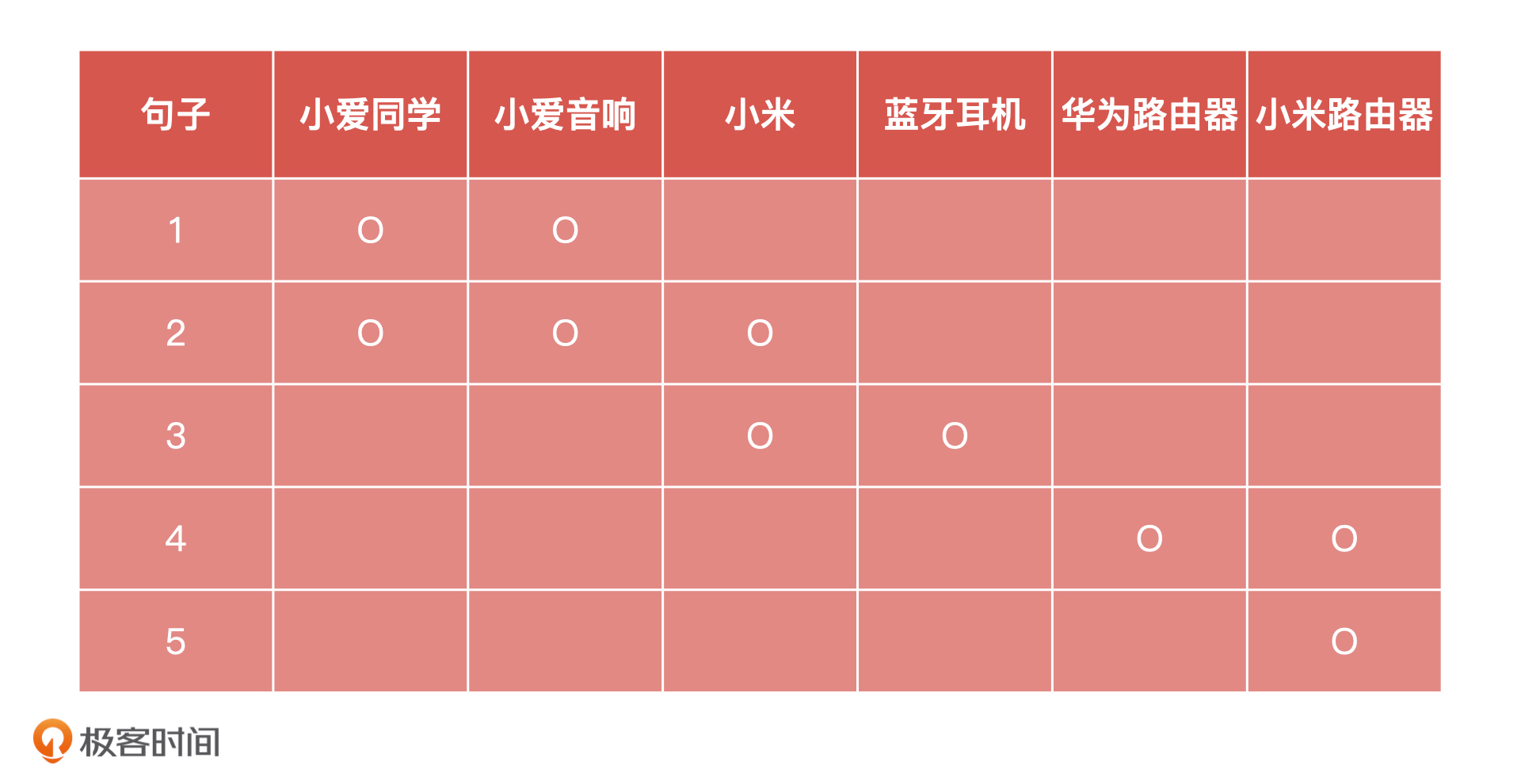

如果我们把每句话都看成单独的小组,这一共就是 5 个小组,那我们的目标就是把相似的问题合并成一个小组。最简单的办法,就是找出每个小组中的名词,把“各句中包含的名词一致的数量”看作“相似度”。这样一来,相同名词数量最多的两个句子就是最相似的。

按照这个思路,我把这 5 个句子中含有的名词都整理到了下面的表中,并用 “O” 进行了标记。

总之,聚类算法解决问题的核心思想就是“物以类聚,人以群分”,所以,聚类分析较为重要的一个应用就是用户画像。

我们刚才说了,分类问题和聚类问题的差异在于分类问题需要根据已知的数据去学习,然后为新的数据进行预测,而聚类分析直接在已有数据中发现联系。但它们还存在着一个共同点,那就是它们都输出的是 “0” 或 “1” 这种离散型的标签。

离散型的标签指的就是非连续的一个个单独的标签。比如说,一个人的年收入可能是从几万到几千万这样的连续性值,但是如果我们将年收入的具体数值转化成低收入、中等收入、高收入、超高收入这些档,每一个档就是一个离散型的标签。

但有时候,我们在项目中确实需要预测一个具体的连续性数值,比如酒店的价格或股票的价格。遇到这类问题我们该怎么办呢?这个时候,我们就可以通过解决回归问题的算法来实现了。

处理回归问题的算法

在实际工作中,我们也经常会遇到回归问题,比如需要预测某个商品未来的销量,预测某只股票未来的价格等等。

下面我就通过一个预测销量调整库存的例子,来讲讲回归算法中线性回归的解题过程。

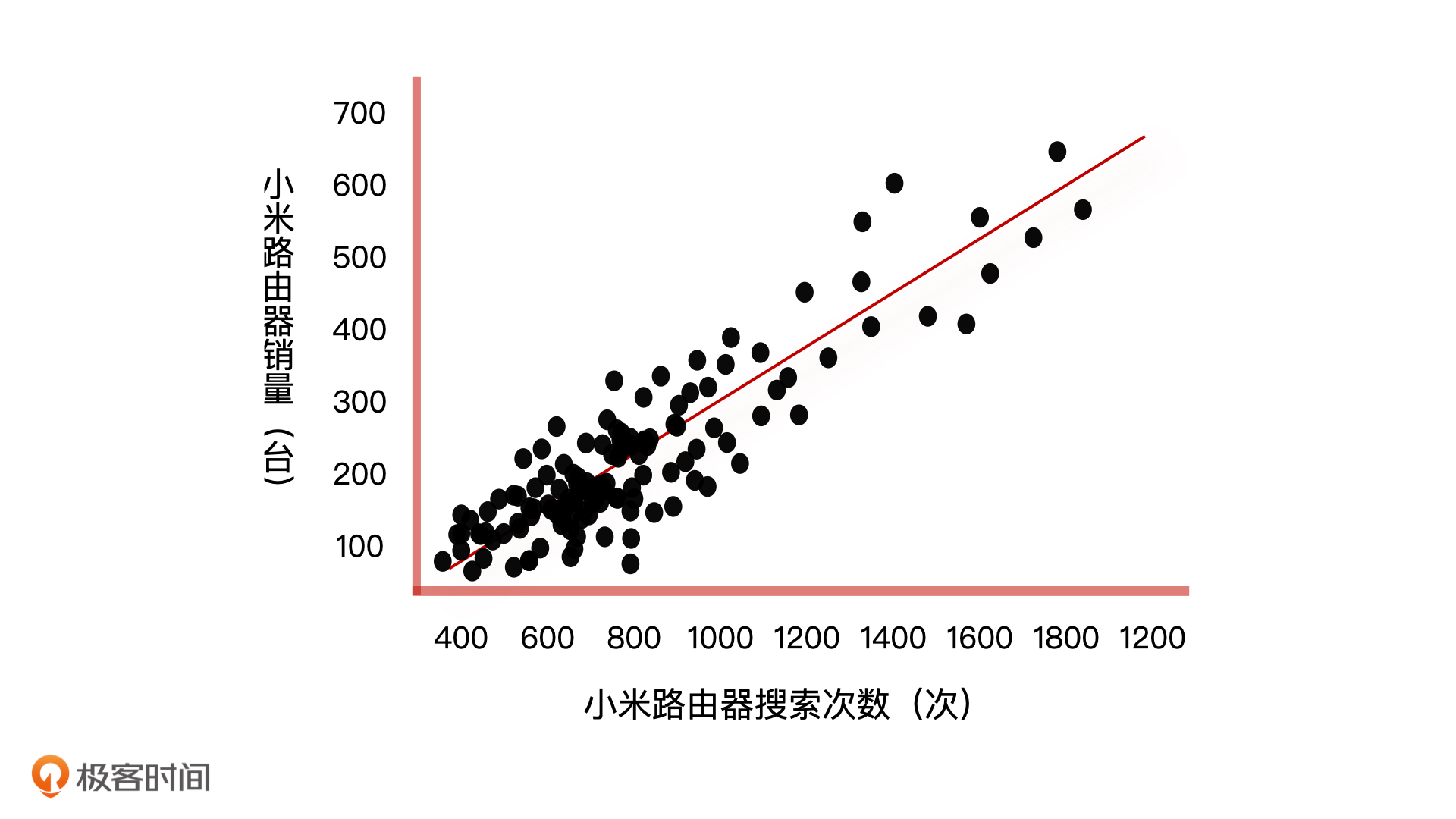

有这样的一个场景,你是一个电商产品经理,你们公司每件商品的库存都是通过预测未来产品的销量来动态调整的。这个功能的实现方式是,先根据商城 App 分析出用户的商品搜索次数,然后将每个商品的搜索次数和销量做数据分析,画出一个横轴为搜索次数,纵轴为销量的二维散点图。

我们以搜索小米路由器举例,从上图我们可以看到,相对密集的搜索次数都在 1000 次以下,当搜索次数超过 1000 次以后,散点变得稀疏起来。这样一来,我们就能根据数据拟合出一条回归直线。

这条回归直线上,因为销量和搜索次数成正比,所以它们都可以用一元回归方程来表示。如果我们假设影响销量的因素只有搜索次数这一个特征,那么在有了新产品和它的搜索次数之后,我们根据一元回归方程,就可以预测出新产品的销量了。

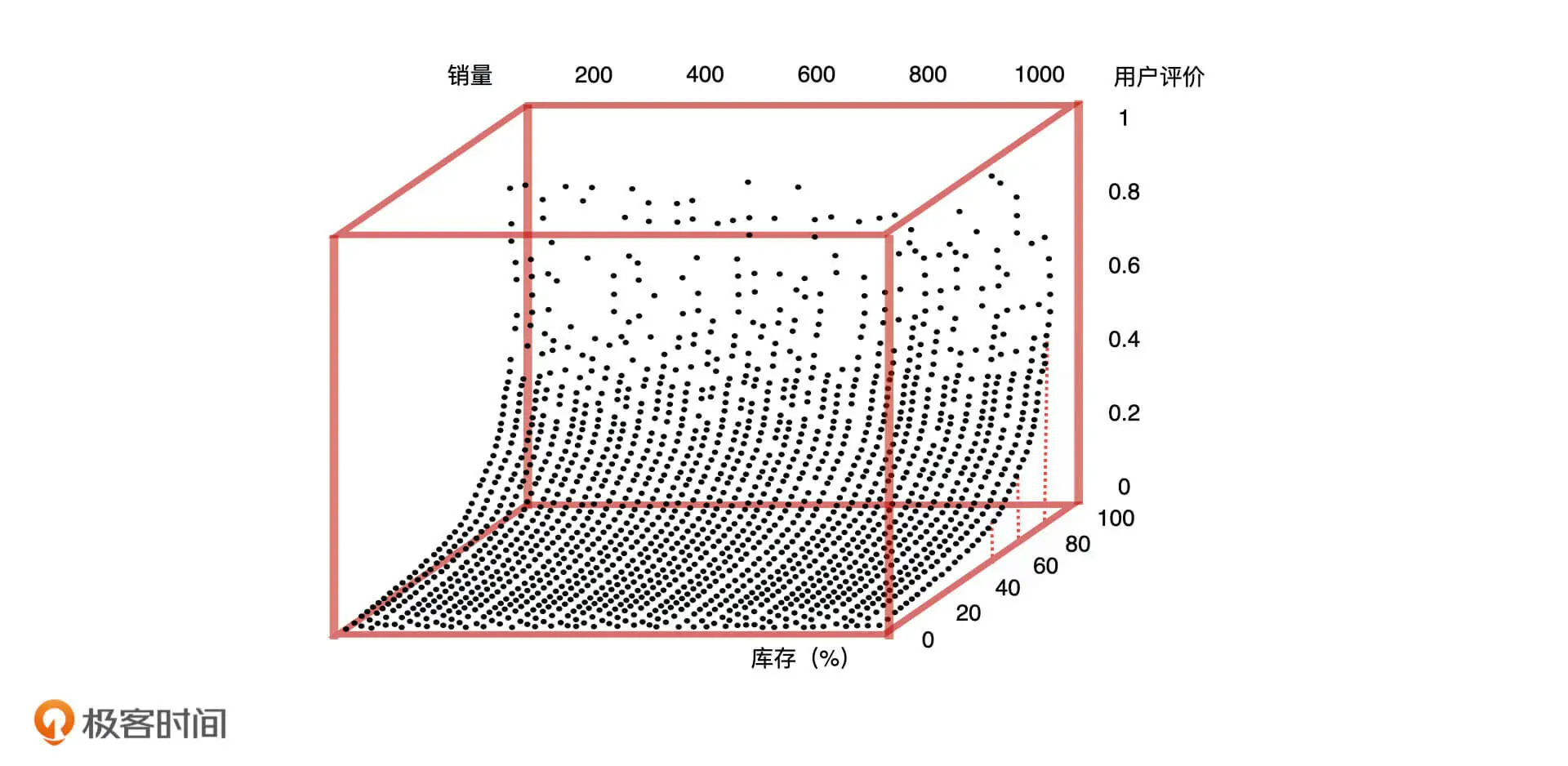

这个时候有的同学可能想说,“用户搜索次数虽然会影响销量,但我认为用户评价和库存也会影响销量啊”。接下来,我们就一起来验证一下这个假设。我们将库存、用户评价作为影响销量的两个因素,去分析它们之间的关系。

如上图所示,当库存小于 40% 的时候,用户评价和销量都很低,当库存大于 80% 的时候,用户评价和销量呈线性增长。我们发现,用户评价和库存共同影响了产品销量,只有当库存大于 80% 且用户评价高于 0.6 的时候,产品才有较好的销量。因此,这三者之间的关系可以用二元回归方程进行量化。

当然,实际情况是像服务态度、物流时间、折扣力度、广告宣传、购物体验这些因素,它们也会或多或少地影响销量。我们可以把这些因素也就是 n 个特征,都总结到同一个回归方程中,用多元回归方程表示,具体的公式如下:

销量 =a0+a1∗ 搜索次数 +a2∗ 用户评价 +a3∗ 库存 +a4∗ 折扣力度 +⋯an∗ 广告宣传

通过这样的方式,我们就可以轻易地预测每种产品的未来销售,进而可以动态地规划库存和物流。当然,回归算法能做的还有很多,比如预测不同促销组合产生的盈利进而确定促销活动,预测广告的投入量进而估算盈利额等等。

对于产品经理来说,我们需要清楚的知道线性回归的原理,熟悉回归算法能解决的情况,比如它适合用来预测价格、销量,这类结果是连续值的问题。

总结