:::tips “如果干的好,管理是最崇高的职业之一。没有哪一个职业能像管理一样为他人提供学习和成长的机会,让他们懂得承担责任并取得成绩,以及为团队的成功做出贡献。“——《你要如何衡量你的人生》 :::

最近处于“放空闭关”状态,主要想对自己的人生做个阶段性的思考和总结。

机缘巧合看到一本不错的书,这本书还没看的时候只当是一本闲书,想着说飞机上随便看看,结果不成想一口气读完了,现在还在想飞机上该看些什么….😂

应该说能让我嘎然而止的写读后感,并且不拿一分钱广告费极力推荐的书是屈指可数的。读这本书有治愈的功效,这和多年前我读《蒋勋说红楼》时有异曲同工之妙,一本文学界的书和一本技术人的书,我想说他们都做到了通达人性且绽放着逻辑的光芒。都说一千个人心中有一千个哈姆雷特,也许是这本书打开了我的心结,我带过团队也有过无数的老大,看这本书的过程是我和他们和解的过程。所以这本书我推荐有老大的人看,也推荐HR看。

我仅挑几个片段和有意思的观点与你一起分享,如果你觉得值得回味,建议看原著。

是否适合做管理

先回答几个问题?

- 你是否主动地向上级询问过团队的工作目标?

- 你是否主动关心过新同事该怎么培养,以及如何更好地帮助他们成长?

- 你是否享受去负责一个大项目的协调和推动,而不是自己亲自操刀?以及它的成功发布是否会给你带来强烈的成就感?

- 你是否思考过什么样的流程和机制可以应对团队工作中的那些疏漏? :::info 服从让我们撑过白天,而投入才能让我们撑过夜晚。 :::

你的答案是什么?从这里就已经开始千人千面了,我的答案是满分,而且是夜晚无需“撑”的那种。

再回答几个问题,找出你的个人特质:

- 你真正喜欢的是什么类型的工作?它具有哪些特点?

- 你享受什么样的事情,你愿意沉浸其中。它具有哪些特点?

- 做什么事情你一学就会,一做就比别人做得好?

- 什么事情值得你全力以赴,愿意自主投入更多时间和精力?

- 周围的亲人朋友、上下级同事都喜欢用什么词来评价和称赞你?

- 是什么让你与众不同?在哪些重要的问题上,你与其他人有不同的看法?

- 是什么让你取得现在的成绩?你在管理工作中突出的能力是什么?

- 你更关注事,还是关注人?如果更关注事,你更喜欢“想事”还是“做事”?

- 如果关注人,你更喜欢“支持人”还是“带领人”?

何为管理者

刘建国老师提出了“马车模型”生动形象的隐喻了何为管理者。

马队里的“头马”对应团队里最给力的工程师,而“车夫”对应为团队的管理者。

| 维度 | 工程师(头马) | 管理者(车夫) |

|---|---|---|

| 工作职责 | “拉车”,完成本职工作 | “驾车”,引领团队前进 |

| 负责对象 | 对自己负责 | 对公司和团队都负责 |

| 关注焦点 | 脚下的路——过程导向 | 远方的目标——结果导向 |

| 能力要求 | 专业单一 | 多维复杂 |

| 任务来源 | 直接上级 | 主动规划 |

| 实施手段 | 主要靠自己 | 主要靠团队 |

| 合作维度 | 平级合作为主 | 多维度合作 |

| 合作关系 | 平级竞争关系 | 全面合作关系 |

| 思维方式 | 确定性思维 | 可能性思维 |

| 技术视角 | 技术实施视角 | 技术评估视角 |

- 从工作职责上来看,作为“头马”的你只管拉好车,但是作为管理者的你却是“驾好车”,你要确保这辆马车良好地行驶在正确的方向上。

- 从负责对象上来看,一个一人“吃饱全家不饿”,一个是“上有老下有小”。

- 从关注焦点上来看,你得不断回答一个问题”我要带着团队去往何方“。

- 从能力要求上来看,你得看方向、带人、做事。

- 从任务来源上来看,你得从‘要我做‘转变为’我要做‘。

- 从实施手段上来看,你要通过你的马到达你的目的地。

- 从合作维度上来看,你不再是和其他马协调好节奏,而是要和马队、其他马车去协作前行。

- 从合作关系上来看,你只有和马的荣辱与共。

- 从思维方式上来看,你要学会从进度、质量、效果的权衡上去把不可能变成可能

- 从技术视角上来看,你要意识到“技术只是达成目标的手段之一”,就是意味着如果有辆飞机可以让你的马车上去,在成本可控的情况下请不要犹豫。

管理者的价值兑换模式包含两个价值因素

- 能力价值:也就是管理能力价值,也就是带着团队持续产生业绩的能力。

组织价值:也就是从组织角度来看对你的需求和依赖程度,或者叫作你对于组织的不可或缺程度。

管理者的困惑

如何打造高效执行的团队?

- 如何群策群力打胜仗?

- 如何提升团队的战斗力?

- 该从哪几个角度去衡量你团队工作的“好”还是“不好”?

- 找不到上级,他很少在工位,每次碰到他都急匆匆走开,没机会聊?

- 我和合作者有些隔阂,不知道适不适合告诉上级?

- 上级告诉我这个项目要加紧了,可是要加紧到什么程度呢?

- 有个项目需要向领导申请增加人力,如何跟他说呢?

- 如何批评员工?

- 如何应对“牛人”下属?

- 如何应对“刺儿头”员工?

- 如何做低绩效员工的绩效沟通?

- 如何做离职沟通

- 作为研发经理,产品的需求文档总是不清晰,多册沟通都没有明显改善,怎么办?

- 管理者如何顺利“空降”

- …….

你是否也遇到过这些问题,有很多的困惑?由于篇幅有限,我们仅就第一个问题做个粗略的解答。

如何打造高效执行的团队?

把执行一项任务,看作把一架马车驾驶到特定的目的地,那么,所谓“高效执行”,就意味着如何尽快地到达目的地。那么,管理者作为车夫,应如何才能驾驶马车尽快抵达目的地呢?

有四个关键因素:

- 马匹在用多大力气拉车——单马动力;

- 多匹马是否在往同一个方向用力——协作水平;

- 马车是否在有效地朝着目的地的方向前进——方向有效度;

- 夜以继日地赶路——时长;

得到一个公式:有效路程 =``单马动力 x``协作水平 x``方向有效度 x``时长

对应到管理中:高效执行 = 个体产能 x 合作有效度 x 方向有效度 x 工作时长

不难发现,很多管理者希望快速执行的时候,焦点都放在了“工作时长”这个因素上,却完全没有考虑其对其他三个因素的影响。这三个因素不仅独立存在,也相互牵绊。

个体产能

个体产能 = 实力 X 意愿

对应到管理工作中就是:个体产能 = 能力培养 X 员工激励

管理工作的底层逻辑正在从管控到激发转变:

- 工业化生产时代:胡萝卜 + 大棒,核心价值观是“服从”,满足生理需要

- 知识经济时代:自主也就是内部驱动,“我自己愿意这样做”

| | 驱动力1.0 | 驱动力2.0 | 驱动力3.0 |

| —- | :—-: | :—-: | :—-: |

| 时期 | 200年之前的大部分时间 | 近200年最为明显 | 正在发生 |

| 需求 | 生理需求(本能) | 外部驱动——奖惩(服从) | 内部驱动——自驱力(投入) |

| 策略 | 满足生存和安全需要 |

- 寻求奖励:晋升、调薪、表扬、奖金奖品、其他

- 避免惩罚:罚款、批评

|

- 自主:工作内容可选择、时间地点灵活、方法可自主

- 专精:目标明确、略有挑战、发挥优势

- 意义:认可工作的意义和价值

|

合作有效度

也就是依靠分工以及平时积累起来的信任的默契使团队有良好的协作水平。这个部分不细讲,简单来说就是有默契的时候靠默契,没默契的时候靠机制。

:::info 默契就是“心有灵犀一点通”,换种说法就是沟通能力。 :::

沟通目的

首先,无论主动沟通还是被动沟通,肯定会有一个沟通的目的和初衷。虽然很多时候我们没有去刻意厘清自己的目的,但有意无意间,总会有一个目的,并且整个沟通都有意无意围绕着这个目的展开。尽管沟通的目的千千万但无外乎四种:

- 建立通道:和某合作方初次沟通

- 同步信息:就该项目沟通进展情况

- 表达情感:专程表达关心和关怀

- 输出影响:管理上级对某件事情的预期

或者说如果你的沟通是没有目的的,那就不要浪费时间了。

- “最近取得了不错的成绩,要不要和上级说一说呢?”——问下自己:“是想就此向上级表达自己很有成就感?还是其他?”

- “感觉自己离技术越来越远,有些焦虑,是不是可以把上级当作朋友来聊聊呢?”——问下自己:“是想就此寻求上级的支持和帮助,让他给我一些建议?”

- “某项目很可能会延期,上次和领导打过招呼了,他不置可否,随着形势越来越严峻,要不要再跟他说一次呢?”——问一下自己:“是想就这个问题再和他做一次信息同步吗?如果有可能,是否要进一步说服他提供一些资源和支持呢?”

所以每次沟通前多问自己两个问题:

- 这次沟通能给我和团队带来什么价值?

- 这次沟通能给上级带来什么价值?

沟通通道

有了沟通的目的和动机,接下来就要审视和对象的沟通关系。不同的沟通关系对沟通效果影响很大。而沟通通道是否通畅,一方面取决于双方的信任关系和信任水平,另一方面取决于双方的默契程度,而这两个因素都需要长期经营和积累。这部分就是有默契靠默契,没默契靠技术(沟通技巧)。

沟通内容

要根据沟通目的来选取沟通内容,并且借助沟通工具、技巧和流程(呈现逻辑 | 3F倾听 | 回放确认),解决信息传递的“不失真”,以确保双方领会对方的确切意图。

影响力

影响力在很大程度上影响着沟通效果,很多时候甚至是决定性的。可以看到影响力在冰山模型中的底部。

例如:

- 同样的沟通。具有不同影响力的人和你沟通,结果常常是不一样的。

- 有的时候,你用尽各种沟通技巧,却依然无法影响对方的观点。这是因为,你对他的影响,只会有一小部分来自于沟通本身,而真正决定你能否说服对方的,是你的影响力。

把这四个要素整合到一起,可以得到一个沟通的基本框架:

| 目的 | 建立通道 | 同步信息 | 表达情感 | 输出影响 |

|---|---|

| 内容 | 内容选取 | 呈现逻辑 | 3F倾听 | 回放确认 |

| 通道 | 沟通意愿 | 事务特点 | 沟通风格 | 信任关系 |

| 影响力 | 职权影响力 | 非职权影响力 |

:::info 而如果没有默契靠机制,这个机制又是什么呢? :::

机制定义

所谓机制,就是设计一套方案,来专门应对某个场景出现的问题,用这套方案指导员工做好这类工作。

机制建立的过程:

- 明确目标

- 提炼应对该场景的关键点

- 明确监督者

- 评估操作成本

- 形成共识

机制建立的原则:

- 可操作:即简单原则

- 只打关键节点:即关键原则

- 明确到人:即问责原则

从工作场景中来,到工作场景中去,即实用原则 :::tips

机制的建立并不会解决问题,对机制的执行才能解决问题。而机制的建立,执行和后期维护都是需要成本的,所以,千万不要贪多

- 由于机制有很好的迁移性和传承性,不会随着某个人的缺位而产生大的影响,因此,必要的机制是不可或缺的。

- 机制是为了保障做事的“下限”的,即最差也能保证一定水平的运转,而做事的“上限”是由人决定的,即尽可能提升运转的水平。 ::: 后面会谈到“考勤”就是一种机制。

所以高效执行,某种程度上就是你要有可以保“下限”的东西,也要有冲“上限”的策略。就像理财,钱都存在支付宝里面是非常安全的,可是却抹杀了💰的创造力啊。

方向有效度

脱离目标来谈执行,是现在新经理人普遍存在的问题。我这个问题至少会带来三个负面影响。

第一个是激励失效

你会发现引发员工强烈抱怨和失去动力的一个重要原因是需求变化太快,导致手头上的工作任务频繁切换。这会导致:

- 工作反复切换,之前的讨论、评估、设计、开发都变成了沉没成本,员工的挫败感不断积累,而成就感很少。

- 时间越来越紧,挑战越来越大,员工不得不承受更大的工作压力和强度,引发员工焦虑和负面情绪

- 员工以为管理层没有想清楚,甚至质疑管理层的能力,对公司和团队降低信任度,甚至丧失信心。

而清晰的目标,本身就是激励,目标缺失的团队和员工,是很难进行有效激励的,如果大家还有疑惑,可以回顾一下自己以往取得的最得意的成绩,不难发现这些事情都有一个共同特点,就是当时的目标非常明确,方向感非常好。

第二个是协作失调

目标不一致让员工保持良好的节奏和状态简直就是奢望,而且丧失了多任务优先级的判断力,也会产生大量的低效率沟通。

第三个是忙乱无效

快速执行的现象有两类:一类是看上去很忙,属于“瞎忙”,一类是真的忙的很有效。

- 老板:“我们的目标很清晰啊,我都说了多少遍了”

- 管理者:“这也不是我能左右的,而且这个时代也没法做长远规划…”

- 员工:“老板到底想要啥呢…”

归结起来就是要么没目标,要么是目标不清晰或目标没有被有效解读和传达。所以,管理这除了要明确目标,还要进一步明确该咪表的核心衡量指标,即这个任务最核心的指标是进度(赶时间)、质量(稳定可靠)还是效果(功能完善)PS:好像前端都是赶时间, 😅

我经常说“不要用战术上的勤奋去掩盖战略上的懒惰”,很大程度上就是目标的明确性。

综上所述,打造一个高效执行的团队,是一个系统工程,不能只是靠简单堆时间去达到所谓的“高效执行”。

所以,当我们诊断一个团队的执行力问题时,不能头痛医头脚痛医脚,而要通盘考虑这些因素,从而找到高效执行的最大提升空间。

:::info

高效执行=(能力 X 意愿)X(分工 X 协作)X(目标 X 沟通)X工作时长

:::

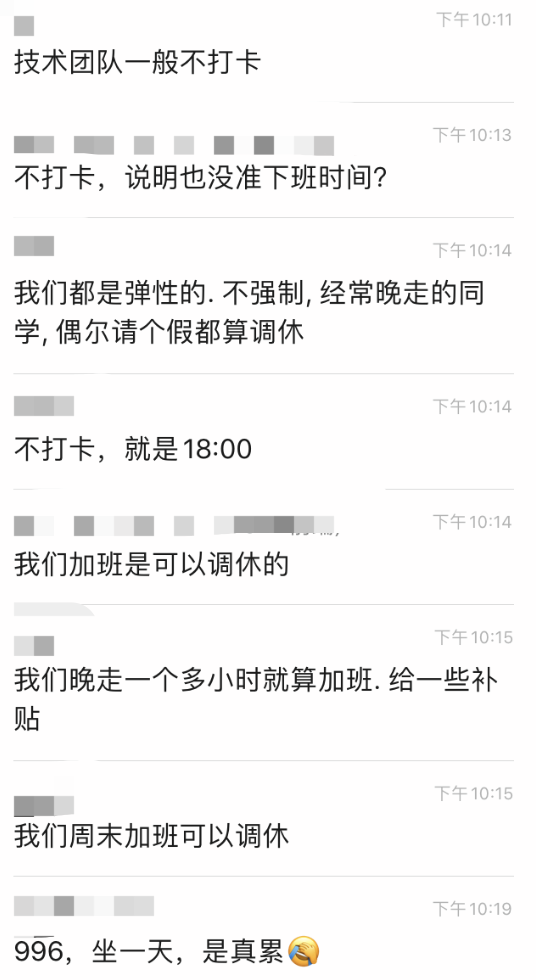

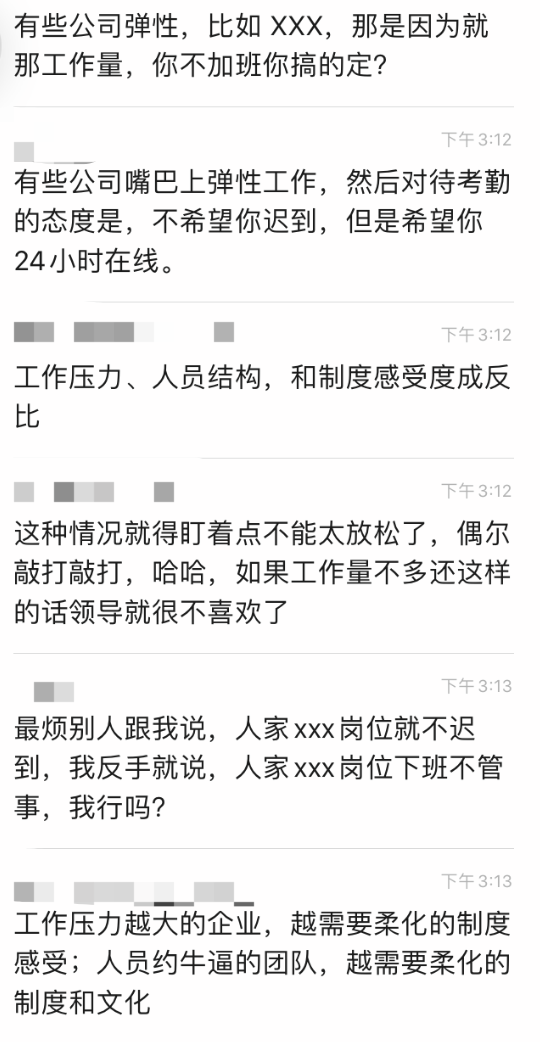

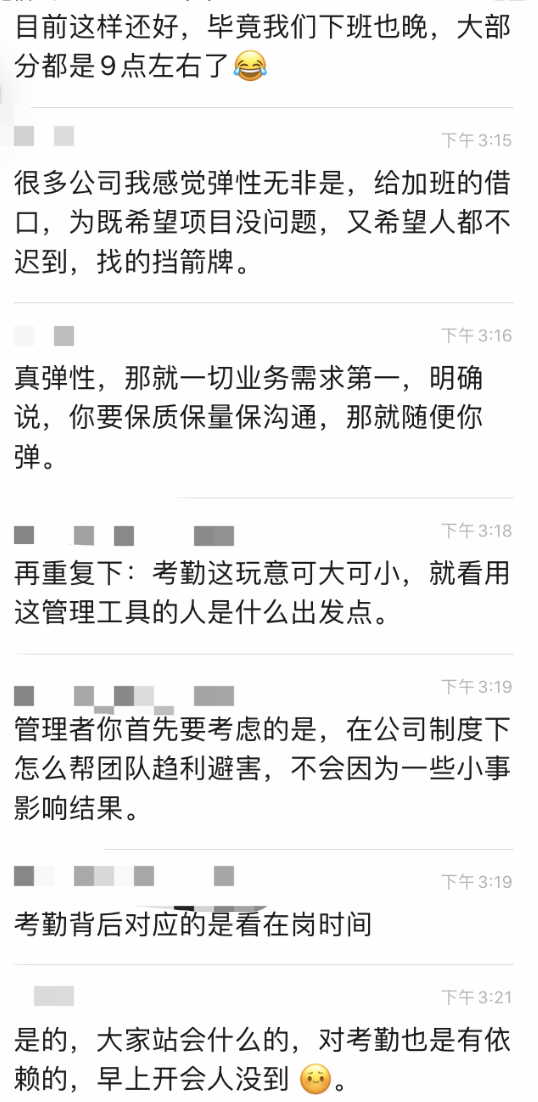

我还记得 2019 年 03 月份 GitHub 发起的 996.ICU 事件。

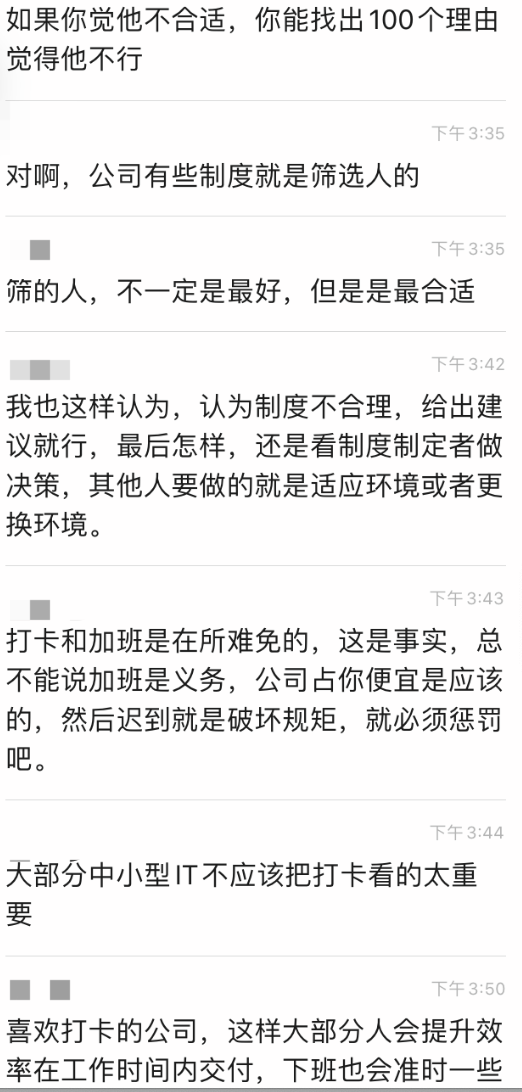

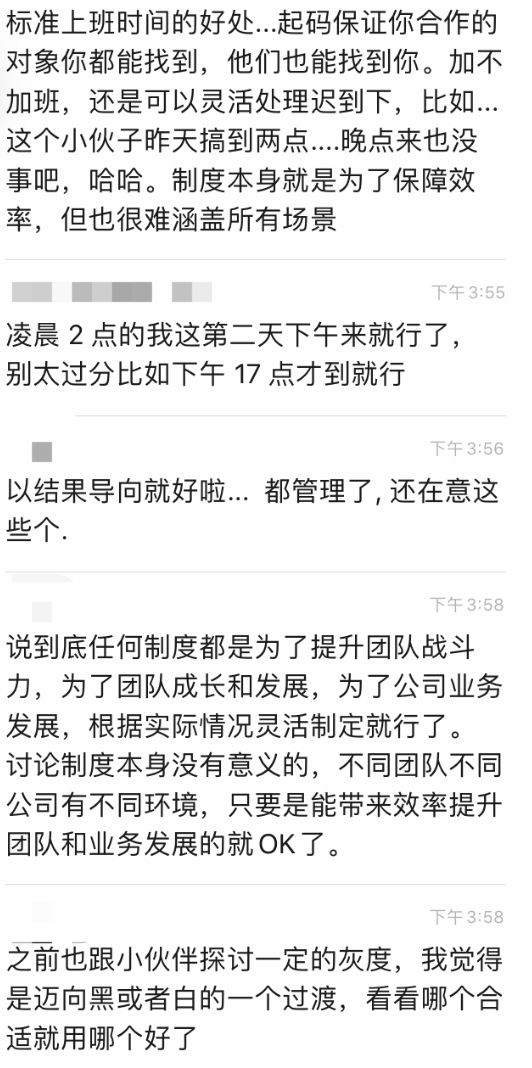

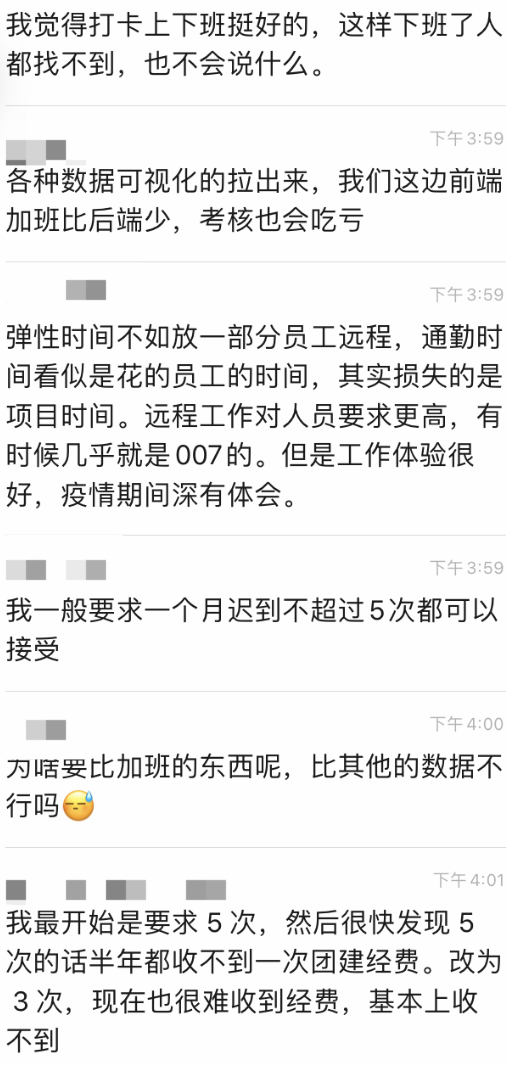

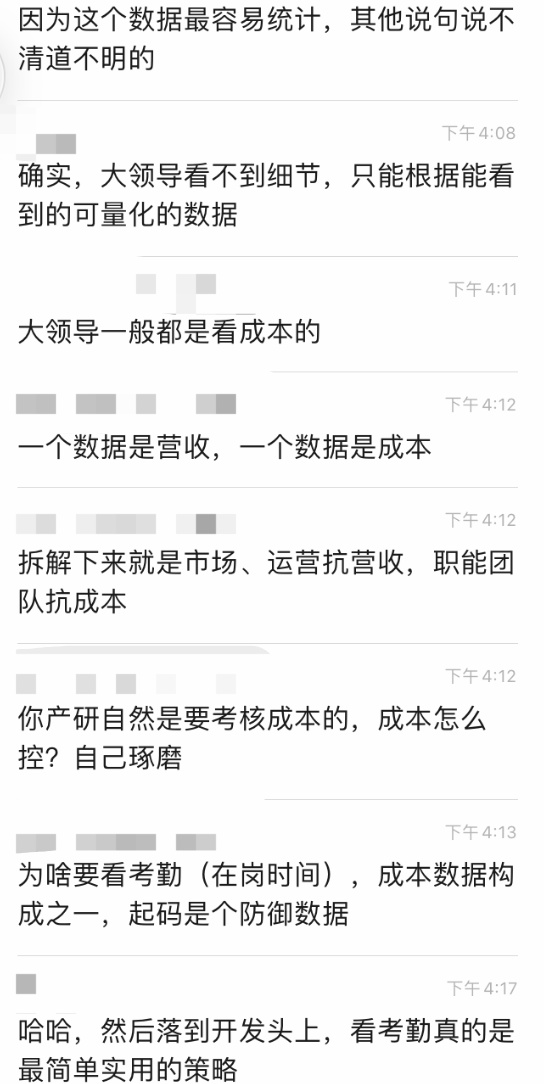

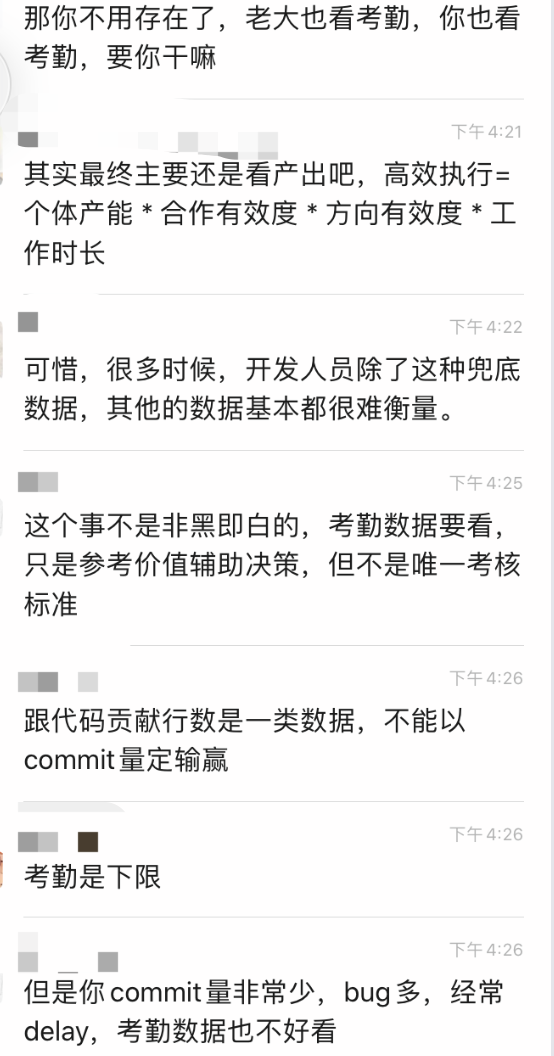

正好最近我们管理群里在讨论“考勤“的问题,其实某种程度上也有时长的问题在。因为这是整个互联网的现状,我们可以从理性、感性多角度来看看大家对于这件事情的看法。这也是管理者们对于“机制”形成的理解。

大家对于这个问题讨论的相当激烈,还有很多观点没有发出来。

总结一下大家的观点:

- 不同的公司对于“996”有不同的打法,并非“996”一层含义那么简单

- 程序员并非“流水线”工人,而是靠智力吃饭的

- 大家对于“996”这种机制在满足某种利益的情况下并非完全不认同

- 既然“996”是一种机制,那就是用来“保下限”的,其中思量需细品

- 机制并非越多越好,一种机制的出现某种程度上是出现了“不信任”

- 思考一下“996”的真正目的是什么,达到目的了吗,“保下限”会影响“上限”吗

- ….

你怎么看呢?这些观点仅做抛砖引玉吧。

你是马车的“车夫”,怎么走到终点你说了算!

写在最后

整体来说这是一本偏理论性质的书,虽说是从实践中来,且成体系,但毕竟有了抽象,就会有场景局限,如果没有直击灵魂,就不会有醍醐灌顶之效。我之所以会有共鸣,是因为这本书将我心中曾经说不清道不明的疑惑生动形象的描述了出来。

这本书的方法论可以提供一些解决问题的思路,但却只是一种可以让你保住管理者“下限”的手段。

“手中无剑,心中有剑”,“上限”无涯。因此这本书不见得对每个人来说都是一本好书,这是一个提供了18般武器的武器库,不一定你有了就耍的好,也有可能你正好缺少一个趁手的武器。

余生很长,总有人“先胖”,有人“后胖”,不用着急,你不妨勇敢一点,翻一座山,追一个梦,爱一个人,读一本书——《知行——技术人的管理之路》。

脑图来源:https://mp.weixin.qq.com/s/M1AXXhKCJM_YE0dGFH4DfA

最后整理出来了一整套「管理工具」:https://www.yuque.com/lulu27753/manage-tool