前世今生

四五十年代诞生,维特根斯坦晚期、摩尔

诞生剑桥,强于牛津

牛津学派

零散,异曲同工

和逻辑实证主义的区别

三点不同

- 对待日常语言的态度不同

逻辑实证主义认为日常语言太混乱,说了很多废话,想要搞出一个人工语言

日常语言学派认为逻辑实证主义忽视了日常语言丰富的意义,混乱是因为人的理解,不是语言本身的不足

日常语言学派强调概念分析,逻辑实证主义强调逻辑分析(演绎)

- 对待形而上的态度

日常语言学派相对温和,认为只要通过概念分析搞清楚形而上想要告诉我们什么就可以继续发展形而上

描述的形而上学

- 对待科学主义的态度不同

逻辑经验主义要效仿科学,甚至统一科学

日常语言学派认为,人类的论述有多种形式,有科学之外的含义,哲学的认为是发现和弄清这些形式,并且探究他们怎么起作用

形而上学家从罪犯变成病人

“学院派”的三人

Gilbert Ryle (吉尔伯特·赖尔)

生平

一生在牛津

Mind主编,一生致力于消解Mind

不承认维特根斯坦的影响,喜欢罗素的摹状词理论

认为哲学是勘探,搞定每一个概念和论述的“地理”位置,进而避免误解和范畴混淆

研究工作举例

——-是坏人

- 这本书的作者

- 星期二

- 琼斯

可以看到,星期二不能带入句子

那么,在概念中,“琼斯”和“这本书的作者”有什么区别?看下一个例子

———-没写过书

在这个例子里,“琼斯”✔;“这本书的作者”❌

认为哲学工作不会带来新东西,只是把原来就有的东西重新编排归位

对笛卡尔二元论的批判(机器中的幽灵)

再说一遍笛卡尔这一套的问题

- 心之外的东西怎么可知?

- 他心,你怎么把握他人的内心想法?

由此导致怀疑论

赖尔的解决方式(釜底抽薪)

范畴错误,导致范围混杂

→这个问题本身就有问题

怎么理解?

先说一个类比的例子

带一个游客到北京大学逛,带他到图书馆、食堂等,等到他要走的时候跟你说:“我们还没到北京大学呢”

北京大学包含北大图书馆

说回笛卡尔

物质我们还是了解的✔符合因果律,广延的,可分的

那么心灵呢?

我们谈论心灵的时候,我们只不过是用谈论物理的词语用来加上否定而已:不可分的、非广延的等等

这种描述方法,就是把心灵当作和物质统一高度的另一个范畴。

那么事实上心灵是不是和物质在一个层面上的范畴呢?

赖尔认为:心灵是对行为的谈论,不是对对象的谈论

心灵的作用只是描述行为,而不是描述实体

**

这个人很聪明

不是因为在他的心灵里发生了生命别人没有的东西,说一个人聪明,其实就是我们看到这个人反应快,记忆力好的一种行为的概括描述

John Langshaw Austin(约翰·朗肖·奥斯丁)

到底是一个语言学家还是哲学家?

对英语的敏感程度极高

牛津学派的中坚人物,一生无著作,早亡

名气极大

言语行为理论

当我们说话的时候,包含两个部分

形式上的意思

内容上的意思

从静止的语言,到整个行为情景中去

早年奥斯丁认为可以分两类

- 执行句(performatives)行为完成句

我把这艘船命名为维多利亚号

这种句子,一般和第一人称有关,他就是描述一种行为,一种承诺,不存在真假

- 记述句(constatives)

关于对象和事实的描述

他把这艘船命名为维多利亚号

后来,奥斯丁认为这两种句子没有明显差别,于是重新分类

重新分类

- locationary act(以言取义):用语言来表达一个意思

- illocationary act(以言行事):用语言附加一个行为的意义,例如警告,喜欢等“桌子上有个杯子”不是告诉你事实,而是要你小心。在说话的同时,希望能指导你做一件事情

- perlocationary act(以言取效):例如说话把你吓走的效果

其实,奥斯丁的这个分类也不够明显,但是他本就是为了说明,语言其实没有那么界限分明

说话就是做事,奥斯丁认为以言行事最为重要

就像维特根斯坦晚年的语言游戏的韵味

对感觉材料说的批驳

感觉材料说是逻辑实证主义的基本理论之一

他们认为,我们直接把握到的,不是存在的世界的真实事物,而是感觉的呈现。这种感觉的呈现是一直都存在的,不是因为我们的行为才存在,只是因为行为才出现。感觉材料说是直接的,不能够再被更正的,因此可以称为命题的根本

感觉材料说的论证

他们认为镜像是一种实际的存在,不是nothing,但也不是实在的物质。

关于感觉材料的存在是独立的,不能修改的,不会出错的

奥斯丁的批驳

- 他们混淆了幻觉和错觉

- illusion(错觉):我们大家都能看到的,但是错觉是可以避免的

- delusion(幻觉):在个人这里发生的,不具有公共性,需要治疗了

很多现象有不同的解释方式,既可能是错觉,也可能是幻觉

感觉材料说把两种现象混在一起,得到了既是有(错觉),又是个人(幻觉)的感觉材料

- 除了分析命题以为,没有任何的语句是不可被更正和不会错的

没有命题只用证明别人,而不需要被证

语句本身无所谓真假,因此我们无法找到可作为其他语句证据的语句。

不存在哪一类语句是本身自证为真,并可以用来证明其他语句是真的

回到事态、原子命题

奥斯丁的批驳意味着我们要衡量到底是否存在所谓的原子命题

所谓的原子命题,也不过是一个句子,一个根据当下的“这”的感觉材料的描述

一个句子怎么可能自证真假?

到此为止!!!(感觉批驳的第二点没说清楚)

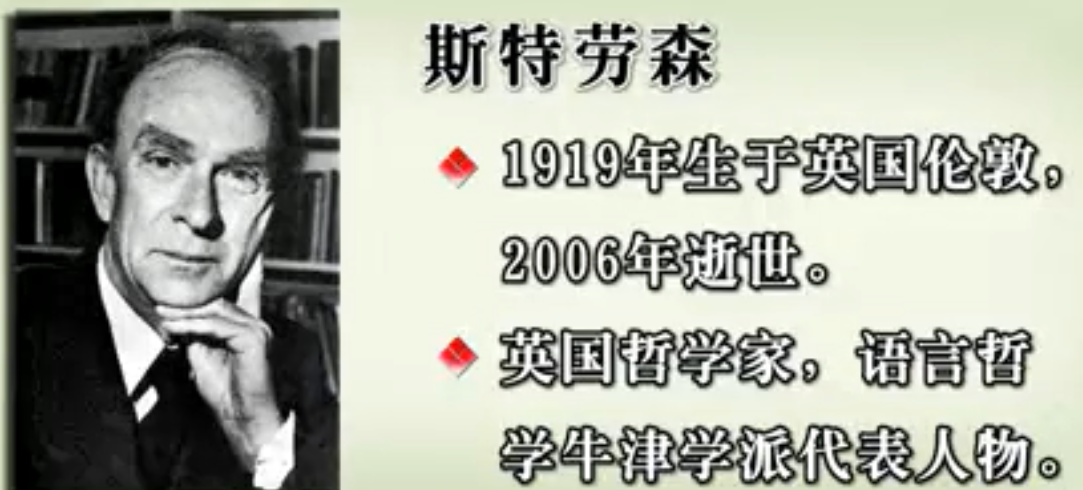

斯特劳森

对罗素摹状词的批评

- 没有把句子和句子的使用区别开来

罗素就说,要么真,要么假,要么无意义。

斯特拉森的意思就是说,真假**和有无意义不在同一个范畴

有意义,但是没有特别的指称,没有使用场景,可以被规划为真假未定**

- 罗素搞混了两种内涵:逻辑意义上的内涵(由前提推导出结论)和内容意义上的内涵

当今法国国王是秃头这句话本来就预设存在一个法国国王。由于前提是错误的,所以推不出真假

执行式的真理论

执行式有点像奥斯丁的执行句的意思

一般来看

真理是对语句性质的一种描述,这个句子描述的内容是符合事实的。(元语言)

斯特劳森指出

当我们说真的时候,并不是说语句的性质,而是表达一种愿望,做出一种肯定,描述某种行动。

例如:张三是罪犯

这句话就是表达我对张三是罪犯的肯定,没有什么更多的什么性质上的真假

在这个语言体系中,这句话就是真的

语言就是世界,为真是因为这个语言体系要求他为真

即黑板是绿的,因为你说中文

描述的形而上学

按照唯实论来理解,就是从语言角度来承认主语的事物是最基本的存在。