就在准备写这部分书稿的几天,我正好碰到一个三节课的同学跟我提了这么个问题:有璨,有时候我真的感觉有点分不清三节课的帖子是套路还是真诚,你说你们做运营的是不是全都是套路?如果成天都生活在套路里,是不是很累?

这个问题,我觉得但凡对于有点儿追求念想的运营从业者而言,到了一定阶段,是一个基本都会面临到的拷问,它直接关系到你的职业信仰和职业价值来源。所以我想专门花一点篇幅对它来进行一些探讨。

众所周知,人人都不喜欢一种“被套路”的感觉。所以我们不妨先通过几个例子来看一下,常见的运营“套路”都有哪些。

1.小A是某游戏公司的运营,在他的日常工作中,有很大一部分工作是这样的:他会严密监测一些有付费购买游戏道具习惯的用户动向,并在后台操作N多个马甲美女号去勾搭这些用户,最终目的只是为了让该用户付费掏钱多买几个道具而已。

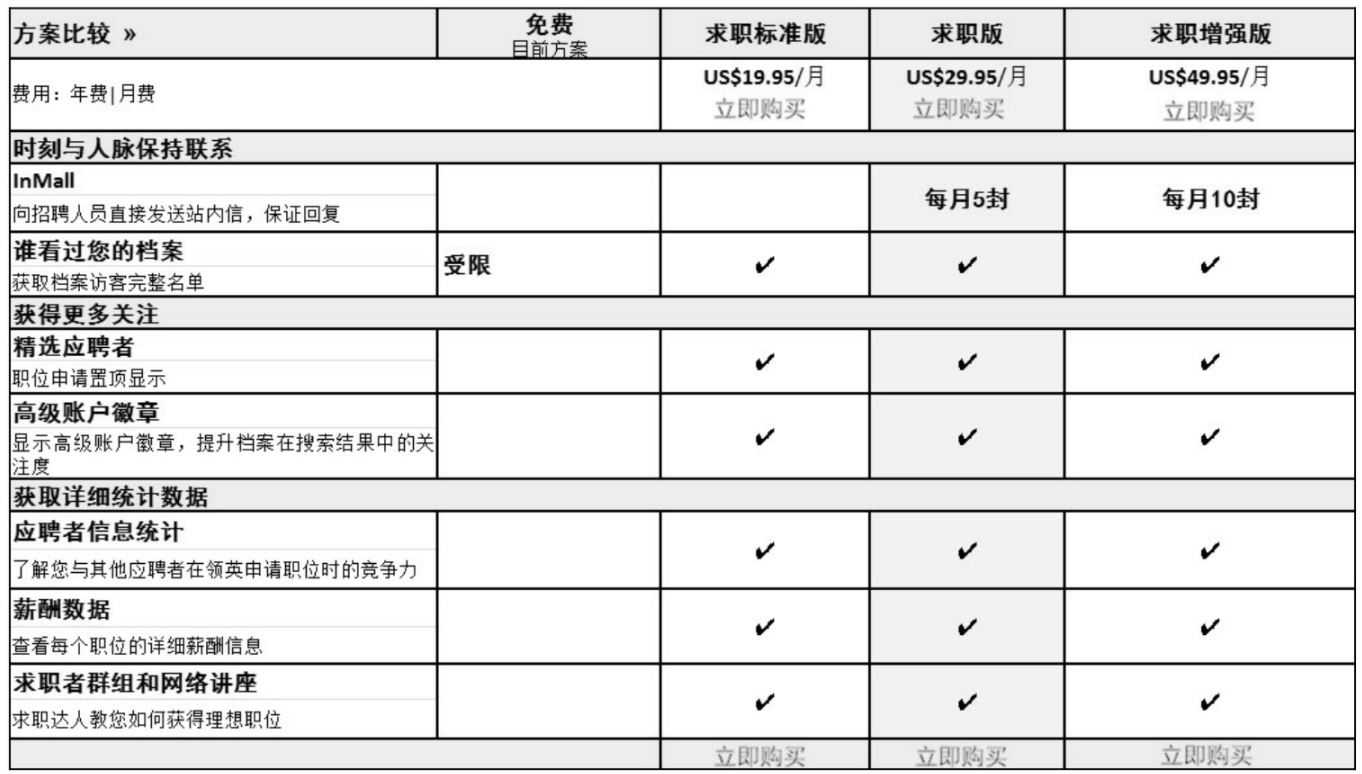

2.很多电商网站,为了促进一部分商品的销量,往往都会设计一些“托”型的产品。这些“托产品”的出现,只是为了衬托出该网站真正想推的那款产品是多么超值。例如,可参考图6-5的某网站增值服务套餐展示页。

3.某些产品的销售,往往会通过一系列层层嵌套的机制设计和手段带你越走越深,最后乖乖掏钱。比如,某在线课程销售网站,会让你先在网上跟客服人员咨询两句,聊完两句之后让你去做个评估,然后再出现一个美女咨询顾问给你打电话,再然后可能会再让你到线下去听公开课,再然后美女咨询顾问亲自出现在你面前,此时可能还有几个托在旁边争先恐后地交钱,从而通过一系列影响让你最后也乖乖掏钱了。

- 4.一些推广活动,往往会用很多模糊、边界不清的文案引导来诱导用户产生点击和行为,然而最后的实际结果和用户的预期却大相径庭。

- 例如某电商网站,打着大大的“满100送200”来促使你下单消费,结果下了单之后你才发现,人家送的200可能是10张20块的代金券,且每购物满200块才能使用1张。

上面这些比较常见的各种“套路”,往往是运营比较容易遭到用户诟病的地方。也因此,互联网圈里常有人半开玩笑半认真地有如下论断:运营说的话,最不能信了。运营啊,就是个骗子!

然而,要想成为一个运营高手,难道我们就一定要成为一个套路无限的骗子吗?我觉得未必。事实上,运营如做人。

我一直觉得,围绕着做运营也好,做产品也好,甚至是做其他的事也好,这个世界上总存在两种逻辑。前一种逻辑是“推动”,后一种则是“触动”。

你将我推向一个你已经准备好的地方,这就叫作推动。在这个过程中,只有在推动我时你保持不动,这个行动才是成功的。比如说,我为了达成一个月销售额100万的目标,竭尽所能精心设计了一系列手段,最终目的就是让更多用户愿意给我掏钱,在此过程中,我把“用户掏钱”这个过程视为终点,只要有更多用户完成了掏钱这个动作,我就成功了。这样的基础立场就是一个“推动”的逻辑。最常见的基于“推动”逻辑在发生的事,就是很多团队内部的“唯KPI是从”。

而“触动”,则是完全不同的。只有在双方同时都产生了某种发自内心的原创性回应时,触动才会发生。触动的最根本逻辑是:除非我以触动你作为回应,否则你无法触动我。换句话讲,当你触动了我,你很可能也同时在被我所触动。

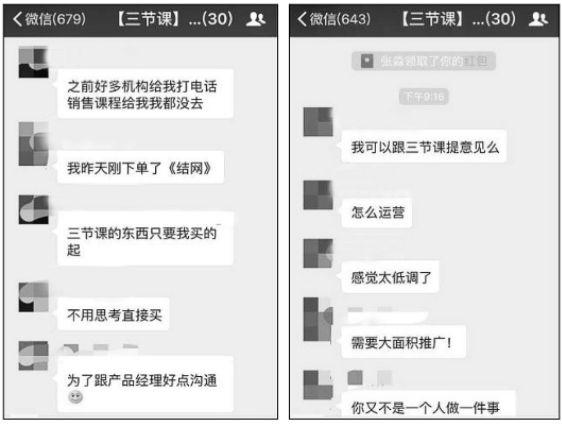

比如说,三节课在2016年6月曾经小范围内测了一个收费的“在线专题课”的项目,我们一度认为这个项目我们给到的用户价值不够好、不够高,但当这个项目结束后我们跟大家说“不好意思我们可能很多地方做得不够好,如果大家觉得不爽,我们可以无条件全部退款”的时候,我们在群里发现大家的反馈是如图6-6所示这样的。

|

|

|---|---|

这个时候,我相信大部分运营都是会被用户们感动到的。用我们运营妹子的话来说,当时忙了一晚上,半夜11点站在家门口突然看到这些话,有种想要泪奔的冲动。

而有了这样的经历之后,她开始有更强的意愿和立场一定要做一些对得起这群用户的事,一定尽我们所能给这群用户们提供有价值的学习内容和服务。基于她这样的立场,反过来用户们又变得对我们更加认可与信任,与三节课之间建立起来了更强的情感关系。

所以,推动的最终目的可能仅仅只在于让对方进入你设计的逻辑和流程中,并最终得到你预期的结果,让你获胜。而在一个成功的触动中,被触动者与触动者往往可能成为一个整体,他们因为彼此间的一些奇妙的互动而给彼此都创造和带来了很多新的可能性。

在前者的逻辑下,一切都只是达成某个你眼中既定目的的手段与工具。

而在后者的逻辑下,你则可能是要与用户们一起去创造出某个结果,且这个结果可能在开始时并不明确,只有当你与用户们产生了某些有趣的互动后才能慢慢让它清晰起来,直到最后得出答案。

听起来虽然有点悬,但我眼中的好运营,一定是更加懂得基于后者的逻辑和立场来开展工作的。为此,我又有几个建议。

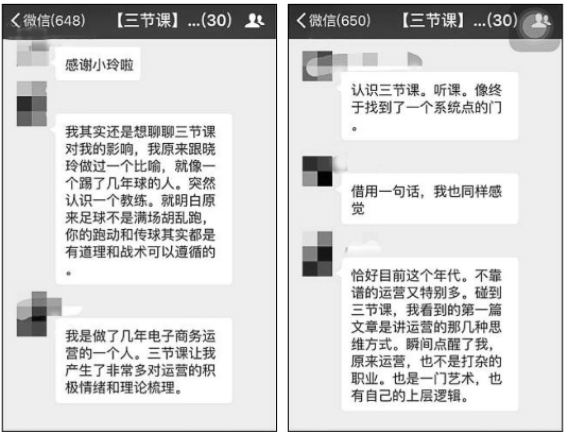

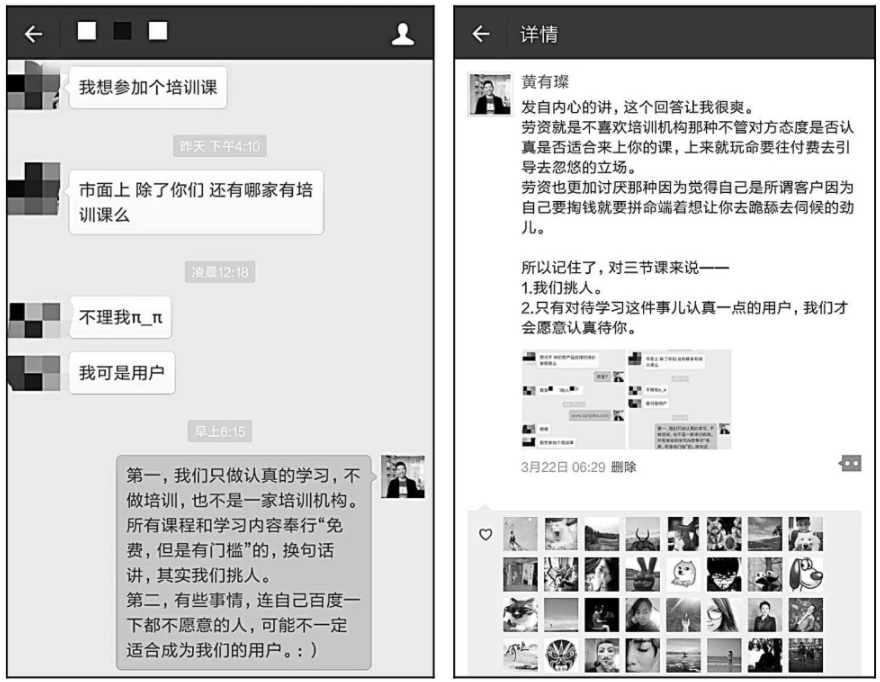

第一,你最好能够在与用户的互动中找到一种“不卑不亢”的感觉,即:既不要把用户当上帝,也不要把用户当作傻子。我举两个例子。例1,有一次,一个“用户”在微信加我,姿态较高地问了我几个问题,然后,我回应了他,并截图发了个朋友圈,一堆人过来给我点赞,如图6-7所示。

例2,有一次,三节课的一个运营妹子跑到一个群去发了一个三节课的广告。

然后,我看到以后觉得这个方式有点不太好,说了几句,最后那个群里反而有一大批人成为了我们的死忠支持者,如图6-8所示。

第二,你最好不要仅仅只是关注用户是否愿意与你发生关系,而要更关注用户从起初认识你到喜欢你再到最后与你发生关系再到整个过程中的感受与体验。

比如说,一个我们不太有谱的产品在推出去之前,我通常会习惯认真告诉用户,这个东西哪里可能有问题有风险,建议什么人考虑使用以及强烈不建议什么人使用,而不会一味去把它包装得高大上,吹得天花乱坠。

甚至是,我也喜欢主动与用户去沟通,我们为什么会推出这样一款产品,背后的想法、理念是什么,希望达成什么目的,等等。我经常会发现,当一个用户完整地理解了这些东西后,他们是能够给你提出更多建设性意见和反馈的。

第三,我真心建议每一个运营,最好能够充分理解你的产品逻辑并能够认可它甚至喜欢它之后,再把这个东西去推荐给你的用户。甚至是,推荐之前,你自己已经亲自使用体验过。

就个人而言,我十分相信,一个东西,要是连你自己都说服不了,你在用户面前的说服力肯定也是很差的。这跟做销售也类似,只有你在卖一个你自己真心认可的产品时,你才最有热情,最有能量,也最能把事情给用户讲清楚。

所以,如果你在负责的产品并不能让你感到一些发自内心的认可,且你的状态也更接近于只是找份工作混日子养家糊口,坦白讲,我绝不认为你在这样的状态下能够成为一个好运营。

所以,到最后,运营是否全都关乎于“套路”的问题,我的答案是这样的:运营绝对不会全是套路,在我眼中,它是一种“如何与你的用户成为彼此可信赖可依靠的朋友”的艺术。

在这个维度上看,一个如果只懂得套路的运营,我不认为他能够赢得很多用户的信任,能够成为一名出类拔萃的运营。当你能够遵循“触动”的逻辑在做事时,很多“套路”就像是我们某个活动上的一些娱乐桥段或是一些小玩笑,可能只是你与你的朋友间的一些调味剂,它们不但不会伤害用户,反而会给你与用户间的关系增添更多的趣味和欢乐。

而一旦你遵循“推动”的逻辑,那套路,就真的是套路了。发自内心地讲,我希望更多的运营同学们可以找到这种基于“触动”的逻辑来做一名有趣的运营。