一篇 homemade 翻唱歌曲的制作历程。

引言

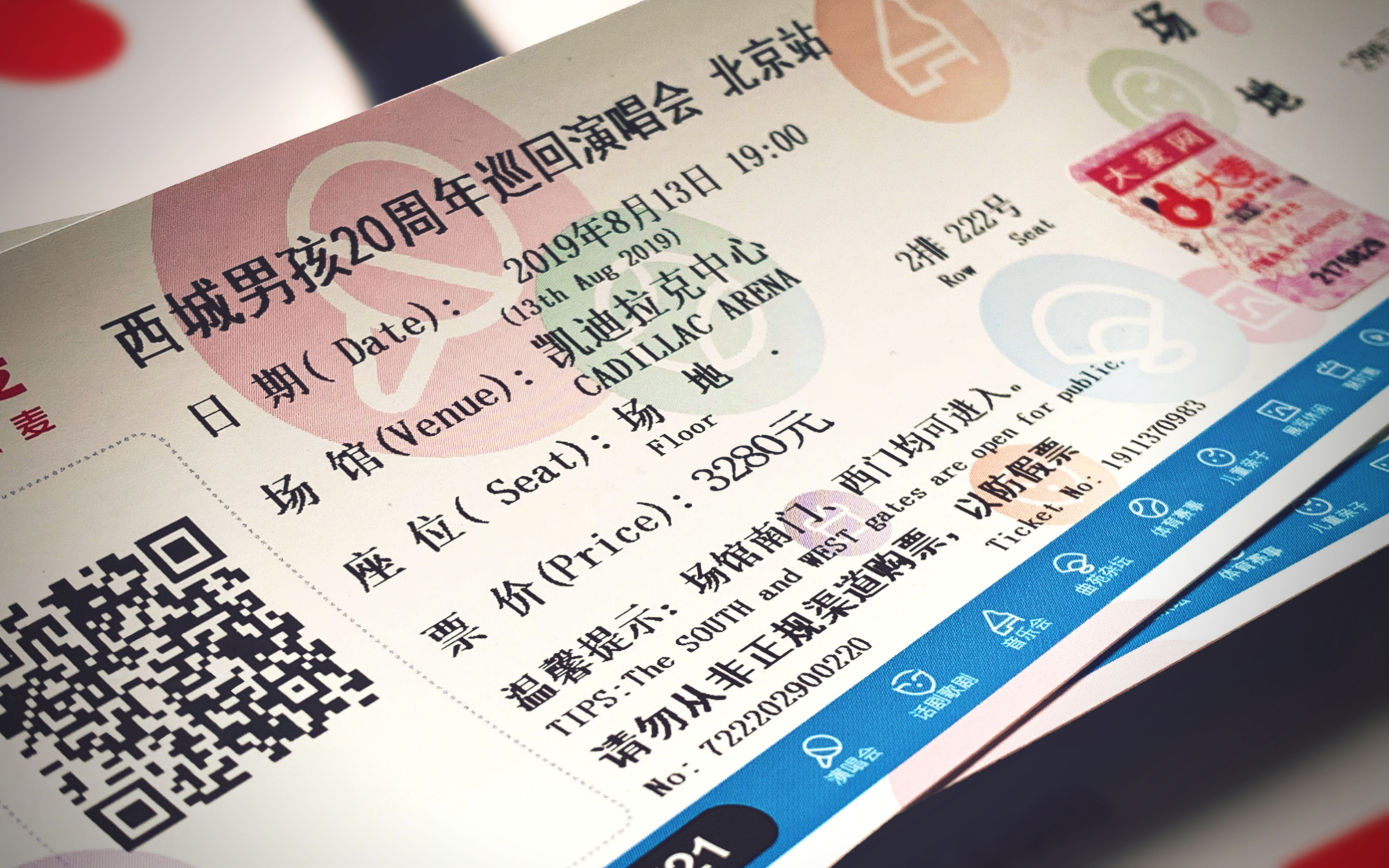

我最喜欢的音乐组合是 Westlife,初高中蹬着自行车上下学,一路唱个不停,还用最拿手的歌去参赛,最后败北。2012 年高考前夕 Westlife 的全球告别巡演,我没能抽出时间去哪怕其中一场,留下遗憾。活久见的是 2019 年官方宣布重组,可给我开心坏了。组合回归后的第一首歌 Hello My Love 不出所料成为我全年播放次数最多的歌曲。2019 年 8 月 13 日他们在北京的演唱会帮我成功圆梦,我义无反顾地给黄牛做了大把贡献,购得内场第二排中间两张票,拉着好基友乐颠颠地去嘶吼。那时欢天喜地,我甚至把实际的票价 P 到照片上,发了朋友圈。那远超官方最高 1299 元的定价,看上去并没什么违和感,我只是故意改了 Seat 号。

有三点总结:

- 黄牛一次就够了,下次再来我觉得半山腰的便宜票更适合我。

- Apple Music 推新消息的速度确实值得表扬。

- 妄图咸鱼转票赚钱的想法不好搞。

Anyway,爱屋及乌地,主唱老头 Shane Filan 这首 Beautiful In White 也深得我心。这首歌 demo 了 N 多年,民间翻唱无数,大概不少人计划在婚礼上唱给自己的另一半。2018 年老头终于发了正式版,音质更高,编曲上也加入了更多有象征意义的音效,官宣转正。不过 a little old fashioned 的我还是更偏爱 demo 的呈现,物求新,情取长吧,像是与恋人相伴已久习惯了彼此,没有别的新鲜感能撼动。

2021 年 2 月终于有些闲暇,我录制了这首歌,本文对重点过程做个记录。

// 进入正题是不是太晚了,哈哈哈……

预览

放一段 Preview 来试听下最终效果,完整版就自己私藏了。

制作

先说,我是 DIY 的爱好者,兴趣为主,没经过系统科学的培养过程,所以下文介绍的方法和理念不一定是合理或最优的。我混音的目标就两个,其一尽量还原作品的音色,其二用一耳朵听上去的效果作为判断标准。当前信奉的是“调音偏好千人千面,没有固定的方法”,也希望能在实践中不断积累经验,提升审美水平。

回到正题,总流程大概是这样子的。

另外,咱穷啊,没钱去录音棚啊,所以只能居家自制了。

1 前期录音

1.1 启动前的准备工作

首先得找到合适的伴奏,不行就自己扒带做一个(比如我录制的 Dynamite),或者去除人声之后补一补个别乐器的缺失。这是翻唱作品美丽动听的基础,不然清唱可是太毁了……

接下来,寻找机会创造尽可能优雅的录音环境。和摄影一样,后期技术对瑕疵处理得再好,也不如前期尽可能提高创作质量,好的上游供给能给后期带来更大操作空间,显著提升全链路的制作效率。所以要尽可能地保证录音质量,减少干扰因素。

我做了什么呢,挑一个月黑风高,哦不是,晴空万里不刮风的日子,等室友都出门去,关上门窗,关闭有噪音的机械设备,手机切换到静音模式,椅子调整到一个合适的角度,不因晃动而产生异响……等等等等。然后深呼吸,平复心情,调整状态。

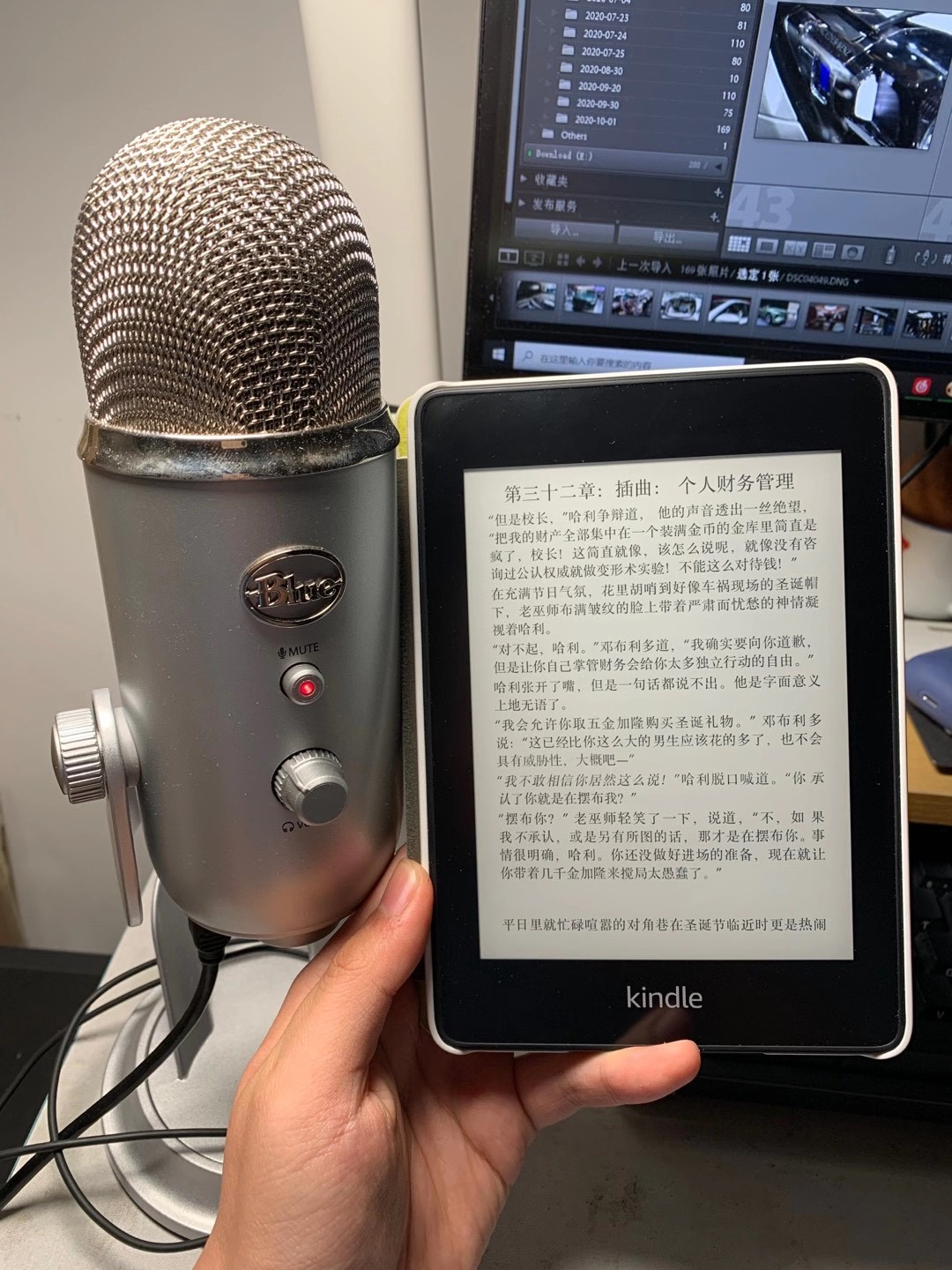

然后,从百宝箱箱底翻出朋友送的雪人麦克风,摆上桌插上线,调整好宿主软件的参数,试音找到效果合适的位置和输入音量,宣告万事大吉。

1.2 录音进行时

这里是流程图中的粉色部分,分两趴,第一趴是录制 10 秒左右的环境噪音,用于后期降噪时采样;第二趴是人声的录制。

人声录制最好保持连贯性,以段落为单位演唱而不要在句子粒度上有中断,以整首歌为单位一次性录完而不要拆分到很多天。从大学广播台里获得的经验是:环境、情绪、生理状态对录制效果有很大影响,中断录音后很难保证再找到相同的“甜点”使前后拼接起来在听感上是一致的。这种细节的拿捏对提高整体质量有至关重要的作用。

重复录制也是我的惯用伎俩。这属于“技术不够,数量来凑”,毕竟不是专业歌手,对气息和咬字的把控还是会不稳定,有时复杂的句子质量不够高,就在多次录制过程中逐渐调整,寻找最佳状态。这跟拍视频的 take 差不多,多录几条,后面调最好的一次剪到片子里。原先我以为这个思路比较草根,直到学习了 How To Mix Vocals 这个视频,主播也说多次录制取最优,我才觉得这方法也是可以登大雅之堂的。毕竟是为了最终效果负责嘛,过程笨一点就笨一点。

有时候唱不上去了,录着录着自己都会笑。或者情绪到激动时张牙舞爪的录进去很多嘎嘎吱吱叮叮当当的噪音,也是头疼。克制住自己跟电线杆子似的一动不动,还挺有难度,这点要向相声演员学习,无论肢体动作如何丰富,始终要保持发声高质量地传送到听众耳朵里。

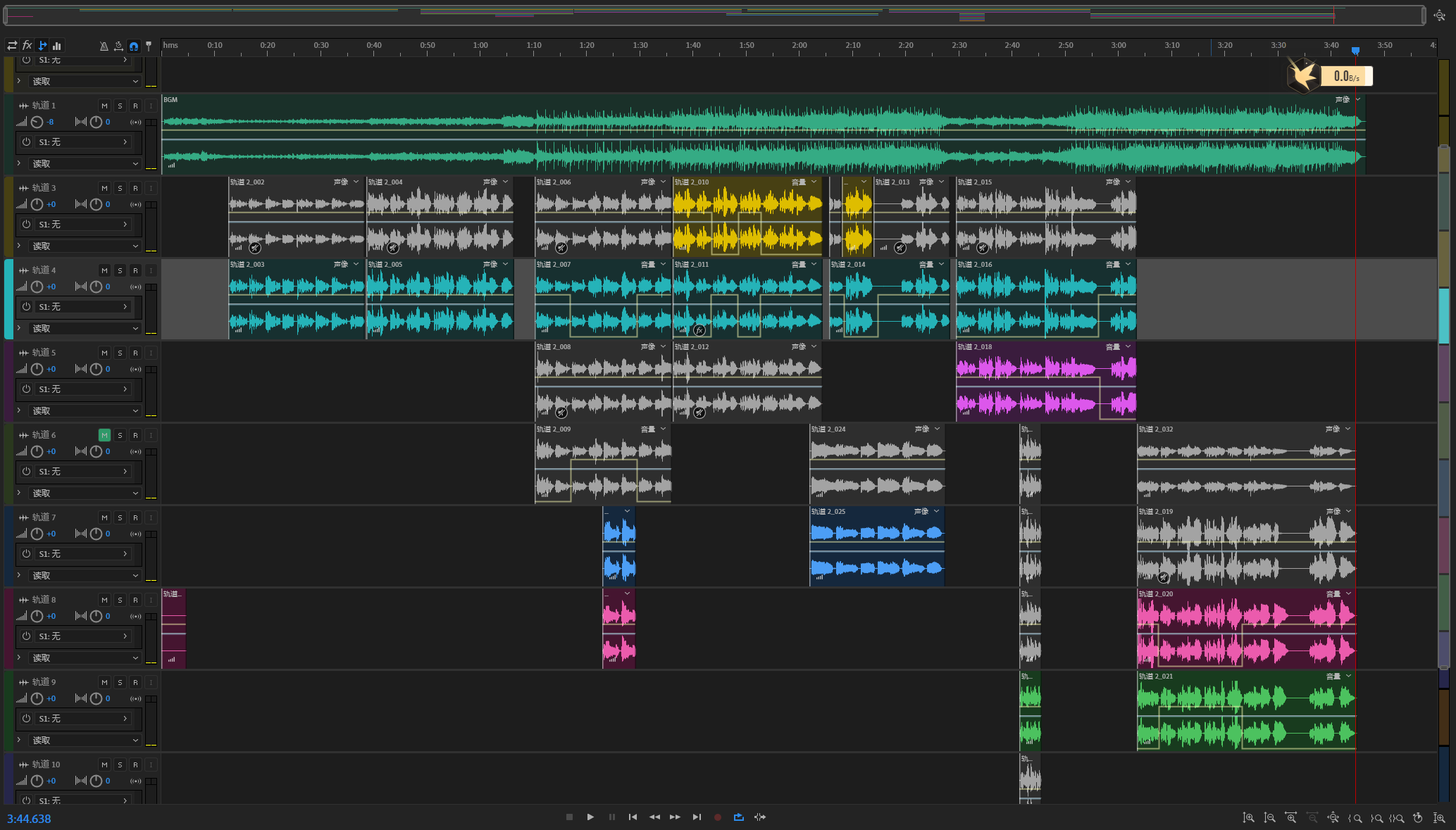

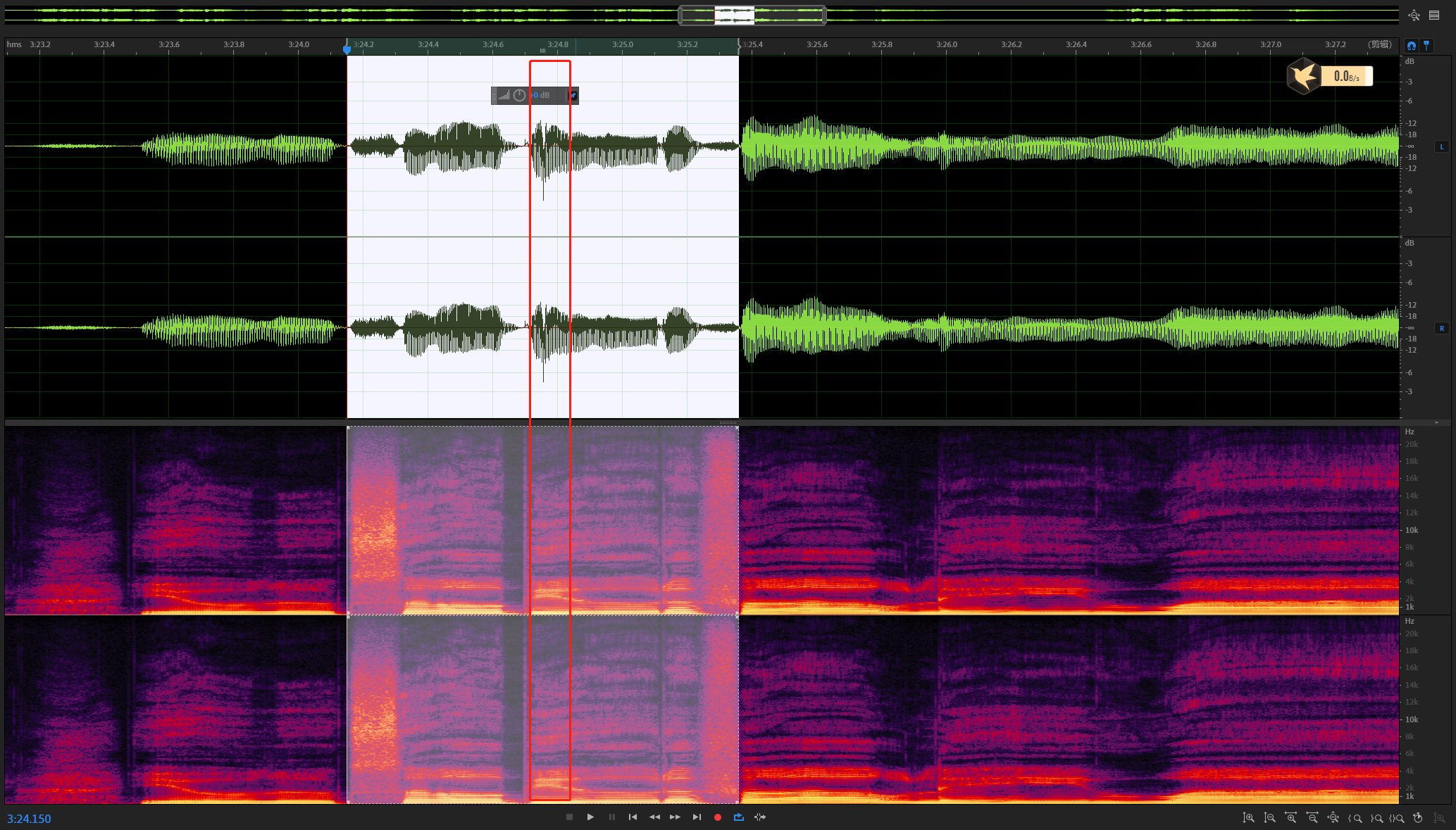

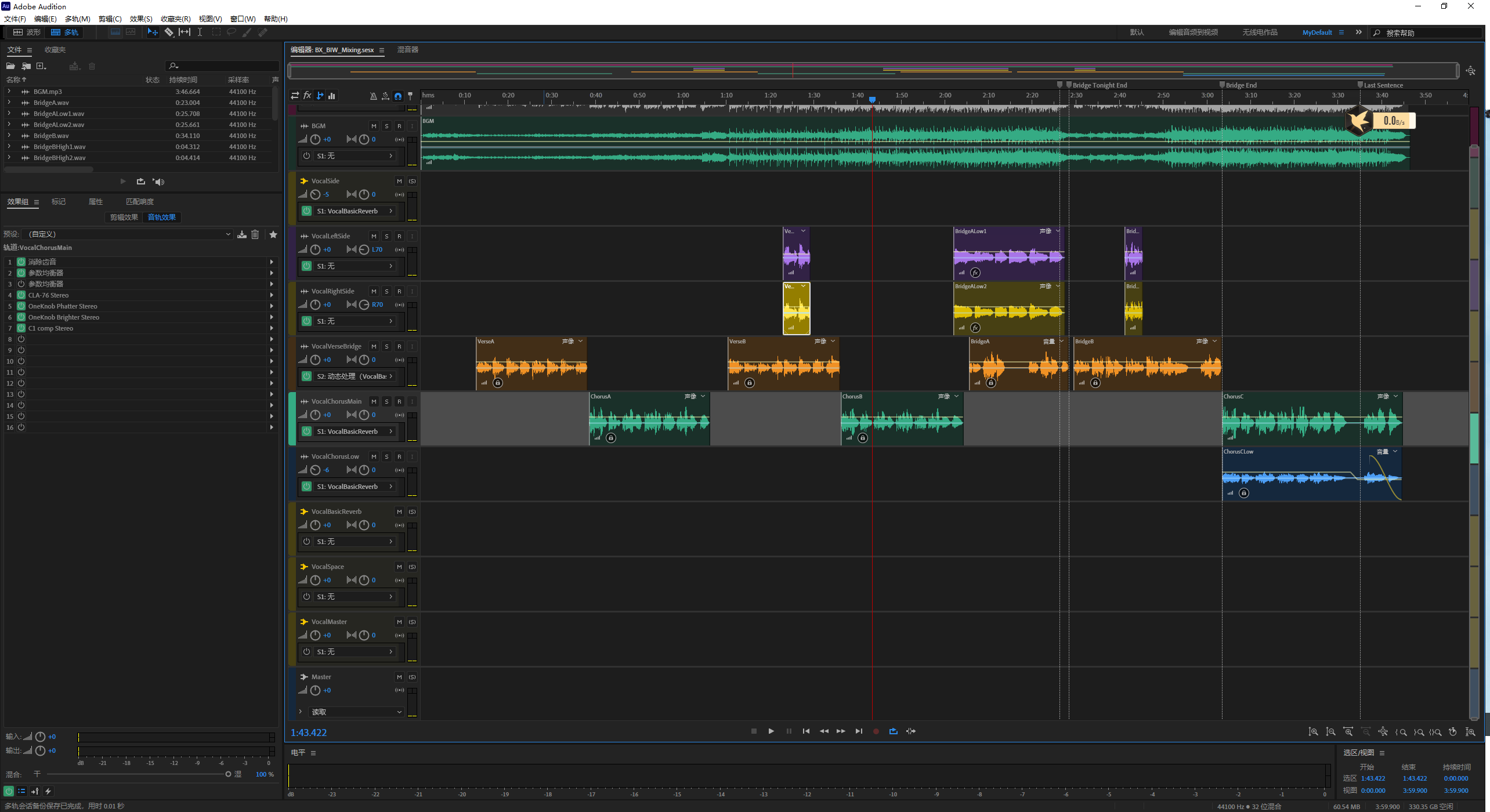

这里我用的是 Adobe Audition 2020,老搭档了。可以看到相同段落上,有多条人声的波形文件。

2 后期处理(干声修复)

接上图,对录制的人声做初步处理,完成流程图中的绿色部分,主要包含以下几个环节:

- 回放多个版本的录音,找到每一段演唱表现最好的部分,对素材做筛选和拼接,并调整音量动态差异,作为这段演唱的正式版波形。

- 把先前录制的环境噪音作为采样样本,对人声波形做降噪处理。

- 使用频谱擦除工具消灭演唱中的以下几类问题:口水声、咔咔声、爆炸式 g/k 发音。

- 对音频还存在的其他缺陷进行修复,比如在本例中的喷麦声音。

- 对人声的音高音准、咬字节奏做修复。

- 重采样为单声道波形。

经过这几步处理,人声在演唱和录制环节的瑕疵被大部分解决,我们得到能进入到后期混音制作的加工后材料,也即漂亮的干声。

这里展开几点细节。

2.1 修复咔嗒声

有时因为咬字和发声方法问题,会在个别地方录到很细微的类似“咔咔、嘀嗒”的声音,也有可能是类似咽口水时挤压发出的声音,抑或 g/k 咬字过重导致的字守爆电平。这种细节若不处理会带来较差的听感,使整首歌不那么悦耳。

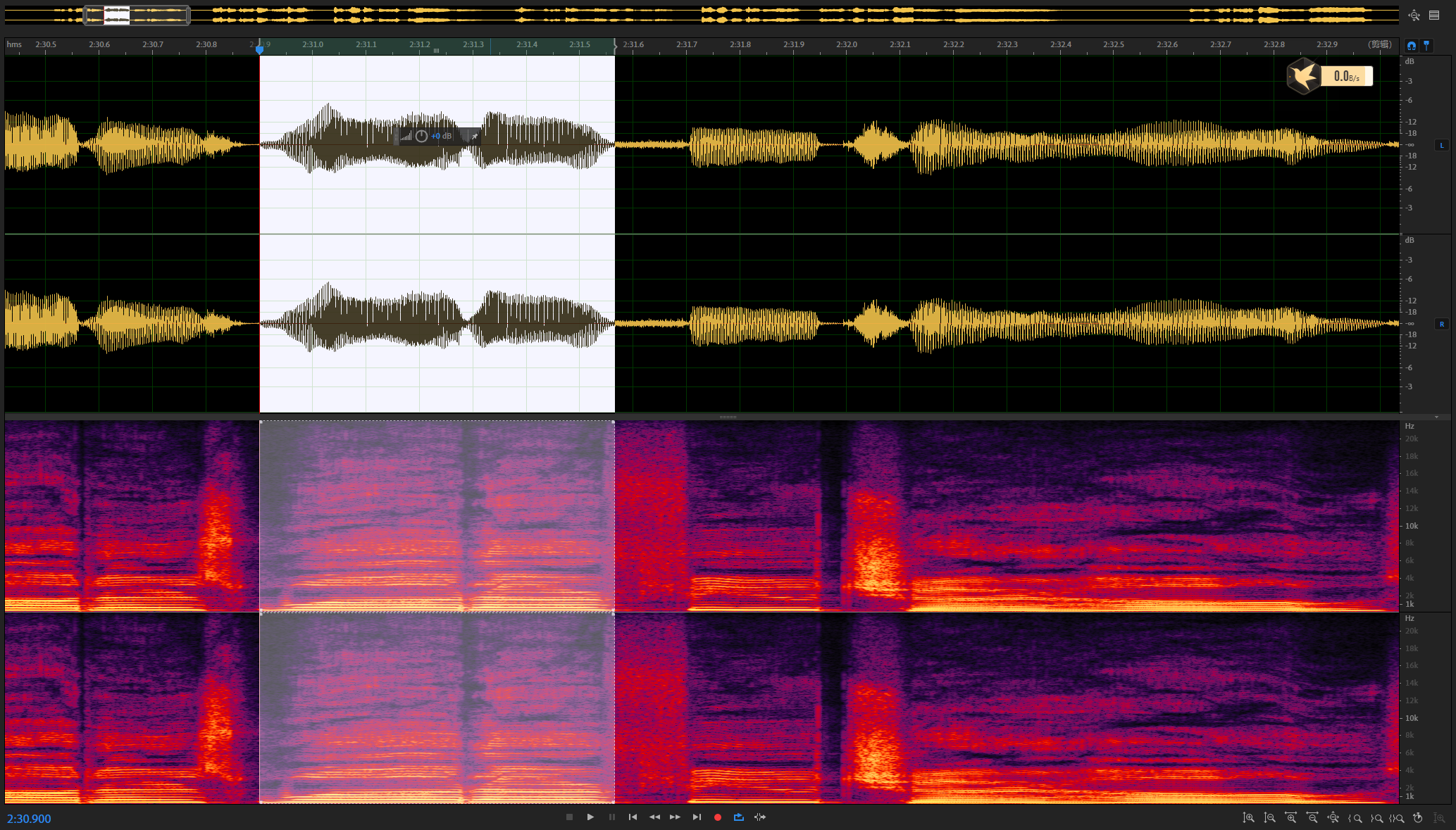

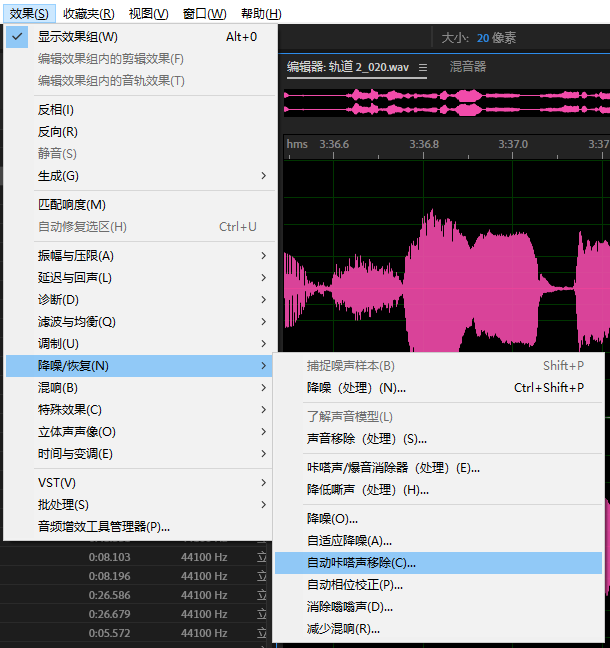

一般可以通过频谱擦除的方法来解决这类问题,这里直接使用 Audition 来处理。查看问题波形的频谱(图上白框区域),通常嘀嗒声和口水声是集中在 4K 左右的高能量区域,咔咔声和 g/k 爆电平通常是纵向贯穿全频谱的高能区域。使用“污点修复画笔工具”涂抹这片区域,试听效果。

需注意,擦除会影响音质,因此要尽量少次数、小范围地使用,可以将波形拉宽,在能量密级区域内部做部分擦除,不要覆盖太多面积,逐渐调整到自己理想的结果就可以。如果擦除过多会导致失真,声音变得不自然或出现突然的卡顿。

下面这个例子是 bridge 桥段“ And if our daughter’s what our future holds.”中的“what our”,可以听到录音时 our 咬字出现轻微咔咔声,擦除后效果还不错。

| Before | After |

|---|---|

|

|

| fix_kaka_before.mp3 | fix_kaka_after.mp3 |

Audition 提供了自动处理的效果器,叫做“自动咔嗒声移除”,有用但是不能保证每个地方都能处理得像人工修复一样好,根据个人对作品质量的要求来决定吧。

2.2 修复喷麦

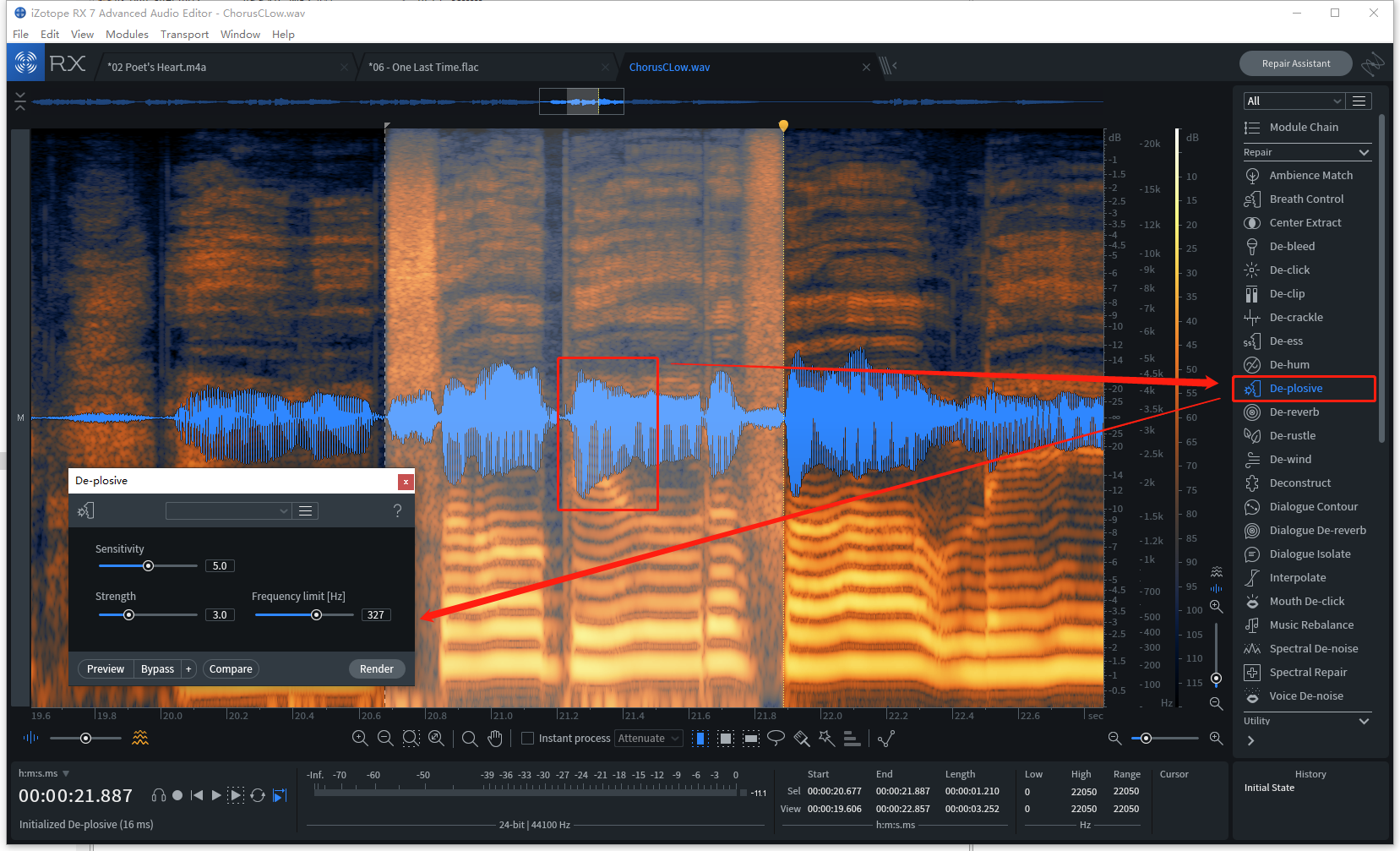

回放录音时发现一个低声部存在喷麦的情况(虽然 Yeti 话筒在收音器前方已经有内置的防喷罩了,但气息力度过大还是会被录下来),这种特征影响明显的问题没办法通过简单的频谱擦除处理,需要更专业的手段。

这里使用 iZotope RX 7 来修复喷麦问题,选中问题出现的区域,前后留一些缓冲区,应用 De-plosive 效果,适度调节灵敏度和强度,在修复力度和音质之间寻找平衡,确认后点击 Render 渲染结果。在做这首歌的时候我是第一次用这个修复工具,之前更多是用它来抠伴奏,这里还有很多音频瑕疵的修复功能,测试了几个效果都不错,果真是科技改变生活。

下面这个例子是最后一段 Chorus 的低音声部,可以听到“You look so beautiful in white.”中“beautiful”存在喷麦,这个瑕疵得到了妥善处理。

| Before | After |

|---|---|

|

|

| fix_puff_before.mp3 | fix_puff_after.mp3 |

软件对音频瑕疵识别很不错,据官方文档说运用了不少机器学习技术。我个人推荐还是尽量少用,任何修复都是对原版波形的伤害,如果不是特别大问题的瑕疵,后期混响后不再明显,其实可以忽略掉。当然也有一类问题是原波形听不太出来,几经魔改之后越来越刺耳,这种 case 也得回到第一步,去消灭问题源头。

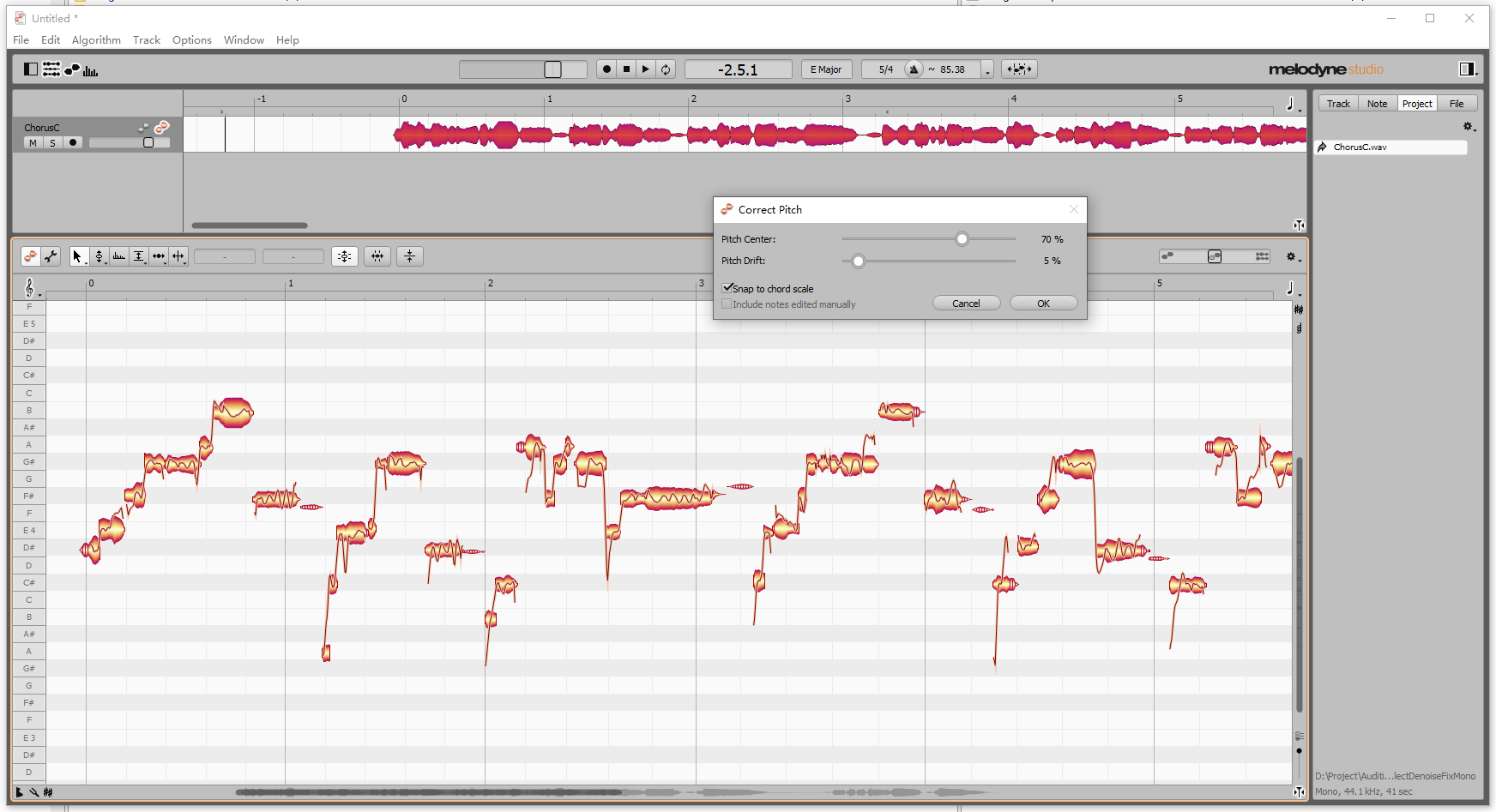

2.3 校准音高与咬字

说句实在话,过去几百年不觉得自己唱歌跑调,直到遇见 Celemony Melodyne,它说我 70% 的音不在标准音高上……也行吧,跑调程度大多在一个半音之内,还算可以了,不看屏显不觉得自己唱不准,自从看了之后每句话都觉得没唱准,总是隔三差五低个半音。后来甚至出现幻听,觉得官方原版也低个半音……

回到正题,Beautiful In White 这首歌音域跨度还可以,最高一句假声刚好到位,所以整体唱下来不会太吃力,相应的音准控制就还可以。这里使用软件的第 5 版来修正音高和咬字,相比第 4 版,对气息的调整控制更加出色,不过缩放操作起来是依然难用,不如右键快速选择操作工具这种杰出的交互那么惊艳。音高修正这事儿,很多教材推荐各家公司的 AutoTune 插件,亲测感觉效果不是特别可控,90% 的时候 OK,但剩下 10% 调不精准的地方就会让整首歌大打折扣,因此我还是喜欢老套的手工操作。

比起之前几首歌只调音高,这首歌我也对咬字的节奏进行了微调,个别气短音长的地方稍加手脚,整体听上去确实是自然舒畅了好多。

这里不放具体例子了,调整前后听不出来多少明显的差异,但总体上调整过后会觉得歌曲进行更加舒畅。当然要注意保留一些自然的音高波动,不要 100% 精准,否则听感会很假。

2.4 小结

要精致地处理这些问题,非常耗时,也非常耗眼睛和耳朵,过程挺磨炼意志的。咬牙全都弄完后,将处理好的音频重采样成单声道,就可以准备进入下一个阶段了。其实这些修复类的问题已经属于后期制作的范畴了,本文把他们放在前期录制这里,主要是考虑到产出的结果仍然是对干声质量的修复,是做减法,还没加特技。这些过程中的每一步都需要备份上一步的源文件,以防止处理失败或保存错误,酿成千古恨。

3 后期处理(音轨混音)

这首歌是独唱,除了过渡桥段和最后一段副歌有明显可听到的和声,其他段落比较简单,相应的后期混音难度也小一些。从最终工程的波形分布上看,重叠比例不算高。整体流程就是流程图中画的哪样,先对齿音进行压制,EQ 提亮人声,用一波压缩器平衡人声动态,对高频和低频进行激励,第二波压缩器限幅,然后根据不同声部的特征进行风格化,加混响和轻微的延迟,调整空间感,最后做母带处理。

同样,这里也是捡几个重点说一说。

3.1 两次混响营造更大空间感

Andrew Kramer 的惯用手法是三次 Glow 特效营造视觉层次感,同理,我在这里对 Chorus 部分用两次混响营造更大的空间感。干声做完基本的风格化润色后以 80% 和 60% 的强度分别发送至一次混响(全局公用)和二次混响(Chorus 专用)轨道,使用 R 系列混响效果器,赋予以下两套参数。

| 一次混响(主歌 + 副歌 + 辅助声部) | 二次混响(副歌) |

|---|---|

|

|

在二次混响之前使用 H-Delay 效果器加入特定频率范围的 Delay 效果。

从而 Chorus 部分比 Verse 部分有更强的远距离反射,模拟原曲营造出更广阔的空间感。实际处理中两次混响使用了不同的计算模型(Hall 1 和 Hall 2),我脑补这会产生奇妙的细微差异,比使用同一个模型更好听。

3.2 混响的侧链压缩

这是最早在 B 站上学到的一个理念,用侧链压缩防止混响与干声打架。我持谨慎态度,这种效果加太多太狠有点像电音的吸音,很酷炫但不自然。我愿意相信这样的处理或多或少有些实际作用,只是听感上不是那么直观。在这个工程的处理中,我直接用自带的动态处理效果器做侧链压缩,可惜它只能同时接受一个轨道的信息输入,不能将多个输入源整合到一起,做多个压缩还得费点劲。

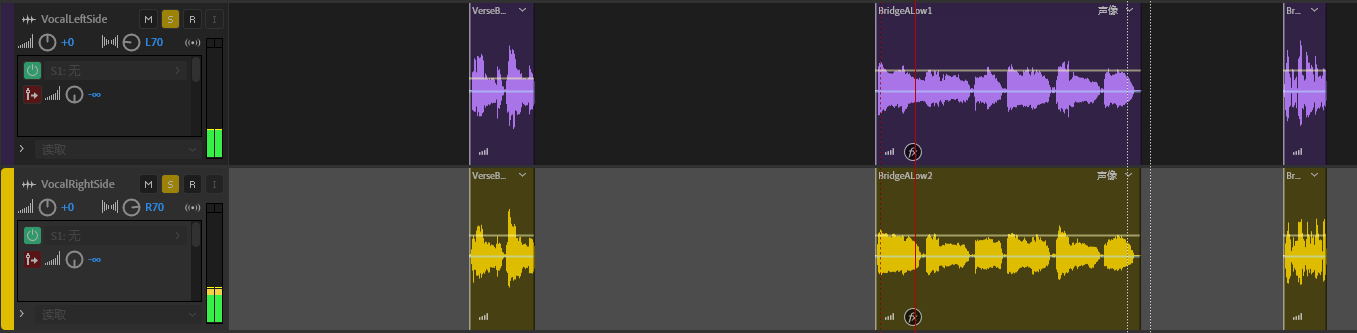

3.3 两次录制左右分散

屡试不爽的操作,同一段落录制两次,利用波形之间细微的差异在声像上左右声道分开,从而形成和类似合唱的很宽的效果。对这首歌来说,左右 70% 的效果刚刚好,100% 的话多少会感觉有点像耳朵后面传来的声音。

我对这段和声发送了较低剂量的混响,避免混响太多糊到一起。

3.4 懒人专用的激励手段

OneKnob 系列的激励器实在是太好用了,赋值不超过 8 的时候都不会有明显失真的感觉,简直是懒人福音。最常用的这两个,对于区分不同声部的音色有非常棒的作用。最近两年对效果器的使用,实际上越来越少,力度越来越轻,tweak 一点点、一点点去设计最终的效果。我觉得这比浓墨重彩要自然许多,毕竟还是还原人声的歌曲,不需要做得太像电音。

3.5 母带处理

因为再次犯懒,直接一个 Ozone 9 扔到 Master 轨道上,使用自动分析的调整参数,只对最后的 Maximizer 做了微调。这个省心模式大多数时候是好用的,能根据“现代的审美”对音频整体表现作出调整,并保证输出电平的合理性。太适合我了,也是因为我不太搞得懂这些功能该如何使用才能加分而不造成减分。

有阵子我也学了学每项功能的具体用法, 最后发现没掌握要领,手动一通操作下来还不如自动的好听……

3.6 小节

混音这事儿真是仁者见仁智者见智,没有专业训练的野路子权当是误打误撞罢。这里肯定充满不科学的操作、没用上的技巧等等。我自己搜索过很多次进阶的教程,绝大多数讲的都是浅显重复的内容,很少有深入到背后音频工程和信号处理本质的讲解,也就有很多问题点不透。

比如我至今都有疑惑,单轨电平全都要在红线之下吗?总轨呢?都在黄色区间如何保证响度与其他歌曲是相近的呢?三月初看了一个很长很长的 YouTube 视频,作者传达了一个理念:响度和动态是混音混出来的,不是放大信号逼出来的。实践中我还是一头雾水。

4 尽善尽美

经过上面那些,可能已经一两周时间过去了(天天熬夜不好啊!!!),效果满意的话,将人声配伴奏混缩输出出来,就是音乐内容制作的流程了。这里还需要一些收尾工作,给媒体文件添加 metadata 信息,标注标题、作者、专辑、年代等字段,以及配上封面,这样才能在现代的各种播放器软件中被识别出来。

好笑的是,尽管在 Audition 中完成了绝大多数混音工作,但我还真没太用过它的编辑工具。都 2021 年了,我还是觉得千千静听令人更省心,也更简单强大。我至今保留着千千静听最后个版本的安装包,用它听本地文件、编辑信息、临时转换格式依然很方便。

编辑后保存到文件,这就是可以正式对外发布的作品级成果了。

尾声

我大概是初二左右开始研究如何录音、翻唱以及后期制作的,到现在将近 14 年了。中间断断续续的,走走停停,吃了 14 年的柴米油盐但远没有 14 年的技术长进,说来惭愧。不过这兴趣爱好虽说是走得慢了点,也总归没扔下,还在前进着,有些二次 Remix 的歌曲也确实比青涩岁月的成果更上了几十层楼。

我喜欢音乐,心情好时唱歌,心情不好时也唱歌。每一段时间都有一些旋律相伴,每哼起一段旋律彼时的思绪也会重新铺开在眼前。

希望二十年后再次回看这段时光,我能为自己追求兴趣并有所成的生活感到心满意足。