:::info

💡 根据 遗忘曲线:如果没有记录和回顾,6天后便会忘记75%的内容

读书笔记正是帮助你记录和回顾的工具,不必拘泥于形式,其核心是:记录、翻看、思考

:::

| 书名 | 认知觉醒 |

|---|---|

| 作者 | 史蒂芬·柯维 |

| 状态 | 阅读中 |

| 简介 | 这是一部可以穿透时间的个人成长方法论。通过“大脑构造、潜意识、元认知”等思维规律,你将真正看清自己;通过“深度学习、关联、反馈”事物规律,你将洞悉如何真正成事! 如果对自己不了解,我们就会被人的原始天性束缚,这往往会让我们感到很痛苦。然而,如果了解大脑知识,我们就可以观察并指导自己,运用认知的力量去克服天性,从而获得长久而清晰的内在动力,让我们告别绝大多数人生痛苦。 |

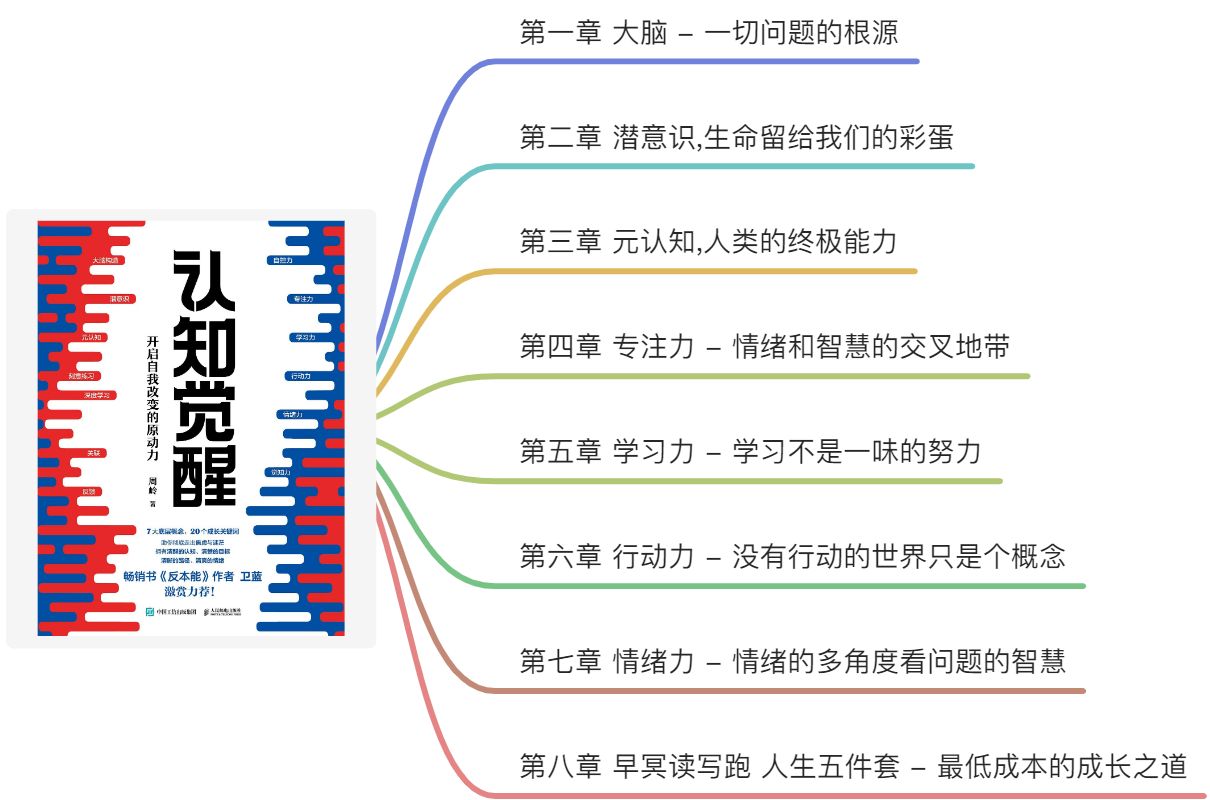

思维导图

用思维导图,结构化记录本书的核心观点。

读后感

观点1

在我们的大脑里,由内到外至少有三重大脑:年代久远的本能脑、相对古老的情绪脑和非常年轻的理智脑。 理智脑虽然高级,但比起本能脑和情绪脑,它的力量实在是太弱小了。

生存和繁衍是动物的本能,

观点2

读完该书后,受益的核心观点与说明…

观点3

读完该书后,受益的核心观点与说明…

书摘

- 该书的金句摘录…

- 该书的金句摘录…

- 该书的金句摘录…

相关资料

可通过“⌘+K”插入引用链接,或使用“本地文件”引入源文件。

认知觉醒:开启自我改变的原动力

周岭

◆ 自序 开启自我改变的原动力

我们对自己的无知使自己看起来就像一个“醒着的睡着的人”。

这些人迷迷糊糊地到了某个年纪,突然发现自己对这个世界已经无能为力了

我发现每天有事情做不代表觉醒,每天都努力也不代表觉醒,真正的觉醒是一种发自内心的渴望,立足长远,保持耐心,运用认知的力量与时间做朋友;我发现人与人之间的根本差异是认知能力上的差异,因为认知影响选择,而选择改变命运,所以成长的本质就是让大脑的认知变得更加清晰;

“愿望觉醒”和“方法觉醒”的秘密,

无论在大脑构造、潜意识、元认知、刻意练习等基本概念的解读上,还是在自控力、专注力、行动力、学习力、情绪力等具体能力的使用策略(包括早起、冥想、阅读、写作、运动等必备习惯的养成)上,都有相对独到的原理呈现和具体可行的方法提供。这些积累勾勒出了本书的基本样貌。

实践和改变才是这本书的核心

人生没有什么定数,不折腾,时间同样会过去,所以,去做总比不做好,开始总比放弃强。只要你心中还有希望,什么时候都是开始的最好时机。

◆ 上篇 内观自己,摆脱焦虑

为了适应陆地生活,爬行动物演化出了最初的“本能脑”。本能脑的结构很简单,只有一个原始的反射模块,可以让爬行动物对环境快速做出本能反应,比如遇到危险就战斗或逃跑,遇到猎物就捕食,遇到心仪的异性就追求等。

所以很多学者把本能脑也称为原始脑、基础脑、鳄鱼脑、蜥蜴脑,或者干脆叫爬行脑。

哺乳动物的大脑里也发展出一个独特的情感区域(边缘系统),脑科学家称之为“情绪脑”。

这个新皮层直到7万~20万年前才真正成形,成为一个无与伦比的脑区,它让我们产生语言、创造艺术、发展科技、建立文明,从此在这个星球上占据了绝对的生存优势。人类沉迷于自己独有的理智,所以把这个新的脑区称为“理智脑”,当然,也有人喜欢称它为理性脑或思考脑(见图1-1)。

[插图]

在我们的大脑里,由内到外至少有三重大脑:年代久远的本能脑、相对古老的情绪脑和非常年轻的理智脑。

理智脑虽然高级,但比起本能脑和情绪脑,它的力量实在是太弱小了。

种种迹象表明,理智脑对大脑的控制能力很弱,所以我们在生活中做的大部分决策往往源于本能和情绪,而非理智。当然,不管是何种因素影响我们做出决策,初衷都是让我们好,只不过本能脑和情绪脑的决策往往与现代社会脱节,因为它们以为自己还处于原始社会。

本能脑和情绪脑的基因一直被生存压力塑造着,所以它们的天性自然成了目光短浅、即时满足。又因它们主导着大脑的决策,所以这些天性也就成了人类的默认天性。

我们当前遇到的几乎所有的成长问题都可以归结到目光短浅、即时满足的天性上,不过在现代社会,用避难趋易和急于求成来代指它们显然更加贴切。

为了更好地理解这一点,我们可以把大脑看作一个公司。本能脑和情绪脑是公司里的员工,一个资历很老,一个年富力强,但他们都没什么文化,也没什么事业心,只在乎眼前的舒适与安逸,而理智脑则是这个公司的经理,他富有远见且身居高位,但因为太年轻,所以没有威信,做出的决策经常被两位老员工藐视。这样的大脑构造导致我们总是陷入“明明知道,但就是做不到;特别想要,但就是得不到”的怪圈,比如:

看来人工智能将占领人类社会是存在理论上的可能…人工智能算法对于人类原始的理性脑就是降维打击为了更好地理解这一点,我们可以把大脑看作一个公司。本能脑和情绪脑是公司里的员工,一个资历很老,一个年富力强,但他们都没什么文化,也没什么事业心,只在乎眼前的舒适与安逸,而理智脑则是这个公司的经理,他富有远见且身居高位,但因为太年轻,所以没有威信,做出的决策经常被两位老员工藐视。这样的大脑构造导致我们总是陷入“明明知道,但就是做不到;特别想要,但就是得不到”的怪圈,比如:

·明知道读书重要,转身却掏出了手机;大多数时候我们以为自己在思考,其实都是在对自身的行为和欲望进行合理化,这正是人类被称作“自我解释的动物”的原因。

成长就是克服天性的过程

习惯之所以难以改变,就是因为它是自我巩固的——越用越强,越强越用。要想从既有的习惯中跳出来,最好的方法不是依靠自制力,而是依靠知识

理智脑不是直接干活的,干活是本能脑和情绪脑的事情,因为它们的“力气”大;上天赋予理智脑智慧,是让它驱动本能和情绪,而不是直接取代它们。

◆ 第二节 焦虑:焦虑的根源

无论个体还是群体,人类的安全感都源于自己在某一方面拥有的独特优势:或能力,或财富,或权力,或影响力。

第一,完成焦虑。

归结起来,焦虑的原因就两条:想同时做很多事,又想立即看到效果。王小波说:人的一切痛苦,本质上都是对自己无能的愤怒。焦虑的本质也契合这一观点:自己的欲望大于能力,又极度缺乏耐心。焦虑就是因为欲望与能力之间差距过大。

◆ 第三节 耐心:得耐心者得天下

缺乏耐心根本不是什么可耻的事,和自己的道德品质也全无关系,这仅仅是天生属性罢了,每个人都一样。

社会中的精英通常是那些能更好地克服天性的人,他们的耐心水平更高,延迟满足的能力更强。

对于任何没有特殊资源的个体或群体来说,坚信并践行这个价值积累规律,早晚能有所成就。当然,前提是选择正确的方向,并在积累的过程中遵循刻意练习的原则,在舒适区边缘一点一点地扩展自己的能力范围。

“多即是少,少即是多”的辩证关系在图1-5中也体现得淋漓尽致:停在表层,我们就会陷入欲望漩涡,什么都想学、什么都想要,忙忙碌碌却收效甚微;若是能深入底层,盯住实际改变,我们就能跳出盲目、焦虑、浮躁的怪圈。

平台期。这个规律表明,学习进展和时间的关系并不是我们想象中的那种线性关系(学多少是多少),而是呈现一种波浪式上升曲线(见图1-6)。

耐心不是毅力带来的结果,而是具有长远目光的结果。

其次,面对诱惑,学会延迟满足,变对抗为沟通。

我也采用同样的策略,对自己说:“暂时忍耐一下,先做重要的事情,之后会有半小时或一小时的时间专门玩手机,想怎么玩都行。”通过自我沟通和引导,本能脑和情绪脑产生了安全感,通常它们都舍得放手让理智脑插个队。

耐心就是这样,不能急于求成,允许自己缓慢地改变,甚至经常失败。无论结果如何,和自己对话都会产生效果。

最后,面对困难,主动改变视角,赋予行动意义。所以,想办法让本能脑和情绪脑感受到困难事物的乐趣并上瘾,才是理智脑的最高级的策略。学会释放本能脑和情绪脑的强大力量,我们就会无往不胜!

◆ 第二章 潜意识——生命留给我们的彩蛋

模糊,正是人生困扰之源。而人生也像是一场消除模糊的比赛,谁的模糊越严重,谁就越混沌;谁的模糊越轻微,谁就越清醒。