1. 知名作家徐则臣说:训练一定要有,哪怕你是个天才。

训练其实不难,关键是不能三天打渔两天晒网,一万小时定律告诉我们:

人们眼中的天才之所以卓越非凡,并非天资超人一等,而是付出了持续不断的努力。1 万小时的锤炼是任何人从平凡变成世界级大师的必要条件。

所以你一定要坚持,坚持的结果就是熟练,熟练之后便是精通。

你的目标是成为杰出的作家,而杰出的作家的第一大技能就是捏造。所谓捏造,不是指胡编乱侃,而是给你一个话题或主干,你能很顺畅地扩写、补充其血肉,让它在你的笔下具备了生命力。没有谁是打娘胎里出来就能捏造故事的,这就需要去练习。

刚开始写作的时候,我就痴迷于练开头。往往定了一个基本大纲之后,我就开始 “捏造” 开头,小说的起始部分是很有道道的,我会先看 6-10 本经典小说的开头,然后根据这些开头所给出的思路,一次性写出七八个开头来。久了我就发现,这开头是很考验功力的。

如果你用一个平淡的开头,后面往往就会被束缚在这个开头提供的氛围中,翻身很困难;而如果用一个有起伏和悬念的开头,后面就能相当轻松地进入剧情,发展极快。

比如这样一个开头:

“不要开灯。” 她说。

我不敢开灯,因为不想让街上的人看到。

往往这样一个开头不止能带来剧情的快速推进,还能勾起读者的好奇心,为什么不要开灯?在做什么事?阴谋诡计还是偷情?这让读者很想继续读下去。

训练的时候不能死板,要灵活机动。实际上你练习的次数越多,你的能力就拓展得越宽,你的素材库和技能库里就多了一项可以随时调用的武器。

当然,不仅仅是开头,中间情节、人物塑造、环境描写,还有结尾等等,你都可以进行类似的训练。

有的时候你会卡文,就是坐在那里,可能一下午都写不出来什么,脑子里一团浆糊,这时候不要钻牛角尖,要学会正确对待训练中的卡壳现象。死磕是有意义的,但在绝路上死磕那就没有意义了,所以要用对方式方法,当你卡文又不愿跳过写下一段的时候,完全可以直接用苍白生硬的手法解决这一段,这里有个好处:你能够发现自己的弱项。在整体写完后再反过来写这一段,这时候全书架构你已经清晰了,上下文也明确了,再来为这一段补写个 10 种版本,下一次遇到类似情况时你就能轻而易举解决它。

当你反复用不同方式练同一个环节时,基本上就能达到目无全牛的境界。每一项组成因素都烂熟于心之后,再整体去写作,到哪一步你都能自如应对,这就像背了九九乘法表一样,再遇到三七,可能你想都不想就脱口而出二十一了。

2. 广泛地积累达到效果的唯一标志是——你可以随时随地在任何写作情况下唤起你的记忆

基础不牢,地动山摇。

想要进行写作训练,肚子里没货怎么行?即使你有了各种技巧和手法,下笔时找不到素材,那就和新手没有区别,巧妇难为无米之炊,更何况没有足够的积累,你可能都不知道这些技巧是怎么用的,而积累的唯一途径便是广泛阅读。

一个人的生命时间是有限的,不可能谁都有丰富的生活经历,同时很多学习写作的同学还是青年起步,不做广泛地阅读,不去感知他人的世界,写出来的作品也很难具有深度。

你应该安排至少一半的时间来做阅读,做积累。

根据个人条件的不同,时间分配会有所差别,但是有个建议:保证最低写作时间的前提下,尽量多做阅读和积累。 曾经有一段时间,我感觉老是不顺手,写什么都不在状态,后来我直接停止了那时候的写作,一个月的时间内全在读书,各种经典作品,那一个月也是我恍然大悟最多的一个月,往往是读着读着,就悟到了——哦!原来应该这么写。——哦!居然还可以这么写!

阅读是第一线的工作,和常规的写作训练应同时进行,重要程度不言而喻。

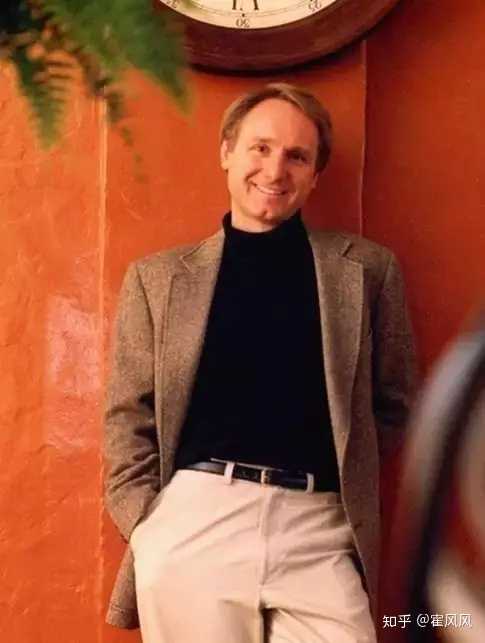

《达芬奇的密码》作者丹 · 布朗

知名作家村上春树曾浓墨重彩地引用他人作品;《达芬奇的密码》的作者丹 · 布朗说他每一页小说,可以加九页注释。

作家需要为自己的所有作品、言论、甚至某处描写或段落负责任。

据查证,老舍最早的一本藏书叫《辞源》,从他开始写作起,就伴随了大量的阅读,比如在伦敦大学时期,有《哈姆莱特》莎士比亚著,《浮士德》歌德著,《大卫 · 柯波菲尔》狄更斯著等。他在写长篇小说《二马》时,订了一个计划,先打听了近 30 年第一流作家的代表作,要求自己对每一位作家最少要读一本作品。

这些名作家的经验全都在告诉我们:要多读。

当然,多读也要抓核心,一遍扫过去是没有用的,如果你读的时候不投入,那就和翻报纸一个样,翻完就完了。这里说的投入,是指一种非略读,不是按你定点找资料一样,目录里没有找到想要的就放弃这本书,而是说需要你花一些精力去和作者做心灵上的沟通,去探索这本书,并把其中对你有用的部分,不管是技巧还是整体架构还是思维,积累下来。

这是一种提炼的能力,当你达到自如的境界时,你会发现生活中任何事物都能成为你的素材,那时候就不仅仅是一本书了,可能邻居的一句话、孩子的一个笑容、甚至某个公司的文案都会在你眼里变成养料,助你成长进步。

如何才能达到上述的境界呢?任何人都有不同的情况,理解力极强的也许读得少一些,笨一点的需要多读一些,但大多数人都是普通人,如我一般。新东方创始人俞敏洪在北大期间,把图书馆的书挨个看,这就是很好的一个例子,俞敏洪最令我佩服的地方,就是这股拼劲。

如果你多读了很多书都感觉没效果,并且你每本书都是认真看了,那就继续再读,这有一个阀值,你一定会在某一天达到这个临界点,然后突然感觉,哎,好像自己懂了什么,但具体懂了什么又说不出来,接下来再去写作,就会发现一路亮绿灯,写什么什么通畅,写到哪儿脑子里都能蹦出来内容,那你就已经——自如了。

阅读时还要有一些意识和方法,这分为两个阶段:

- 第一个阶段为 “乱读”

- 第二个阶段为 “系统读” 或者“一人一部代表名作”

很好理解,当你阅读量不够丰富时,没必要去研究某一人的作品,这时应该以扩大面为主,不管是谁的只要有都去试试,也不要分好坏,好作品坏作品都会给你帮助,有人觉得差的作品会让自己退步,也不见得,不读坏的,你又如何避免同样的错误呢?

当你的阅读量到了一个水平,这时就要专研了,比方说喜欢某位作家,那就把他的作品前后左右都拿来做 “系统读”,不管是青年时期的还是后期的,处女作还是成熟品,这样你就能站在一定高度去审视,对你自己来说也有更好的促进效果。

3. 以兴趣为主线,以能力为中心

懂了方法,理解了过程,你还需要处理自己本身的问题——选择性写作的问题。

刚开始你可以试错,因为你不知道自己的天赋在哪里,不知道哪个更擅长,不过等你进入写作几十年后,如果还是在纪实、非虚构、武侠、推理、悬疑、科幻等等各种领域里来回摇摆,那我更建议你放弃写作,至少要重新考虑后再开始。

任何人都不可能做完所有事,任何作家都不可能擅长各种类型,你需要广泛撒网,重点捞鱼。

你要逐渐摸索到自己喜欢的领域,擅长的类型,然后在该方向持续发力,等你在该领域成为了大师,获得了实力,再开拓其他方向也来得及。此时你还能带着高超的原手法,在新方向上做创新,最后也许有意想不到的收获。

我有一个朋友学画画,刚开始他不知道怎么画,怕画得不好,就去模仿名家,模仿了 6 年感觉会模仿了,这 6 年他就只做了这一件事,这时他是模仿谁就像谁。然后他开始担心自己画谁的相关作品就像谁,然后又花 6 年时间来去让自己不要像谁,12 年下来,他做到了一个结果,现在是想像谁就像谁,想不像谁就不像谁,基本上所有流派手法都懂了,这时他的自我开始成型,新点子新手法频繁出现,他已经画出了境界,自成一脉了——这就是大师的进阶过程。

写作的历程大致如此:

- 不会写,模仿着写;

- 会模仿,但无新意;

- 有创意,才开始有属于自己的特质;

- 成为大师。

海明威曾提出过写作的 “冰山理论”,是指写作如冰山,表面上露出来其实不多,大部分都埋藏在海里。实力需要一步一步积累,需要专注某类型某方向来积累,找到属于自己的方法途径,才能给世人一个创造优秀的作家,才能不断提高自己,让自己在写作之路上独居优势,完成从无到有,从劣到优的升格。

最后,给推荐大家一下微信公众号:征文约稿小助手(ID:yitiaoyingyugou),会分享写作经验、投稿信息等等,其中做了 “写作技巧” 的汇总,可以通过菜单栏查看,咱们不见不散。

](https://www.zhihu.com/people/shui-yun-miao-miao)

https://www.zhihu.com/question/31556159/answer/710199719