今天,我们来聊聊 UGC。

UGC 不是工具产品,不是新闻客户端,不是电商或者游戏。只靠好产品不行(如足记),只靠业务逻辑不行(如头条),更不能每天喊用户 “快来留言吧”(如美团)!UGC 是一门艺术,一门构建生态的艺术。

成功构建一款 UGC 产品,你需要取势、明道、优术。

取势

几乎每个 UGC 平台的生与死,都伴随着互联网浪潮的更迭。

0X 年,网民多是精英阶层,各类聊天室崛起。我高中的语文老师是名 50 多岁的饱学儒生,最喜欢新浪聊天室的对联雅座。你能想象么?每天几百个人热火朝天的对对联——一担重泥拦子路,两岸夫子笑颜回。

几年后,web2.0 时代来临。上网人数进一步增多,也更加年轻化。主打明星八卦、小说连载的天涯、猫扑兴起。06 年,当年明月的《明朝那些事儿》在天涯的煮酒论史板块连载,访问量迅速突破百万。

同期,网民基数的增大,让垂直论坛成为可能。阿北创办豆瓣,暗暗开始缓慢的用户积累。07 年,张玮玮将自己的新歌「米店」上传到豆瓣,10 年后,随着老狼在《我是歌手》上的演唱大火。

05、06 年,视频 UGC土豆、优酷相继上线。05 年胡戈将陈凯歌的《无极》重新剪辑成短视频《一个馒头引发的血案》,成为爆款。但国内短视频制作能力过弱。优酷土豆很长时间内只能靠用户上传的盗版电影过日子。

接下来几年,网民基数进一步扩大,上网成为普通人日常生活的一部分。网络内容愈加碎片化。

10 年,新浪微博上线,4 年后登录纳斯达克。微博通过 140 字的限制降低了制造内容难度,文字与图片进一步融合,微博类产品创造了 “关注” 这个动作,内容分发有了全新的方式:基于关系链。

11 年,苹果经典一代 iPhone4s 发布,同年小米 1 发布。移动互联网大潮来临。

11 年,微信发布第一版。12 年上线朋友圈,13 年订阅号上线,同年微信注册用户突破 6 亿。成为亚洲区用户规模最大的 App。

还是 11 年,知乎上线,13 年开放注册,一年内注册用户由 40 万攀升至 400 万。

在这段时间,03 年上线的家长帮,07 年成立的宝宝树,05 年成立的糗事百科等一批垂直 UGC 纷纷完成移动化,并迎来新一轮爆发性增长。新型导购类 UGC 蘑菇街,美丽说等出现。

一二线城市换机潮过后,三四线城市用户也开始弃用功能机,改用智能手机。

14 年,GIF 快手更名为快手,由工具切入短视频,迅速向三、四线城市下沉。采取同样策略的还有微博、OPPO、VIVO。

16 年,陌陌推出直播业务。当年营收超过 5 亿美元。

历次网民规模的扩充,终端设备的更迭,产业的变化,都会产生数个 UGC 平台。早或者晚,都不行。

优酷生早了,本来是短视频 UGC,活成了 OGC,靠购买电影、电视版权 + 自制节目过日子。腾讯微博做晚了,只能草草收场。

UGC 的特别,就在于内容是由用户产生,大量用户才能成势,构成 UGC 的生态。因此,时机的选择就显得异常重要。

取势,是一个 UGC 平台成功的前提。

明道

UGC 的道,最核心的有两条。

一) 别把鸡蛋放在同一个篮子里

投资讲究风险错配,UGC 讲究内容错配。

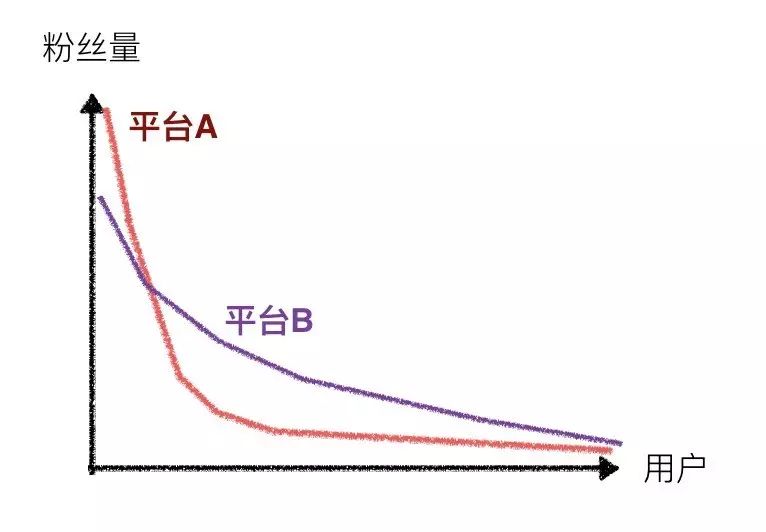

如果将 UGC 平台里的用户按粉丝量从高到低排布,可以得到下面的粉丝分布曲线图。

假设有两个平台的粉丝分布如下,平台 A 和平台 B,谁更健康?

答案是平台 B。

对于平台 A,少量头部内容制造者聚集了大量粉丝。而绝大多数用户输出的内容则无人问津。这会造成两个问题。

1)平台风险高

顶级内容制造者一旦逃离,会带走大量用户,造成平台瘫痪。

2)用户粘性差

普通用户没有生产内容的动力,只会关注头部用户,这种单向的关注不足以形成关系链。而关系链是提升用户粘性的核心因素。

所以,平台 A 其实不是 UGC,而是不折不扣的PGC,社交属性很弱。

再看平台 B,粉丝集中度较弱,腰部用户产生的内容是才平台的中流砥柱。

因此,头部用户出逃对平台的损失很小。同时普通用户的内容也能得到一定量级的曝光,甚至互动,大家更乐意贡献内容,用户粘性较高。

平台 B,才是真正的 UGC。

所以,是不是 UGC,看一眼粉丝分布曲线就知道了。

平台 A 们很喜欢争抢头部流量。去年的直播大战,多少个平台 A 花大价钱签几个自带流量的主播,砸全线资源去推。结果没多久主播又被其他平台挖走,还卷走了产品上原本就少的可怜的存量用户。

你说尴尬不尴尬?

这种尴尬事儿,知乎也做过一次。16 年底,知乎邀请李笑来连做三次 live,砸上了全站的资源,累计 22.5 万人收听。结果李笑来在 live 结束之后,自己做了类似 live 的产品 “一块听听”,还通过这次 live 吸走了不少知乎的用户。很多知乎大 V 也都对这一事件颇有微词。

秒拍、小咖秀、大多数直播平台,都是典型的平台 A。

秒拍副总裁刘新征曾说:尽管 UGC 贡献了秒拍 90% 以上的内容,但是从播放量看,排名靠前的 PGC 内容占比 90%。小咖秀的问题也一样,明星表演吸引了大量用户,但普通用户拍出来的东西却没人看。

知乎、陌陌、快手,则是典型的平台 B。

陌陌平台的主心骨是一批腰部的内容生产者,top10 公会对直播收入的贡献只占 3% 左右。快手同样如此,这也是为什么在火山小视频 2000 万挖走 MC 天佑之后,快手只是微微一笑。

粉丝分布曲线的背后,其实是平台的运营策略,其核心是内容分发机制。关键在于,运营策略和分发资源倾向于哪部分用户。

二)保持克制

对 UGC 来说,最可怕的就是内容的水化。而避免水化,UGC 的运营往往需要极强的克制力。

<知乎开放注册后,这种问题满天飞>

保持克制体现在三个层面。

1)产品功能

好几年了,不少人都呼唤知乎支持 GIF,但知乎直到 17 年中旬才支持。原因很简单,就是担心满眼的 GIF 图片损害知乎的内容调性,引起产品水化。

同样,快手 App 里一直没有转发功能。因为担心有了转发之后,top 内容被大量转发,流量向头部聚集,UGC 属性被弱化。

2)推广节奏

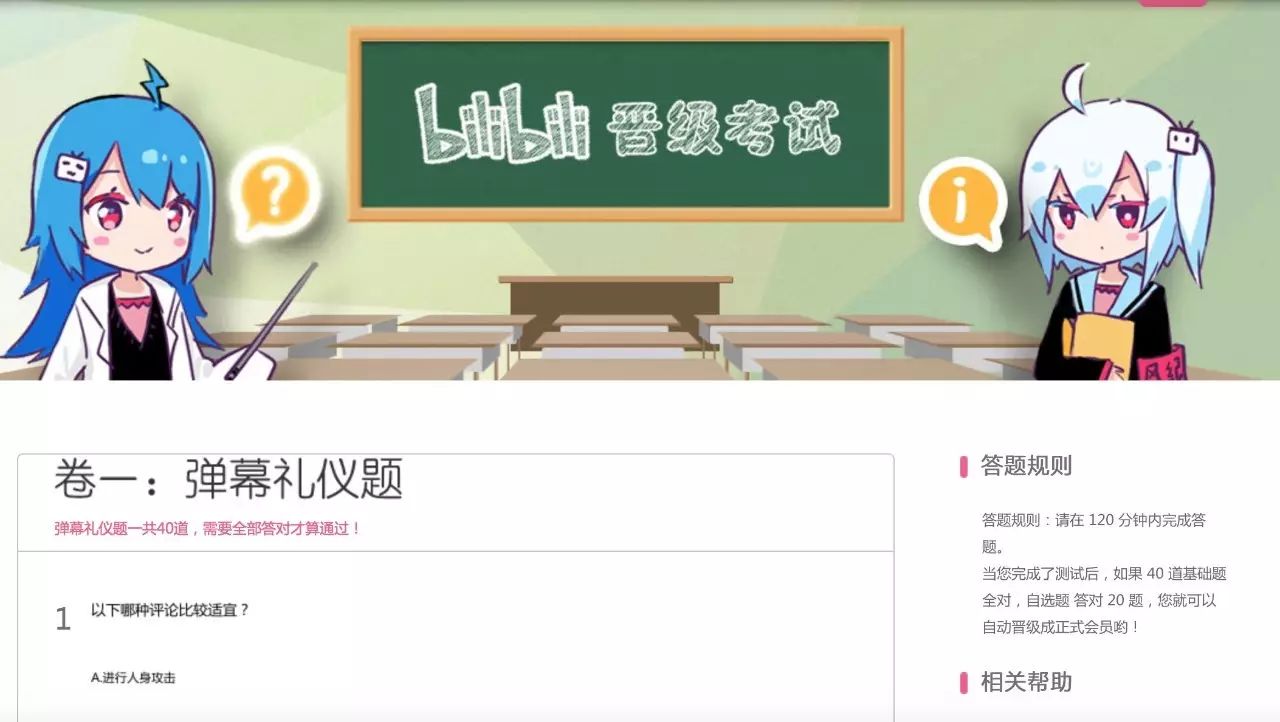

每一家 UGC,都有自己的一套社会规则,比如哔哩哔哩的弹幕礼仪,知乎的谢邀和没有帮助。熟悉和适应这套规则是需要时间的。

如果短时间内涌入大量新用户,他们会产生大量与平台调性完全不匹配的内容,并通过评论、赞、踩等方式对存量内容分发产生干扰。

这时老用户就会发现,内容变水了。

因此,UGC 在推广节奏上,往往会相当克制。比如知乎、天涯、PMcaff、糗百,都在相当长时间里通过邀请码通知社区用户的增长速度。

3)平台变现

变现的关键在于对用户价值的作用。创造还是消耗用户价值,这是个问题。

比如广告就是典型的消耗用户价值,因此各家 UGC 对待广告的态度非常谨慎。知乎的原生广告、微信的朋友圈广告,都实验了很久,体验也十分完善,但仍保持很少的投放量,担心影响用户体验。

陌陌 16 年 1 月试水直播,发现效果很好,但迟迟不敢放大规模,担心损害产品本身的社交生态。一直等到通过数据分析,发现参与直播的用户社交活跃度没有受到影响,甚至略有提升,才开始大规模推广直播。

反观天涯论坛,放任各公关公司、广告公司大量注水,自身又不加节制的投放广告,形式也是简单粗暴,引起老用户的大规模逃离。web2.0 时代的网站,在移动时代成功转型的有不少。号称全球华人网上家园的天涯论坛,却最终难逃一死。

三)总结

UGC 往往十有九死,战略错误是重要原因。UGC 的战略至少包含两点:

1)通过合理的内容分发机制保证流量不过度向头部集中

2)在运营中保持理性和克制

是为明道。

优术

借用罗胖的概念,UGC 更像一颗种子,只要你浇灌,它就生长。它是时间的朋友,时间越久,价值就越大。而你浇灌它的方式,决定了它长成的样子。

每个 UGC 平台的建立,都大体分为 4 步。

一)找到那群人

有这么一群人。

他们往往处在内容金字塔的次级而非顶级,还不是大神。

他们具有一定的内容输出能力。

他们对这个领域充满热爱,并且已经默默耕耘了一段时间。

他们往往会有一定的小圈子,有时候搞定一个,就能搞定一帮人。

这群人,才是真正的种子用户。

你需要找到他们,讨好他们,请他们吃饭,陪他们一起玩,弄懂他们的喜好和需求,囤积好你的种子用户。

二)内容初始化

在这一阶段,我们要解决以下问题:

1)尽可能降低门槛

降低内容的制作门槛,类似于渠道下沉、降维打击,能让你避免与已有 UGC 平台争抢存量用户,而是获取全新的增量用户。

降低门槛的方式有很多。

比如工具降低。美拍让普通人也能拍出不错的视频,圈到了一批缺乏视频制作能力,却有足够创意的内容生产者。荔枝 FM 通过手机录制节目 + 免费存储,吸引了大批电台发烧友。

比如粒度降低。从博客到微博,从长视频到短视频,内容粒度越来越小,制作和消费的成本也越来越低。微博比博客好写,短视频比短片好拍。

比如社交压力降低。Snapchat 的阅后即焚,快手的 low,脉脉的匿名聊天,都降低了用户的社交压力,让他们更乐意产生内容。

2)内容标准化

标准化往往包含软硬两部分。

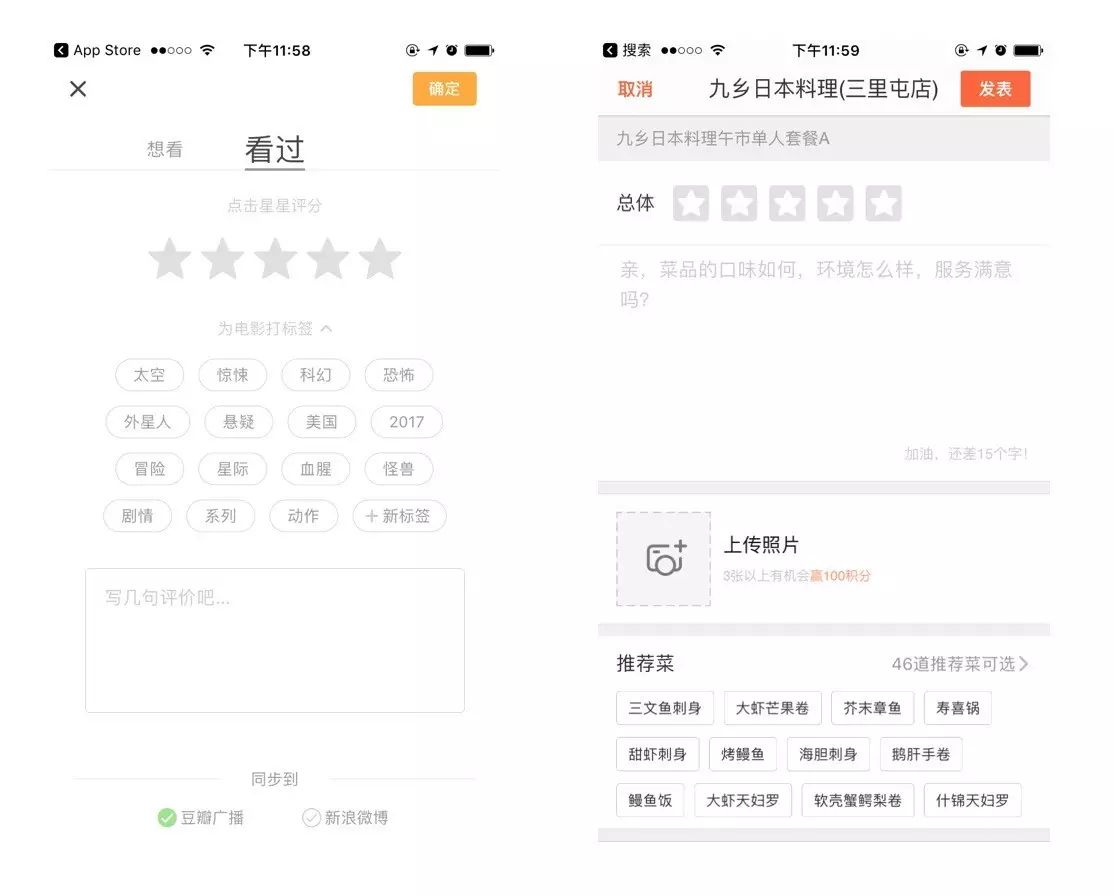

硬的标准化是编辑器,是形式上的标准,比如新浪微博的 140 字、抖音里的配乐、小咖秀的视频片段,豆瓣 & 大众点评的打分体系。

<豆瓣和大众点评的评价编辑器>

这种标准化保证了平台内容的形式和样式,也便于后续的内容分发。

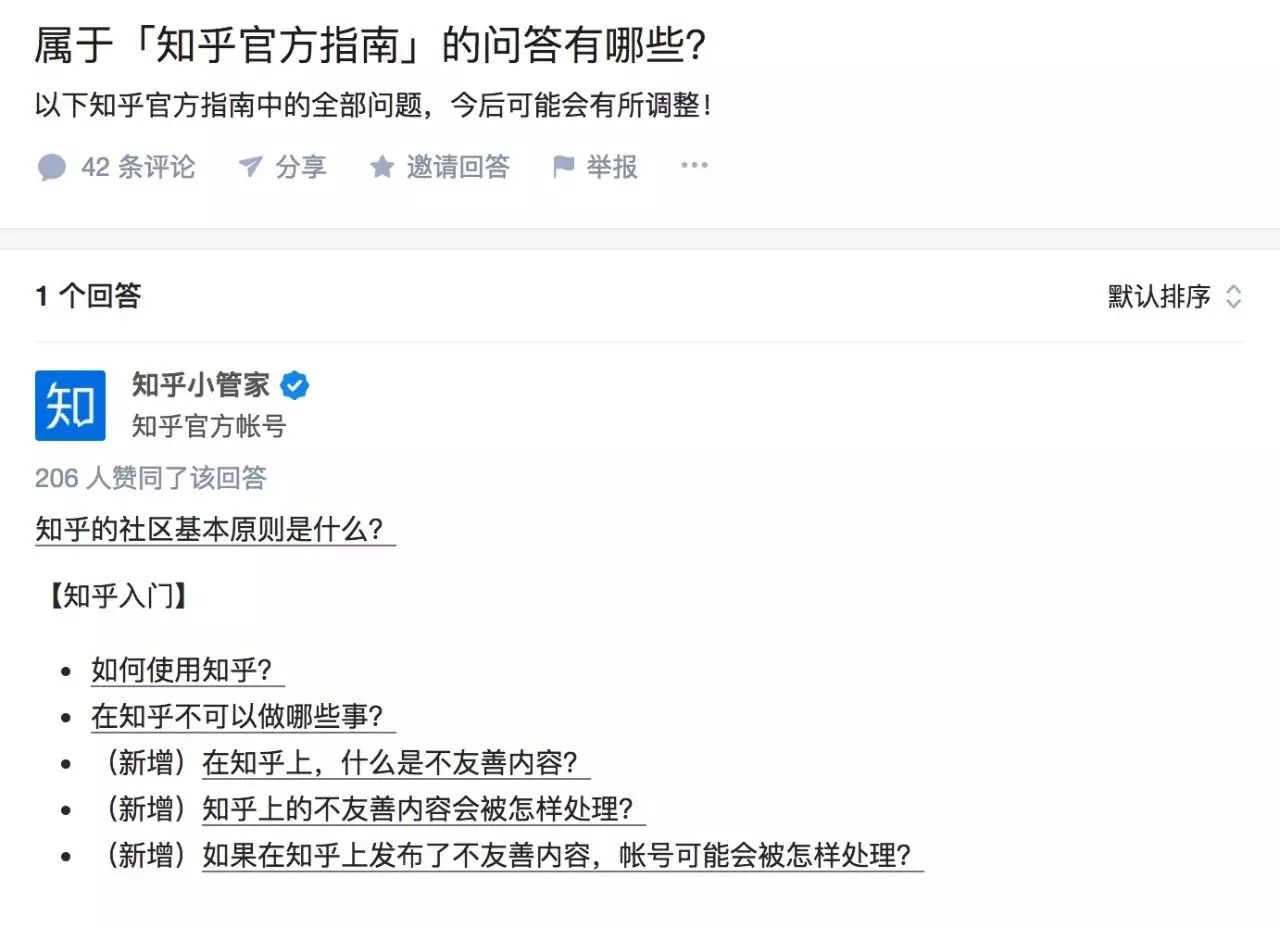

软的部分是平台规章,是调性上的标准。

比如知乎在用户注册之后,会通过一系列官方问答教育和引导用户,如何使用知乎平台。

如何制定标准,是否合理,就看你在第一个阶段(找到那群人)下的功夫了。同时这套标准并非一成不变,而是随着平台的演化逐步迭代。

3) 内容填充

平台初期,运营人员往往要手动填充精选的内容,同时通过话题运营的方式,引导种子用户生产内容。

内容产生后,更是要把公司里所有的人都拉上,各种点赞、评论。通过迅速的反馈和充分的尊重,激发你的种子用户创造更多内容。

平台的初始内容和话题,往往决定了其相当长时间内的调性。

比如知乎,最开始主要内容是互联网创业,大 V 是类似” 温兆伦 “这类的程序员们。后期内容才逐步丰富,轮子哥也化身带看党,专门给爆照的妹子点赞。

三)内容分发

当这群人终于积累了一定量级的内容后,分发就变得异常重要。

UGC 最核心的秘密,是赞、评论、关注。

我的朋友小明做了个漫画公众号,只有 5 个粉丝。第一篇发完以后,觉得看不到希望,放弃了。过了半个月登录公众号,在后台发现一个小萌妹的留言:姐姐你怎么不更新呀,我超喜欢你的漫画的!小明当时激动的涕泗横流,当晚就熬夜又更了一篇。

我做公众号「金龙聊运营」的时候,前几篇文章阅读量都是个位数,也一度不想做了。忽然有一天,我发现每篇文章都被点了一个赞,有一个留言。打开一看,原来是我老婆,她说你写的真棒。这让我坚持到现在。

UGC 的背后是社交,内容制造者最核心的需求,是其他用户的肯定。

而分发机制决定了曝光量和匹配度,进而决定了不同用户得到赞、评论和关注的数量,并最终决定了社区的结构和调性。

分发机制的背面是惩罚,是对违规和不符合调性内容的果断打压,比如知乎的折叠机制。

你会发现,不同 UGC 社区的实质性区别,不在于用户 low 不 low,女权多不多,妹子好不好看。分发机制才是内容社区的核心。

分发分为站内分发和站外分发。

1)站内分发

千人一面:榜单和话题,是典型的站内分发。话题是个很好的工具,可以根据时间和事件节点,将优质内容进行整合,集中呈现。

千人千面:feed 流 × 机器分发 = 千人千面。

分发的依据包括兴趣、位置、关系链、热门和人工推荐等。

兴趣:几乎所有内容 App,注册后都要求你选取几个感兴趣的领域,就是为了根据兴趣分发内容。

位置:典型的是陌陌、快手。位置分发有社交的意义,同时资讯类内容天然具有地域属性。

关系链:通过关注动作构建关系链,并进行分发。

热门:当前热门内容的露出。

人工推荐:由运营人员人工筛选出优质的有潜力内容进行推荐。

各家 feed 流都是以上依据的综合结果,比如知乎首页的信息流,是关系链 + 兴趣(关注话题、领域、专栏和收藏夹),发现栏则是热度 + 人工推荐。微博信息流是 热门 + 关系链 + 广告。

用户专辑:由用户自发生成的内容专辑,如知乎的收藏夹,网易云音乐的歌单等。用户专辑让内容的流转路径更加丰富。

2)站外分发

作为用户增长利器。站外分发分为用户分发和平台分发。

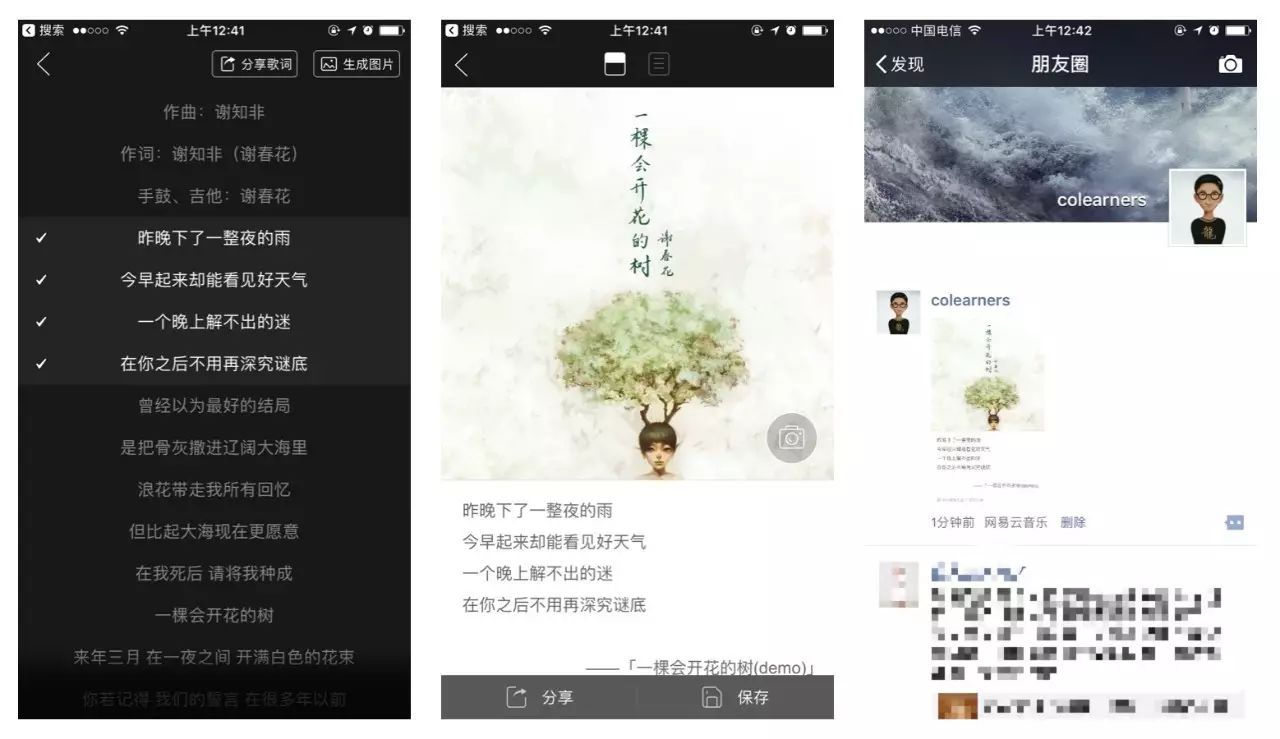

用户分发,是指用户自发将内容分享至产品外,一般是微信好友或朋友圈。用户分发比较讲究分发形式和时间点。比如网易云音乐的歌词分享就很棒。

<网易云音乐的歌词分享>

平台分发,是指运营人工筛选优质内容打包,在各个内容或资讯平台进行发布,或者通过邮件的方式向用户分发。

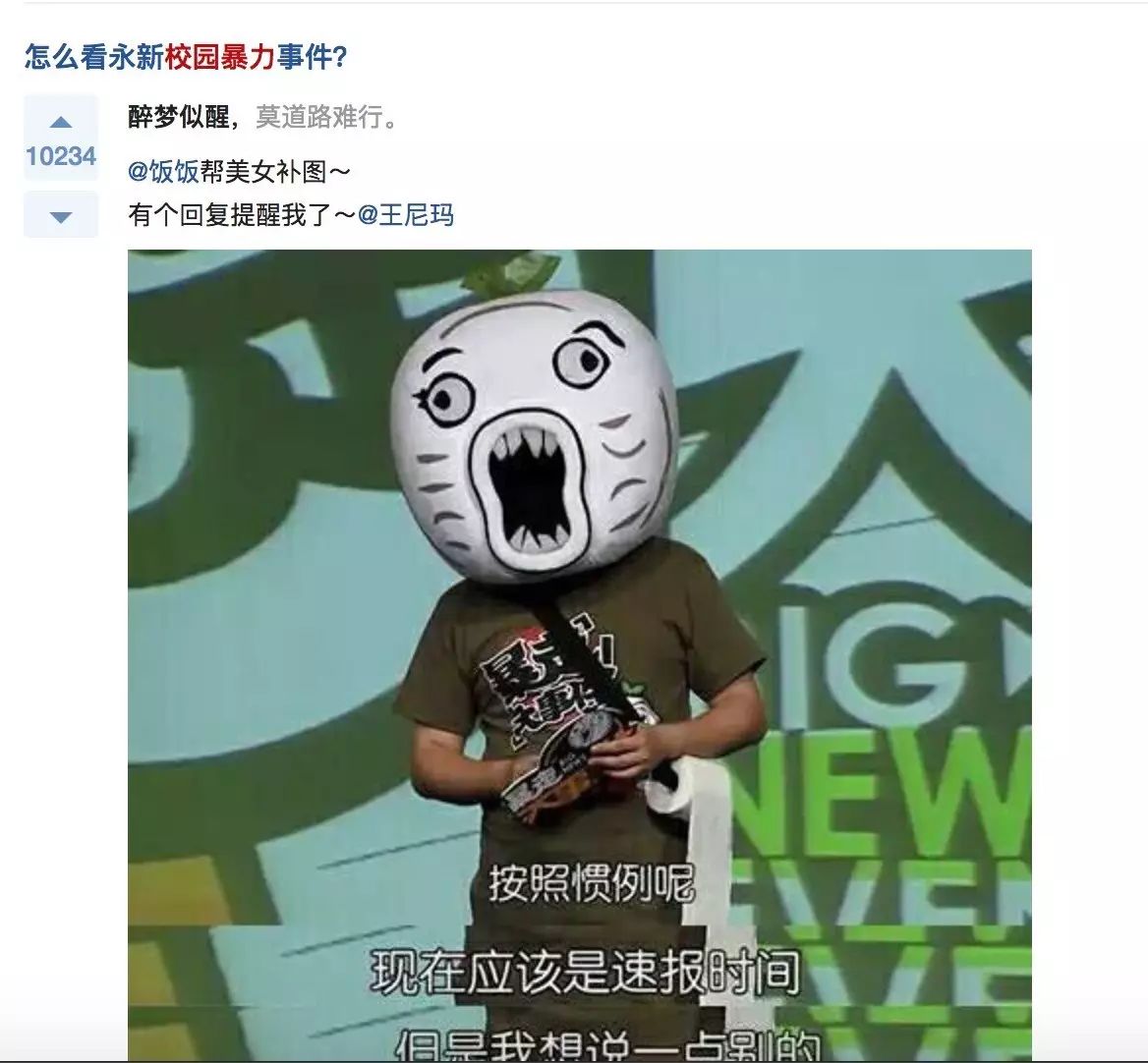

平台分发,讲究内容的传播性。粒度越小、话题越大众化,传播性越好。暴走大事件总是把视频里王尼玛的经典语录做成长图,在微博传播;知乎日报有不少内容是短小的回答和段子,都是出于减小内容粒度的考虑。

<知乎用户自发传播王尼玛长图,拿到 1w 个赞>

四)有节奏的引入更多用户

UGC 平台推广的节奏很重要。引入一波用户之后,要进行用户教育,通过不断的话题运营和活动运营培养更多内容生产者,完善分发机制。

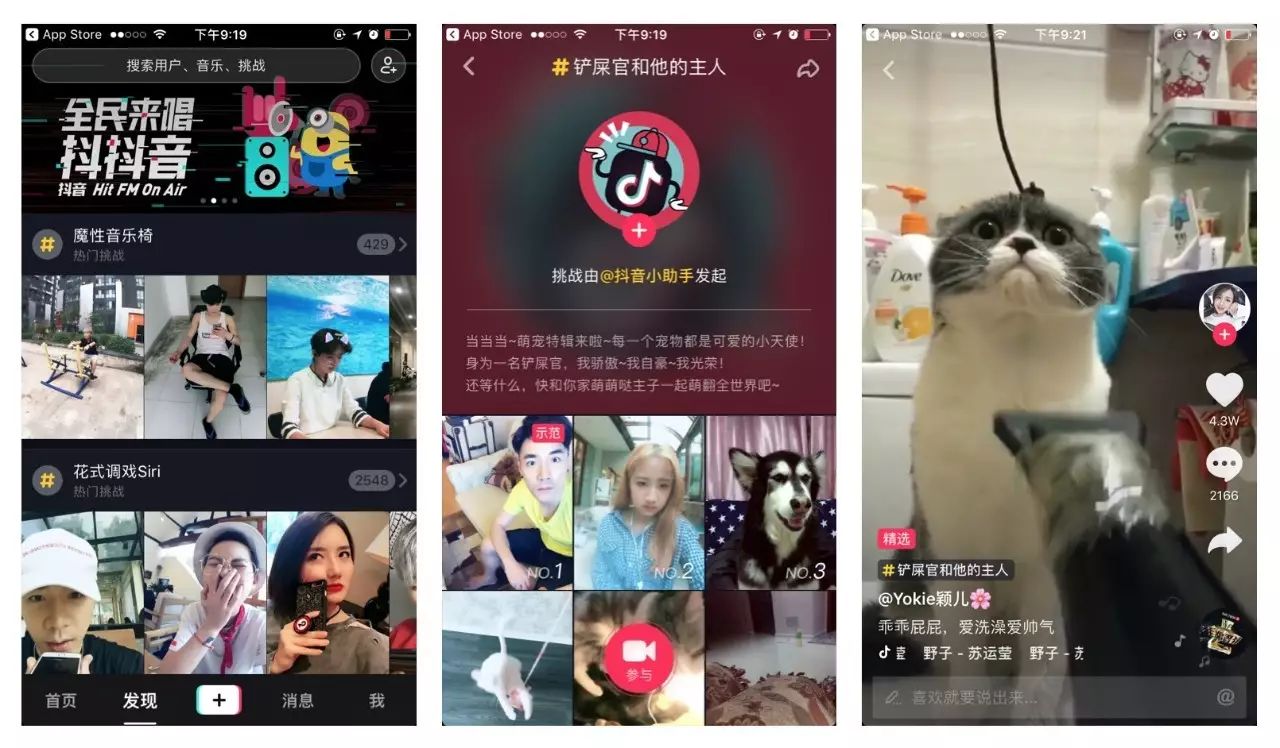

<抖音 App 的话题运营>

五)总结

从 0 构建 UGC 平台的过程大致如下:

找到那群人,在充分的了解之后,推动平台初始化,引入这群种子用户,沉淀一定内容后,引入新用户,逐步建立和完善分发机制,并通过站外分发和推广,有节奏的引入更多用户。

以上,就是 UGC 平台的生长过程。

变现

当平台的体量达到一定规模,头部内容生产者的变现就成了一个必须解决的问题。

内容生产者变现的方式,大体有四种。补贴、电商 & 广告、PR、知识付费。

一)补贴:平台掏钱

在平台初期,通过现金补贴的方式,迅速吸引内容生产者入驻,已经成了业内常见的做法。

补贴一般按曝光量计算,另一种说法是广告分成。不仅 UGC,头条、大鱼号、去年的很多直播平台,也都采取类似方式。

这种方式有两个问题,一是钱给 **不了太多 **,聊胜于无,不足以吸引用户为你的平台贡献独创内容。更多是在其他平台发布后,再在该平台同步。

二则更为致命,现金补贴会吸引来大批的羊毛党,利用规则套利。头条号补贴高的时候,不少人批量注册几千个头条号,机器发文,一个月也能赚到 1 万多。甚至有些号靠手工或者机器抓取别的作者在其他平台发布的内容,立即发布在自己的账号上,靠打时间差赚取原创标记,骗取现金补贴。

对平台来说,这一方面会造成内容的水化,一方面则会劣币驱逐良币,影响原创作者输出内容的积极性。

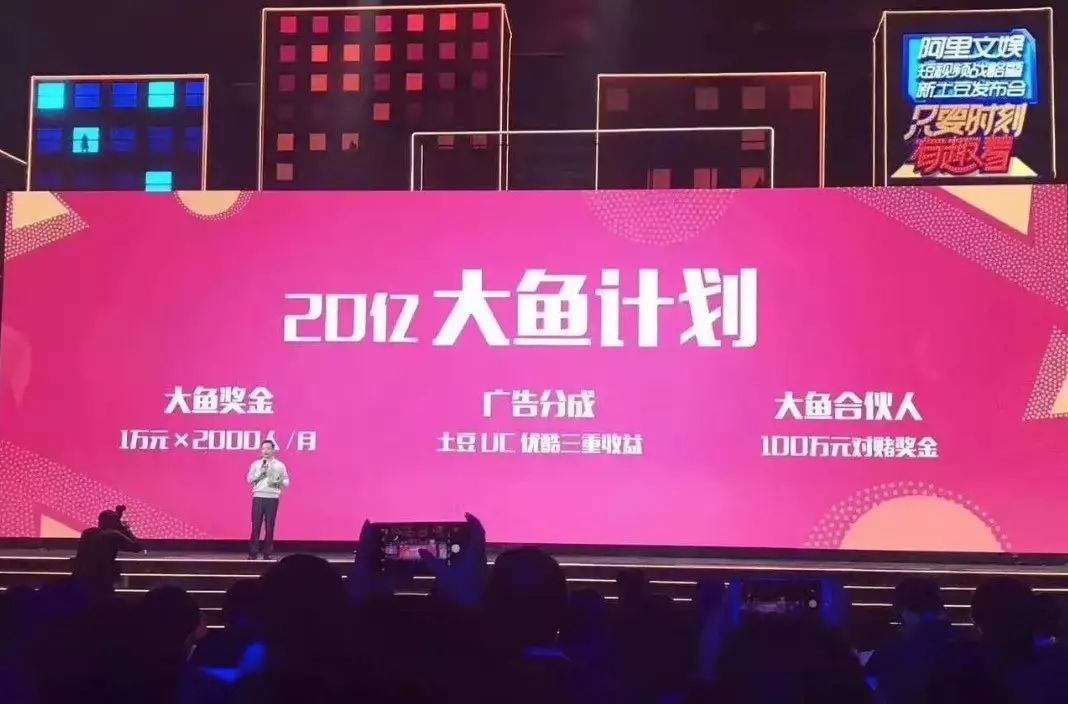

<阿里文娱的 20 亿计划>

二)电商 & 广告:商家掏钱

对于电商变现,效果最佳的是生态打通。比如微博 & 淘宝。用户可以将淘宝商品直接分享到微博,会自动生成一条标准化微博,带有文字、图片和专属 card。其他用户点击 card 后,可以直接跳转淘宝页面。整个过程非常流畅方便。

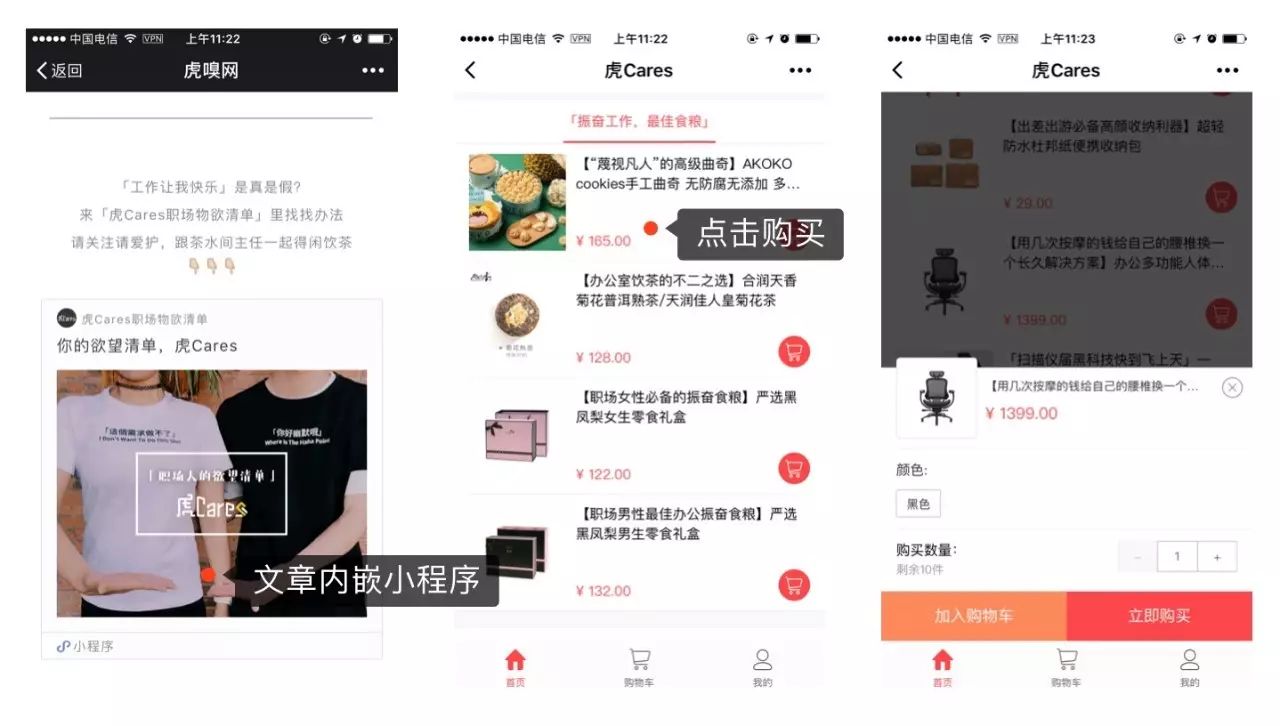

微信的小程序,也能协助内容生产者很方便的进行变现。这方面做的比较好的是白鸦的有赞。比如虎嗅的小程序「虎 Care」就是通过有赞做的,主要售卖办公室零食和虎嗅周边。

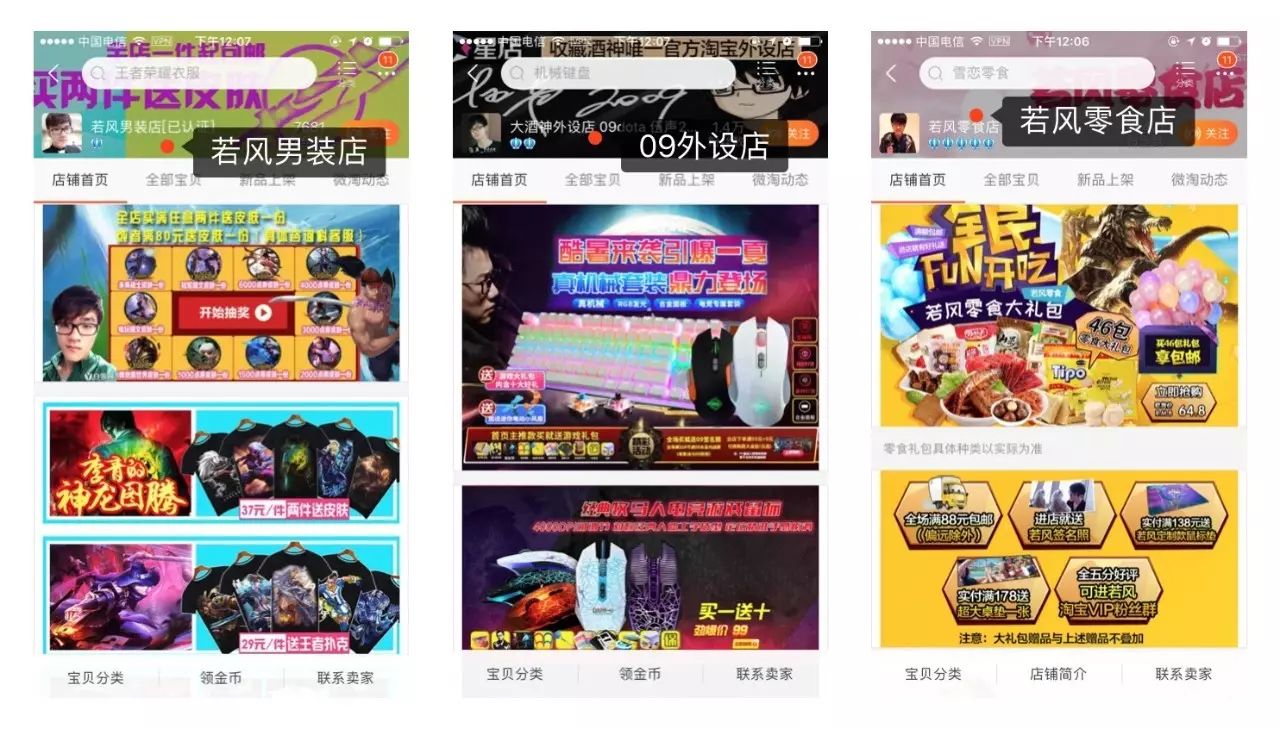

对于没有打通的平台,内容生产者们也会或明或暗的通过电商变现。快手上不少人将粉丝引流到微信,通过微店变现;大神若风和 09 则在直播的时候,卖卖肉松饼和鼠标垫。

适当的广告和带货可以让平台蓬勃生长,但当平台自身谋求变现时,这些广告则相当于切掉了平台的一部分广告流水,势必遭到打压。

当年微博草根号火的时候,大号转发一条微博就要收 5 万。2011 年,草根号 “微博搞笑排行榜” 一年的利润就达到 1500 万。

微博开始谋求商业化后,推出微任务系统,微博大号发广告必须通过微任务,平台分成 30%,违规者直接删微博甚至封号。后来更是推出粉丝通等一系列信息流广告,帮助广告主更加精准的定位用户,草根大号们的日子愈加难过。

三)PR:公关掏钱

UGC 平台专属变现方式,但仅限有影响力的大平台。

当年百度魏则西事件,某公司接了洗地的活,找到知乎大 V 群,当时就有很多人说这种断子绝孙的活不能接。但还是有些人接了。最后大量用户举报,甚至其他大 V 直接甩出接活群里的截图。结局是洗地的大 V 被知乎直接封号。

PR 的背面则是付费删稿。前段时间乐视黑稿满天飞,可能是因为乐视实在没钱删稿了。

四)知识付费:用户掏钱

知识付费主要包含打赏和内容付费两种形式。

打赏:

打赏是非强制行为——爱的供养。

打赏的价值不在钱,而在于对内容创造者的激励,以及创造全新的用户关系——付费用户。付费用户的粘性往往要高出普通用户很多。

当然秀场直播里的打赏另当别论。

内容付费:

内容付费是 16 年开始崛起的全新付费形式,一般分为三类,订阅专栏、咨询服务、讲课。

订阅专栏以得到和喜马拉雅为代表,一般一次订阅 1 年的专栏,形式为1 对多,内容制造者边际成本为 0,本质是出版社模式,是内容金字塔顶端的top 级生产者首选。

咨询服务以分答和在行为代表,形式为1 对 1,按次收费,边际成本较高,是内容金字塔腰部生产者的选择。

讲课以知乎 live,一块听听,分答小讲,喜马拉雅,虎嗅怒马为代表,形式为1 对多,按课收费,边际成本为 0,头部和腰部生产者都均可选择。

五)总结

对平台来说,补贴是烧钱,迟早要停,还得防贼。电商、广告、PR 都会让内容水化。唯有内容付费,对平台的影响是正向的,帮内容生产者变现的同时,也为平台贡献了更多优质内容,增加了用户粘性,实在是个好模式。

这就是为什么,知乎将 Live、书店、付费咨询、课程等整合为市场,并在底部导航栏的核心位置添加入口。这也是为什么,几乎所有的内容平台都上线了内容付费模块。

道理也很简单,谁掏钱就讨好谁。

这其实很有趣,最开始我们尝试复制美国的套路,卖软件。结果用户根本不买账,盗版软件满天飞。于是大家干脆免费,用免费吸引流量,靠售卖用户注意力过日子。所以那时候,标题、配图、关键字,都比内容本身重要。关键在于尽量吸引点击,售卖流量。

终于,随着人均收入水平的增加,和移动支付习惯的养成,大家乐意为内容付费了。为内容付费的实质,是用户自己花钱买回了注意力。

就在这一两年的时间里,所有的内容平台几乎都上了付费模块,视频网站的 VIP 大卖,腾讯拿下纪念碑谷 2 的中国代理,布局独立游戏,付费游戏不靠广告和各种付费道具存活成为可能。这是内容生产者的好时代,也是 UGC 的好时代。

祝愿所有的内容生产者,在这个时代活的更有尊严。

以上,就是 UGC 平台的秘密。

● ● ● ●

「 查看金龙历史文章 」