宏观经济学

主讲:唐遥 光华管理学院应用经济系副教授经过学习本课程,学生能够从整体上了解宏观经济运行的规律:1,掌握宏观经济学原理,了解宏观经济学研究的基本工具。2,基本理解国家的宏观经济政策。3,对宏观经济政策的目的,作用机理,以及预期的效果进行理性的分析。参考资料:弗兰克,伯南克,《宏观经济学原理》韦尔,《经济增长》,中国人民大学出版社芬斯特拉,泰勒,《国际宏观经济学》

国内生产总值(GDP)

一个国家或者地区在给定时间内新增的最终产品和最终服务的总价值。

收集的对象:产品和服务。

最终的产品和服务。

区域范围:国内(仅限地域)。

给定时期的当期产出。

市场价值。

- 从支出角度看GDP

GDP是产品和服务的总和,是从谁付钱购买即支出的角度看。

GDP是三种需求的总和:

(1)最终消费:居民消费和政府消费

(2)投资:投资方面的支出是用于增加或者替换生产性资本的支出,不包括金融投资。

(3)净出口:中国的出口-中国的进口

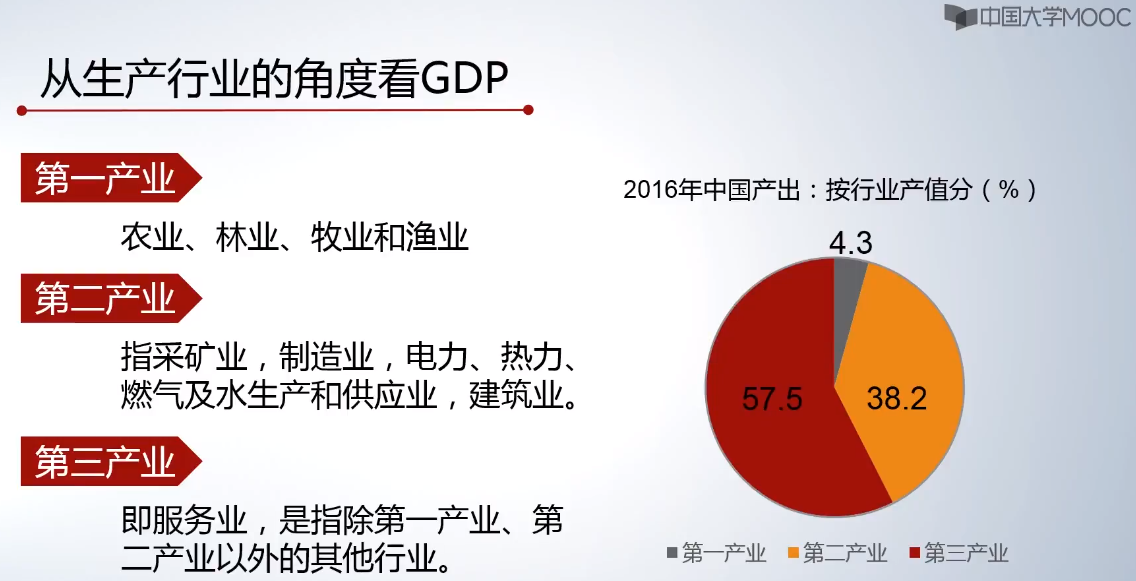

- 从生产行业的角度看GDP

- GDP中的问题

GDP只衡量了一国经济福利的一部分。

未包括非市场经济活动,

消解人们破坏性行为的活动,计入GDP,会夸大真正的产出和经济福利。

GDP是一个总体的衡量,不考虑产出中的实际的分配,无论分配是否均衡,总体的GDP只能反映一个总体的经济发展的水平。

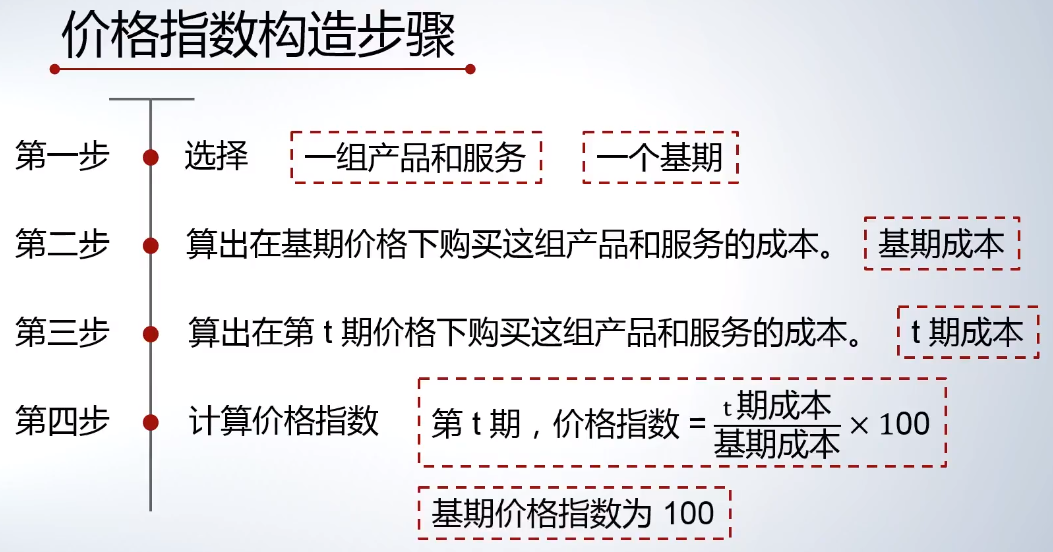

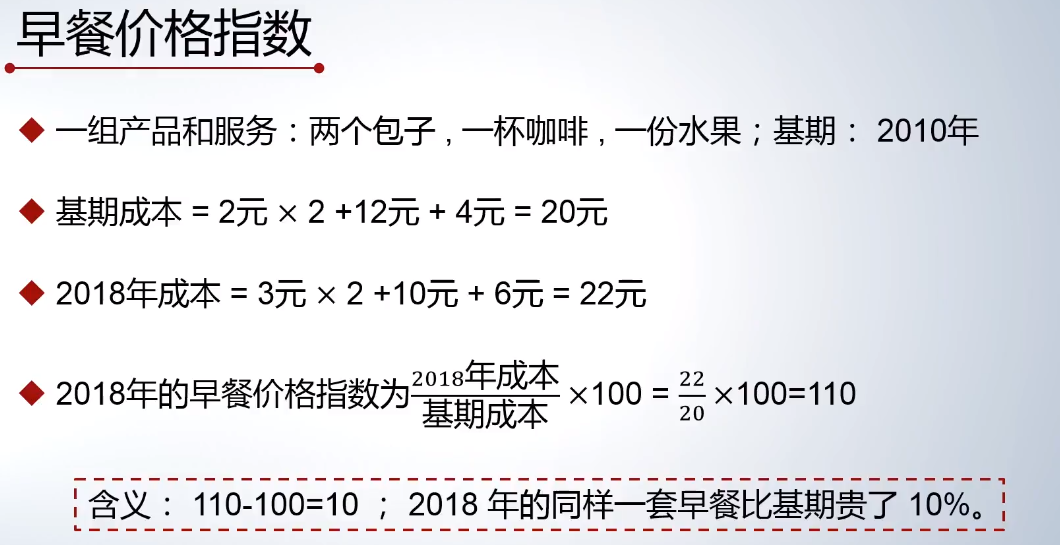

价格是如何衡量的——价格指数

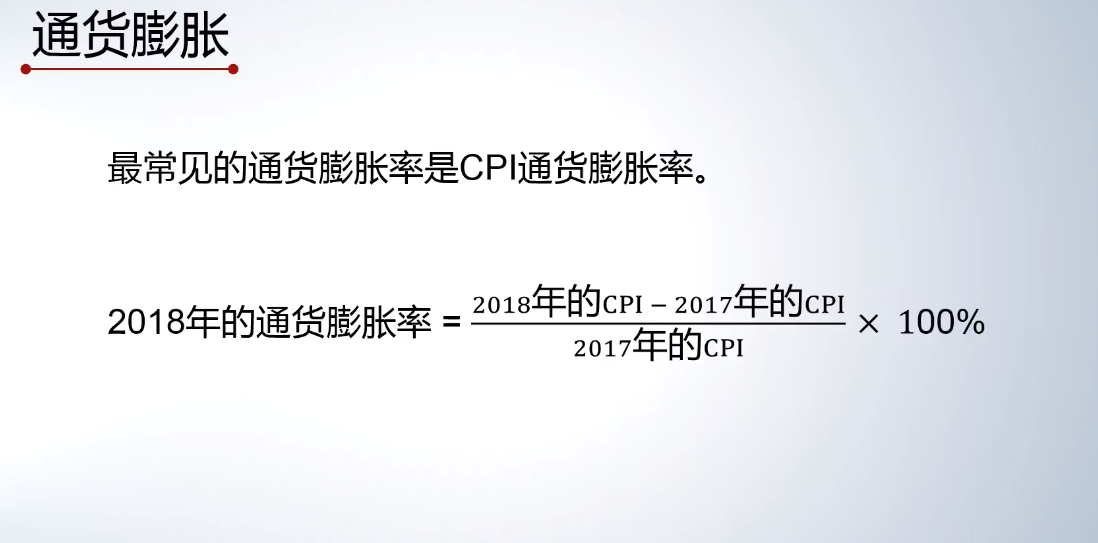

- 通货膨胀:总体物价水平的上升,单一产品价格的上升通常只是相对价格的变化,不构成通货膨胀。

- 居民消费价格指数(Customer price index CPI):包含一般消费者所购买的产品和服务,价格为市场零售价格。

- GDP平减指数(GDP deflator):包含一国生产的所有产品和服务,价格为市场零售价格。

- 生产者出厂价格指数(Producer price index PPI):包含一个国家生产的所有产品和服务价格,为出厂价格。

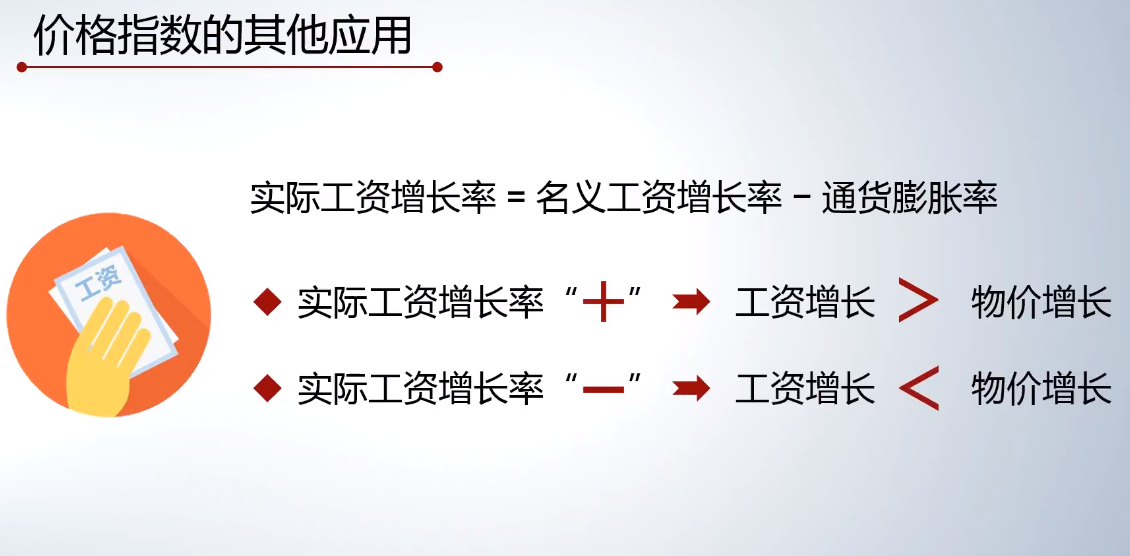

价格指数的运用:

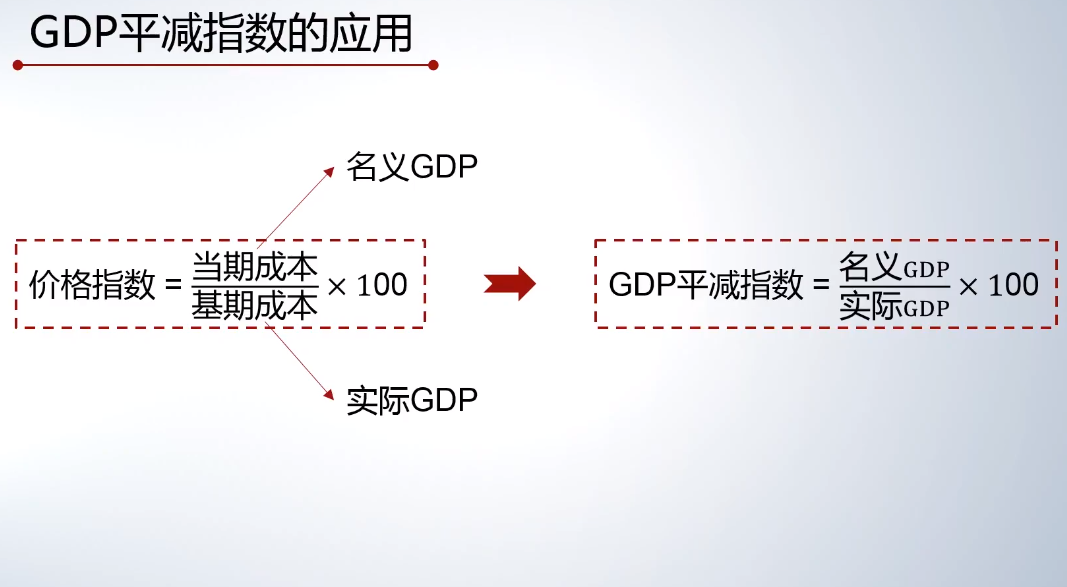

GDP平减指数的应用

GDP平减指数衡量的是中国所有产出的产品和服务的价格水平的变化。

通货膨胀的代价

在一个市场经济中,价格传递了重要的信息。如果出现通货膨胀,价格系统里面就加进了很多的噪音。

“鞋底磨损”的成本:为避免通货膨胀带来财富损失,人们要管理现金持有量。

就业

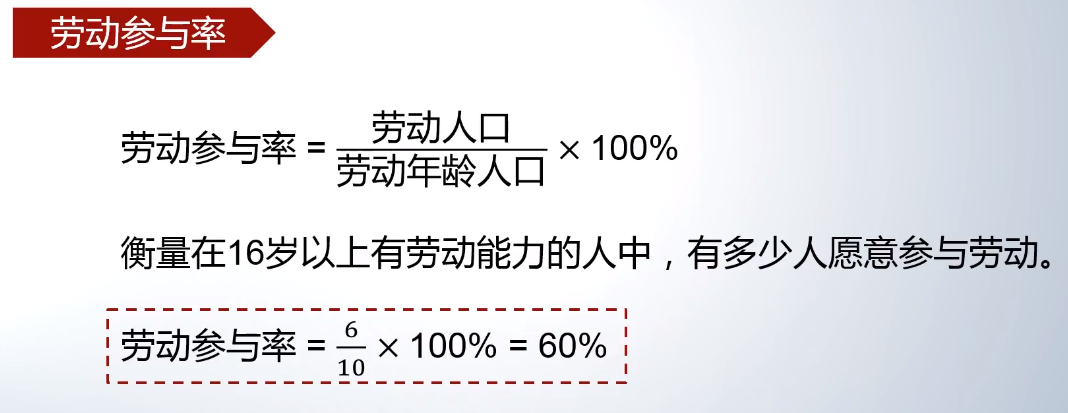

- 就业指标的构造

就业人口:指在上一周有全职工作或者是兼职工作,或者是现在在休假或暂时离职的人。(只要工作最少一个小时就称为兼职)

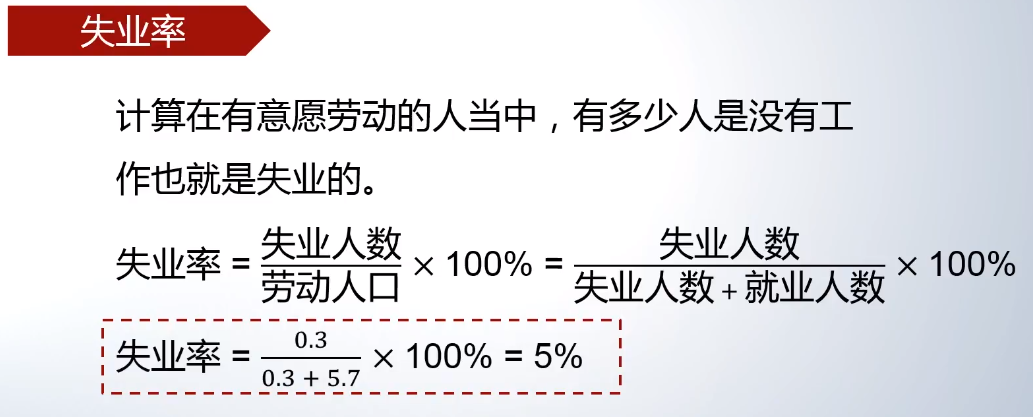

失业人口:上一周没有工作,而且最近三个月找过工作的人。

非劳动力:上一周没有就业,而且最近三个月没有找过工作的。

- 失业的不同种类

(1)摩擦性失业:不同的劳工与不同的雇主,双方匹配需要时间;

(2)结构性失业:经济总体产量正常的情况下存在的长期失业。比如某行业衰退、岗位变化。

(3)周期性失业:在经济衰退期间出现的失业。

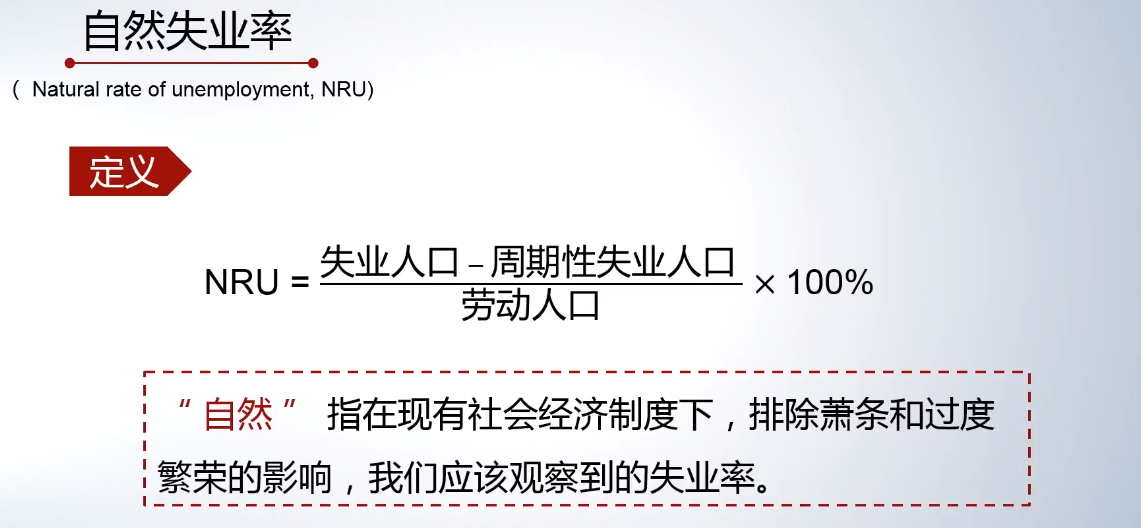

- 自然失业率(Natural rate of unemployment, NRU)

经济增长

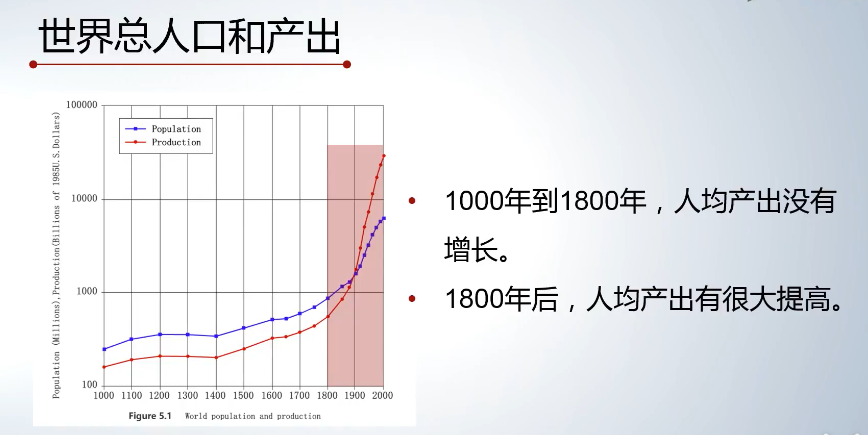

1800年工业工业革命后,人均产出增长开始高出人口增长。

(1)工业革命前全世界的人均产出基本没有增长。

(2)工业革命后人均产出有持续性增长。

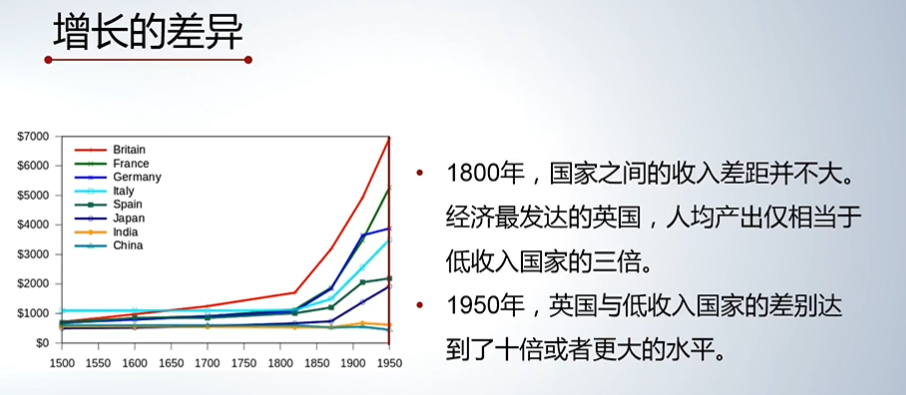

(3)增长的分布很不均匀。

(4)若干发达国家的人均产出水平趋同。

- 生产要素的作用。

增长的来源:生产资本,人力资本,自然资源。

索罗-斯旺模型:随着投入的人均资本增加资本带来的额外产出(边际产出)逐步减少。

资本积累本身不能成为长期中增长的动力。

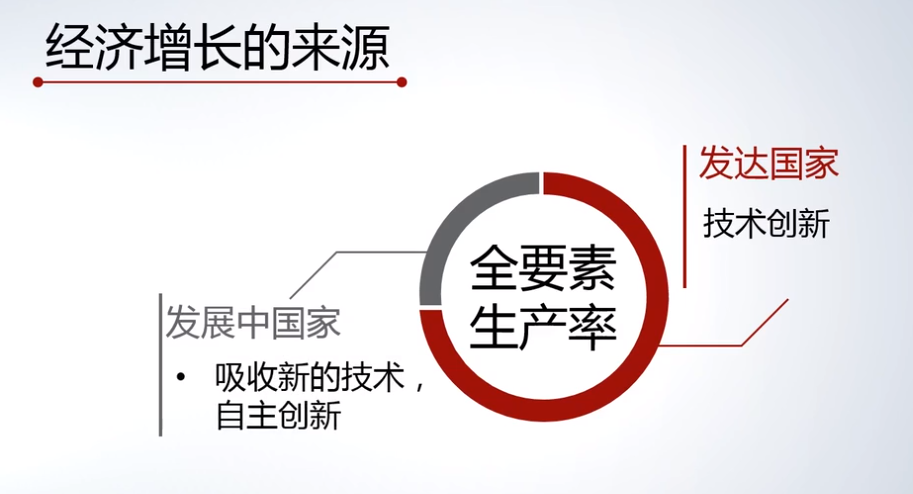

长期增长来源就是经济中对要素使用效率的提高。

- 技术与效率

全要素生产率(Total factor productivity, TFP):一个经济或者企业使用,所以要素的效率衡量一个经济的技术和效率水平。

全要素生产率=科学技术+制度效率

根本因素:制度、地理、自然资源、文化。

经济波动

- 关注短期波动的原因:

(1)有些行业和周期紧密相关:钢铁、建筑、装修等;

(2)人们讨厌失业和消费下降;

(3)经济衰退长期影响衰退期间毕业的学生的长期收入和发展。

- 潜在产出(潜在GDP):一个经济可持续的最大产出(实际GDP)。

- 真实GDP波动的来源:

(1)潜在产出发生变化;

(2)实际产出偏离了潜在产出。

产出缺口=实际产出-潜在产出

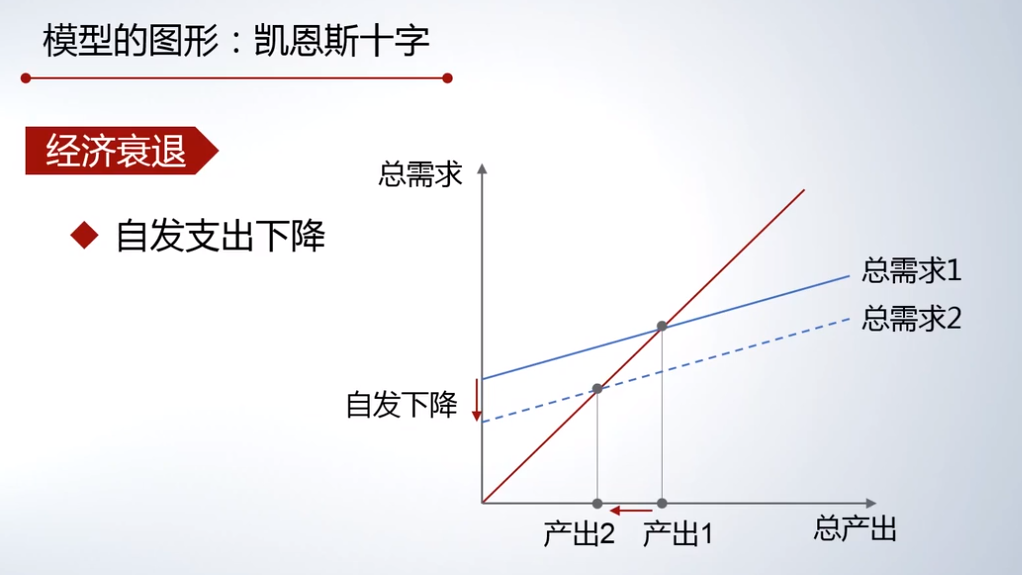

负的缺口:衰退性的产出缺口

正的缺口:扩张性的产出缺口

经济周期的起因

(1)内生波动:经济有内存的不稳定性;比如存货周期、政治经济周期、混沌理论。

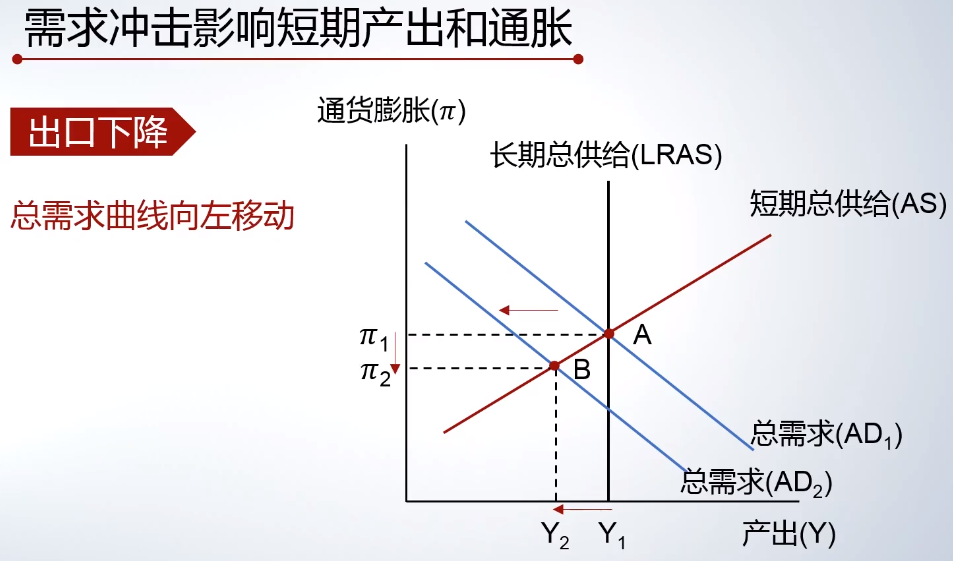

(2)外生冲击:经济内在稳定但是受到外来冲击。比如需求冲击、供给冲击。

凯恩斯模型

来源:大萧条(1929到1930年代晚期)

- 凯恩斯理论的思想:

(1)总需求对产出和就业在短期有很大的影响;

(2)总需求不一定等于产能;

(3)私人部门个体的决定有时会导致缺乏效率的宏观经济后果(衰退)。

(4)政府应用运用积极的财政和货币政策来调节总需求。

(5)提倡一种混合经济:私营经济为主体,萧条期间辅以政府干预。

消费

(1)自发消费:不取决于现阶段的必须消费;

(2)消费中和现在的税后收入相关的消费。

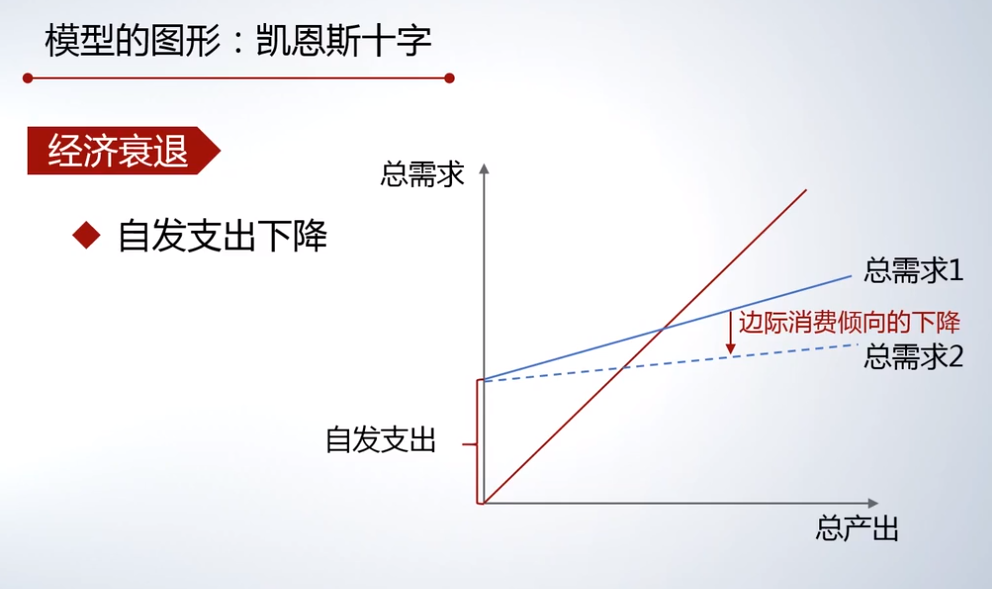

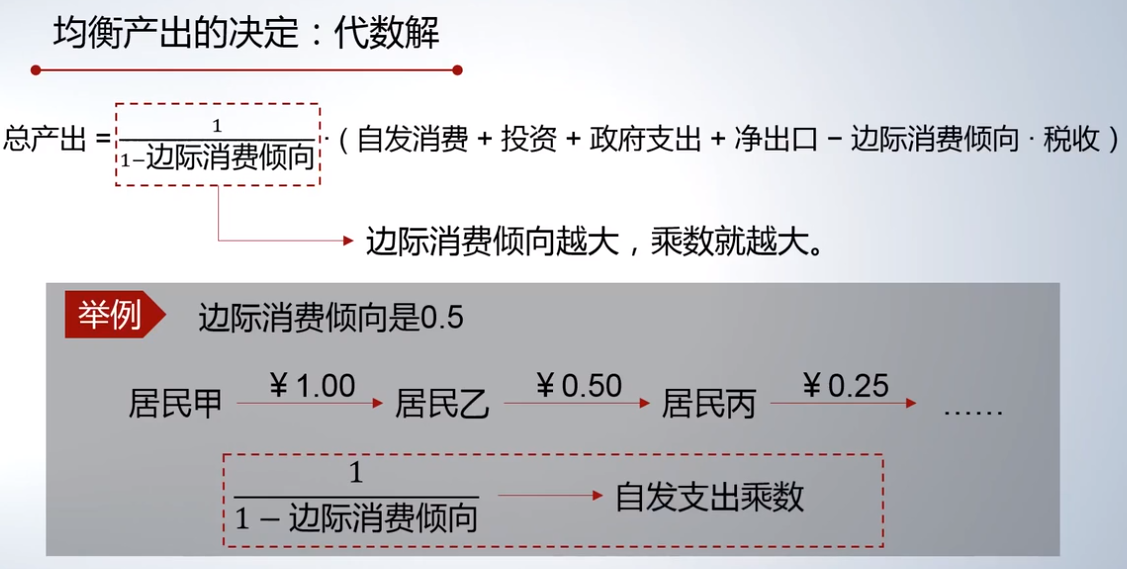

边际消费倾向:

税后收入越高,消费会同比例的上升,这个比例的系数,我们称为边际消费倾向。

衡量额外1块钱收入带来的消费变化;

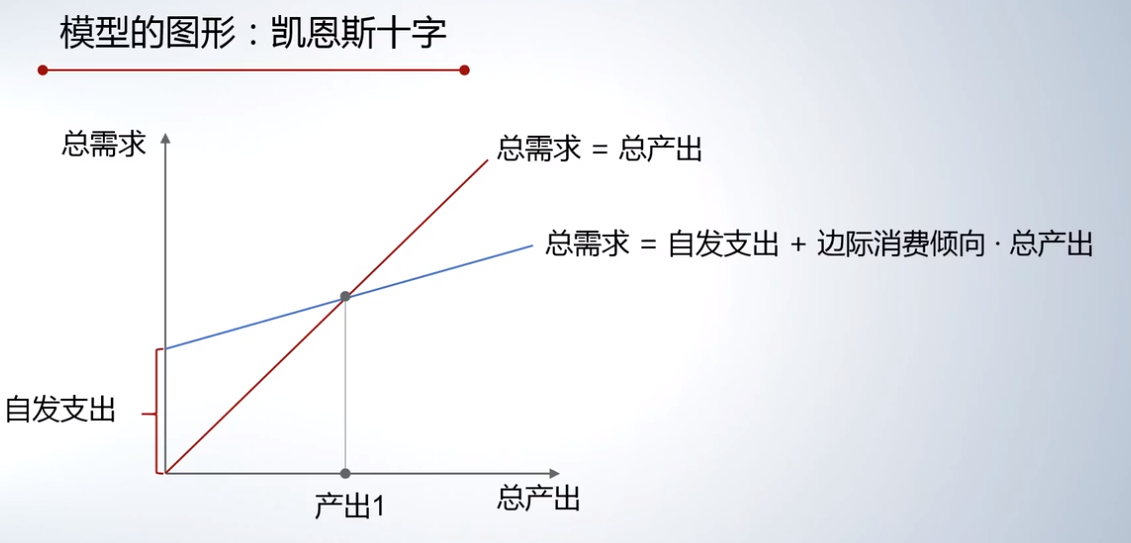

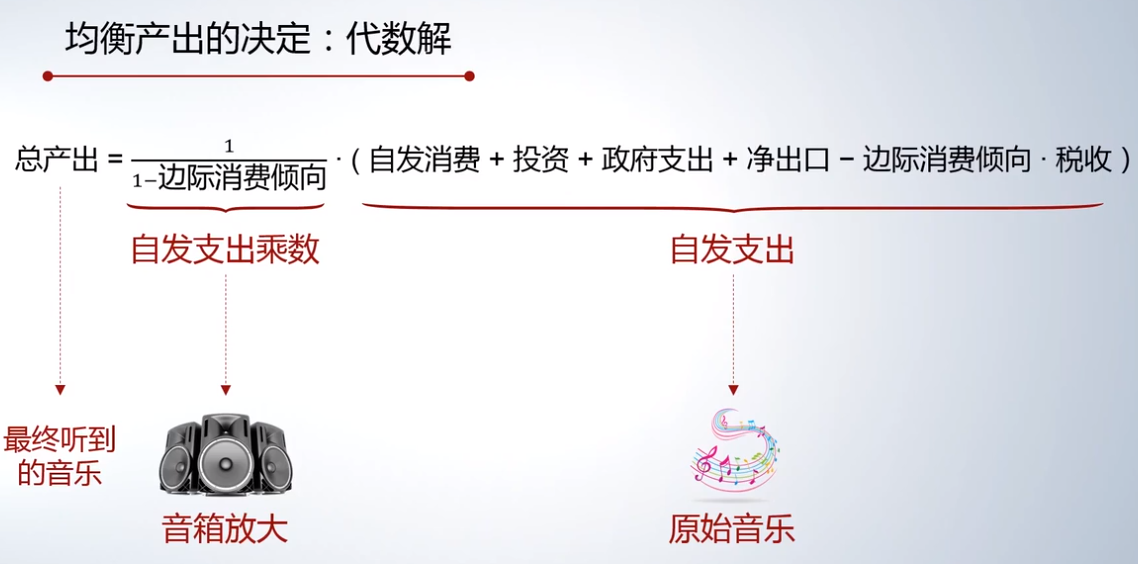

总需求 = 消费 + 投资 + 政府支出 + 净出口

消费 = 自发消费 + 边际消费倾向 * (总产出 - 税收)

总产出 = 总需求

总需求是总产出的一个线性函数

一元一次的方程,在这个方程中唯一的未知数是总产出。

政府调节

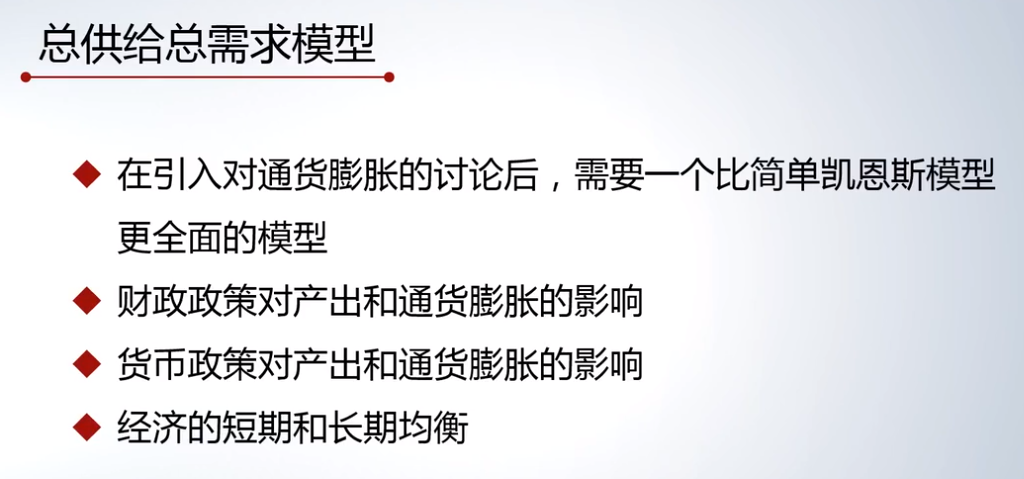

- 暗含两个假设:

模型中没有价格,因此模型不能用于讨论通货膨胀。

没有产能限制,供给能够满足需求的变化。

- 在经济衰退或萧条时,可以采用凯恩斯模型建议政策。

原因:

(1)在经济衰退或萧条时,企业没有抬高价格的的动机;

(2)在经济衰退或萧条时,必然是存在剩余的产能。

财政政策

- 财政开支乘数

(1)财政开支乘数衡量财政政策的有效性;

(2)财政开支乘数衡量财政开支(政府采购或者减税)对总产出的影响:Y的变化 / 财政支出的变化。

- 财政政策的供给效用

(1)政府对基础设施的投入增加资本存量,提高潜在产出水平。

(2)减少劳动所得税和资本所得税能刺激资本和劳动的供给。

(3)有些经济学家强调减税的供给作用,并不强调对需求方的拉动。

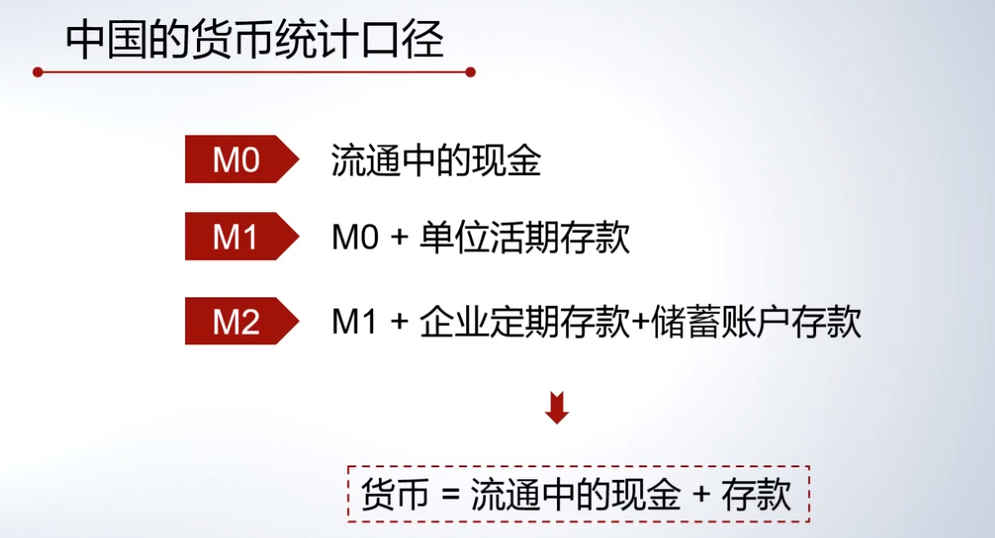

货币

定义:任何可以在交换中作为一般等价物的资产。

货币的形态:商品货币、金属货币(有内存价值)、法定货币、电子货币。

货币功能:交换媒介、记账单位、储存价值。

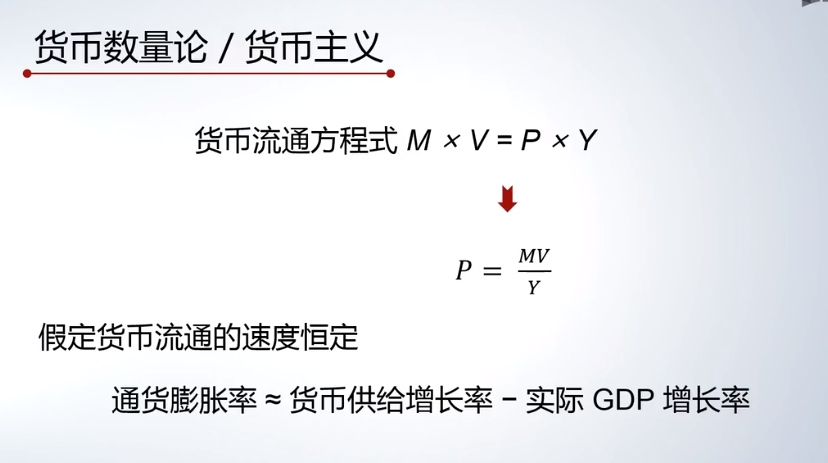

通货膨胀:如果货币流通速度V和产出Y相对稳定,那么货币供给的增加会引起价格水平的同比增加。

货币银行

货币 = 流通中的现金 + 存款

准备金率 = 银行准备金/存款

我国的准备金率为20%,定向降准0.5至1个百分点,释放5500亿资金。

- 降准和降息有什么区别呢?

降息是降低银行的贷款利率,没有增加市场资金量,但可以改变资金的投向。其主要是为了鼓励企业的投资行为,但不一定代表货币流通量就会因此增加。降息主要有两个作用:1、通过降低央行存款回报,让钱进入银行之外的市场,提高交易活跃度;2、可以降低贷款的成本,提高产品的竞争力。所以简单的来讲,降准是投放流通货币,降息是鼓励投资。

金本位:使用含金的硬币,或者是以黄金支持的纸币作为货币的货币体系。

不同货币之间按照含金量进行兑换。

实际利率 = 名义利率 - 通货膨胀率

供给与需求

政府介入经济

财政政策:减税和增加政府开支,将总需求移回到原来的位置。

货币政策:降低利率刺激经济,增加总需求。

汇率

- 经常项目-统计贸易交易的数据

产品和服务的进出口

资本和劳动力的进出口

- 资本项目-资产交易的金额

出售本国资产给外国人的总值,减购外国资产的总值;

资产交易包括股票、政府债务、私人债务、房地产等。

汇率:在国际交往中对不同的货币进行兑换时使用的比价。

双边名义汇率:一个国家和另外一个国家之间货币兑换的比例。

双边实际汇率:在两国的贸易中,影响短期优势校正过价格差别的汇率。

相对购买力平价:如果一国的通货膨胀率高,其货币应贬值。

利率平价:

如果资本市场中的资本流动很充分,预期在中国投资和在美国投资的预期回报是相等的。

假设预期的远期汇率[E(e t+1)]由长期的经济因素决定,短期内变化很小。

利用购买力平价和利率平价进行预测需要的宏观变量:实际GDP,利率,货币发行量等。

对于 1 年以上的中长期的汇率,基于宏观变量的模型有一定的预测能力。

这些模型通常在预测1年以内的汇率时准确度不高。

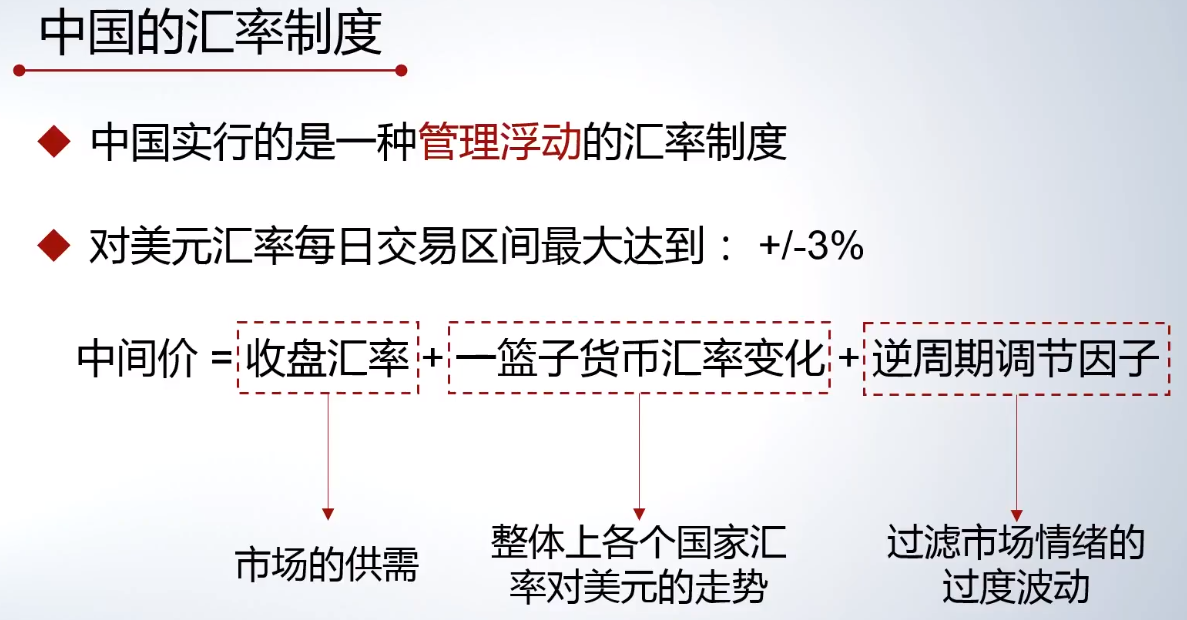

汇率制度:固定汇率(港)、浮动汇率(美)、中间类型制度(中)

- 三元悖论

稳定或固定的汇率:有利于国家之间贸易和资本往来;

国际资本自由流动:开放资本项目;

货币政策自主:能用货币政策来管理GDP和通货膨胀。

一个国家最多只能选择三个目标中的两个,不能三者兼得。

微观经济学

导论

经济学中的定义:是一门研究社会中的个体或集体,如何进行决策的科学,即如何合理的、有效的管理配置稀缺资源的社会科学。

本质上是一门决策论,是研究人们到底如何进行各种选择并作出各种决定的。

对限制条件以及资源稀缺性的认识与把握,是经济学理论的基本出发点与基石。

- 经济学定义中的三个要点

稀缺性:资源稀缺、时间稀缺(时间是最终极的限制);

有效性:

决策论:

国民生产总值(GDP)=消费(C)+投资(I)+政府支出(G)+净出口(NX)

净出口(NX)=出口额-进口额

乘数效应:是一种宏观的经济效应,是指经济活动中某一变量的增减引起的经济问题变化的连锁反应。其结果导致的总的变化量,会比该变量自身的增减幅度还要大。

机会成本:做某事情的机会成本是为了得到它而放弃的其他东西的价值。

破坏性创新理论:人类的经济发展总是在不断地技术创新过程中,通过创造更加能够利用劳动力发挥价值的岗位,打破替代原有的、旧的利用劳动力的方式,就能够在有限的资源的情况下,不断的提高 生产率,从而创造更大的价值。

总结:经济学实际上是一门方法论、决策论。是建立在对资源稀缺性的认识基础上,探讨如何充分有效的利用我们所拥有的稀缺资源,以达到我们的既定目的的学科。

- 经济学的分类

宏观经济学:国家作为一个整体,如何进行决策的;

微观经济学:研究个体家庭企业如何做决策;

供给需求是使市场经济运行的力量。决定了每种商品的产量和销售价格。

意愿支付

意愿支付(Willingness to Pay):也称为“心理价位”,是消费者愿意为获得一单位产品所支付的最高价格。

消费者剩余:意愿支付-产品定位=消费盈余

消费效用:指对于消费者通过消费商品或服务使自己的需求、欲望等得到的满足的一个度量。

需求定律:产品定价与产品需求量之间的负向关系。

需求曲线:刻画消费者购买数量如何随产品价格变化而变化的曲线。

- 随着定价的不断下降,产品价格会低于更多消费者的意愿支付价格,产品的需求量会上升。

- 在实际的分析中,我们会将曲线拟合成一条直线,以便于直观的分析以及数量的计算。

消费升级:是指在经济发展的过程中,伴随着人民生活水平的提高,而发生的消费结构的改变。

自蚕食效应:同一厂商生产的新产品,对于现有产品的销量以及价格的影响,在市场营销学中称之为“自身蚕食效应“。

互补品:一种商品变得更贵时,另一种商品的需求也会随之减少。此时我们称两种商品为互补品。

需求与供给

供给定律:在其它环境条件不变的情况下,某种商品价格上升时,该商品的供给量也上升;当它的价格下降时,供给量也下降。这种价格与供给量之前的正向关系,称之为供给定律。

影响供给变动的因素:产生投入、技术进步、相关产品的价格、环境等。

市场均衡

市场出清:在均衡价格水平下,买方愿意,而且能够购买的某种商品数量,正好等于卖方愿意,而且能够出售的商品数量。这种状态称为市场出清。

供求定律:在自由市场,任何商品的价格都会不断地调整,直到最终调整为均衡价格为止,从而使得该商品的供给量等于需求量。这一现象,经济学称之为“供求定律”。

供需模型,

均衡变动分析:通过比较新旧均衡点来评价政策或者环境变量变化时对产品价格以及交易量影响的研究方法,经济学中称之为“均衡变动分析”,或者“比较静态分析”。

72法则:

其实所谓的“72法则”就是以1%的复利来计息,经过72年以后,本金会变成原来的一倍。这个公式好用的地方在于它能以一推十,例如:利用8%年报酬率的投资工具,经过9年(72/8)本金就变成一倍;利用12%的投资工具,则要6年左右(72/12),就能让1元钱变成2元钱。

定期复利

定期复利的将来值(FV)为:

FV = PV * (1+r)^t

其中PV为现在值、t为期数、r为每一期的利率。

当该笔投资倍增,则FV = 2PV。代入上式后,可简化为:

2 = (1+r)^t

解方程得,t = ln2 ÷ ln(1+r)

若r数值较小,则ln(1+r)约等于r(这是泰勒级数的第一项);加上ln2 ≈ 0.693147,于是:

t ≈ 0.693147 ÷ r