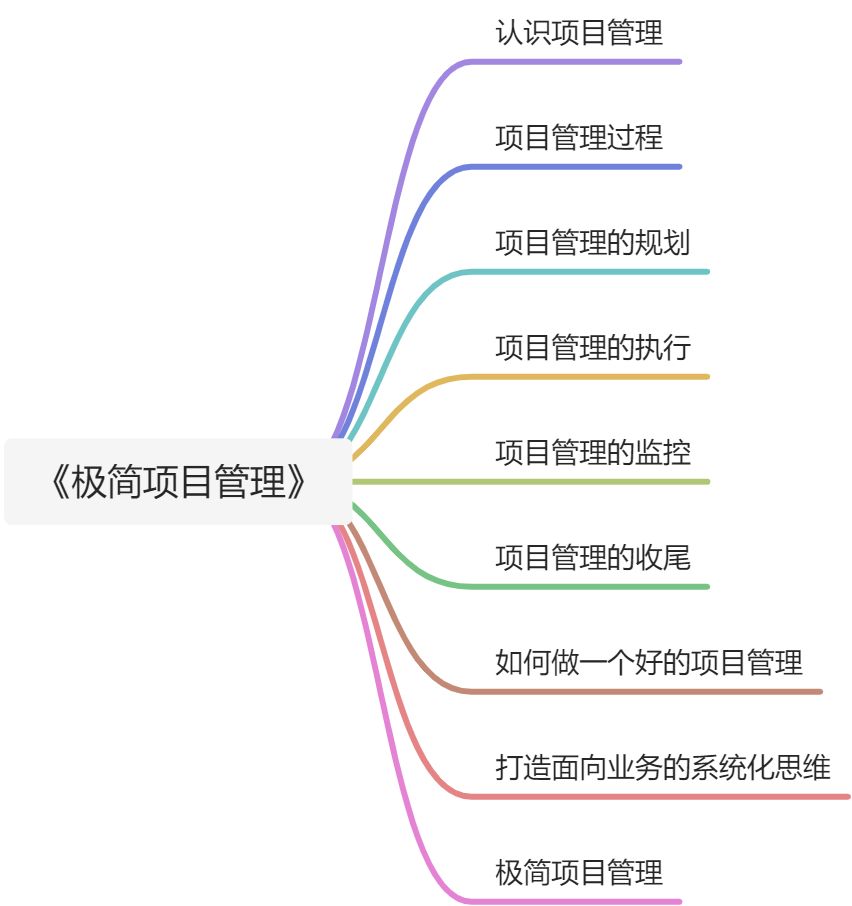

1、本书大纲

2、认识项目管理

观点一:项目刚开始总存在说不清的成分

1903年,亨利·福特(Henry Ford)在创立福特汽车之前,并不知道客户需要什么样的产品,于是他就找人做市场调研,去挖掘社会公众到底需要什么

社会公众真正想要的东西到底是什么?有人说想要“快”!实际上,这是没有分清目的和手段。在这里,社会公众想达到的目的是“快”,而手段(东西)则是一个“更快的交通工具”。

问题来了,这“更快的交通工具”长什么样呢?人类总会犯一个错误:人总是用之前见过的东西,来描述一个未曾出现过的东西(见图1-2)。也就是说,客户基于他们的阅历与认知,习惯于把自己的需求套到现实中可实现的方法或物质中。在这里,社会公众见过马但没见过汽车,于是他们用“已经见过的马”来描述“还未见过的更快的交通工具(汽车)”,所以他们的回答才会是一匹跑得更快的马。

这样就很容易理解,为什么一把成果呈现给客户,就被要求修改了。因为在没看到成果之前,客户也提不出具体要求,而把成果交到客户面前时,这个结果就能刺激客户进行思考:客户拿着这个结果与头脑中的想象做比较时就会发现差距,于是不断提出修改意见。

可见,项目在开始时总存在说不清的成分,这就会导致一个问题——频繁的变更。说白了,这种频繁的变更是由项目工作本身的性质决定的。

观点二:项目是一个业务过程,而非是技术过程

工程师普遍特别实诚,他们盯着细节不放;原来的那匹马时速多少公里?50公里的话,我给你找个80公里的。原来的那匹马身高多高?1米的话,我给你找2米的。原来的那匹马体重多重?100公斤的话,我给你找个200公斤的……于是他们开始在技术指标上较劲!

如果不盯着技术指标,问题也许还能解决,但若只盯着技术指标,往往就容易沉浸在细节里面出不来了。这不仅使得问题得不到解决,还会把自己搞得狼狈不堪

针对业务的解决方案才是客户的真实需求。具体而言,面对客户所说的“想要一匹跑得更快的马”这个问题,我们从开始就不要盯着马本身提问,而是应该去问客户业务问题。这些问题可以是:你要马干什么呀?想解决什么问题呀?你要的这匹马要在什么情况下使用呢?使用时会遇到什么困难呀?总之,围绕使用的背景、环境、目的等业务问题进行提问,而不是围绕“对马详细描述”的技术问题进行提问。遇到问题以后不要试图仅仅解决问题本身,还要去解决问题所在环境的问题。

事实上,系统工程的一个基本原理就是超越系统本身解决问题,即N维系统产生的问题只有在N+1维系统中才能解决。

可见,要能把需求确认落地,实施者必须有很好的业务建模能力,并以咨询方式展开,也就是要推出自己的方案,快速地给客户展示合理的样例。一方面,这样可以较好地引导客户提出合理的需求,把他们的思路控制在可执行的范围内。另一方面,通过逆向反馈,推动客户确认需求,可以较大程度地避免理解上的偏差。

观点三:拥抱变更

客户每次提出变更,都是帮助我们逐步逼近事实真相。

很多人在遇到变更时,首先想到的是客户多么不可理喻,还时不时问一句“改是可以,但这是不是最后一次”。问题是,在没有看到最终结果之前,客户怎么知道这是不是最后一次呢?

变更来源于项目属性,与人无关

项目在本质上是独特的、临时的非重复性工作,要求使用有限的资源,在有限的时间内为特定的人(或组织)完成某种特定目标(产品、服务或成果)。项目的定义非常简洁,但是含义非常深刻

独特性说明项目所创造的成果存在与众不同的地方,即成果的不重复性。同样,为创造独特成果而开展工作的过程不仅具有临时性,也具有不重复性。这种“不重复性”会给人们在认识项目的过程中带来很多不确定因素,这就是项目的风险来源。

独特性、临时性和渐进明细性,是项目最显著的三大特性,其中独特性和临时性是最基本的特性,渐进明细性是在这个基础上衍生出来的。

观点四:项目的渐进明细

在项目中,需要渐进明细的方面包括:

- 项目目标。开始只有方向性的大目标,然后逐渐细化出具体的、可测量的、可实现的小目标。

- 项目范围。开始只有粗略的范围说明书,然后细化出工作分解结构(work breakdown structure,WBS)和工作分解结构词典。

- 项目计划。开始只有控制性的计划,然后逐渐明细,制订具体的实施计划。

渐进明细VS范围蔓延

在去商场前,甲计划买两套运动衣,可是到了商场后,他发现运动鞋促销,于是就买了一双——这是范围蔓延。在到达商场前,甲只考虑需要买运动衣,没有确定款式、色彩、价位,到商场后,看到了越来越多的商品后,甲慢慢对要买的运动衣的款式、色彩、价位有了明确的认识——这是渐进明细。

项目的渐进明细,一定要在适当的范围定义下进行,也就是要在项目的边界内进行,以避免渐进明细演变成范围蔓延。渐进明细与范围蔓延根本不是一回事,前者是必须做的,后者是必须避免的。