这是 SISHERO 的第 30 次推送

送给每一个期待好事发生的你

01.抑郁研究所

2019年底,一位记者老师发来一段话:“七七,我认识一姑娘,挺符合SISHERO的调性。她跟我聊过创业中遇到的不平等,以及自己从抑郁走向坚强。我们曾经报道过她,你要不要认识一下?”

随后,记者老师给我们拉了一个群。奇妙的事情发生了——我跟她本身就是微信好友,算是点赞之交。

我这才知道,原来这个漂亮女网友早就创业了,还入选了福布斯的U30。这位女网友的名字,叫任可,她的公司叫“抑郁研究所”,是针对抑郁症所创立的一个垂直品牌。抑郁研究所有公众号、微博、社群、视频等载体。许许多多的抑郁症患者在任可的社群里,吐露心声,相互打气。任可在用户心里的身份,是抑郁研究所的所长,她的网络ID叫:所长任有病。

在过年之前,我见到了任可。那天天气非常好,整个白天晴朗无云,风也不大,无论是买咖啡还是乘坐出租车,阳光都会争抢着从玻璃外照射进来。

任可的家藏在一个普通的居民小区里,穿过小区的铁门,走上步行道。有人牵着狗,狗很开心,跑得很快,主人全力牵着绳跟着狗一起跑。也有母亲牵着孩子的手,从容地走出门外,或许是要出去玩,也可能是采购春节期间的物资。无论如何,在现在回想起来,那个不到一个月前的温暖下午,短时间内是不会出现了。

疫病期间,每个人都戴上了口罩,街上的人也变少了,但口罩隔绝不了恐惧的蔓延。恐慌、安抚、谣言、辟谣,交替在人们的信息渠道中出现。科普文章读了一篇又一篇,每隔一小时观察一下新闻报道,在线查看火神山、雷神山医院的建设……对比一下,才觉得,见到任可那天的平静和祥和,是可贵的。

任可在自己的家门口贴上了自己的公司名“抑郁研究所”,所以,很容易就找到了她。

任可家里的一角

当时的我和任可,都做好了准备,要给团队放假。在管理团队这件事上,已经创业一年多的任可比我专业不少。她先是给团队安排了一次深度的团建,再规划好了假期内的工作协调和复工日期。而我,给团队发完年货之后,看错了日历,给团队一口气从元旦放假放到了2月1号,现在因为疫情,又延迟到了2月10号。

很多听到我看错日历而放一个月假的人,都觉得这事儿挺有趣,毕竟我是真的迷糊得要命。但任可却对我说“没关系,真的没关系”,她的眼神万分诚恳,语气也非常平静。本身觉得自己挺丢人的我,在她的真诚面前放下了羞愧和防备。

02.与死擦身而过,所以要阻止更多死亡

人有多少种死法呢?其实只有两种,不可选择的,和可选择的。不可选择的死亡,包含最自然的老死,被疾病带走的病死,发生事故的意外去世。而可选择的死亡,就是自杀,选择自杀的人,可以挑选自己的死法,割腕、跳楼、吞药、卧轨……

同样的,死过的人有两种,一种是死去的,一种,是幸存的。幸存者,就是活着但“死过”的人。

在抑郁症患者中,死去的人很多,死过的人也不少。死过的人,有的更积极生活,有的更努力找机会寻死。在寻死的路上,死过的人,渐渐总结出了一些“减少痛苦,也不给别人惹麻烦”的经验:割腕一定要割腕部的动脉,如果有条件,可以在浴盆中放满温水,再把割破的手腕浸泡进去,这样血液流淌得会更快,而且死后浴室也比较好清理;如果安眠药的剂量不足,不要轻易吞药,因为吞药自杀其实非常疼,并且如果被拉去灌肠催吐,也委实狼狈得跟体面八杆子打不到一块儿去,再万一没死掉变成傻子,那就更痛苦了,家人的一辈子也就这么搭进去了;跳楼的话,层数越高越好,而且要仔细观察,最好不要有什么广告牌晾衣杆在楼体中间,搞不好自杀不成,还会上社会新闻……

正常人听到这些自杀经验,或许会觉得倒抽一口凉气。但对于“死过”的人来说,这就是他们用自己的身体和痛苦踩出来的自杀宝典。“如果要死,死得轻松点,别给人添麻烦”,这是很多抑郁症患者的想法,也是自杀经验交流的目的之一。

我和任可都曾与死亡擦身而过,但我们的死亡体验并不相同。

在我自杀前,其实已经没有太大的痛觉了,不管是烟头烫自己还是刀片划自己又或者是上课的时候把圆规的钢针扎进手指尖,我都感觉不到疼,于是我觉得“既然不疼,那就是时候了”,就选择了自杀。而在自杀未遂后,所有的痛觉都回来了,甚至比之前更为强烈,一丁点的伤口都会让我感觉难以忍受,举个典型的例子,做美甲时,但凡是被机器打磨着卸指甲,我都会疼到飙泪。怕疼,成为了我的关键词,而怕疼之外,我也开始彻底对死亡充满敬畏。

任可的死亡体验,则更多是痛苦和抑郁的助推。她从小就被要求品学兼优,如果成绩不理想,就会招致一顿打骂,而妈妈口中的“考这个成绩你不如去死”,在任可心中埋下了一棵抑郁的种子。任可有写日记的习惯,她也很害怕自己的日记被家人发现,所以总是随身携带。在我跟她见面的那天,她打开一个充满年代感的笔记本,纸已经有些发黄,里面是小时候的任可写下的“她又让我去死了”。在任可的抑郁症被确诊之后,她一想到死亡,就会想到妈妈,在母亲的驯化下,任可觉得“死”是所有生活难题的解决方案和最甜蜜的归宿。

没有任何人发现任可决定自杀,而她也决定为自己活一次。她开始回想自己的成长轨迹,那些与常人不同的体验,就是给她带来痛苦的病灶,比如,她上了大学之后才知道不是每个小朋友都是被家暴长大的,比如,她知道不是每个父母都爱着自己的小孩。被迫接受父母不爱自己这件事十分困难,而一旦接受了,便觉得一切人事的伤害尽可原谅。

接受现实和痛苦的任可还是继续写着日记。渐渐地,她不再每天哭泣。她的日记中开始出现“我已经三天没有哭了”,“我一个礼拜没有哭了”这样的句子。一年多以后,任可的抑郁症状解除,而“抑郁研究所”,也正式创立了。

踩过死亡的坑后,任可决定要阻止更多抑郁症患者的死亡。

由于都是死过的人,比起聊死去,任可和我都更愿意聊“活着”。任可说:“现在我觉得,我这么多年,做得最牛的一件事,就是活着。”深以为然。

03.死亡体验

任可在团队放假前,给他们安排的团建,是一次深度的“死亡体验”。她让团队成员们,从不同的角度去贴近死亡,了解死亡。毕竟,没有死过的人,对死的认知和体验是不一样的。而抑郁症这个词,离死亡真的太近了,如果不能深刻地理解死亡,就很难帮助到患者们,也不能制止更多奔向死亡的人。

抑郁研究所团队的死亡体验,是从宠物殡仪馆开始的。宠物和主人之间的感情,不会因为宠物的死亡而消失,殡仪馆,是见证这个事实的最好地点。大多数的宠物死去后,是被主人抱着来到殡仪馆的,主人们知道,这是最后的拥抱。宠物的死亡有两次,一次是医学上被宣告死亡,可能是老死安乐死,也可能是抢救无效,但心脏停止的那一刻,就是宠物的第一次死亡。而第二次,是宠物形体的毁灭,主人们会看着和自己相爱过的毛孩子变成一滩骨灰,毛孩子的形体也彻底从这个世界上消失掉,从此,它们只能活在回忆里。

宠物第二次死亡后,会被主人装进骨灰盒里。小动物的骨灰盒,不会太大,可能一个围棋盒、一个茶壶大小的骨灰盒,就能把载满爱的小动物彻底装下。哭泣、告别、怀念,在宠物殡仪馆每天都在发生。一个宠物主人对任可的团队说:“它死了,我也感觉自己被撕得血肉模糊。”

之后,任可的团队去了协和医院。

他们最先去的,是协和医院的取药大厅。这里开起来比宠物殡仪馆平静得多,很多人戴着口罩,大家也井然有序地排队取药。他们遇到了一个满头银发的老头,话都已经说不太清,却要坚持活着。他们也遇到了一个身患罕见疾病的女孩儿,全家人一起认真研究着自动去挂号机。

随后,他们去了内科手术等候室、门诊走廊、封闭病房的电梯间、开放式病房、急诊楼抢救室,还有,地下室。在这躺旅程中,任可的团队遇到了患病却坚持要点外卖的病友,这位病友对自己点外卖的行为显然也有些不好意思,但是他说:“药已经很苦了,我想吃点甜的。”

任可团队的大部分成员在北京体验死亡,还有一位团队成员去了柬埔寨。

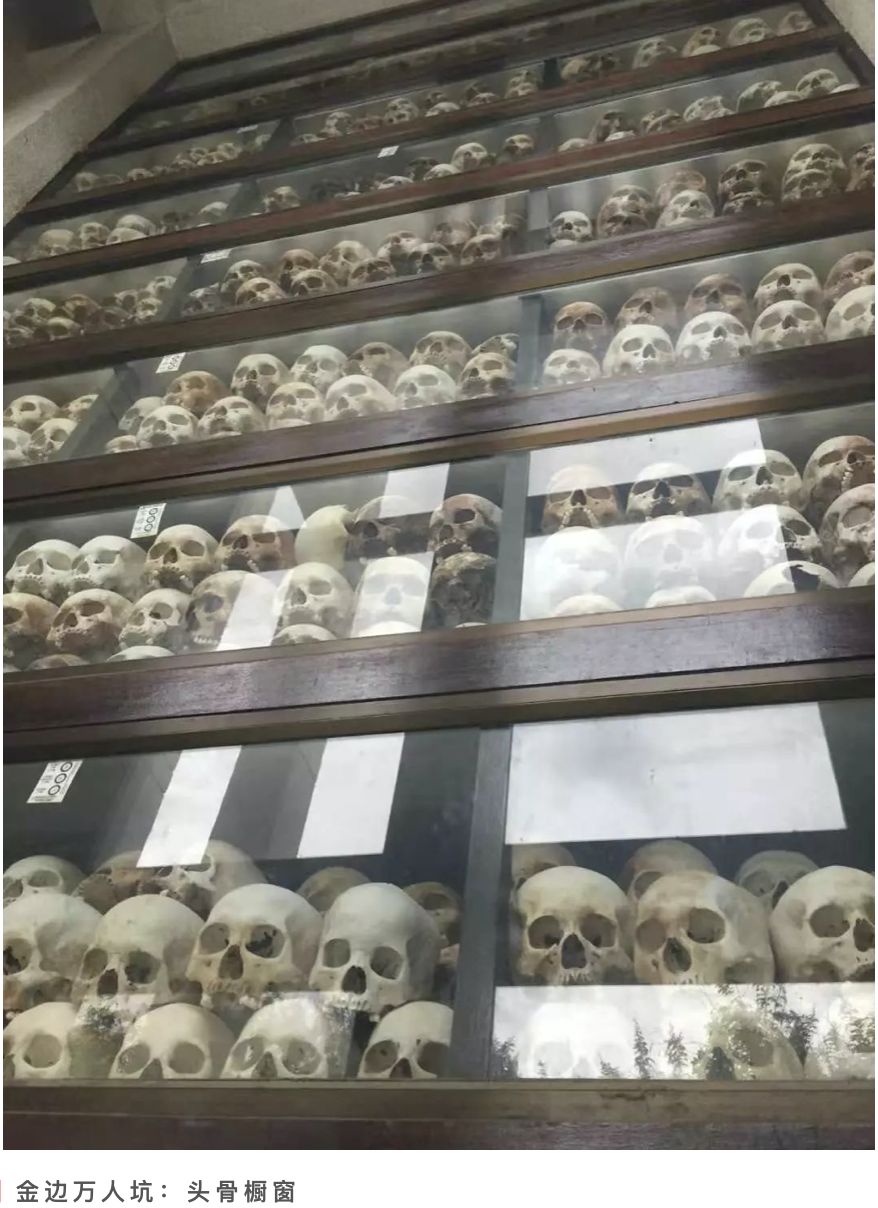

上个世纪70年代后期,柬埔寨发生了二战后全世界最骇人听闻的屠杀事件,“红色高棉大屠杀”。这场屠杀中,罹难者超过300万,且其中大部分遇难者都受过良好教育。这批罹难者的头骨,至今存放在金边万人坑。走进金边万人坑,头骨橱窗里一层层头骨,已经失去了皮肉、毛发,看不出生前的容貌了,密密麻麻的头骨,每一个都是一条曾经鲜活的生命。

1975年4月17日,红色高棉下达命令,说美国要轰炸金边,要求全城立即疏散,随后士兵们拿着枪逼迫200万金边市民离开了城市,不到三天,金边城里已经不见人烟。200多万人没有目的性地迁往农村,数万人死于迁徙途中,随后波尔布特发布了一系列的命令,禁止私有制、没有工业、不准买卖、不准货币流通、连以物易物的原始交易方式也不允许。

全国实行按需分配和全民供给制。男女老少集体劳动。不设正规学校,禁用书籍。全国没有邮政电报,也没有医院。凡是为朗诺政府服务过的新人,要么被清理,要么在超强度的体力劳动中累死,或者被饥饿和疾病给弄死。 ——《红色高棉统治下的人间炼狱:屠杀超过300万的柬埔寨人口》

任可团队的研究员在金边的万人坑体会到了恐惧,也参透了一个道理“生命无常,当死亡来临之时,我只能和千万个头颅标本一样,成为「过去时」的一部分”。

最后,任可把这次死亡体验写成了一篇文章《死亡体验:殡仪馆、ICU…抑郁研究员团建实录》,其中有一段,是这样写的:“当心脏骤停,呼吸停止的时候,希望我们当时的想法能够是‘不后悔’,‘不留憾’,而不是‘解脱了’。因为抑郁不会杀死我们,只有自己才会。”

04.要活到好事发生的那一天

体验过死亡,也懂得死亡的任可,把“尽量减少抑郁症患者死亡”当作了自己的使命之一。

除了写出那篇死亡体验相关的文章,她也同样地与抑郁症患者们不断地进行着深度交流。因为她相信,抑郁症也只不过是普通的疾病,生病这件事是不应该被污名化的,抑郁症也许只是“心理感冒”我们好好应对是可以赢过疾病的,所以,有病这件事一点也不丢人,所以她干脆就叫自己任有病。

任可和任有病,一个是她的社会身份,被写在身份证、护照、驾驶执照上,也注定要被她签在各种文件上。而任有病,是她最接近患者的身份,也是“抑郁研究所”的一份初心。

任可在社群里会常常看到痛苦和温暖同在的画面,病友自残就会有人劝阻,有人安慰;有人无法克制情绪,在群里发一条条载满哭声,听不清吐字的语音;还有很少一部分人,大多时候都平平静静,最后却是亲友来群里告诉大家,这个人已经去世的消息。

能力越大责任越大,任可还是一个人的时候,就希望能够阻止更多死亡的发生,而现在她有了自己的团队,也让大家都体验过了死亡,也就有了更多的力量来挽救病友们。她的社群里常驻着心理专家,她也常常出镜拍摄一些视频,帮助病友们了解疾病、正确认知疾病。光是抑郁症的“去污名化”,就让她们花了好大的力气。但好的事情也在发生,越来越多的普通人逐渐认知到抑郁症是高发、可治疗的疾病,而不是“无可救药的神经病”。

抑郁研究所获得了一些关注,得到了一些投资,更获得了一些奖项。种种这些,都是任可生命中的小确幸。而一位读者对任可说:“你的公众号如果早几年出现就好了,我那个因为抑郁症去世的朋友或许就能活得久一点”,则让她的责任感又重了一些。

在继续前行的路上,任可也接触到了一些专注抑郁症领域的公益组织。有一位阿姨,让任可印象非常深刻。这位阿姨的儿子,曾经是一名演员,因为抑郁症而去世了,因为他生前是一个阳光可爱的大男孩,很多人都非常喜欢他,也有不少媒体报道了他去世的消息,他的朋友们希望世界上有人能够记住,这么可爱的男孩儿曾经来过这个世界。同时,他的朋友们和任可也都一样,希望抑郁症能够被更多人重视。对于演艺圈来说,被抑郁症带走的可爱的人儿真的太多了。然而在那一年,抑郁症的污名化现象还是非常严重,失去爱子心如刀绞的阿姨当即就决定成立国内第一家抑郁症慈善基金会,一方面为抑郁症患者提供帮助,另一方面她也希望“不要再有人攻击我的儿子”。任可觉得阿姨是英雄,阿姨也觉得任可做的事情很有意义。

在拯救抑郁症患者的路上,任可走得辛苦,但是并不孤独。她把微信签名改成了:“答应我,要活到好事发生的那一天。”很多的患者,答应了这个承诺。“按时吃药”也成为了彼此之间的问候语。

05.一个彩蛋

任可的职场道路和创业道路,走得相对都比较顺利。她遇到过对她有知遇之恩的领导,带领她从小白蜕变为职场精英。她也遇到了对自己的项目理解通透的投资人,给了她的项目资金和资源。

但有阳光的地方,也会有阴影。有一些人阴阳怪气说她的一切都是因为她漂亮和身材好,甚至有刻薄的人让她学会感激父母给了她的苦难,毕竟若非家暴和心灵上的伤害,也无法早就现在的她。对于这些人,着实也没什么好辩解的,回应了倒会被当作心虚,所以她干脆什么也不说。她想,好好做好自己认定的对的事儿,带着更多病友活到好事发生的那一天,然后继续活下去才是更有意义的。

我听完她的经历,对她说:“长得漂亮和不漂亮,柠檬精们都能找到酸的点。同样都是被人酸,你看,你是被人说长得好看。而我,他们都说我是运气好。”

SISHERO 说:

年前,我给自己家的猫画了口罩当作微信头像,因为不会画画,也没仔细看,其实猫咪的鼻子并没有被罩住,任可发现了这件事,于是她说——

这时,我也才发现任可的头像也戴上了口罩。

2020年,任可依然是那个温暖善良的所长任有病。也希望抑郁症患者们按时吃药,大家如约一起活到好事发生的那一天。

希望每一个看到这里的你,健康平安。

2020.02.02北京撰文:SISHERO编辑:SISHERO

排版:135编辑器插图来源:https://www.pexels.com/ 首发渠道:微信公众平台