:::info 在一次Super黄的直播中,我听到了「输出倒逼输入」这个概念,突然有一丝醍醐灌顶的感觉。 :::

巧妇难为无米之炊

很久之前就有这么一个想法,搭建一个个人知识库,并将其中的一部分内容公开在互联网上作为自己的博客,还可以顺带制作成为个人名片,让别人可以快速了解我熟悉的领域和项目经验。

在实践这个目标的过程中,巧妇难为无米之炊,愈发体会到了平时没有持续的积累观点和锻炼写作能力,输出一篇完整的文章非常吃力,可能要花费好几个周末,有些半成品至今还躺在草稿箱里。此前的写作中往往先想好大致要输出什么主题的内容并确定好标题,然后就这个主题起草大纲,再慢慢填充内容,这样的写作方式往往在起草大纲时就可能发现自己对这个话题的掌握程度还不足以写出一篇面面俱到的文章,写作的热情多少有被打击到。

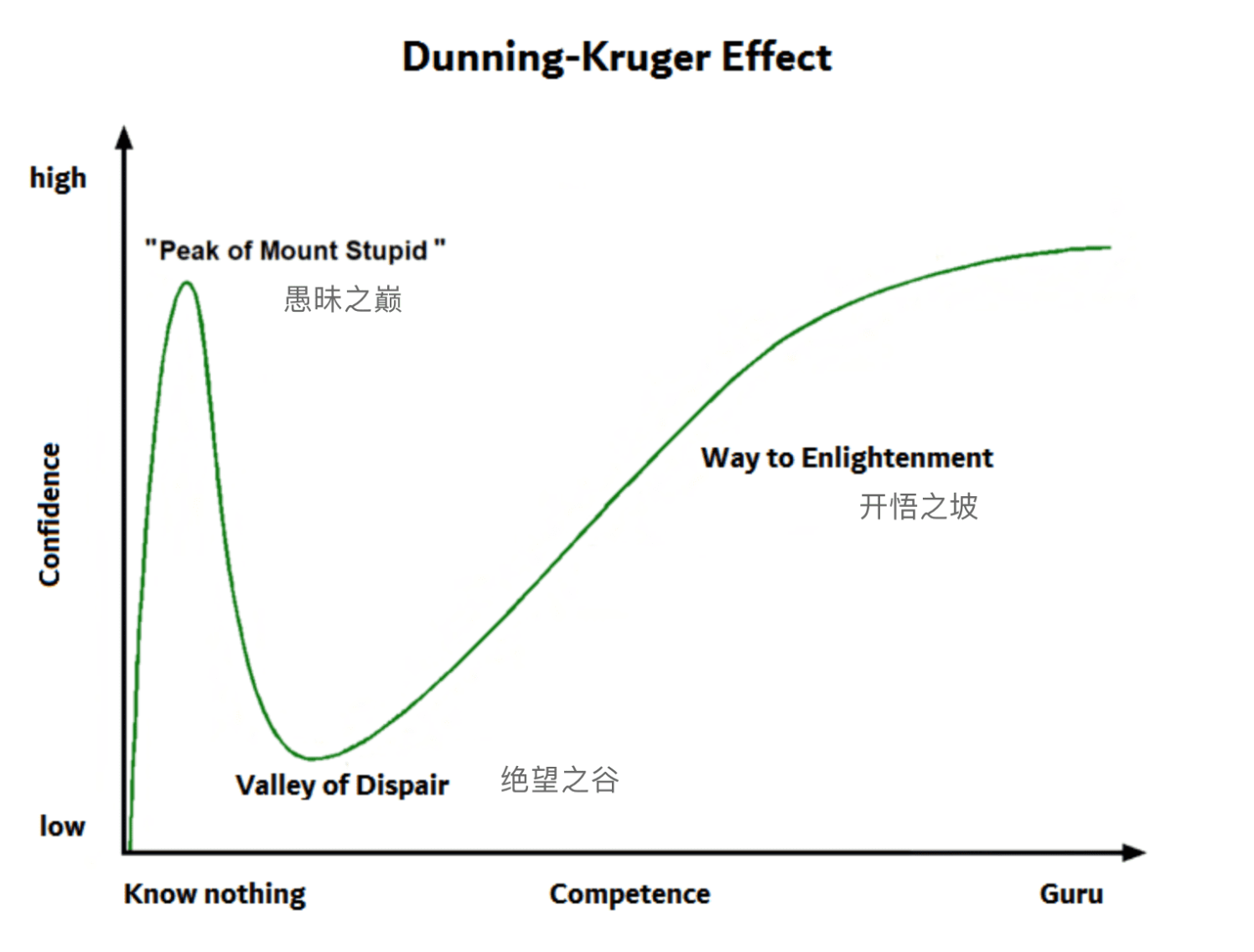

从愚昧之巅滑落到绝望之谷,需要更多的输入帮我爬上开悟之坡。

输入就应该大于输出

在上次交流中,听到Super黄说的「自下而上」和「自上而下」两种写作法,立刻就明白了我之前的写作基本上就是死磕「自下而上」,但本质上还是积累不够,输入太少。

如果把「自下而上」和「自上而下」应用在输入上,也可以起到相辅相成的奇效。

自上而下

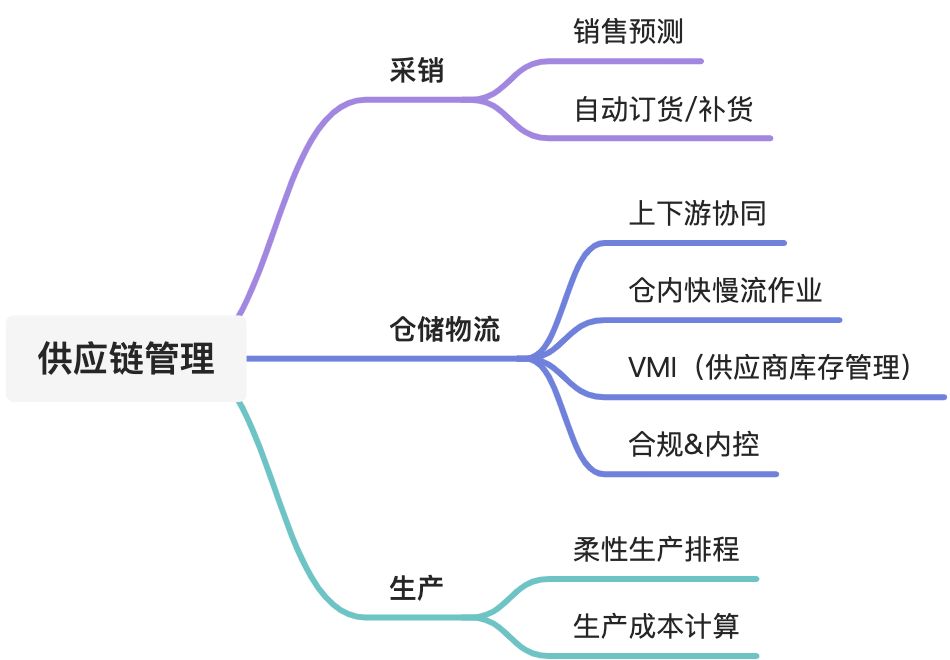

倘若自己已经确认了领域目标,可以选择领域内几个项目,通过学习行业内的最佳实践,对这些项目进行针对性的收集分析,积累素材。

自下而上

在听播客、看微信公众号、与同事讨论问题后,提醒自己要将有价值的知识点记录下来,通过这种碎片化记录,形成一个内容广泛的的素材库,并定期回顾打上标签,结合上述的确定性项目寻找共性和链接,或者开拓一个新项目。

持续输入

经常回顾创作热力图,提醒自己保持输入,只要我们一直在工作和学习,就一定会有内容可以记录下来,不要让想法在脑中一闪而过,也不要让工作经验随着时间流逝越来越模糊。

搭建知识库,形成知识链接

引用少楠的「用 flomo + notion 打造流动的知识体系」

一个好的知识体系,不能只有输入,也不能只有输出。太多的输入会让我们丧失目标,而太多的输出会因为缺乏新鲜的内容而变得陈词滥调。你的知识应该是像一条大河一样,有上游涓涓的溪流,也能灌溉更多的良田。

我把知识管理素朴的分为两个阶段:

- 输入:尽量多的捕捉下来自己想法和知识盲区,但避免无脑摘录。

- 输出:重要的不是文采,而是让自己内化知识,并获得高质量的反馈。

碎片化记录让我们可以无压力「输入」,在获得大量的素材之后,还需要通过「输出」进行「刻意练习」,将碎片化的知识点串联起来想成一个个项目,逐渐搭建自己的体系,并通过不断的输入迭代这个认识体系。

选择语雀进行输出

- 丰富的编辑功能:随意嵌入各种格式文件,让文章呈现方式更加丰富的同时方便在线修改;

- 协同和反馈:

- 设置协同知识库,可以与他人一起维护一个知识库,共同制定计划、完成文档;

- 将比较完整的文章设为公开知识库,就可以搭建一个属于自己的博客,分享给三五个朋友进行交流,让别人读懂并获得的反馈也是刻意练习中不可或缺的一环;

- 装扮个人主页,将语雀打造成个人名片。我的语雀空间

关于成长

现在的职场年轻人或多或少都有成长的焦虑,紧盯着一份日复一日的工作,局限性的视角很容易产生焦虑,特别是产品经理这个岗位,白天开会沟通,晚上写需求,工作日基本上都是在“沉浸式”工作,没有太多可以天马行空、自由畅想的空间。

但只要从挤出来的时间里持续输入,加工再输出,能让我们跳脱出工作生活中相对固定的局限视角。

- 积累现在看来可能“无用”的知识经验,在未来的「链接输出」时,可能就会让我们找到“海阔天空”的视角;

- 梳理自己领域内的知识碎片,将它们串成一张知识网络,有朝一日也能成为行业专家;

寻找一份长期践行的爱好,做一个有趣的人。

确定一个深耕探究的领域,做一个专业的人。

写在最后

- 通过坚持输出,倒逼自己的日常输入,这是我在这次课程中领悟到的第一个核心价值。确定一两个自己想要专精的领域进行碎片化积累和输出,前期写出来的东西可能比较拙劣,但实践了总比空想更有收获😁

- 多翻阅公司的 wiki 和其他项目组的需求文档,这些内容往往是在外部无法轻易获取到的项目经验,积累成为自己的碎片化素材说不定哪天就和其他项目联系上了;