人生处处需整理

整理一词大家都不陌生,从生活上的整理房间,在到工作上的整理思绪、整理设计文件、整理PPT、整理你的一切。

但是在你整理的过程中顺利吗,为什么你看到别人做起来很简单的事情在你手里确那么难,你可能会说那是干的多了熟能生巧,对也不对,对是因为经常去做确实会很熟练,做起来驾轻就熟。

不对的是你没有掌握好正确的方式方法,有可能在某一件重复事情上做到熟练,当换到其他事情上的时候依然是毫无头绪。

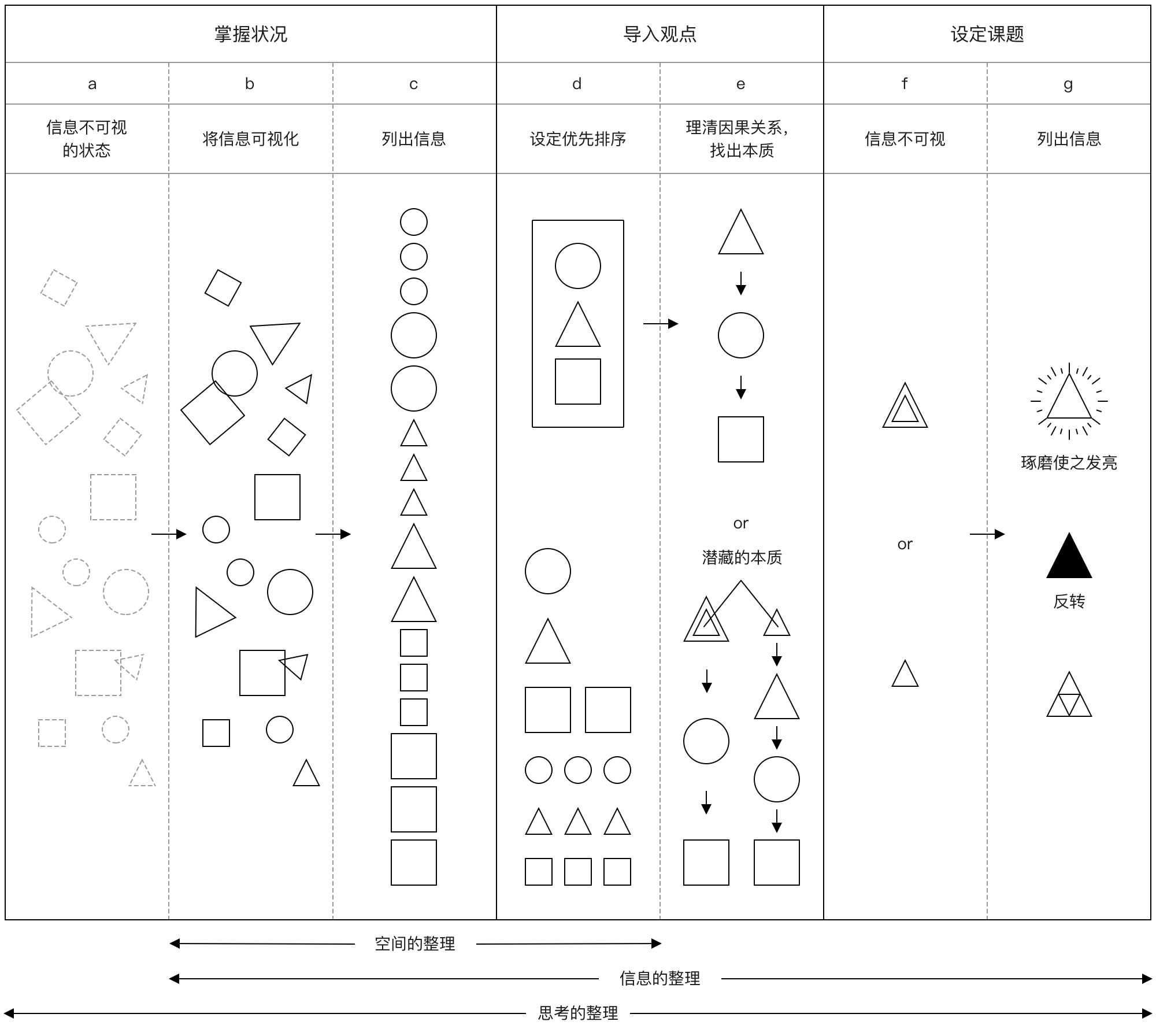

▽ 佐藤可士和的整理的步骤

一、掌握状况

为了找出问题本质,首选要替顾客问诊,如○△□般列出取得的信息(b→c)。

假使信息仅存在客户脑里,为了将原本看不见的事物可视化,就必须从前一个步骤,也就是将思绪信息化开始(a→b)。

二、导入观点

相互对调各类信息,舍弃多余信息,排除含糊暧昧的部分,舍弃无畏的小○△□和重复的内容(d)。

接着再导入观点,理清信息的因果关系(d→e)。

如此一来,就能认清问题本质△。

基于不同观点,有时亦能发掘潜藏于△内的本质△’。

三、设定课题

将找出的问题本质△或△’设定为课题,导出解决方法(f→g)。

如果本质是正面的,就琢磨使之发亮、重新组合,强调原本任其埋没的优势;

如果本质是负面的,则进行反向思考,将负面扭转成正面,找出魅力所在。

掌握状况-对信息提出观点,穷究问题本质

须知有些产品是依托业务来实现产品价值的,即使同一业务,在不同视角下,投射到不同领域,呈现出不同的形式。业务本身,以及各个领域,都在动态变化。那么你需要去更多的了解行业信息,只有知道的信息越多,你越会提出问题,否则你只会停留在产品表层,甚至只基于现有产品的界面来提问。

当你了解足够多的时候,在结合用户调研/用户访谈得出的结果,将你获得的信息列出来,也就是将思绪信息化开始。

△设计流程

那么我们需要怎么做

我们要在需求开始阶段时就参与其中,在了解需求根源的时候对其深入;

也要清楚产品现状及市场分析;项目关键风险评估及预判。

虽然在大多数情况下,需求挖掘工作是由产品经理主导完成的。

由产品经理撰写需求文档,向设计师发出设计需求。

但是我们也要积极参与到需求建设的过程中,去听取业务的想法和产品规划的方向,对我们确定需求的目标具有很大的作用。

在了解设计目的后在与产品深度沟通需求明确任务边界和进度,以便更好地开展设计工作。

例如有些小伙伴们在接到需求的时候对一些模棱两可的问题不敢问,怕出错、怕被嘲笑,也不敢与产品进行需求的问诊,在没有了解需求的本意时就按照原型去进行设计,你要知道原型是产品根据虚拟的诉求把不可视的状态整理出的信息可视内容,在这其中是产品对其进行了加工,只是把自己想要的通过一定的方式展示出来,你在此基础上进行设计那么很容易偏离问题的本质,当对结果验证时可能会造成不理想的状态。

对问题的掌握也不是要你去否定和质疑产品的输出,是需要根据你了解的问题与需求相互验证,得出结论在结合当前情况来决定如何去进行设计工作。

导入观点-基于方法沉淀导入规律

经过需求分析、设计调研后,整理信息的因果关系。

设定优先排序,舍弃不必要的信息,排除模糊不清的问题,找出“这个因为这样所以变成这样”的关联性,整理成具有整合性的信息。明确了产品的业务目标和设计目标,接下来开始进入具体设计实施阶段。

在数据产品设计中,往往需要设计师对其背景、场景充分理解,将无序的信息进行组织,把所有零碎的需求点串联起来,按照一定逻辑排列,使其结构合理,并在脑内形成规律图形。

这样我们就得来了概念方案,在概念方案产出后,他是初级的构思方案,需要我们通过有效且合理的评估方法,具体化概念的方向。或者单独讨论每一个小需求的方案,得出优缺点,继而讨论所有设计方案的优缺点,组合不同方案的优点,得出一个合理的深化概念组合方案。在评估过程中我们可采用二维知觉图进行初级评估。

△ 二维知觉图示例

那么在我们具体化概念方案的时候,我们可根据通过沉淀信息形成的组件和方式方法在强化我们的概念方案,使其逐步完善、明确。

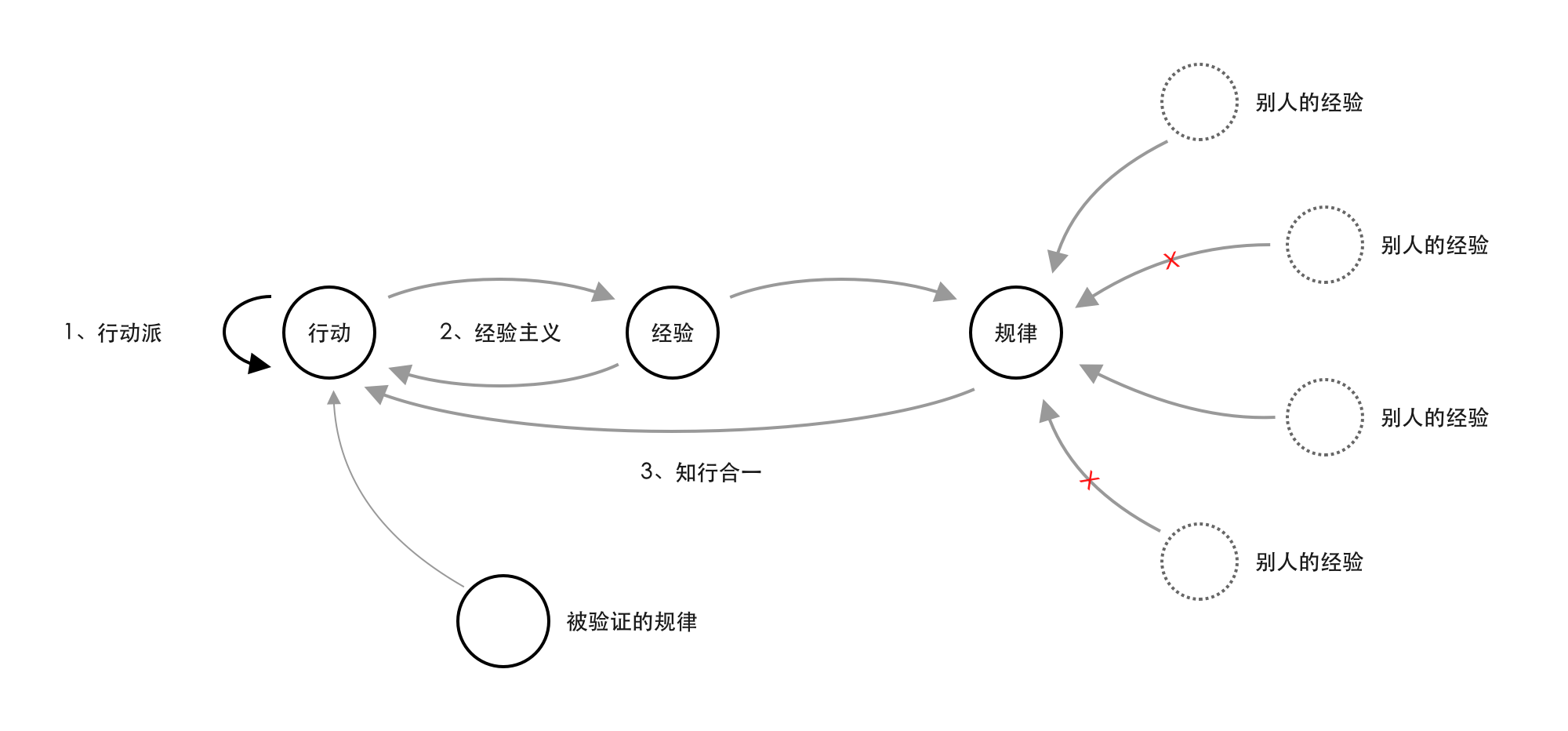

我们的沉淀是如何得来的,并不单单是自身的工作经验,也不是单纯的通过看其他人写的经验文章,亦或是别人给你提建议。我们需要通过行动来证明经验的可行性,有些经验形成了法则般的存在,并不是作者理论得出的结果,而是通过一次次的试验不断的进行验证修改整理,循环往复经过千锤百炼得出的可复用可传播的经验。那么你也需要整理验证别人的经验是否适合你,是否适合这个项目,通过行动去验证,去归类,最终整理出一套自己的经验沉淀。

△ 库伯学习圈

例如:你在设计B端表格的时候会进行数据过滤,考虑搜索、筛选、视图、分页如何展示。也会考虑表格中的字段类型,而每一个字段类型都会有相应的差异。形式的不同落到表格上就会有不同的呈现形式,在关键数值的处理上,也会差强人意。在用法上也会有各种分类基础表格、树形表格 、子表格 、交叉表格/表头分组等等方式,要如何合适的去使用,那就需要结合你行动得来经验进行导入,尝试筛选的组合方式有没有提升筛选的效率,表格的类型能否既简洁又能展示出你想要的数据,在行动过程中继续沉淀整理经验以期在合适的地方去展现。

我们在整理的过程中切记臃肿,有时会以解决问题为导向不断的添加东西,比如这里多个弹窗,那里多加个按钮点击后跳转等。会使简单的东西复杂化,这时我们就要思考“奥卡姆剃刀”原理。

“如果用较少的东西可以把事情做得同样好,那切勿浪费较多东西去做”

这个原理常被称为“如无必要,勿增实体”,也叫“简单有效原理”:抓住本质,把复杂的事情简单化,两步能做成的事情就不要三步。也切合整理的本质,因为整理归纳的过程也是把不必要的进行舍弃,比如有些编辑页的设计会把编辑的内容存入草稿箱用以保存,那么此功能是所有编辑都需要的吗,要知道此功能的添加就会使整个操作流程和交互都产生变化,如果编辑内容没有那么多,内容不是很重要,或是已进行分布操作进行了缓存那还需要吗?

我们在设计的时候,都需要这把“剃刀”好好的削一削:界面的元素是不是太多了?比较长的文案是不是有其他的处理方法?流程步骤能否简化?每多一个元素和步骤,不仅增加了用户的认知成本,还降低了用户操作效率和功能的使用率,这当然不是一笔划算的生意。

设定课题-在整理的过程中找出最终答案

我理解是说我们要找到问题的本质,整理出最想要解决的问题。

找到问题其实就像我们在雾天黑夜行走,看不清道路,不知该往何处走,即使胡乱前进,也有可能被绊倒或掉入深坑。可是,边走边掌握情况相当于拨开迷雾看见北极星的方向,向着指引的方向出发终能到达目的地。

并且有时需要我们进行逆向思维的思考,每样事情都是具有两面性,坏的事情也可以找到好的作用,塞翁失马焉知非福,创新并非总是靠突如其来的天才想法,还可以靠正确的思维方式来达成。从不同的方向看待问题说不定就会获得意向不到的答案。

通常有这六种常用的逆向思维的方法:

A.结构逆向、

B.功能逆向、

C.状态逆向、

D.原理逆向、

E.序位逆向、

F.方法逆向

整理对沟通的帮助

对于B端的整理就是对“信息的整理”和“思考的整理”信息无法触摸,但是肉眼可见,只要确实掌握信息之间的关联,形成合理的路径就能对信息进行归纳整理,使其变得有迹可循。

思考整理就是整理思绪,将思绪信息化,将原本看不见的事物可视化整理。当你将这两点整理出来就会将信息明确化,这样对方想表达的内容和自己想表达的内容可以相互对照,沟通起来自然顺利。

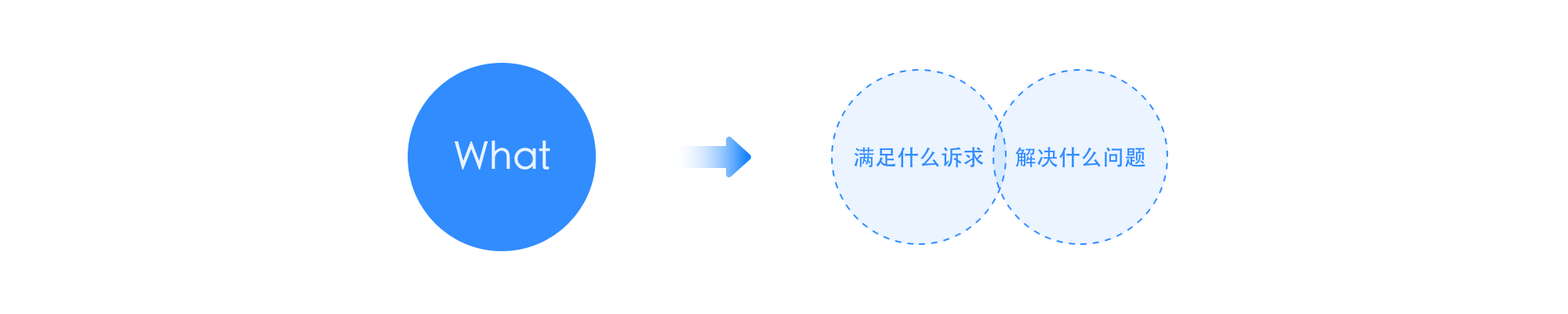

对于设计师来说,表现层的方面无疑是最熟悉的,但是用户想要什么我们就给他什么吗?

很多设计师在做设计的时候只考虑了表现层和框架层的东西,很少去想究竟为什么要做这个需求,只停留在表面的美妙呈现上,这样做出的东西往往既抓不住用户痛点,也无法满足商业需求。而产品思维正是要我们从下到上,从宏观到微观,从抽象到具体地去思考整个产品,最终才能将互相冲突的两条线平衡好。

做好角色定位

作为刚接触B端的人,可能并没有很快的认识到自身的角色和其所具备的责任、技能和能创造的价值。

也不清楚如何体现自身价值以及增加自身价值的方向。

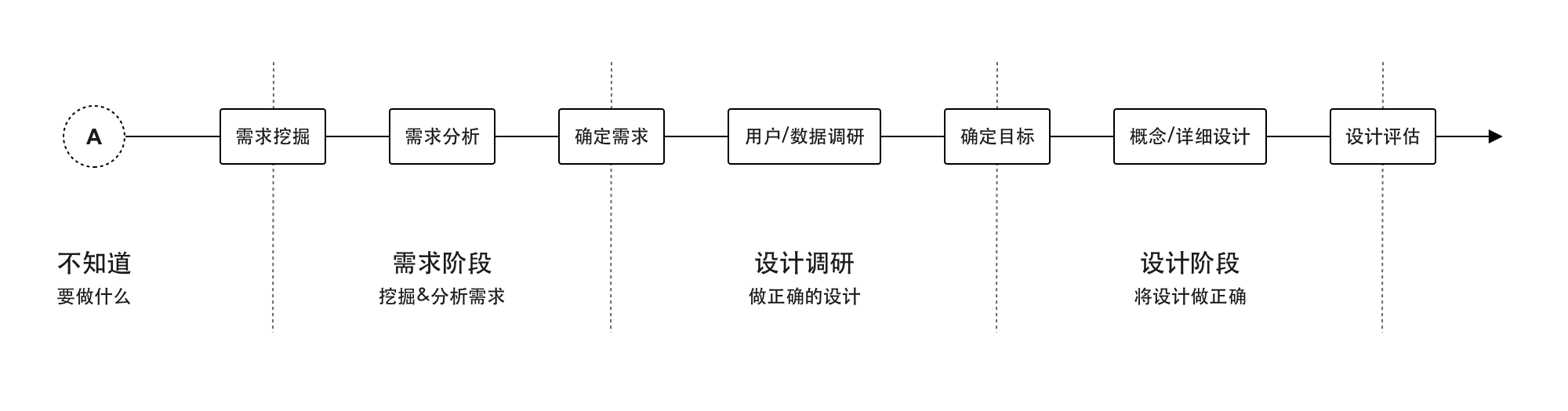

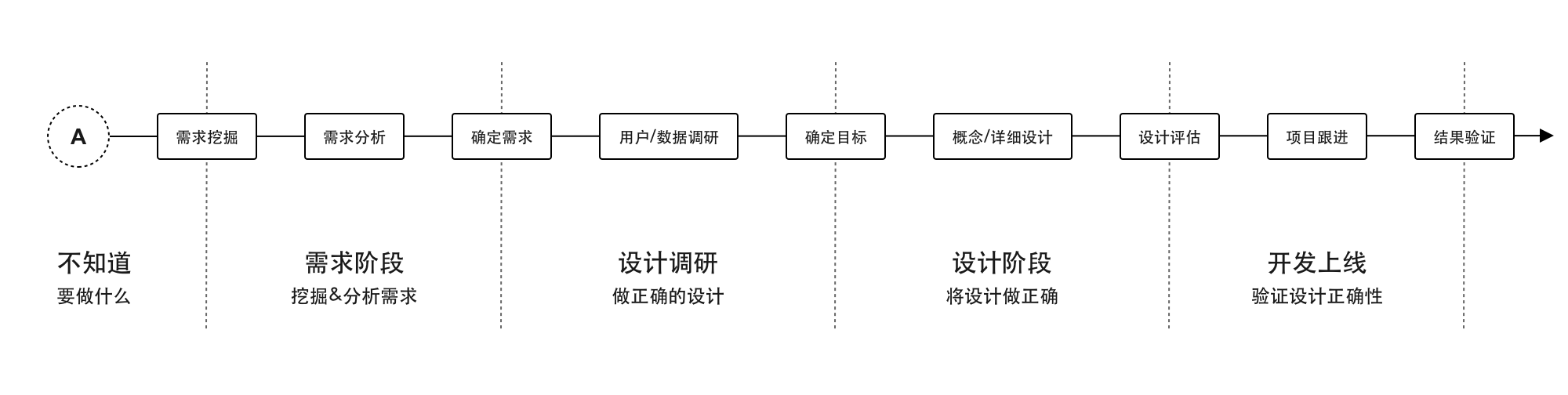

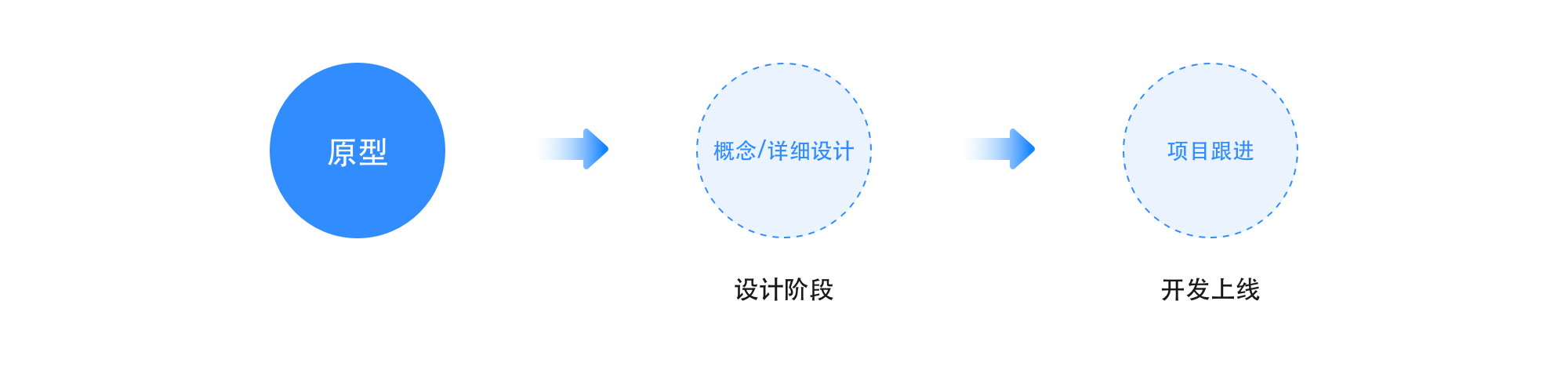

我们先来看一下基本产品的设计流程

△ 基本产品设计流程

1.对思维的培养

你常常听见的设计流程就是产品出原型,在原型和需求文档的基础上进行设计,这在与产品的配合中属于被执行者,被动的接收产品的需求,按照原型输出设计稿,这会使B端的设计变得无趣,也体现不出你的价值。

△ 你当前的流程

实际当中你可以是与产品互相成就、互相补位。与产品共同参与到对需求的挖掘、用户分析以及调研摸底当中,这会使你对项目的了解和后期的需求分析具有很大的帮助,能与产品一起组合考虑需要解决的根本问题是什么,我将采用何种设计方案去解决问题,这样才不会变成被动接收信息的工具人。

你要对所属项目的深入了解,看看是业务支撑类产品还是办公协同类产品或是商家端的产品等等,先了解是干什么的,在了解使用人的操作习惯和哪些方式对他们效率的提升有帮助。平常也要注意对通过用户发声的渠道收集他们对产品的讨论、建议和意见。便于我们对问题的积累和归类,使我们更容易站在全局的角度上思考问题,当启动相关问题的设计时我们能更快捷更深入的设计出用户需要的东西。另外帮助我们在与产品讨论一些迭代的体验优化提供数据支持。

2自身的修炼

B端设计师的核心竞争力就是解决问题的能力,快速理解业务和处理业务的能力,只有拥有这些能力后,才可以去创造更多的价值。

B端设计师可以在这几个地方锻炼自身的价值

从拆解入手:

我们通常在设计工作中会遇见小需求和大需求(包含多个产品模块小需求),小需求基本上是点对点需求,不需要细化拆解,这里就不多说了。

而大需求通常包含多个小需求,我们要采用化繁为简的方法——先规划后开工,拆解设计任务,从整体出发系统化的思考产品任务,在明确产品目标和设计目的后在对需求进行拆分为多个阶段,在对每个阶段进行设计。在你拆分任务的时候你已经对未来的工作在心里有了建设,比如哪些地方是核心展示区域,我们需要花费的精力是多少,哪些数据图的展示形式会造成下游工作量的增加是否对整体进度产生影响,哪些明细的展示是次要的花费精力最少,这里面也有可能会有团队协作的情况,这就要求大家有一致的目标、一致的规范。

△ 基于目标拆解需求

3、从解决问题入手:

后台的搭建离不开一套强大的、统一的UI规范。规范是设计视觉统一的基础也是配合技术团队高效产出一致体验所必不可少的工具。

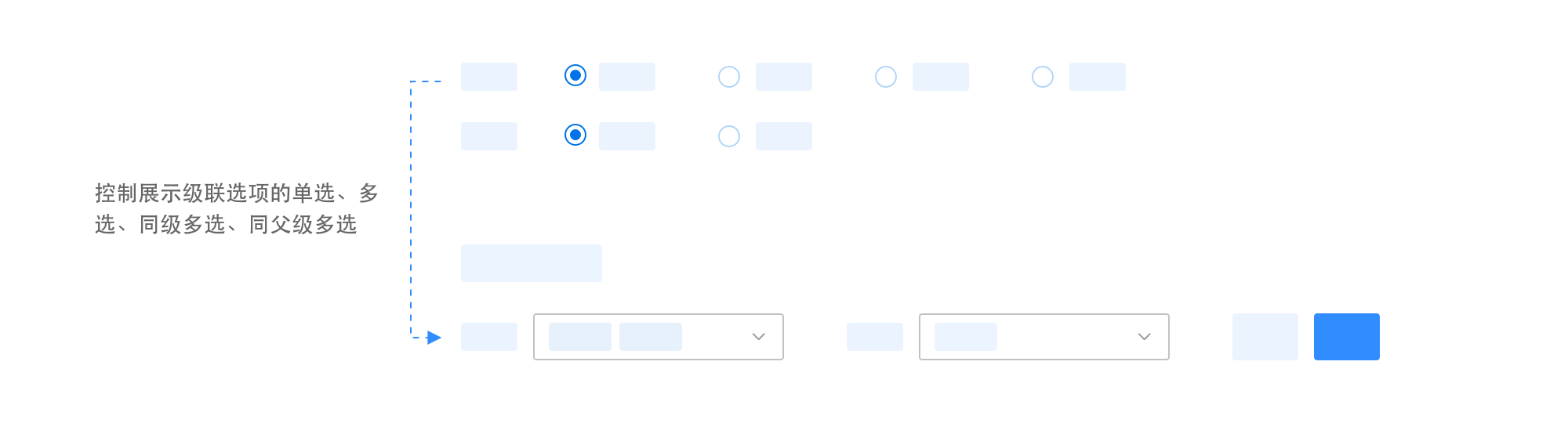

说到规范就得提一下组件了,组件的产生是为了避免我们重复的造轮子,并且对控件细节进行了把控。市面上虽然有已经成熟的组件,但是和自身的业务特点并不一定贴合,就需要我们基于B端产品特性和自身业务特点,以灵活性、复用性、全面性的设计原则来进行设计,例如我们就对头部筛选项的自定义设置,在纵向间距关系和横向间距关系上指出信息之间的距离和关联性之间的关系,更能灵活的选取我们想要的状态进行搭配,复用全局的使用。提升了研发团队的效率也解决了视觉一致性的细节问题,节约时间去做更有意义的事情。

△ 根据类型选择需要的头部筛选组件

4、设计赋能

对业务需求的100%支持是设计的本职工作,那么我们的附加值就在“赋能“上,说起赋能我们就要说一下文章开头对思维的培养了,对思维的培养就是对需求的深挖,对问题的收集和思考,那么在进一步就要行动起来,主动进行用户调研,挖掘需求的突破点,找到更好的解决方案和更有价值的驱动点。那么我们在对不同项目赋能时也可采取此种方法进行思考,拆解任务跟进落地,提供规范与组件支撑,采集此流程中带来的价值,在项目结束后进行复盘总结,逐渐沉淀累积自身能力,逐步搭建自身的方法论在验证中成长。

这是一些我对自身价值寻找的一部分提炼,在工作当中我们也有很多其他方面的价值,这需要你自己去寻找,在寻找中增加自身价值,在设计中体现价值。变得越来越好。