原文

(除佛教) 东方还有一教,中国人不太知道,是波斯教。一千三百年前被阿拉伯人赶出波斯,居于印度,成琐罗亚斯德教(Zoroaster)。该教教义中,万物之初有两个神,一光明,一黑暗。人的灵魂是两个神的永久战场。

犹太人则信仰不同的《圣经》。

宗教和哲学的起源问题,都是要求知,但在这点上,开始分歧,决定了宗教和哲学要发生战争。宗教长期迫害哲学家。哲学家不迫害宗教,但可置宗教于死命。历来哲学家受迫害,到十八、十九世纪,哲学全然战胜宗教。

宗教是由对自然现象要求正名而来,可指为神。上帝,佛,有了正名,可以呼叫。还要有形,可以膜拜。正名、赋形后,还不亲切,遂有人类自身的形象出现,崇拜人身的神,比崇拜自然现象与图腾图案要亲切得多。

基督教中长胡子的耶稣还是初民社会酋长观念的延伸。中国的佛像没有老少之分。如来,不去不来之意,三生如来,指过去、现在、未来。

所有宗教以人自己的形象来塑造神,是一大败笔。近代如爱因斯坦终于说:“我是有神论者,但具有人形的上帝,我不相信。”

从“不具人的形象的上帝不可信”到“具有人的形象的上帝不可信”,是一大转变,前后去几千年,但信仰或崇拜不具人形的上帝,毕竟还是尴尬。“客客气气的无神论”、“不讲礼貌的无神论”,都求一时痛快——人惯于“Yes”或者“No”,宇宙没有 Yes 或者 No。

我要相信,或者,我要推翻的那个神,都不是曾经说过的那个神。我最心仪的是音乐、建筑、绘画所体现的宗教情操,那是一种圆融的刚执,一种崇高的温柔。以这样的情操治国、建邦、待人接物,太美好了。

人类既有这样美好的情操,不给自己,却奉给上帝,数千年没有回报,乃是最大的冤案。听听圣歌,看看伟拔教堂,可知人类多么伟大。人类的悲剧,是对自身的误解。

宗教是要把人类变成天上的神的家畜,人再也回不到原来野生的状态。家畜成为人类的牺牲品,人类成为自己的牺牲品。尼采说,人本来有这样多的情操,不应该交给上帝。

这是指教廷、佛门等等,不是指基督、释迦。

宗教归根到底是意识形态,是文化现象。宗教与哲学的分野,一个是信仰,一个是怀疑。宗教,稍有怀疑,就被视为异端。

帕斯卡(Blaise Pascal)是默默悄悄的异端,奥古斯丁(Aurelius Augustinus)无异端之才。爱默生(Ralph Waldo Emerson)是异端,艾略特(T. S. Eliot)将异端作为装饰,叶慈(William Butler Yeats)没有牺牲多少哲学,就换来信仰。

一个中国的绍兴人说出尼采没有说出的最重要的话:“美育代宗教。”这个人,是蔡元培。“代”字,用得好,宗教不因之贬低,美育也不必骂街,斯文之极,味如绍兴酒。

所谓超人,就是超过自己。

近代谁最理解耶稣?瓦格纳。尼采在他的时代听不进,不能公正评价瓦格纳。

佛教造大佛,用于视觉;击鼓敲木鱼,用于听觉;焚香,用于嗅觉;素食,用于味觉——人类这般伟大、聪明,为什么不用于人类自己,而去奉神?

希望大家重视宗教艺术,要把含在宗教里的艺术,含在艺术里的宗教,细细分开来。先明白基督教、佛教等是怎么回事,了解其人格高超,一等,然后再去接触宗教的建筑、服装、礼仪、绘画、雕刻,原来是这样体现人类最高精神、最高智慧,而这等宗教文化,又是如何经过兴衰存亡的过程。

这是很有味道的事。你到欧洲,扑面而来的都是艺术和宗教。

给父母、子弟、情人的,也不及人类把最好的情操送给上帝,送给宗教。

三思考题:

如果不凭借宗教,艺术能达到饱和崇高的境界吗?

艺术这么伟大,为什么要依附宗教?

宗教衰亡了,艺术自由了,独立了,艺术是否更伟大?

三题可有一解:

宗教是父母,艺术是孩子。艺术在童年时靠父母,长大后,就很难管。艺术到了哀乐中年,渐渐老去,宗教管不着了。艺术是单身汉,它只有一个朋友:哲学。

以下是艺术与哲学的对话——

艺术:我是有父母的,你怎么没有?

哲学:我是私生子。

艺术:一点传说也没有吗?

哲学:听说过,是怀疑。

艺术:你生来连童年都没有?

哲学:我们是没有神童的。

艺术:(沉思)。

哲学:老弟,别哀伤,哲学可以返老还童。艺术是童年在前,哲学是在童年在后。艺术,你也可以寻得第二次童年啊!

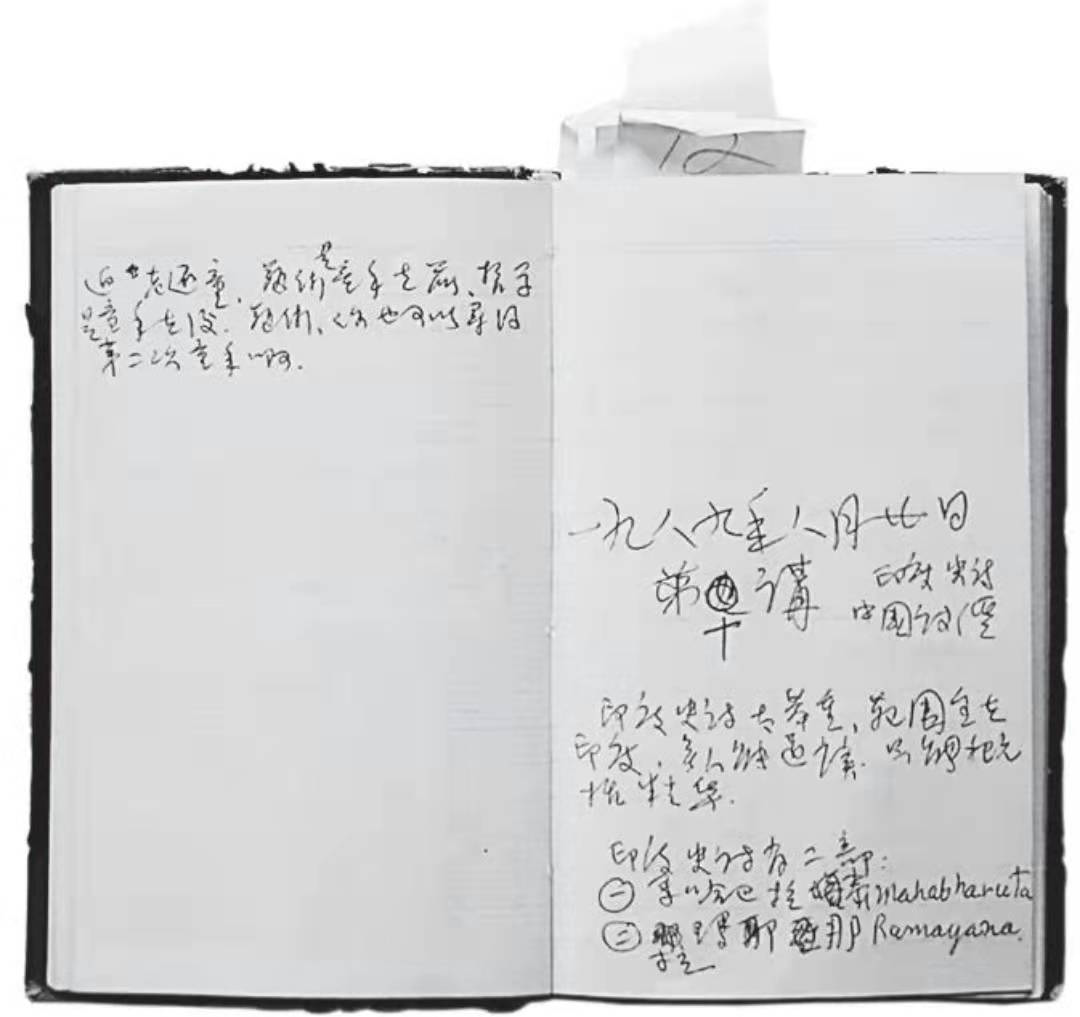

本课笔记内页:“印度史诗太笨重,范围全在印度,无人能通读,只能概括精华。”

再品对话,我的解读

艺术:我是有父母的,你怎么没有? 哲学:我是私生子。

艺术的父母是宗教,哲学是私生子,是谁生的?它可能是自然的,没有父母,它持怀疑态度。

艺术:一点传说也没有吗? 哲学:听说过,是怀疑。

怀疑或许是哲学的源泉。听说过,不代表对。我说过,也不代表对。

艺术:你生来连童年都没有? 哲学:我们是没有神童的。

艺术是神的孩子,孩子出生,自然有童年;而哲学不是,哲学降临,已饱经沧桑,已是暮年。

艺术:(沉思)。 哲学:老弟,别哀伤,哲学可以返老还童。 艺术是童年在前,哲学是在童年在后。 艺术,你也可以寻得第二次童年啊!

我的猜测:艺术生于宗教,童年便自信,欢快;哲学壮年历尽磨难,悟透悲悯而不觉,依据:看清世界荒谬,是一个智者的基本水准。看清了,不是感到恶心,而是会心一笑。中国古代的智者是悲观而快乐的。

艺术如何寻得二次童年?可能有两三解,但似乎也能寻得无数次童年,待定 期待有人分享见解。