招行数据中心交流心得(非监控部分,内部资料,请勿外传)

Monday, November 30, 2015

12:18 PM

|

| | —- |

| Tags: #宁波银行科技微服务 #微信 |

招行数据中心交流心得(非监控部分,内部资料,请勿外传)

2015-11-30 运维管理部戴杰

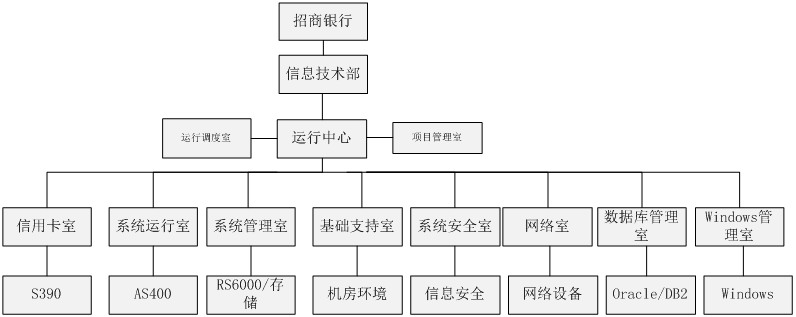

一、招行数据中心部门架构

上图为招行数据中心部门架构的正式版,但在实际交流过程中,发现其实际运作的架构略有不同。原来招行通过灵活的虚拟室组配置,进行对应职能整合与分离。比如这次参与交流的是开放系统室,就是一个虚拟室,它的职能范围集合了系统管理室和windows管理室,主要考虑到6000以后增长有限,云、虚拟化与大数据都是在x86上跑,甚至400上的应用都正在往开放平台迁,因此开放系统室就“应运而生”了。

另外的差别主要在于管理领域,实际在运作的有内控室(ITIL,流程管理),技术管理室(技术标准,技术规范),运行调度室(调度协调,综合事务,PMO)

下图是我整理的,现在实际在发挥职能的室组架构图

对比思考:

1.整体架构设置方面,明显的不同主要是运维管理范畴的三个室(内控、技术管理与运行调度)。在交流过程中,供应商反映出的对方管理的“严苛”,实际上侧面反映了其管理的精细化程度。我部今年也已新增运维管理部,可以在工作范围明确上做一定参考。

2.通过虚拟室组的灵活配置,达到资源的合理分配。同时,他们的虚拟室实际上已经达到了正式室的执行程度,可见,他们的虚拟并不是单纯的圈人,更是连权责建制都与正式室一般无二,因此执行也就更加到位。

二、ECC

人员构成:

操作员:只负责跑批,看到事件以及对应通知,几乎没有技术要求。(白天3人,晚上2人)

一线:有一定管理职能,并有一定技术处理能力。(1人,正常作息)

值班人员:从各室组抽调有经验的资深员工,作为二线处理。(现场值班到晚9:30,深圳有7人)

值班经理:值班室中的管理者,协调资源,负责变更复核,事件全程跟进,以及考核值班人员。(1人,作息与值班人员同)

ECC图,进入左侧为值班室,右侧为应急指挥中心

对比思考

1.机房值班人员配置方面,招行多了一个一线角色,用于快速处理,同时有一个值班室编制进行支持,是从对应室组抽调人坐到ECC里的值班房间内,现场驻扎,而我部现暂时只有一名值班经理进行整体调度。因此在处理问题上,招行通过抽调人员现场驻点方式提升了响应速度和处理效率,我部可参考其值班人员制度。

2.有独立的值班室和应急指挥中心,明确了一线二线与应急工作场所。

三、企业文化

招行数据中心近年来也比较关注企业文化的建设。

1.工作场所改造。基本每个楼层的风格都不一样,都有一个主题,然后每层又有许多个性小角落(秋千、咖啡吧、茶庄等),来营造一个相对宽松,并促进沟通的环境。会议室也有不同的风格,看了许多个,会议桌形式的只有少数,多为贴近型布置,也是契合他们最近推行的敏捷化,要求沟通的效率。

2.活用“看板”宣导文化,有广而告之,也有间接促进的作用。

项目经理宣传

PAI,即招行的CMDB宣传

针对所处团队的监控实际情况展示与轮播,不但可以第一时间让对应室组知晓,同时也能促进问题的解决,毕竟红红的挂在那也不好看:

通过敏捷化,不但有每个室组的对比展示,也有单个室组的每人绩效展示

对比思考:

1.执行力。近一年来,决策层要求进行敏捷化,做事风格即做转型,现所有行员与供应商均需按照敏捷化来进行,每日站会、一日一清、一周一总结等等,配合办公场地的敏捷化改造,从常驻供应商的反馈来看,在沟通效率提升与技术迭代成果上效果显著。

2.量化对比。在四处可见的看板上,见的最多是对比。不管是针对供应商的,还是针对室组的,均有量化比较。

3.供应商。现招行技术输出组成:行员+项目外包(供应商)+人力外包(招行子公司外包+第三方外包),其中供应商为技术主要力量,招行一方面塑造企业文化提高供应商的团队归属感,一方面以多方面的量化指标对供应商进行严格考核,实际上也进一步巩固了招行特有的供应商模式的GDP。

总结:

适合的才是最好的。招行以其技术构成的特点形成独特的适应型组织的建设,对他们来说是适合的。组织模式加上“激进“的内部文化,使尝试与执行形成一定惯性,对他们来说也是适合的。此次交流的价值在于参考,并以此引起思考,来帮助创造适合我们的“财富”。

作者:运维管理部 戴杰

已使用 OneNote 创建。