记得是在工作三年半左右开始接触技术管理的,现在想来还是有些早,但也有所收获。最近,公司组织架构变动剧烈,经历换岗之后,又有些时间去接触技术和思考了,趁此时机,写下这几年的所思所想。

技术还是管理?

仕而优则学,学而优则仕

上文出自《论语·子张》,大众往往只记住了后半句:“学而优则仕”。这也导致了,每个优秀的技术人员转型初期,内心会有忐忑:做了管理,技术荒废了怎么办?

这里纠正一个认知偏差:这里 “优” 的本意并非 “优秀” 之意,而是 “充足、有余力” 之意。

如果个人发展阶段和团队都有你参与管理的需要,那么就尽心尽力去做,其实也就只有你用心了,才能尽快的轻车熟路,能规划出一些精力去学习一些技术,以保持自己的技术嗅觉。很多技术团队 Leader 都是技术出生,而非纯管理,很大一部分原因也是因为有技术嗅觉的管理者,一来可以更好的把控软件系统风险,二来也可以更容易和技术人员沟通交流。所以不管何时,哪怕做了管理,这种差异性优势不可全丢,这就是对 “仕而优则学” 哲学的实践了。

如果你还处在夯实基础的阶段,技术还处在高速成长期,那大可不必操之过急,等确实学有余力了,再去尝试管理也不迟。

技术和管理最忌讳的是:两边都是半推半就。到头来,啥都没做成,成员埋怨你管理不尽心,自我感叹技术没精进,里外不是人。

管人还是管事?

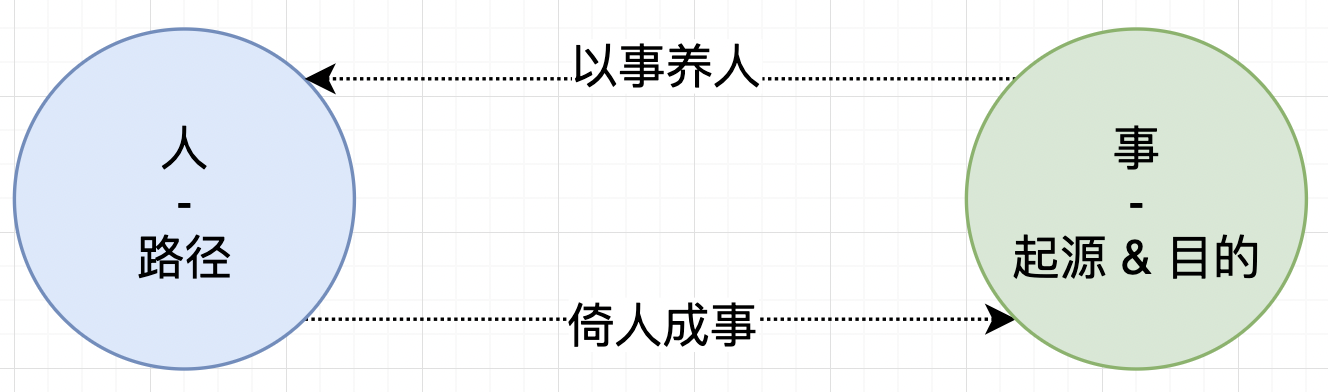

以事养人,倚人成事

如果一个团队没有事情,那么这个团队是没有存在的经济基础的;进则,如果一个团队总是做不好事情,也很难获得长远的发展。所以,我们首先的要明确的是,管理的最终目的是要把事情做好。

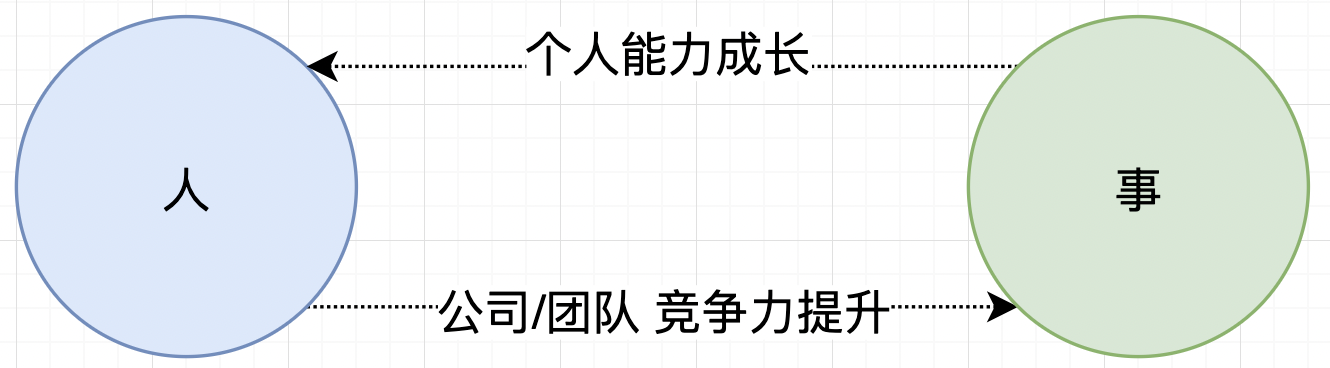

要达到这个目标,就要努力构建 “人” 与 “事” 的良性循环:

首先是个人能力的成长,包括但不限于架构编码、沟通协调等能力。

个人能力的成长,需要合适的事情去锤炼,这是循环的起点。

个人能力成长之后,反过来会提升公司/团队的竞争力,能够更好的把事情(业务)做好。

当业务在残酷的竞争中脱颖而出的时候,就会有更多更有挑战性的事情去反哺团队。

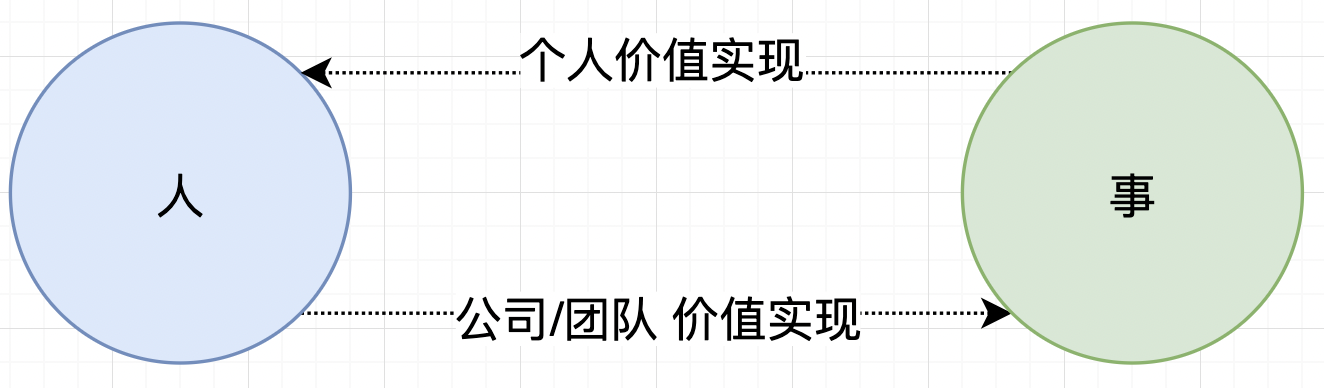

再则是个人价值的实现,所谓道不同不相为谋,一个优秀的团队就像个滤网,最后会聚集起一群价值追求相近的人。

再优秀的管理,假如忽略个人在城市里生存扎根的价值需求,那也是枉然,甚至是在耽误双方。

作为一个管理者,肯定是以实现公司/团队价值为最终目标,但想要团队劲往一处使,你必须得去花精力平衡和对齐两者。不然,罔顾个人价值实现,稍有风吹草动,团队便离心离德,树倒猢狲散。

至于到底是管人还是管事,可将其比喻人一个人两条腿走路,单足蹦跶着也能走,但事倍功半,想要百米冲刺,必定是左右脚搁置争议,齐心协力的。

但至于先迈哪只脚还是有讲究的,明确的事情是起源(管理好你的目标),再去依据目标寻找和培养合适的人,形成团队,形成合力,再作为管理者,倚靠着团队去完成业务目标(事情的目的)。

在瞬息万变的互联网环境中,作为管理者,要相信团队的力量,相信相信的力量,切不可逞匹夫之勇。

生存空间:能做、想做和需要做的 不管是做技术研究、平台工具还是做项目,一个技术人员和一个团队在环境里要成长,需要匹配三个概念,即“我能做的”,“我想做的”,“需要我做的”。

我能做 + 我想做 + 需要我 = 核心价值

我能做 + 我想做 + 不需要我 = 潜在价值

我能做 + 我不想做 + 需要我 = 例行工作

我能做 + 我不想做 + 不需要我 = backup

我不能做 + 我想做 + 需要我 = 成长空间

我不能做 + 我想做 + 不需要我 = 自我追求

我不能做 + 我不想做 + 需要我 = 无法胜任

我不能做 + 我不想做 + 不需要我 = 无需关注好的管理者会特别注意成员的“潜在价值”和“成长空间”。

手段还是目的?

横看成岭侧成峰,远近高低各不同

这个问题经常被老板问及,和不同的人聊天,也经常会有不同的见解。

每一个把手段看成目的的人,此刻在他眼里这真的是目的,因为每个人的视角和眼界高低各有不同,难免会产生不同的见解,但这些不同的见解之间往往是可以通过层次关系连接的。

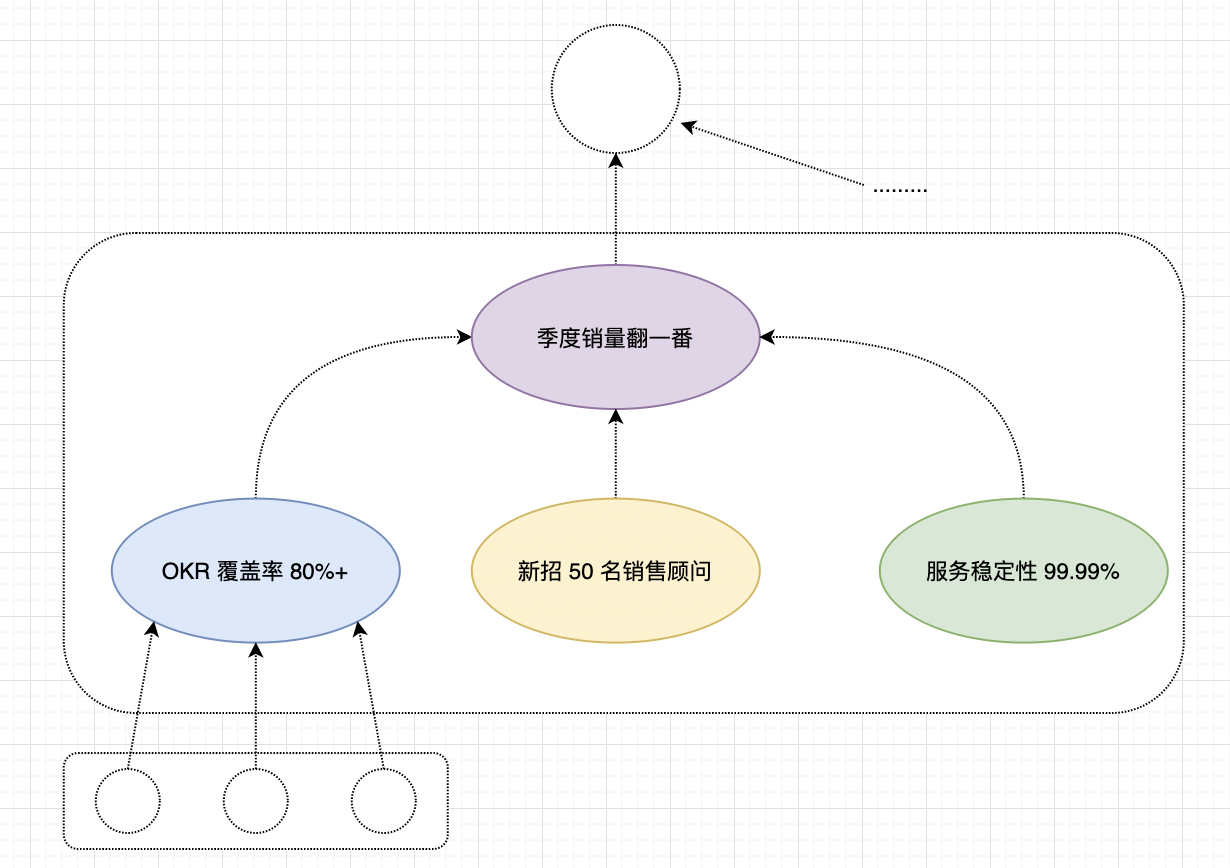

例如下图,是某个新零售 BU 的年度目标:

- 在 BU 老板看来,季度销量翻一番是目的,其余都是手段

- 在 HR、销售、技术负责人看来,BU 老板眼中的手段便成了目的

- 但在 CEO 看来,BU 老板的目的,也只是为公司上市铺路的手段而已

一昧的去定性究竟是手段还是目的这件事情,是没有对错,且很难有结论的,那我们就尝试在不确定性中,去寻找确定性。我们可以把手段-目的看成是一颗多叉树,在固定的水平视角,由上向下看,我们面临 2 个问题:

- 所设的目的,究竟是不是最重要的,有没有解决我们真正面临的问题

- 所设的手段,是不是实现目的的最佳路径,至少不能南辕北辙

针对问题一:

我们可以选择向上寻找父节点,直至根节点(一般是公司使命),来判断这个目的是否必要。这里涉及到管理者的向上反馈和向上管理问题,对于一个高速前进的团队来说,富有思考的咨询,上级总归是欢迎的。

再则,可以尝试设置可量化的业务观察指标,通过数据表现来辅助判定目的是否合理。现在中大型公司都会有自己的数据平台(比如个人最近就任职于公司的智能 BI 团队),随着工具化程度的提升,指标报表不再是高管的专利,一线 Leader 也可以轻松的 DIY,正所谓 “君子生非异也,善假于物也”。

针对问题二:

我们可以把视角水平下移一层,那手段就成了目的,以解决问题一的思路来解决问题二。

这里其实想体现的是,上下各司其职、戮力同心的团队氛围期望。

还是那句话,解决问题不能逞匹夫之勇,相信团队的力量。

但不管怎样,一个管理者想要成长,必须不停的打破自己的惯性思维,用潮流点的话说就是:“格局打开!”

规范还是个性?

无规矩不成方圆

先提个问题,你用规矩画图的时候,你觉得它是个辅助你的工具,还是对你的灵感的限制?

我个人的回答是:工具。

当我们能以工具的角度来看待日常工作中的编码规范、研发规范、管理规范的时候,说明你已经站在管理者的角度来思考问题了。提出规范的目的不是为了限制个人的创造力,而是为了提升团队协作时的整体输出效率,追求的是全局最优解,而不是局部最优解。

但时常会有人吐糟规范教条和刻板,那是因为规范一旦制定,不是一劳永逸的,就像工具需要时常打磨,才能保持适配一样,规范也需要按需迭代。例如拿着业务团队的技术评审模板给到中间件团队使用,非得让人家去填写库表字段设计,就强人所难了,改成接入和使用注意点,就显得合时宜多了。

不过作为一个包容的团队,有时候在保证团队整体输出效率不降低的情况下,可以允许小部分能力突出的童鞋,保留一些个性的习惯,处理这些问题上有几个经验可遵循:

- 抓大放小:例如一些童鞋就是喜欢用英文编写 Git 提交记录,这其实是可以变通的。

- 关注结果:如果有人享受了这些“个性”特权,那么对 TA 的结果产出需要有更高的要求,更多的关注,这样才能让团队信服。

OKR 还是 KPI?

KPI 是底线,OKR 是挑战上限

经历过很多 OKR 和 KPI 的培训,一堆理论忘得差不多了,唯独上面这句话一直记着,对两者的争论,这是一个很优秀的总结。

不管是 OKR 还是 KPI 都不是用来寻找目标,而是用来实现目标的。切不可病急乱投医,期望使用工具无中生有出个目标来。

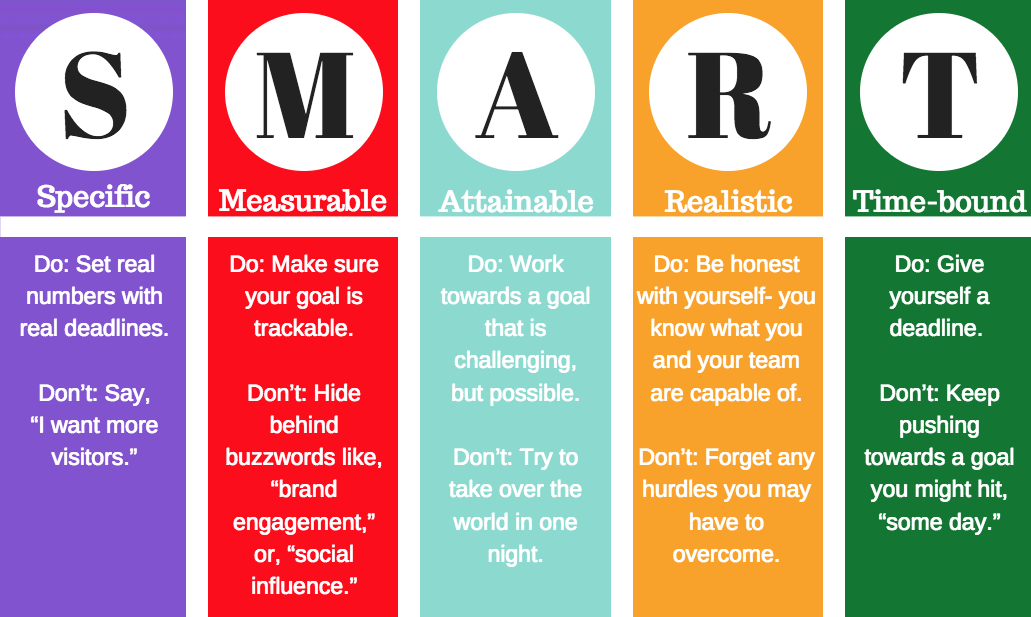

SMART 作为制定目标的参考原则,经常会拿出来和 OKR、KPI 一起讨论。SMART 原则简单易懂,常用常新,个人受益匪浅,值得植入底层思维。

总结

守正出奇

就像这个世界本就不是非黑即白的,技术管理也没有绝对的对错。作为个人,我们需要守住一些最基本的原则和价值观,再针对复杂的现实情况灵活变通。