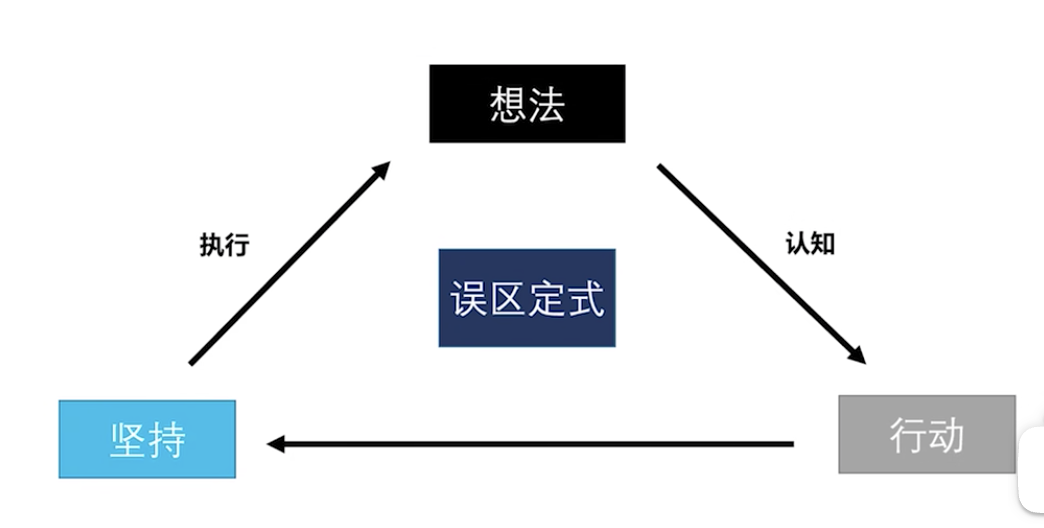

误区定式

大多数人都会陷入惯性思维,即误区定式。

所谓误区,就是用未知的信息去计算达成目标的困难。

而定式,就是将行动局限在想象之中。

这些所谓的不可能真的有那么难吗,并不是。仔细观察一下就会发现,身边其实不乏逆袭的例子。之所以觉得难,是因为我们的行动力往往在一次次主观的定式约束中,已经逐渐消失,到最后只能沦为思想上的巨人。

如何打破这样的误区定式呢,回到开头提到的问题中,如果去了解一下低端电脑的价格区间和适用范围,就不会有“因为电脑都很贵所以我买不起电脑”这样的误区局限,

如果下定决心要买,那么从开学就开始存钱,不用等到学习结束就可以存到2000元,也就不会局限于想法的定式约束。

如果多花些心思了解一下内存、CPU、硬盘、主板等硬件的基本常识与价格,就可以考虑买二手笔记本或者絮状自己的主机。

图吧卡吧有各式各样的免费教程可供参考,能满足平时一切需要,而成本可能还不到1000元,所有这一切,根据我的亲身实践,只需要一个星期的空余时间就足够了。

如果能做到这一步,那么在购买计算机这件事情上,她已经算是一个很厉害的人了。想一想,我们之中又有几个人,能在本科时通过自己的努力得倒一台电脑呢。而对于她来说,通过买电脑这件小事,打破了人生中的误区定式,就是迈向厉害的第一步。

何为厉害,讲到这里,其实答案已经很清楚了。就是能把想法付诸行动并坚持执行的人。

对于少部分人来说,这是再简单不过的事了。但对于有的人来说却难如登山。这种认知上与执行上的差距,就在于是否打破了误区定式。

如何打破误区定式?

改变自己最快的方法就是去做你害怕的事情。

害怕的表层原因有很多,比如对未知的恐惧、自我怀疑、不够自信等等。但底层原因时常被忽略,那就是思维上的误区定式。

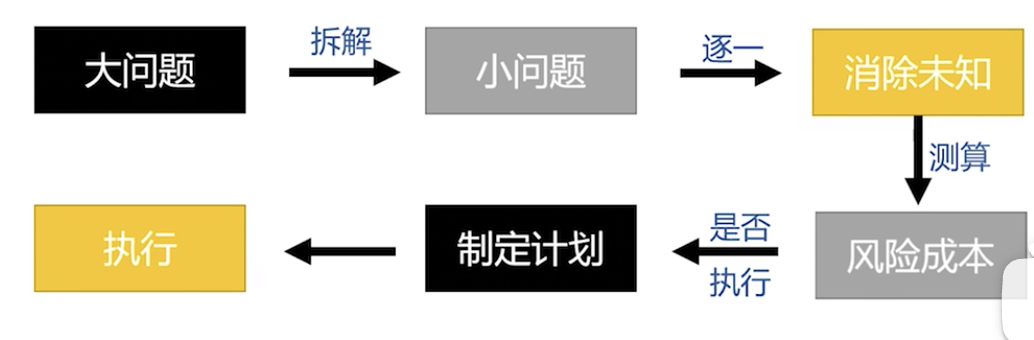

该如何破解呢,一言以蔽之,培养自己结构化解决问题的能力,这是一种很多人都意识不到,但却对我们人生有重要影响的能力。我将它分为下面四个部分:

- 问题拆解

- 消除未知

- 成本风险

- 步骤分解

一、问题拆解

第一步,也是最关键的一步,暂时抛开不可能的想法,直截了当的去思考 — 我要怎么做才能达成目标。

站在这样的角度去分析问题,你会用到和以往完全不同的思维方式。

举个例子

如果你想出国留学或者考研,以往的想法可能是留学需要很多钱,所以直接得出“我不可能出国或者考研”。

而站在「我要怎么做」的角度来看,你思考的可能就是我要去哪个国家,我要去哪个学校,以及我出国考研的目的是什么。为了解决这些问题,你需要进一步对信息进行收集,并深入思考。

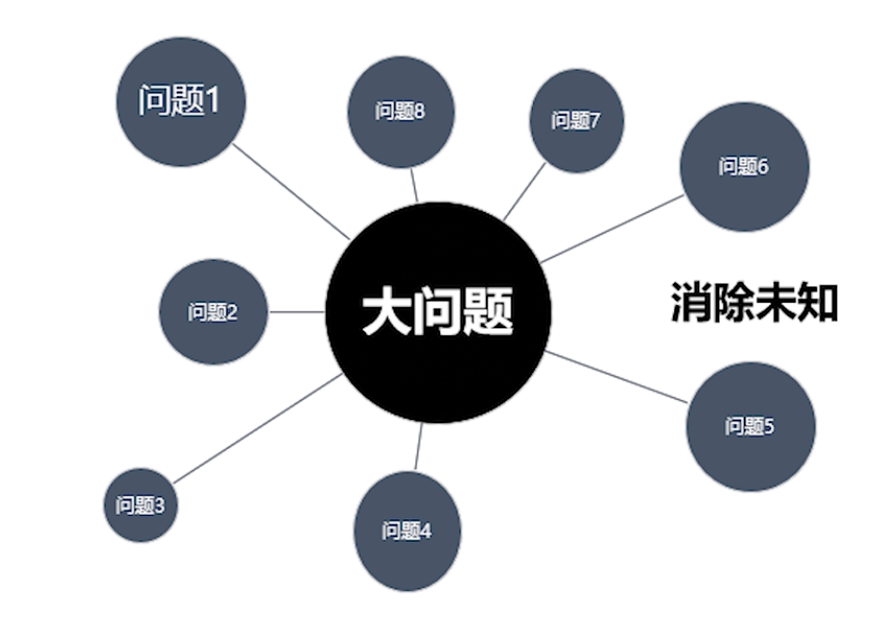

当完成问题拆解后,会发现眼前的大问题,被分解为了很多小问题,“我不可能”被“我该如何”代替。

接下来就是对每个小问题进行未知信息的消除。这有点像金融市场中的尽调。

二、未知消除

你需要先搜集一些信息,来判断一家公司的收益与风险。只不过在这里,尽调的对象是你所设立的目标。以我要去哪个国家为例,当你真正获得了可以消除未知的信息,就会知道,“留学都需要很多钱”的命题是不成立的。除了英美澳加,有很多地区都是低学费甚至无学费的留学政策,有的国家还可以申请留学生补助,一年下来,节省的学生完全可以用补助cover支出。如果拿到奖学金,毕业后甚至还能攒下一笔钱。唯一的投入就是前期的语言考试、签证和机票的费用。这对于任何一个正常家庭来说,都不算难以承受。

我们再换个方向思考一下,假设你一定要去美国或者英国的顶尖私立院校,却受困于学费问题,怎么办呢,应该就此止步吗?

回到第一步去拆解这个问题。你会发现还是有办法,比如申请研究型的无学费项目。降低一个档次申请有奖学金的学校。也可以寻求官方资助,比如国家留学基金委、各地的留扶会。银行低息留学贷款等等。

而考研也是一样,考研难度对于每个学校每个专业,甚至每个人都千差万别,如果你连对应院校的专业报录比和招生简章都没有了解过,就认为考研很难我考不上,那么你已经陷入了思维误区。

这里提到的留学和考研只是一个比较常见的例子,生活中处处充满了这样的问题,小到你在B站看到某个视频收藏却不去实践,大到找工作时的举棋不定错过机会。

之所以觉得困难,就是因为你陷入了思维误区,习惯性的用未知的问题去计算达成目标的困难。

当消除了所有的未知性后,你就已经跳出了这种误区,从「我不可能」到「我该如何」。

而这,是培养自信最最重要的核心。

只有当你了解一件事,你才会有一往无前的勇气。

三、成本风险

到这一步我们已经突破了思维误区,但要真正破解定式,还需要具体的执行,古人云,谋定而后动。在执行前,还要认真考虑这件事成的可能性,也就是基于已有的信息与问题进行成本与风险的测算。

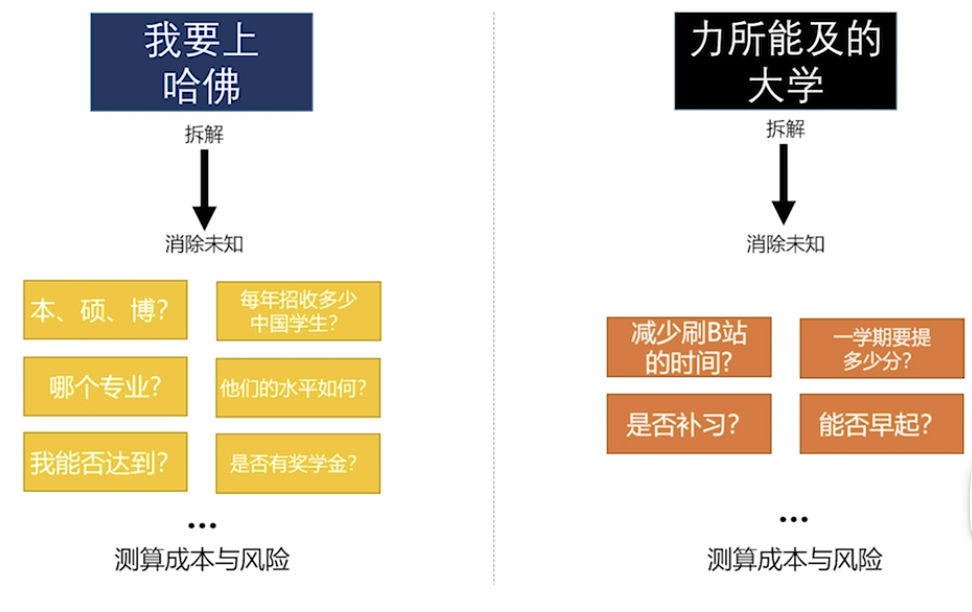

举个例子,假设我们拆解了「我要上哈佛」和「考上自己力所能及的最好的大学」这两个问题。通过消除未知,我们可以发现,去哈佛的路径异常复杂。拆解出的问题也非常多。比如本科硕士还是博士去哈佛。哈佛哪个专业适合我。这个专业每年招收多少中国学生。这些学生的水平如何。我能否达到他们的水平,这导致完成目标的成本与风险都非常大。一个环节出了问题就会功亏一篑。而对于力所能及的大学,复杂性虽然低于去哈佛,却也需要测算对应的时间成本和金钱成本,比如是否要减少刷b站的时间。一学期要提多少分。要不要补习。能不能早起等等。风险相比比较少。因为哈佛的录取取决于很多因素。而高考只需要分数足够高就行了。

不过有一点是相同的,不论目标是什么,都要准确的计算出每个问题所对应的成本与风险,这也是决定我们是否要进入下一步的关键。

成本过低的目标会消磨我们的兴趣,而风险过高的目标则往往不切实际,浪费大量精力,这就是为什么很多人总是对自己在做的事情感到无聊。或者半途而废的原因。事件的风险与成本和自身的能力与期望不匹配。而少数坚持下来的人,他们在这一步,其实只是做好了两件事。

了解成本,接受风险。

四、步骤分解

我们在学习或者生活中必须警惕一种思维怪圈,那就是设定目标后一味的闷头努力,让自己看上去很用功,却往往事倍功半,毫无效率可言,这是典型的时间导向思维。一个基于长时间轴的目标,其反馈周期很长,导致我们的耐心与信心不断被消磨。

在前三步的基础上,我们可以将时间导向转变为目标导向,也就是把要完成的大目标拆解为若干个小目标。目标由大变小后,反馈周期缩短,而更密集的反馈会帮助塑造多巴胺回路。让我们像刷B站一样,沉浸于这种小目标带来的反馈。

一位作家说过“人总是会下意识地逃避去做自己不喜欢的事情,导致这类事情越积越多。最后,记忆这些不喜欢的事情所产生的负担,远远超出了完成它们所花的痛苦。”

在我看来,这种痛苦的根源就是误区定式。它就像是一直为手机安装各种软件,却从不卸载和清理,总有一天这种痛苦会导致手机崩溃。所以突破误区定式,不仅仅是为了变成外人看起来很厉害的人,也让我们得到很多曾以为自己永远得不到的东西。帮自己克服“害怕”与“记忆”的痛苦。学会享受完成事情后的成就感与愉悦感。曾经的我们,空有一颗忘海的心,却从没为前往大海做过真正的努力。

长期困于思维上的误区定式。我们对目标完全停留在想象层面,甚至会理所应当的觉得自己根本不可能得到想要的东西,然后便什么都不去做了。

那些我们曾仰望的人,所做的其实也不过是结构化拆解了问题,通过信息进行成本风险的测算后,分布执行罢了。

当你尝试过一次结构化解决问题后,就会发现“有志者事竟成”不是古人的鸡汤,而是切实存在的体验。不论学习、求职还是爱情。都是如此的顺理成章。这种拨云见日的感觉,就是思维的艺术。它赋予我们与过去和解的力量。也点燃了未来旅途中的额炬火。在漫漫长夜中,指引着我们走过蜿蜒崎岖的人生之路。