前面两节说了很多,总体比较务虚,这一篇则着重于实际行动。最最关键的还是需要保持专注和思考,让灵魂能走上探索的道路。

为了保持这样的探索,有些事情是可以很快开始落实起来的,这里也列举一些我想到的几个大的点:

- 大量阅读

- 走在课程前面 - 预习

- 训练信息素养

- 重视英语环境适应

- 习惯折腾

- 培养表达输出能力

这其中每一个点的回报周期都很长,涉及到的具体目标和完成计划需要你自己根据自己的实际情况去落实。长期保持和积累之下,未来才可能感受到变化。

大量阅读

深圳宝安中心区图书馆一角的墙上,有这么一段话。

世界有多复杂,书就有多复杂;人有多少种,书就有多少种 不要害怕深度阅读的苦,那是你去看世界的路

书是人类进步的阶梯。我们不可能靠着自己就能完全把握这个世界,通过读书的方式,汲取前人的经验与想法,在心灵中经历一些现实生活没有条件去经历的事,是现代社会的人们的必经之路。

胡适有一句话:为学当如金字塔,要能广大要能高。我们每一个人也像是一个金字塔一般,有对世界的大体把握,也有塔尖的那一个独特部分。要把握灵魂的金字塔底部的对世界的基本的认识、寻找属于自己的塔尖部分,是离不开阅读的。

读什么

阅读无处不在,学校的图书馆有着大量的书籍资源,和舒适的阅读环境。除此以外,如今的电子阅读也非常发达,通过 Kindle、微信读书等 APP 同样可以实现。

阅读也不局限于书本,还可以是比较好的博客文章,微信公众号推文,互联网上各种各样的文档。只要有一个追求真理的内心,慢慢地就能聚集一批适合你的信息源。

值得一提的是,如今移动互联网信息爆炸时代,需要注意碎片阅读与大块时间的平衡,不知不觉你的时间就可能被朋友圈、知乎动态、各种迎合当下情绪的文章、短视频等碎片信息给吞噬。所以你还需要注意尽可能留出大块的专注时间,交给书本为妙。

书本世界多了许多沉淀,但同样也是浩如烟海,一年 365 天时间,能读下的书其实不多,如何选择书籍也是一个问题。专业和课程相关的书籍目的性强,找书不是难事;对于专业之外的“博雅教育”,学校图书馆在行使着倡导大家阅读的职能,在这方面也是有所沉淀的,列举几个不错的书目来源:

- 华师图书馆近几年都在举办“阅读马拉松”等活动,每年会整理一个高质量的书单,定期举办读书会

- 南京大学与超星公司联合推出了一个 “悦读经典计划” 专题网站,精选了许多刷新你的认知的经典作品

- 港中大的图书馆有个 好书角 的专题推介。

- 网上流传的一份「香港中文大学推荐书单」:逸夫书院的分享

氛围比较好的高校,基本上都在图书馆建设方面有所投入,有意识地去挖掘各个大学的图书馆的官网,说不定可以遇到许多让你惊喜的东西,这并没有什么硬性的门槛,也和你高考考多少分一点关系都没有,毕竟,“好的大学,没有围墙”。

怎么读

拿起一本书,如何判断是否值得花时间读、如何掌握各种类型书籍的阅读方法和基本的参考原则等技巧,在《如何阅读一本书》 都已有清晰的阐述,可以说是大学生的必读书目之一。

阅读并不是要把每一本书都奉为圭臬、咬文嚼字,把每一个点都捋得清清楚楚。一书一世界,读一本书也正如经历着一场旅行。刚来到一个陌生之地,我们不可能一开始就能关注起这个地方的一草一木、一砖一瓦的细节,很多时候知道有它的存在就够了。在其中某个角落安顿下来,慢慢地越走越熟悉以后,此时的细节才会慢慢地在你的大脑中反映出来。

领略过书中风景,未来也许在某个契机,你想起了过去看到的某本书也有这样的表述,再回头翻翻,说不定又能产生了新的共鸣,这便是阅读给未来带来的许多不经意的惊喜瞬间。

走在课程前面

相信你对“预习”这两个字并不陌生,在这里,相比于中小学,大学学习对“预习”的要求也更高了一个层次。在过去有老师手把手教,“预习”是一个辅助的角色,到了大学绝对是需要上升到主旋律的地位的,下面我来讨论一下为什么。

首先,目前许多课程与教材本身是存在滞后的情况。在非 top 的大学专业,有很大一部分课程的教学并未跟上时代的潮流,而且在如今缺失的学习氛围、在大部分学生的毕业压力之下、在对绩点等外在指标的刻意追求之下,课程对学生的要求也几乎压缩到了最低的限度。这种情况甚至拖住了课程更新的脚步,拖住了老师的热情与精力,加剧了这种滞后的现状(比如说某些课程的课件甚至停留在了2006年)。于是产生了许多平庸甚至水水的课程,把学习的节奏完全交给它被动地驱动显然是非常不靠谱。

需要强调的是,这里不是一棒子打死学院开设的所有课程,而是需要你自己有一个清晰的判断,对宏观的比例与个例有一个清晰的区分,并非所有课程都那么一无是处。目前的教学也在往翻转课堂的方向改革,老师渐渐转变为教学的组织者角色,安排学生先在课下通过各种材料学习,在约定时间的课上互相交流与碰撞。这与“预习”的要求也是殊途同归的。走在前沿的课程自然也是有价值,但既然是改革,便涉及到众多的调整,并不是一蹴而就就能完全达到。所以,目前来说,即使是在课程往逐步革新的方向发展的背景之下,依然还会有许许多多低效的传统课堂存在。这是一种什么样的低效呢?

人与人交流的通信模型

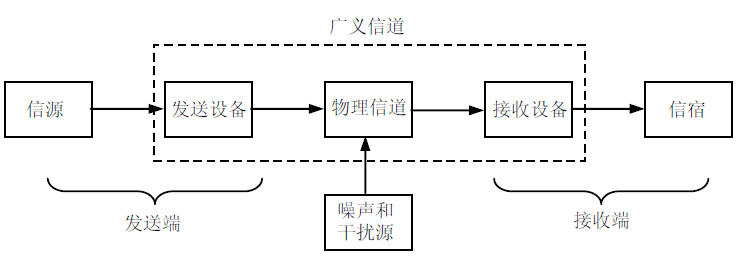

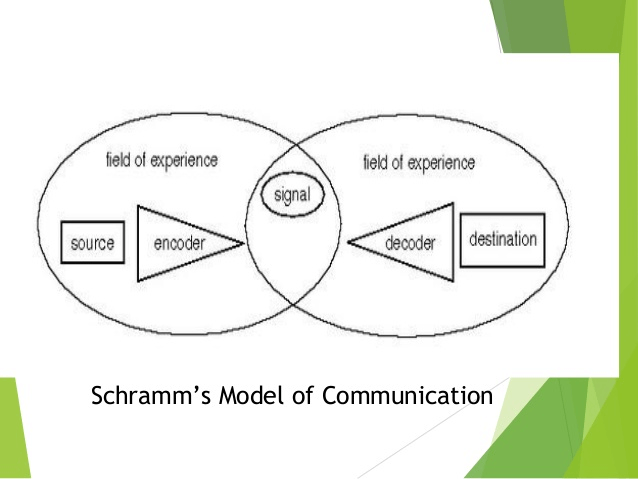

让我们认清传统大学课堂的本质。它大致是一个信息单向传递与传递的信息在学生的脑海中加工的过程。类似于一个通信模型,在《通信原理》课程中可以了解到,这个过程的参与者。包括 信源→发送编码过程→传输介质→接收解码过程→信宿。

人与人之间的交流,抽象下来也是类似这样的一个模型。

加点图片,让它更具体一些:

(图源《跨文化交际》课程的讲稿)

可以看出,人与人之间的交流需要建立在一些过去的一些相似经历的基础上完成的,任何一个环节没有打通,都可能会把整个过程变成“鸡同鸭讲”、“跨服聊天”。

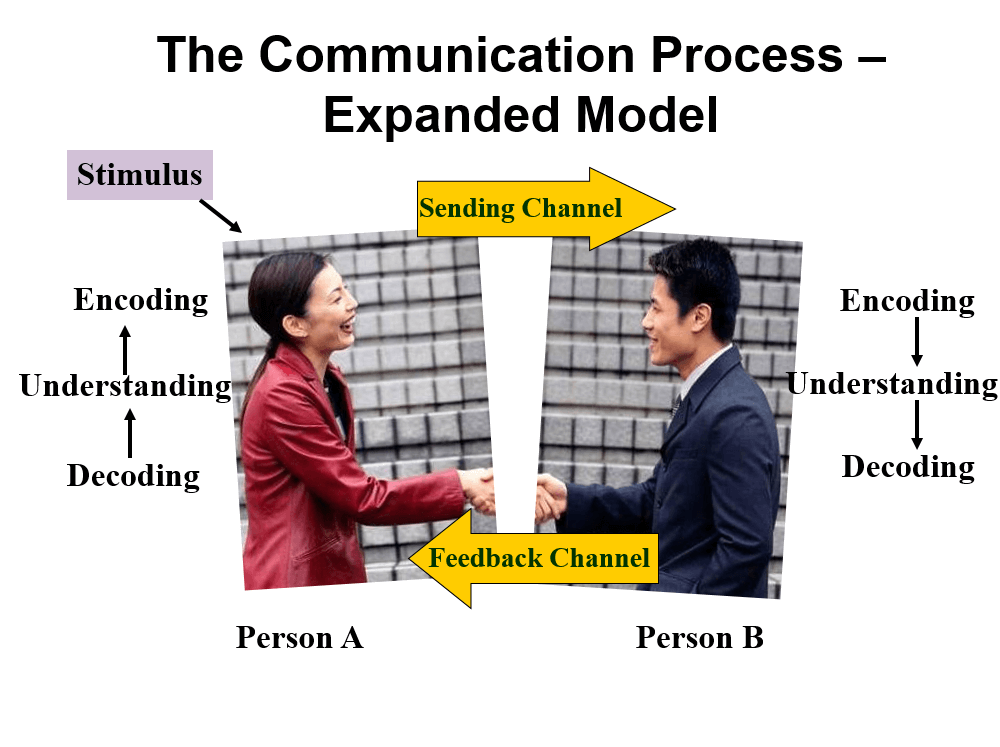

传统大学课堂的弊端所在

大学理工科课程涉及到各种各样的术语,每一个术语都是丰富的内涵的浓缩。人不可能一下接收太大的信息量,一些浓缩得厉害的高阶的概念是需要一些前置的基础来表达。可以这么理解:随着课程的进行,授课老师的 Encoding 与你的 Decoding 的模型也是在不断地高速更新。一旦没跟上这个节奏,就会失去了许多共同的语言,结果导致后期的难以理解,努力变成了无用功。

让我们把目光从一对一的交流之中走出来,在传统的课堂上课,类似于一个一对 n 发散的通信模型。从刚刚的描述中我们知道,一对一的交流都需要满足这么多个环节,也就是说存在许多让交流出现问题的因素。在一对多的情况下中,这样的问题就更严重了,面对人与人之间认知的不同,一门课程只能从参与者的不同认知的交集的角度去设计和限制,总会有一部分人当前的认知的基础是被迫放弃的。

优秀的老师可以把这种一个老师对 n 个学生的树状结构优化到学生与学生之间的互动交流,但这个优化的过程是需要花大量的时间精力根据具体的知识点去设计的。中小学的知识尚不能完全把握,对于大学理工科专业课程的巨大信息量来说挑战更为巨大,加上如今高校老师们主业在于科研,能有动力讲课、并且能把一门课讲得好的老师并不多。

一对n交流低效的这种现象在小学到高中其实一直存在。只是因为升学压力,人们都投入大量人力财力补习的缘故,大部分人是习惯了反反复复地被动去接受某个东西,把这种被动的大量输入也当作了理所当然。如前文所描述的那样,许多人在目标异化以后,眼睛已被成绩和排名的前与后所蒙蔽,而不去思考背后是为什么。

面对成长过程中人们越来越大的认知差异,中小学时期的做法是强调集体主义,统一行动,企图拉平学生的认知差异,极端情况则类似衡水模式的军事化管理(参考这个视频:“复读时去了传说中的衡水中学,看到了很多匪夷所思的事,三观被颠覆了… - bilibili)。从老师的角度来说,学生强行拉平了,好教,但人毕竟还是人,再怎么军事化,都不可能是一模一样的机器。许多人也是在压抑着自我的存在的情况下读书,当考试过去,就什么都忘了。大学作为一个自我探寻的空间,更不可能再做到拉平,强行的集体主义,带来的效果也是昙花一现。况且,如今互联网正高速发展,个人的自我意识也更加强烈,以至于现在大学课堂连浅层的信息传递作用也开始走向崩盘。

说了这么多,这里主要也是聊的是老师与学生传达信息的大致模型与可靠性,显然这里的结果是不尽人意的。要能在传统课堂里有所收获,必须保证自己的 Decoding 过程能与老师的要求接轨,在课上极短时间内就能 get 到老师想表达的东西,提前预习便成为了唯一的一条路。

翻转课堂

当提前预习这条路走到了极致,便出现了“翻转课堂”的形态。在这个模式下,信息传递的过程交给课外,课内则专注于在统一的时间和地点营造更高质量的交流与思考。这个过程学生是完完全全发自内心地去进步,避免了基础不一的差异,也压根不存在需要统一行动抹平个体差异这样的需求了。

“翻转课堂”的模式,在现今信息时代,是非常好做到的。特别是计算机这个如此开放的研究领域。各种书籍、网络文章、视频材料等可以跨越时空的东西,都可以成为你的学习的信息源。(比如说,各大高校的 MOOC 课程、还有 bilibili 上发表或转载的许多的教学视频、文章,更进一步,还有 YouTube 和 WikiPedia )。完全没有老一辈所担忧的缺乏学习材料的问题(当你拥有了这样的意识,相信也不会再依赖谭浩强 C++ 入门书这样的信息匮乏时期的产物)。

在预习中创造回想

讨论了传统课堂的缺点和预习加成下的翻转课堂的形式。现在我把目光转向另一个角度,谈谈预习带来的好处。这里的关键词是两个字:「回想」。

关于回想,我也多次回想起《通信原理》课上老师分享的,乔布斯在斯坦福大学的演讲中的一段话,关于人生的一个个点之间的连接。

“Connect the dots”

乔布斯说:你展望人生的时候,不可能把这些点连起来;只有当你回顾人生的时候,才能发现它们之间的联系。所以你必须有信心,相信这些点总会以某种方式,对你的未来产生影响。

人类就是这样的一个后知后觉的动物,即使我现在写下这么多,许多东西还需要你自己体会,便是如此。

关于回想这个话题,有许多心理学方面的研究成果。人类的记忆可以分为不稳定的工作记忆和持久的长期记忆,以目前的研究结论来看,它们存在一个转换的过程。这个转换的过程,便是,我们平时应该有听说过的,间隔重复理论(也许你可以叫它”人类的本质是复读机理论“)。对于某一个记忆片段反复进行间隔一段时间再次激活的过程,可以逐步将它从工作记忆转移至长期记忆,已存在长期记忆的部分则会不断巩固,抵挡遗忘的进程。(基于这个理论,有一个记忆辅助工具 Anki,推荐一试)

人类作为”碳基生物“,大脑与计算机存在着本质区别。曾经在尼古拉斯·卡尔的《浅薄》看到过一段十分精确的表述,可以说与间隔重复是互相呼应的。

回想在生物学层面的作用

如书中所说,生物记忆一直处于不断更新的状态,对记忆内容的每次回忆都会重新启动巩固记忆。突触与突触间的联系,也正像是这一个个点之间的联系。通过不断地调动,实现建立、完善。由此可见,更好地学习,需要我们尽早对于要学习的知识在脑海里建立印象,建立了印象,以后的学习都是一个基于长期记忆的回忆过程,巩固效果也会更加理想。

强势地预习,走在课程前面,乃摆脱泥淖的一个非常好的做法。

经过刚才的讨论,可以总结出未来学习该有的状态:让课程成为你的其中一个信息源和激发你的回忆、思考、交流的平台。既然是一个平台,自然有它的客观条件的限制。而对于对你自身的助力的角度而言,平台的大小并不会阻碍你的探索之路。正如之前@wzpan 师兄分享的 Derek Sivers 的一句话:Do not accept their speed limit.

如何做到预习

强调了预习的重要性,你可能会意识到,预习不仅仅是课前花几分钟看看课本那么轻松。没错,这里的预习,至少需要做到两个目标:

- 把握这一次课程所涉及到的知识点脉络,在脑海里能建立基本的 Overview

- 搜集与课程内容相关的话题信息,尽可能弄懂这个知识点,记录其中疑问和想法。

做到这两点以后,到了课程约定的时间,与老师和同学的互相交流碰撞,听老师表达观点、阐述你的想法、提出你的疑问,与其他人的认识一起,迸发出更加深入或有趣的想法和联系。课程就不会再是单调的一个老师 -> n个学生的低速率高丢包的通信过程。

实现这两点目标,主要障碍在于学习材料的获取和筛选。对于计算机的同学来说,资源的获取是非常容易的。若对与自己的操作还是迷茫,求助老师和身边的前辈会是一个不错的选择。

训练信息素养

资源获取容易,但如何利用好它们,如何在时间有限的情况下,从节奏越来越快的社会中信息爆炸的荆棘中劈出一条路来,也不是一件容易的事情。这时候将涉及到现代社会大众的基本能力——信息素养。前文聊了很多信息爆炸的应对思想,信息素养强调的则是如何驾驭信息。

图书馆作为负责理性知识归档、梳理的后备角色,对此也是有很深入的研究,也有设计相关的系统的课程。关键字是:「信息检索」

其中最有名的莫过于武汉大学黄如花老师的《信息检索》课程,每个学期都会开课,值得一报。

站长所在的华南师范大学,也有一门这样的课,名为《信息检索与利用》,亲测收获巨大。

另外推荐清华图书馆员常薇老师开的微信公众号【我查查看】和知乎专栏,其中有整理许多相关的文章。

搜索引擎的选取,日常网络资源挖掘等领域,有一个值得推荐的网站,上面聚合了不少不错的搜索引擎:虫部落快搜

重视英语环境的适应

英语在计算机中具有重要的地位,计算机发源于美国,语言源自于英文,最基础的语言和字符也在 ASCII 码表之中定义。那些在计算机领域有所沉淀的东西,某些领域更好的教材,课程,技术大会演讲,某些领域的开山鼻祖前辈的个人网站等,基本都是以英文的形式存在。不得不承认的是,国内的计算机水平是落后国外较多的,许多较好的资料只提供了英文版。克服了英语这一关,你才能接触到这个世界上最好的资料,才能更好地看英语教材,听英语专业课,以及进行国际交流。

鉴于大家过去的高强度英语”学习“留下的阴影,推荐贺老师这篇的这篇文章。

回到大学生英语学习的话题上。说学英语没有用的人,我不想再浪费热情写些什么了。身处在这个发展最为迅速、交流最为广泛、国际化最为迫切的重要学科与行业,如果还在这么认为,也算是“无畏”的勇士了。在编程中声称看不懂英文错误提示的同学,我和他一起看时,很多人惊奇地发现,原来耐住性子是可以看懂的。遇到不认识的词,蒙一蒙,基本靠谱;有些词,用在线词典查一下,意思很明确;省事的办法,直接用搜索引擎搜,错误的解释是能对应上的。原来看不懂的原因非常简单,是没有看!没有看的原因不是看不懂,而只是觉得看不懂!潜意识中有个名叫“看不懂”的小人,就这样吓唬住了十八、九的大姑娘、小伙子!

英语并不是什么非常恐怖的东西,作为交流的工具,最最重要的目的是尽快发挥其交流的作用,而不是去研究茴香豆的n种写法,那种难也正是因为关注点偏离了语言的本来作用。在初高中词汇基础的浸泡之下,借助于翻译工具,如 @LittleboyHarry 所说:你已经没有任何理由再去畏惧阅读英语了。

英语学习其实很容易开始,有意识地看英文书(各种英文教材、小说等),各种语言和框架的英文官方文档,提炼英文关键字在 Google 搜索技术问题,用起 StackOverflow 和 Github, Linux 命令行, BBC 6 minutes English, medium, Quora, 还有各种英语练习的 APP 等等都是不错的环境。

习惯折腾

折腾是什么?简单地说,是一个在不熟悉的领域之中干某些事情的过程。这样的事情常带有探索与钻研的性质,需要消耗一定的时间和精力,带来的往往也是不确定的结果。

抽象的概括背后往往掩盖了不少具体的事情,若没有这样的背景,可能难以体会这背后代表的活动。所以我这里也随意列举一些我想到的自己折腾的例子:尝试在虚拟机里安装 Windows,搞 Adobe 全家桶,捣鼓 Excel,装 Linux,在 Linux 中安装主题、浏览器、用 wine 运行 QQ,在服务器中部署网站,科学用网,捣鼓自己的博客和编程环境,还有本站前段时间在尝试的从本地搭建的 lnmp 迁移到 Traefik 反向代理,后端用 Docker 容器部署,尝试加入HTTP/2,CDN 去优化通信效率,配置中文搜索等等等等……

折腾的结果不确定,可能达不到你的预期目标,看似一件费力不讨好的事情。但实际上它给你的回报存在于方方面面,你的人生的与众不同之处,也正是这样的不确定性所决定的。事实也是,未来有很多事情不一定会按照你想象中那样进行,折腾便是一个不断检验自己和完善自我对世界认知的过程。前面很大的篇幅其实都讲到了自我驱动的学习的重要性。相比于在已知的体系下按部就班的学习,折腾往往会给你带来许多和平时完全不一样的视角。乃至于发现已知体系的滞后之处,不被它的一些东西所局限,实现真正的”站在巨人的肩膀上“。

更多关于折腾的重要性,推荐阅读此文:

聊过折腾的重要性的问题,接下来也聊聊怎么做。折腾,并不是为了折腾本身而折腾,而是一种刻在脑海里的意识,不针对具体的事物。折腾精神要求人们保持住自己对未知的好奇心,面对一个问题的时候,不轻易放弃、或不屈服于现有的解决方案,找到更优解。

比如说,你手上收集了一系列的数据,需要排序,直观地说,你可以把这些数据放在 Excel,用它的排序功能。若你有大批量的数据,或是你对 Python 感兴趣,你也许会想”我可以用 Python 实现这个需求吗?“,”还有没有其它的方式实现呢?“等想法。即便你对 Python 不了解,在好奇心的驱动下,你去搜索文档,然后逐步了解 Python 的输入输出,list 数据结构,和它提供的 sort() 方法。然后解决这个问题的同时,又学到了不少的东西。

这是比较顺利的情况,对于一些少有人触碰的问题,常遇到绞尽脑汁到最后还走不通的情况,在尝试的过程中,你可能接触了许多此前完全没有接触过的工具、文档,这样内心驱动下获得的知识,是只属于你的宝贵财富。

探索未知,也就意味着弯路的存在,一个人的折腾是辛苦的,需要付出大量的时间和精力。如今大学可支配的时间是比不上中小学生的。若能聚集一群相同爱好的人,日常互相交流在各自领域的折腾,可以少走许多弯路的情况下收获得更多。这便是最为朴素的开源社区的存在。

如今开源的理念也已深入至商业,如今大厂的商业模式已从卖软件转向了卖服务,技术从各自封闭走向开源协同,与竞争对手的壁垒也从注重处处保密的信息封闭走向了争夺更深一层次突破的赛道上。在带来更大财富的同时,对于技术领域的探索也有着巨大的贡献。

技术领域的探索之路,从折腾开始,一开始可以折腾什么呢?

首先值得我们关注的,当然还是 Linux 操作系统和它涉及到的体系。到目前为止,Linux 几乎统治了云计算的领域,以 Kubernetes + Docker 代表的容器技术遍地开花,各种后台应用也基本上在 Linux 之下运行。Microsoft 也注意到了拉拢 Linux 开发者带来的商业价值,甚至把 .NET Core,MSSQL Server 产品也移植到了 Linux 之下,搞出了在 Windows 之下支持 Linux 系统调用的 WSL 乃至于直接运行 Linux 内核的 WSL 2。

Linux 以 Unix 操作系统为原型而创造。尤其需要注意的是, Linux 只是一个操作系统的内核,在目前 Linux 内核驱动之下的许多体系里,有许多用于 Unix 的必要的自由软件工具是由 GNU 工程创造的,它承载着许多 GNU 的自由软件理想。只是,这个世界并不那么纯粹,不是所有的软件都能达到 GNU 工程之中的人们所想象的那种自由,具体可以关注这些链接,了解GNU在其中的贡献。

我们仰望星空,但也要脚踏实地。在掺杂着利益的世界中爬行的同时,试着创造更多高质量的自由软件,向这样的自由靠拢,可以说是一件十分美好的事情。

在 Linux 内核之下,配合众多的软件,形成了一个真正可以投入使用的操作系统。这样的一个集合又叫 Linux 发行版。对于入门的新手来说,第一要务不是折腾各种具体的细节,而是通过对 Linux 的使用,对 Linux,GNU 工程的软件、X Window 等体系有一个大体认识。鉴于此,Ubuntu 是非常值得推荐的,它解决了许多让人痛苦的问题,也适合作为通用的日常编程开发的环境。关于 Ubuntu 的安装过程,这里我在 Step 2 具体介绍。

Linux 为代表的体系下,绝大多数的程序都是开源的,有兴趣的话你可以直接研究其内部的工作原理,乃至于开发自己想要的功能,把你的修改分享给别人。花了很大篇幅介绍,也是因为它就是这样的因折腾而起的世界,是你在计算机领域折腾的可靠基础,在这其上,你可以安心去折腾你喜欢的编程语言,工具等等。这对于了解计算机的方方面面有着非常巨大的好处。

作为站长,我平时折腾的最多的,最为熟悉的领域也是 Web 了,这同样也是一件很有意思的事情,在这个过程中你可以接触到一个 Web 系统的方方面面,不限于 Web 前端,网络协议,后台 Web 服务器、数据库,Linux 运维以及各种云计算相关的技术,其中当然也涉及到各种编程语言,是一个完整成熟的体系,在这个过程中,甚至你还可以认识到许多天南地北的网友,接触到更多技术领域有所追求的黑客们。若你对网站折腾感兴趣,一开始可以考虑 Hexo, WordPress, Typecho 等工具,Step 5 会介绍博客的搭建。

一些在某些领域形成垄断存在的闭源软件,也存在着很多折腾的价值,重点不仅仅在会用它们,在于它所代表的工作模式。比如说 MS Office 的 Word, Excel, PowerPoint, Outlook 等套件,Adobe 系列的各种软件,AutoDesk 系列等等,比如说了解各种 Excel 函数,写 VBA 实现文档处理自动化,P图,做动画,软件原型设计等等,这里就不详细介绍了。

能折腾的东西很多很多,只要保持住那一颗好奇与探索之心,行动起来,无论在哪儿折腾,世界都会是开阔的。

学会在计算机角度的提问

在计算机世界的折腾之中,我们常常会遇到很多问题和障碍阻碍着我们。遇到问题,自然是需要向外界求助寻求更多有用的信息辅助问题的解决。好奇心是人的本能,问问题也是与生俱来的能力,但问出一个大家乐意帮助的问题,还是需要有一些技巧的。

这里所关注的提问属于一种知识的碰撞,面对同样的话题,不同的人有不同的认识,你是一个独特的视角的存在。作为回答者,更关注的是针对这个问题的视角给ta带来的认知的进一步发展,发现一些以前未曾注意过的角度。

由此,从知识的碰撞的角度出发,提问前应尝试尽你的力量去从你的角度查找相关的资料,尝试自己解决。在提问中,尽可能地描述出问题的同时,也应当表现出你的信心和思考,还有你为此做过的努力,这样其他人才可以帮助你理清思路。只在问题之中强调自己”啥也不懂的小白“会让人失去回答你的兴趣。

需要再次强调的是,没有人有义务为你理解负责,大学已不再是小学到高中的家庭单位的竞争之下的被动学习。”这道题我看不懂啊“之类的抱怨并不会对解决你的疑问产生任何作用。

关于这方面的话题,已经有人总结得很完善,这里只作蜻蜓点水,具体的操作指南,可以参考以下帖子:

其中,《提问的智慧》这篇指南对于如何提出一个让人愿意回答的问题,已有了非常完善的总结与建议,提问前最好尽可能从其中提到的角度去优化。

培养表达能力

接受和理解一个东西,到能表达一个东西,是存在着一定的距离的。尝试表达出来的过程,也是一个要求自己更充分地理解一个事物的过程。就像是无形中费曼技巧的应用。

在表达的载体上,虽然说如今视频十分发达。但阅读效率高,能长时间沉淀和快速搜索的载体,目前还只有文字与图片的形式,为了思想的沉淀和高效回顾,练习写作也是一件有必要的事情。写作,并不要求说像过去学语文那样的做作地表达,大多数时候只需要简单地针对某些知识或踩坑的经历的总结即可,偶尔灵感来了可以用上一些简单的文学的方法作为修饰。这种写作一般称为”古典风格“。

关于古典风格的写作,著名认知心理学家、语言学家、科普作家史蒂夫·平克写过一本写作指导书,名为《风格感觉》,这本书里对这种风格有一个极其精准的论断:

写作之难,在于把网状的思考,用树状的结构,体现在线性展开的语句中。

这个过程,也正是花时间把思维网完善,抓住某个主题形成句法树,然后表达成词语串的过程。往这个方向去努力,慢慢地你对于某个事物的认知会更加完善,给你带来更多的力量。

当然,这里的表达不仅仅是写作,某个主题的分享,演讲等等,其中的思路也是类似的。我们可以试着总结一些主题,从小组内的分享开始,锻练这方面的表达能力。

辅助表达的工具有很多,例如以 Xmind 为代表的脑图工具,演讲与分享最常用的 PowerPoint 为代表的幻灯片工具,辅助组织文字的 Markdown 语法,更强大的 LaTeX,MS Word 等等,若你仔细研究其中的设计细节,你可能会发现,它们无不体现出这种表达过程中所涉及到的树状结构。某种意义上,可能和我们的大脑的神经元和突触的模型相似有关系。