人月聊IT

何明璐,分享云原生,企业数字化转型,思维类文章

今天我准备用一些简单构图再来说明下思维各要素之间的内在逻辑。理清的思维核心要素,核心要素之间的关系是架构完成思维框架的基础。

思维的定义

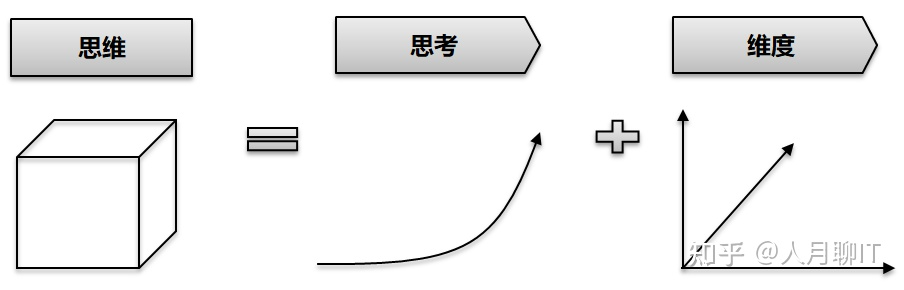

思维=思考+维度

个人给思维一个简单的定义即:

思维是人类自我独立意识驱动下的思考过程。思维是人类大脑反映客观现实的过程,是人类在开动脑筋认识世界的过程中进行比较、分析、综合的能力,是人类大脑的一种机能。

可以将思维拆分为思考+维度两个方面的内容。

思考强调了思维是一个从接收外在输入,到加工处理形成输出的动态思索过程。而维度则强调了对于事物认识和分析的静态结构。

静态的结构逻辑+动态的分析思考才形成了完整的思维内容。

思维实际和每个人息息相关,大到一个产品研发,项目建设和实施,小到日常生活中的生活用品购买,旅游出行方案都涉及到这种有意识的思维活动。要提升思维能力就需要对整个思维的知识体系和思维框架逻辑有完整的认识。并基于构建的思维能力框架进行大量的学习实践,逐步形成适合自己的方法论和模式。

思维静态结构逻辑

对事物的观察包括了静态结构+动态生命周期+环境场景三个方面的内容。

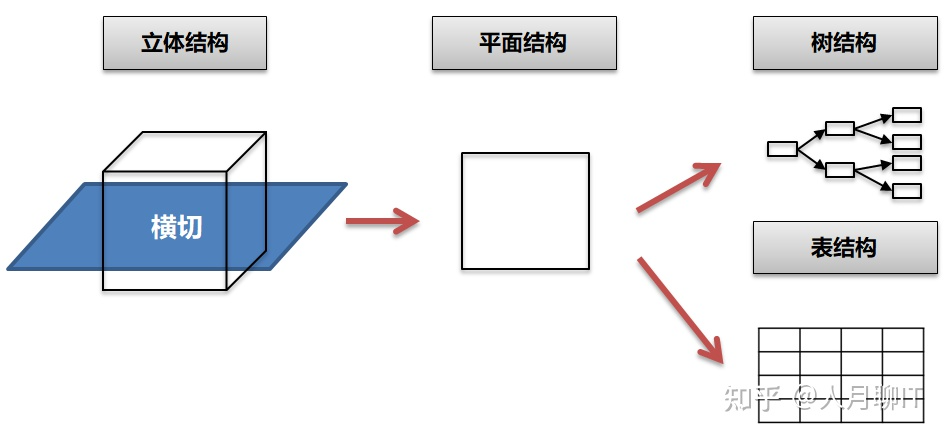

思维静态结构逻辑首先是一个立体三维结构。

同时三维结构通过横切或纵切后将转化为二维平面结构视角,而对于二维结构我们是最容易进行观察和分析的,也是容易理解的一个结构。

对于二维平面结构分解只有两种,一种是树状结构,一种是表格结构。类似思维导图,金字塔结构等全部都是树状结构;而对于表格,矩阵等则是表格结构。

对单个事物,单个问题的观察和分析,重点就是分解,而分解本身就是一种树状结构,需要符合基本的MECE法则。对事务群的观察,重点是研究多个事物的共性特征,常用的则是表格结构,将共性特征抽象为具体的维度。

思维动态结构逻辑

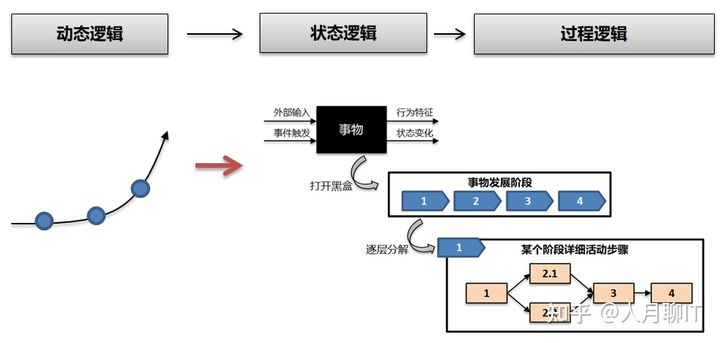

对思维的动态分析不只是研究事物的动态生命周期发展过程。

事物动态分析逻辑首先是一个长时间周期的发展变化研究,其次是将长时间周期分解为多个时间片段,观察单个时间片段下事物的状态变化或过程变化。

动态分析本身也是一个从粗到细,从上向下,从整体到局部逐步求精的过程。动态分析应该包括了动态行为状态分析和动态过程流程分析两个部分。

动态行为分析即研究事物受到外界输入或事件刺激后所展现出来的一种行为特征或状态,行为分析不关注事物内部组件间的运作机制,而是将事物作为一个整体黑盒。即先理解清楚事物和外在交互存在的行为特征,再来分析产生行为特征的内部运作机理。

流程分析是事物动态分析中的核心分析方法。在行为分析中重点是观察和分析外部输入和事物行为表象之间的关系;而对于流程分析重点则是进一步研究事物内部各个组件如何协同和运作来产生了外在行为特征。

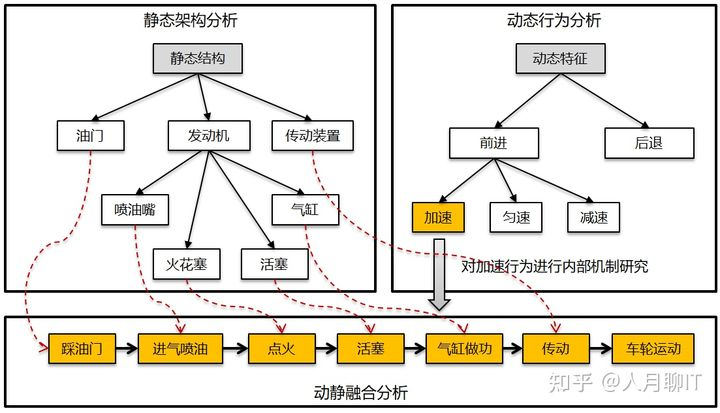

动静结合的分析逻辑

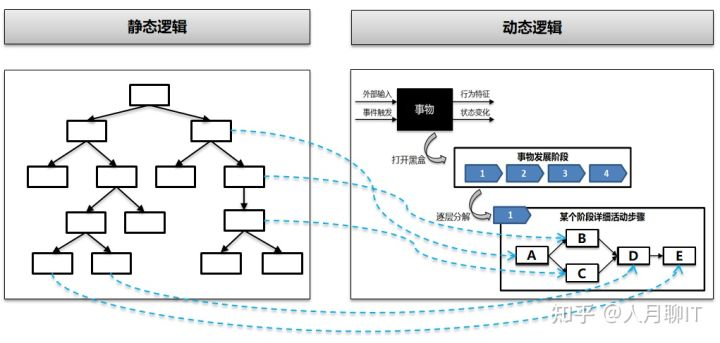

注:静态分析有组成部件,而动态分析有操作步骤,将组成部件和操作步骤建立映射,即动态分析和静态分析融合,是构建完整内在逻辑的关键。

对于浪漫派来讲,已经对事物完成了外部静态形态,外部动态行为的观察,并且将静态和动态融合在一个整体。但是这种顶层的分析你无法真正来回答事物所表现出来的外在行为特征和状态,究竟是内部组件如何协同和相互作用才完成的。

深入研究事物一定需要的是打开黑盒,去研究事物内部组成和运作机理。

因此一个完整的动静分析框架不应该停留在事物表面,而是应该从顶向下逐层分析,并在分解后的细粒度组件之间建立勾稽和映射关系。

即当对一个事物进行完整分析时,一方面是对事物进行静态分解,去研究事物的内在组成架构和相互关系;另一方面是研究事物行为特征或运作流程,通过动态分解得到具体的活动和步骤;最后是回答底层的各个业务组件如何匹配到具体的活动上,并通过业务组件间的交互和协同最终完成一个外在行为状态。

在这里还是以对汽车的行为观察进行说明。

当你观察一辆汽车的时候,浪漫派的观察更多的是汽车外观,颜色,内饰等外在表象。对于动态观察也停留在行为分析,即只需要知道在汽车发动后,踩油门车就走,踩刹车就减速或停车即可。这种观察并不需要深入到车辆内部构造和相互作用。

而对于古典派来讲,则更关心为何踩油门汽车就会前进或加速?

要解答这个问题实际需要对汽车进行静态结构分解,了解清楚汽车的内部组成部件,如底盘,发动机,变速箱,油门,传动系统等;同时对于汽车动态行为分析也需要进行分解,比如加速,减速,后退等。

但是这个时候静态分解和动态分解并没有建立关联,也就是静态分解后的结构如何相互作用导致了动态行为。因此在静态和动态都完成分解后,还需要进行关键的一个步骤,即搞清楚一个动态行为究竟是内部组件如何协同运作完成的。

比如一个汽车的加速行为,你还需要打开黑盒,将踩油门作为关键输入并深入到内部组件去研究,搞清楚通过踩油门后会触发喷油,点火,气体燃烧,推动活塞做功,推动传动装置等一系列动作。在这个分析完成后,即完成了动态分析和静态分析的深度融合,也真正洞悉到事物内在本质特征。

思维整体能力框架体系

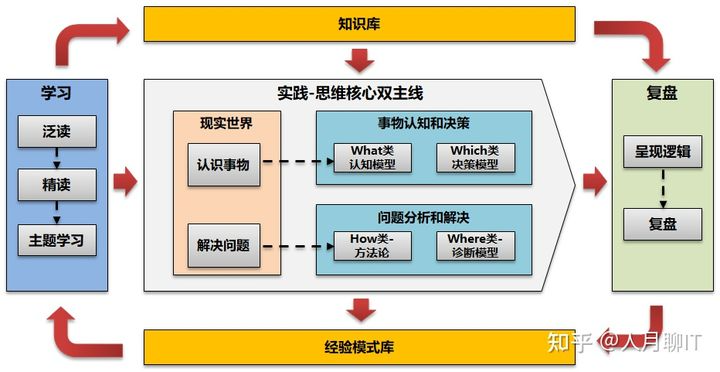

对于思维研究,我将其分为两个层面,一个是广义的思维能力知识体系,一个是狭义的思维框架逻辑。即形成两层分层结构。

- 广义:包括了学习实践,知识库和复盘

- 狭义:只包括了思维框架里面的事物认知和问题解决

可以看到在形成这个思维能力框架体系的时候,完成了一个完整的闭环逻辑。即通过学习形成知识库,通过应用知识库去进行思维实践,包括了事物认知和问题解决,最终实践后通过复盘形成经验模式库。形成PDCA持续迭代和改进过程。

首先还是对上面这个构图做下说明。

即事物认知和问题解决作为思维核心双主线,是人类认识自然和改造自然,不断推动社会科学进步的关键力量。但是思维本身不是凭空的异想天开,而是需要和实践结合,形成学习-》实践-》复盘持续改进的闭环体系。

学习是思维核心过程的一个重要输入,学习完成的成果会进入到个人知识库,在进行思维实践的时候就可以随时选择应用;而思维实践过程完成后,最终需要进行总结和复盘,通过复盘后将理论知识转化为自我经验模式。

对于思维实践中的事物认知和问题解决两部分核心内容,事物认知的本质仍然是问题分析和解决。因此对于What是什么,Which选择等问题,更多是偏事物认知分析思维,而对于Where和How类的问题则偏真正的问题类解决。

在思维双主线架构中,不仅仅需要梳理事物认知和问题解决的方法和过程,更加重要的是需要从外而内的去研究两大思维主线的内在逻辑,比如归纳演绎逻辑,模式匹配逻辑等。这个将在本书思维框架逻辑章节做详细阐述。

思维实践不仅仅是思考,更加重要的是行动,因此上述能力知识体系里面谈到的思维实践包括了基于思维和假设内容,采用具体行动,具体落地实践,思维和行动本身应该是融合的,思维目的是指导实践。一个人真正的自我能力提升一定体现在现实世界真正的实践上,而不是理论堆砌或POC验证

实践很重要,实践是你形成复盘总结的关键输入的基础,否则你拿什么复盘。理论指导实践,但是更加重要的是实践反刍理论。当然实践后的复盘也很重要,复盘是形成和提升模式匹配能力的基础,复盘的深浅将直接决定了你跨领域的问题分析解决能力。

拿小学奥数来举一个简单的例子,有两个小孩奥数都很厉害,但是存在两种可能。其一是小孩甲做了大量的实践和模拟题练习,考试的题基本都是同类题型;而小孩乙可能做的练习并不算太多,但是自己总结和复盘能力强,在现场能够根据已有知识快速地进行分析和模式匹配,也就是我们说的没见过的题在现场也能够临场发挥解决掉。

一个人真正的核心能力即这种快速能够进入新领域,能够独立分析和解决问题的能力。这也是对思维框架和逻辑进行研究,希望找寻一种科学思维方法论的初衷。

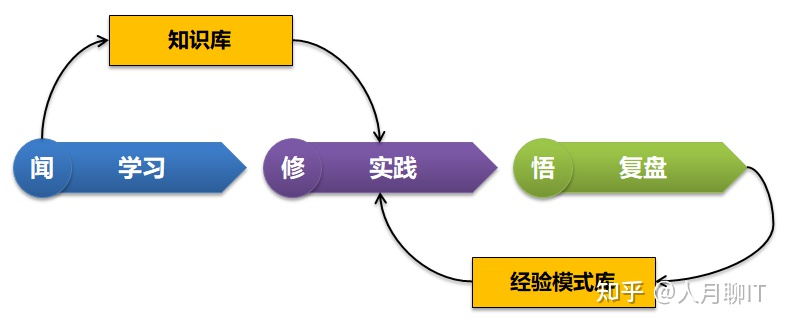

学习-实践-复盘闭环逻辑

学习本身就是一种思维活动,通过学习来掌握基础的理论和概念,同时又通过学习中的实践行动来实现理论知识的内化吸收,形成自己的技能和经验,最终再形成做事情的方法论和模式。

对于思维双核心主线中的事物认知,问题分析和解决过程,本身就是一个学习+实践的过程,每个人都不要怕面对问题,有了新问题产生并去解决本身就是一种自我学习锻炼和思维能力提升的机会。很多问题的解决只靠已有的知识经验积累是不够的,所以你会发现在解决复杂问题的过程中我们还需要搜集更多的资料,学习更多的知识,然后再和我们已有的知识经验融合,最终去解决问题。

一个人从学校走出来到了工作岗位后,最重要的能力就是独立分析和解决问题能力,你能够解决的问题越复杂,越难,别人越解决不了,那么你的核心价值和不可替代性就越高。一个问题大家都会解决,一个工作大家都只是如何去机械性地重复,那么这些事务最终都将被机器取代。

而分析和解决问题有两个核心重点,其一就是学习新知识的能力,通过学习新知识,新技能来扩展自己的自我知识库积累;其二是问题分析和模式匹配能力,找到关键影响因素并展开行动。因此如果没有很好的学习能力,那么你就只有解决老问题和已知问题,而没有办法去解决新问题和探索未知领域问题。也就是说你只有重复能力,而没有真正的创新和变革能力。

学习本身是一个伴随个人一生的过程,从我们出生那一天开始就开始了漫长的学习。从咿呀学语到学爬到走,从简单的模仿开始创新,从学校的学习到工作后的学习,持续学习的态度才能够让我们不断成长。学以致用,学习的目的是为了更好地指导实践,从认识自然到改造自然,从发现问题到能够解决问题,实践才真正让学习产生了价值和意义。

因此学习的过程本身就是一个持续不断的迭代过程,学习过程本身又是一个持续实践的过程。通过实践加深了对学习到的理论知识的理解,而真正能够让你持续改进,螺旋式上升的则是自我复盘。学习-》实践-》复盘真正形成了一个完整的闻思修的闭环逻辑,这个闭环逻辑真正将学习实践和思维活动形成一个完整的整体。

思维双主线-事物认知和问题解决

对于思维双主线,我在思维框架和逻辑一文中有详细的说明。即将思维核心要素分为事物认知和问题解决两个方面的内容。事物认知更多的是理解世界的过程,而问题解决则是改造世界。在对思维双要素的思考中,进一步考虑两者之间的闭环逻辑,并将知识经验库和思维逻辑进行融合,如上面构图。

即事物认知后外部的理论知识进入到你的知识库,在进行问题分析和解决的时候,你应用知识库中知识进行问题解决,问题解决后通过复盘将知识库转化和提升为你的经验模式库。同时经验库又应用到你下次的事物认知中,提升自我认知能力。

在整个闭环中涉及到四种闭环逻辑进行拆分,即:

- 事物认知的重点是归纳逻辑,形成知识库

- 问题解决是演绎逻辑,将理论用于实践

- 解决后复盘是分解,形成可复用的经验模式

- 后续的事物认知则是匹配,将知识经验匹配到新领域

当然在问题解决中,除了演绎外,一个重点就是模式匹配能力。问题解决过程往往就是问题域和你已有的知识经验库的细粒度匹配过程。

解决问题的能力差异不在于你拥有的知识有多少,而在于你模式匹配能力比他人强多少。同样对于事物认知差异不在于你的学习记忆能力,而在于你的抽象归纳和演绎能力。

学习实践和思维框架融合

将学习实践复盘的闭环逻辑和思维框架的闭环逻辑进行融合,形成上图。

也就是在将思维框架的时候主要讲两个方面的内容,一个是学习实践复盘,一个是事物认知和问题解决的双主线。在这两个内容中知识经验库是重要的支撑库和资产库,而归纳演绎和模式匹配是重要的思考逻辑。

通过上面的构图,真正将两者融合为一个完整的整体。

同时我将事物认知和问题解决作为思维实践活动的关键内容。实践本身不是目的,实践的目的是为了解决问题,但是问题解决也不是最终目的,问题解决更加重要的是进行复盘提升你自我经验库,用于下次迭代。

在上面的构图中可以看到一个内循环+外循环的双循环结构。基于事物认知和问题解决的实践构成了关键的内循环,而学习+复盘的生命周期也可以构成单独的外循环。

理论不能转理论,自我证悟最重要

从上面双循环架构可以看到,学习完成的东西进入到你自己的知识库,那么你也可以不通过自我实践进行复盘和知识加工,转化成自己的经验模式。但是这个经验是你自己都没有实践验证过的经验。类似现在经常说的很多软文或洗稿。

再次说明理论无法转理论,东拼西凑搞出来的没有经过自我证悟的理论如同纸上谈兵,本身没有任何价值。

但是这类软文为何又经常出现为爆款文章?

再从思维和事物认知来讲,人一般分为两种,一种是浪漫派,一种是古典派。对于浪漫派更多的是从外在表象,行为表现去看待事物,他们并不需要任何事物都去洞悉事物内在机制。而对于古典派则凡事都在思考问题的本质和问题背后的问题。而对于大部分人来说往往都属于浪漫派而非古典。

拿汽车如何会动来说,大部分往往希望知道的就是踩油门汽车就能加速前进即可,而并不想听你去解释内在的运作机制和原理。

任何去洞悉事物内在原理的过程一定是一个费脑的过程,是一个克服熵增定律并脱离舒适区的过程,那么自然这并不是大部分人能够去做到的。

当我想到这的时候,也再次坚定了个人写作的一些信心,即写作的一些内容你不要去迎合他人,不要去希望所有人都都能够看懂。特别是思维类的文章,这些文章更多的是锻炼的底层软技能,是需要长期的实践往往才能够创造价值。所以并不是文章看的人不多就没有意义,坚持为少数人而写往往才是写作应该有的独立思考价值。

注:当前知乎专栏仅更新少量文章,更多文章和最新文章请关注 人月聊IT 微信公众号。

发布于 07-13