序

日语是东亚邻国日本的语言,也是我国高等教育入学考试、研究生入学考试等的可选语种,日语的使用人口为1亿2800万人左右(2013),主要分布在日本境内及主要日裔移民地区(夏威夷、巴西、秘鲁),以母语者人数计算,日语为世界第九大语言。中日两国历史交流渊源悠长,两国语言也有频繁、深刻的相互交流与影响。学习日语在我国有较长的历史,学习主体与学习目的的多样化是当前中国学生学习日语的特征。不论是以中日交流为最终目的,还是作为应试的手段,在学习日语之初都须遵循日语学习的规律和一定的范式打下日语语言基础,本篇即从日语学习的角度来简要描述日语作为一门语言的特点,针对中国学生学习日语的优势与劣势展开初步分析与预测。本文从语音、词汇、句法和语用等方面尝试展开分析。

1、语音

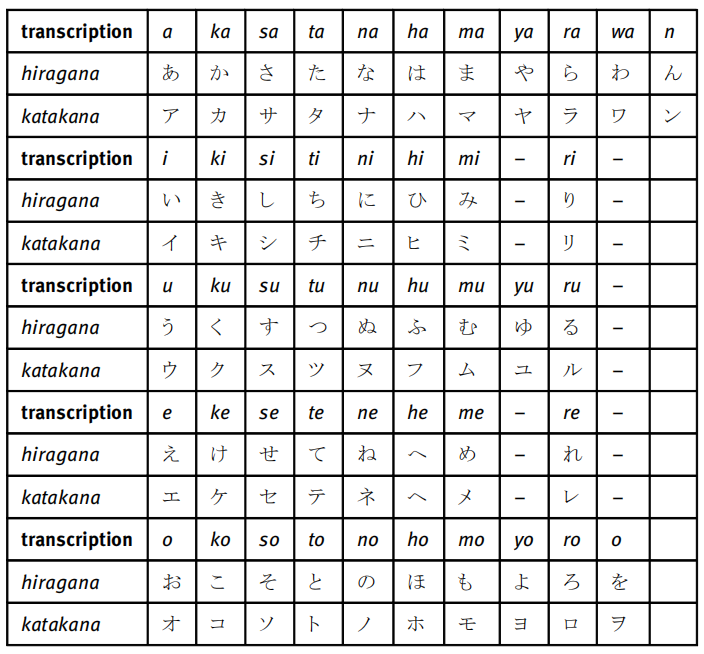

任何语言的语音都由一系列基本发音及其各种排列组合构成,日语的语音特点首先是具有比较严格的“辅音+元音”结构。所谓元音,是指由声带振动结合口形变化即可发音的语音,口腔气流不受阻碍,而辅音则是利用嘴唇、舌头等器官对口腔中气流进行控制发出的语音。从五十音图中可以看出,日语的元音有a,i,u,e,o五个,辅音则有k,s,t,n,h,m,y,r,w,加上浊音半浊音g,z,d,b,p,全部具有“辅音+元音”的结构。在发音法方面,长音是对元音的拖长、拗音和促音是辅音的重复(构成一个整体音节),偶尔会在元音后加上拨音“n”。**大部分发音都以元音结尾的特点,使得日语语音整体比较规则、容易,方便学习,而且从语言的悦耳程度上来说也算得上是比较好听的语言,欧洲语言中的意大利语就有同日语类似的结构。**

表1 五十音图

表2 浊音半浊音

为什么什么说日语是比较严格的“辅音+元音”结构,从日语音译英文即可比较明显发现这个特征,比如“Christmas”圣诞节这个词,日语音译过来是“クリスマス(ku ri su ma su)”,“girlfriend”为“ガールフレンド(ga- ru hu ren do)”英语中大量出现的辅音连续(比如chr),到了日语里会被强行在辅音与辅音之间插入元音(母音挿入),这也是为什么日本人很难说好英语的原因之一。

日语语音的第二的特点是音拍数很少,各种发音加在一起不过112个,至多130个,而汉语则在400个以上,英语就更多,据说在8万个以上。拍数少的一大优点就是方便学习,日本的文盲率低据说与此有很大关系,如果不要求使用复杂的汉字,那么儿童很快就能达到会说就能写的水平。**中国学生在学完日语的基础发音后,也可以仅看日语假名而读出字典中的任何一个单词,这是对我们学习者十分有利的条件。**

2、词汇

日语的词汇主要由日本民族固有的“和语词汇”,受汉文化影响而来的“汉语词汇”,受西洋文化影响音译来的“外来语词汇”构成。和语词汇是日本民族将本民族对某种意义的固有发音利用假名和汉字进行表记的词汇,在这种词汇中,汉字有表意的功能,但是汉字发音和词汇本身发音关系不大,我们也把这种词汇里的汉字读法叫做“训读”。比如“会う、合う、遭う”都读作“あう”,意义上均有“遇见”的基本含义,但是在具体的对象或情感色彩的表达上会选用不同的汉字。和语词汇在日语的基本使用中出现频率高,但是由于其发音为日本民族固有的发音,所以在学习过程中需要花较多的功夫来记忆。从应试的角度来说,听力中出现的和语词汇一般辨识度都比较高,听清发音即可确定是哪个单词,阅读中出现的和语词汇一般都带有汉字,即使不知道单词怎么读,单看汉字也能猜出几分含义,这是我们中国学习者常用的学习策略。**汉语词汇是日语受汉语影响而形成的一些用汉字标记,并且发音也借鉴汉字读音的词汇。用汉字表记这一点对于中国学生来说得天独厚,没有学过日语的中国人,只要识字便可大体把握词类词汇的意思。**除了早期由中国传入日本的汉语词汇,日本在向西方学习的过程中又利用汉字翻译了大量的西方语言词汇,叫做“和制汉语”,这些和制汉语又反向输入中国,目前已经在汉语里扎根,我们作为中国人已经完全意识不到这些单词原属于日语。也就是说,这些单词除了发音中日有所不同以外,意义和书写完全不会让我们感到特别陌生,这是我们学习日语的先天优势。

表3 明治时期日译和制汉语词例

| 哲学 | 人格 | 人生観 | 根拠 | 結末 | 結論 | 冒険 | 良識 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 思想 | 主観 | 客観 | 権利 | 主権 | 憲法 | 国際 | 自主 |

| 科学 | 化学 | 物理 | 原子 | 元素 | 酸素 | 水素 | 炭素 |

| 酸化 | 還元 | 分析 | 細胞 | 宇宙 | 熱帯 | 寒帯 | 観察 |

| 解剖 | 盲腸 | 病院 | 伝染病 | ||||

| 幻覚 | 個性 | 錯覚 | 性能 | 理性 | 感性 | 原理 | 境遇 |

| 文化 | 文明 | 民族 | 人民 | 経済 | 資本 | 階級 | 芸術 |

(倉島, 2019:pp.179-180)

刚才说到汉语词汇的发音借鉴了汉字的读音,但这并不意味着我们中国人就可以听懂这些单词。由于传入日本的历史时期及发音来源地的不同,汉字的读音也有区别,这些借鉴汉字发音的读音方法称为“音读”,一般分为汉音、唐音和吴音。吴音传过去的时间最早,是经由朝鲜半岛传入日本的中国南方方言的读音,汉音其次,其基础是长安(今西安)地区的汉语发音,唐音也叫唐宋音,传入的时间最晚。由于语言的历史演变与地域差别,当初传入日本的汉字读音与今天汉语中的汉字发音已经差异颇大,这对我们的学习来说是一个难点,不过学到一定程度以后,对日语汉字的读法我们作为中国人也能大致猜个八九不离十,这种语感亦值得好好利用。

表4 日语音读词例

| 漢音 | 唐音 | 呉音 | |

|---|---|---|---|

| 行 | こうどう(行動) | あんぎゃ(行脚) | ぎょうじ(行事) |

| 明 | めいはく(明白) | みんちょう(明朝) | こうみょう(光明) |

(同上:pp.27-28)

而外来语词汇主要指的是日本向西方学习以后于近现代从西欧语言中引进的直接音译的词汇,这些词的来源比较复杂,主要是英语,也有荷兰语、德语等,其相同点是在表记上均使用片假名,所以一篇文章中哪里是外来语一目了然,发音上也比较接近源语言。**我们中国学生一般都有一定的英文基础,这对学习和掌握日语外来语有很大帮助,有时甚至只要认识片假名,把单词读出来就明白了单词的意思。**比如最近全球爆发的“新冠”疫情,用日语写出来就是“新型コロナウィルス”,“新型”这个我们都能看明白,后面的片假名发音是“ko ro na ui ru su”,这和原本英文coronavirus的发音就极为相似,再如インターネット(in ta- ne tto → Internet),ニュース(nyu- su → news),アイデンティティ(a i den tei tei → identity)等,这样的例子不胜枚举,所以学习日语的过程中,过往学习英语词汇的经验也是有用武之地的。当然,外来语单词并不是日语独有的特点,一门语言通过与其他语言接触往往都会吸收其他语言的单词形成外来语,比如汉语里有“咖啡”、“沙发”、“巧克力”、“坦克”等来自西方语言的外来语,也有“卡哇伊”、“欧巴桑”等直接音译日语的小众词汇,像“寿司”、“写真”、“映画”等大家已经比较熟悉,近来“刺身”、“元气”等也有进入汉语的趋势,所以所谓外来语实际上我们也是一直都有接触和使用的。

3、句法

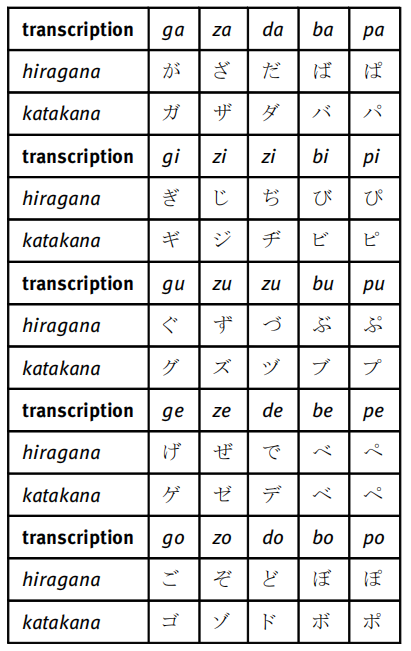

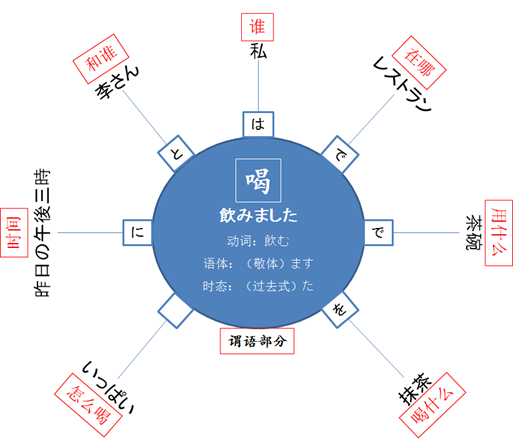

日语句法的最大特点就是它是一种谓语后置型语言,即和我们过往常见的“主谓宾”语序不同,日语的基本语序是“主宾谓”结构。简单的说,汉语“我吃饭了”这句话如果一词一句的按顺序翻译成日语,要说成“我饭吃了”这样的语序。一个针对1377种语言的调查显示,“主谓宾”型的语言由488种,占比35.4%,“主宾谓”型有565种,占比41%,此外还有95种是“谓主宾”,剩下189种则没有典型的基本语序(Slabakova, 2016, p. 25),从这个调查来看,像日语这样“主宾谓”型的语言还略多于“主谓宾”型。这个事实能说明什么呢?我们知道,句子的类型是由谓语决定的,比如是判断句还是陈述句还是描写句等,可以说谓语就是句子的核心,不光句子有核心,句子中的词组也都有核心,我们把决定一个成分性质的词叫做核心词。下面的图可以直观的理解“核心”这个概念。

(1)昨日の午後三時に、私は李さんとレストランで茶碗で抹茶をいっぱい飲みました。

“主谓宾”就可以看作是“核心前置”,“主宾谓”即是“核心后置”。作为句子核心的谓语在前还是在后,会引起语言的很大变化,一系列的成分都会跟着在前或者在后。下面的例子可能有一点别扭,也不太严谨,但却能够直观的让我们体会到核心位置的意义。

(2)a. 我和老张在家用碗喝酒。

b. 私は張さんと家で茶碗で酒を飲む。

用线把例句中相同意思的成分连接起来,会发现“核心后置”的日语里,介词(助词)也是后置的,而“核心前置”的汉语里介词也是前置的。再比如“大概、似乎,也许”等表示主观推测的成分汉语是放在谓语前面的,而日语则需要将这些放到谓语的后面。这种同“核心”位置相关联的一系列变化,语言学上也叫做“核心方向性参数(Head Directionality Parameter)”,知道了这一点,就能知道日语中的重要信息往往出现在一个成分的后半部分,不到最后也许不明白一句话究竟在说什么。日语的这个特点也是我们在学习日语时要特别注意的,尤其是不能从前往后一字一句的边读边翻译,而是要将一句话完整的看完再去理解句子的意思。

谈完日语的语序,我们再看几个对我们学习者比较有利的方面。在英语中,主语有单复数的区别,比如“I”和“we”,“he”和“they”,根据主语的单复数,谓语还会有相应的变化,如:

I am - we are - he is

I have - we have - he has - they have

I go to - we go to - he goes to - they go to

(倉島, 2019:p.20)

而日语就不存在这样的问题,主语的单复数并不会对语法产生影响,这就省去了学习者很多的烦恼。

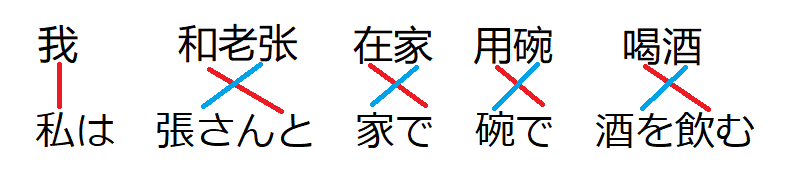

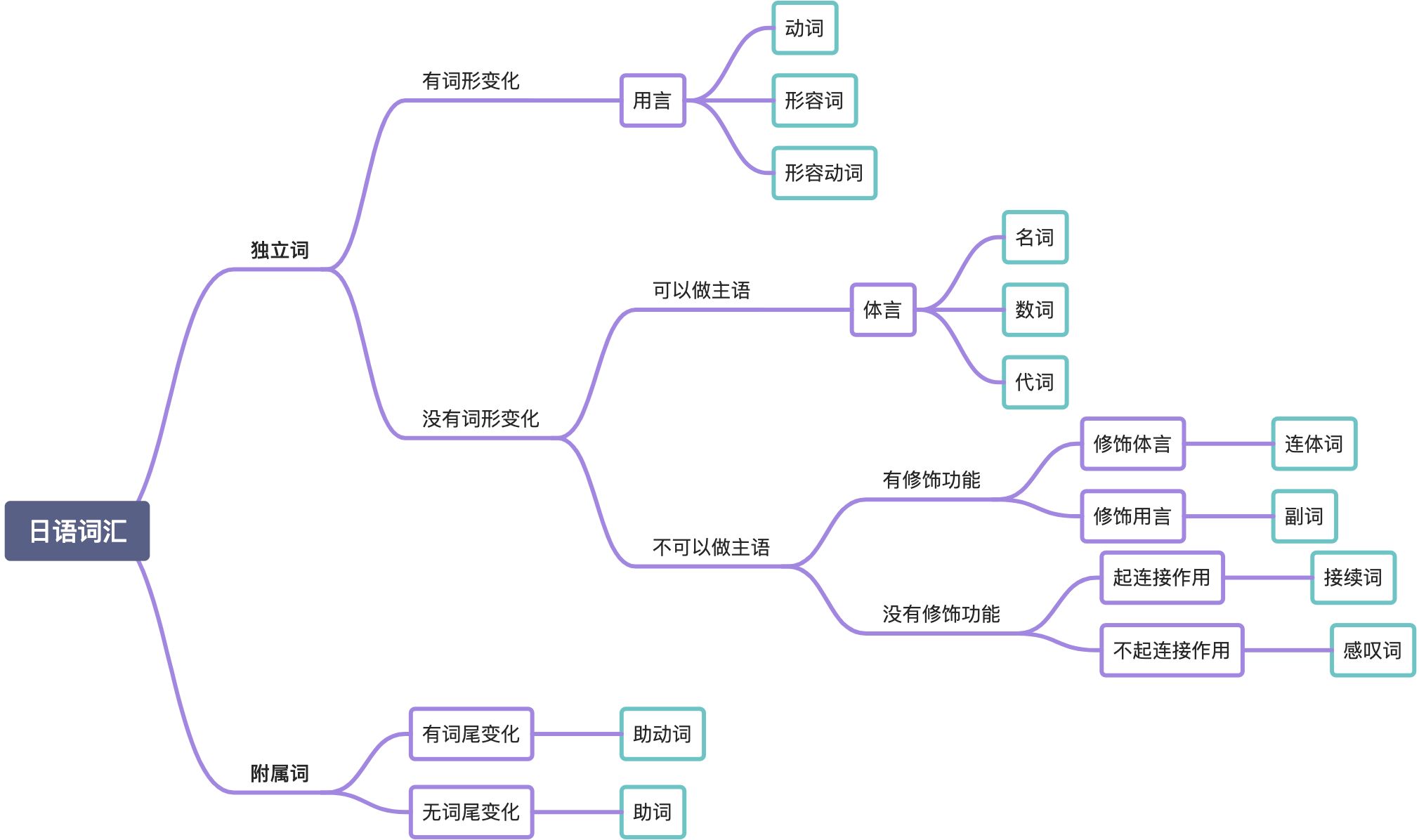

再者,**日语的人称代词也没有格的变化**,不像英语的“我”会从“I”变成“me”,“we”变成“us”,“he”变成“him”等等。此外,**日语也没有像英语“a”和“the”这样的冠词**,又省去了一大麻烦。还有,像法语和德语、俄语等语言中,**名词要分雄性和雌性**,德语和俄语还得在雌雄之外再来一个中性,据说这些对学习者也是一大障碍,好在**日语中不存在这样的区分**,免去了许多需要记忆的功夫。不过,与汉语没有明显的时态区分不同,日语有时态的区别,**不同于英语有多达16种的时态,日语比较简单,只有“过去式”和“非过去式”两种,时态体系相对简单,这也是学习日语的有利条件。**说了这么多句法上的“简单之处”,是不是就此可以认为日语本身十分简单好学呢?当然也不是,日语有其自身的难点,比如汉字的读法比较复杂多样,动词和形容词等富于形态变化等特征都是需要我们在学习的过程中逐步去克服的困难。这一节的最后简要谈一谈日语12种词类的划分,熟悉和了解各种词的区别对理解日语句法有着重要的意义。尤其是图中出现的**“体言”和“用言”**的概念,各种教材和参考书上大量出现“连体形”、“连用形”这样的说法,如果不知道“体、用”指的是什么,将会给学习带来比较大的障碍。<br /><br />(周平・陈小芬, 2009:p.72)

4、语用

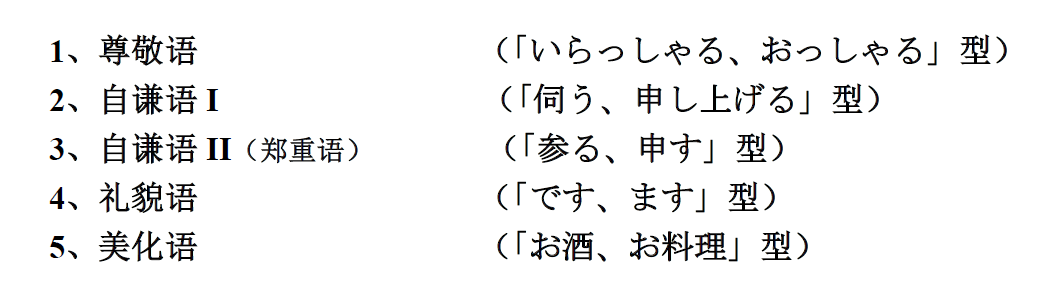

“语用”这个概念可能会有人比较陌生,简单的来说就是语言如何运用与作用,再简略一点可以说语言都是有意义的,但这个意义又分为字面意思和“弦外之音”,具体则要放到具体的语境中去考察。比如有人给你发消息问“你干嘛呢?”,潜台词很可能就是“我想你了”,这种理解就属于语用的范畴。本节讨论日语语用的特点,主要谈一谈日语的敬意表达。日语在实际使用中有“敬体”和“简体”的语体区别,还有着完整的敬语体系。**所谓敬意表达即是通过一些语言手段实现不同的语言待遇**,是把人“捧起来”还是把自身“贬下去”,由于有着类似的文化传统,所以这样一套语言方式本身对我们中国人来说是十分好理解的。比如第二人称不说“你”而说“您”,对于尊长或重要人物不能“直呼其名”而要称职务职位和头衔,正式场合甚至要称“阁下”。日语中也有这样一套说法,同一个意思由不同的词和句来表示不同的语言待遇,总之“内外有别、长幼有序、亲疏有等”。对于学习者来说,**我们的优势是从文化上比较好理解,我们的难点则在于要熟悉和记忆这些不同的说法。**

(文化审议会,2007:p.11)

敬语的指针(中文版)

结语

以上从几个方面简要讨论了日语的若干特点,对于学习者来说,一门语言好不好学,既有先天的天赋因素,也有后天努力和语言环境的因素,此外**母语和外语的“语言距离”也起着相当大的作用(白井,2008)。日语和汉语两种语言相互影响深刻,汉语更是直接成就了日语的两个词类(动名词—サ変動詞词干、形容動詞)(Shibatani & Kageyama,2016),所以从语言本身的特点来说,同属汉字文化圈的中国人学习日语有着得天独厚的条件**,换句话说,**在应试教育方面,用同样的甚至更短的时间,学习日语的最终成绩很可能要超过学习一些西方语言。**结合近年来中日政府间关系不断向好,我国的高考、考研等政策也允许学生选择日语,[中等教育教师资格甚至增加“日语”科目](http://ntce.neea.edu.cn/html1/folder/1507/1181-1.htm)的大背景下,相信通过选择日语来优化学业规划,扬长避短的学习者会越来越多,我国日语教育事业也将有进一步的发展。

参考文献

倉島節尚(2019)『中高生からの日本語の歴史』ちくまプリーマ新書

久野暲(1973)『日本文法研究』大修館書店

白井恭弘 (2008)『外国語学習の科学―第二言語習得論とは何か』岩波書店.

日本文化庁文化審議会(2007)『敬語の指針』

Shibatani & Kageyama. (2016). Introduction to the Handbooks of Japanese Language and Linguistics. In Kageyama, T., & Kishimoto, H (Ed.), Handbook of Japanese Lexicon and Word Formation (pp. vii–xxxiii). Mouton De Gruyter.

Slabakova, R. (2016). Second Language Acquisition. Oxford Univ Pr.

金田一春彦, 1984. 日语的特点[M]. 李德, 陶振孝, 译. 1981 版. 外语教学与研究出版社.

周平,陈小芬, 2009. 新编日语1 修订本[M]. 上海外语教育出版社.