第一章 用笔记管理读书生活

人与书关系的改变者

读书不再是“随随便便”地读,而是带着明确的目的、充满主动性地去读 真正消化书中的信息,使之成为属于自己的东西 深入理解书中的要点或思想,并随时拿来参考

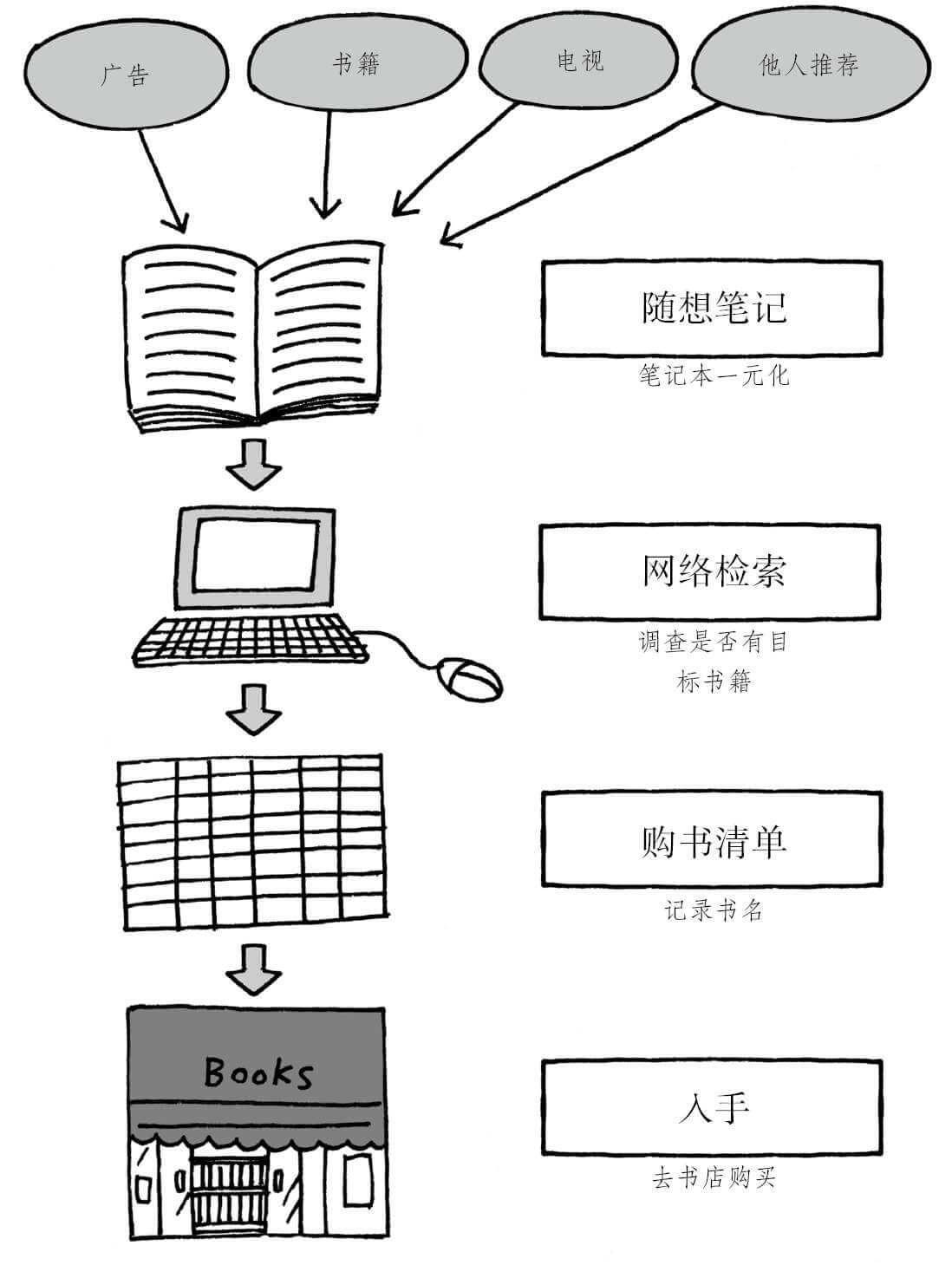

如何选书:怎样选择自己真正想读的书 如何购书:怎样买到对自己真正有益的书 如何读书:怎样加深理解、深入思考 如何活用:怎样运用从书中获得的知识

让笔记成为读书时的好伙伴

①随想笔记:记下平时的感悟,这与日后的选书息息相关。 ②购书清单:找到真正想读的书。 ③各种报道的剪报:尽情收录感兴趣的内容。 ④读书笔记:将读后感转变成文字保存下来。

只要坚持就一定会有效

好记性不如烂笔头。

这就好比坐缆车和辛苦攀爬,虽然同样是到达山顶的方式,但一路上看到的风景必然是不一样的。只有付出了精力与时间,才能得到更多的回报。

这些宝贵的内容,正是将来总有一天你能用到的知识储备。

通过笔记养成良好的读书习惯

①养成习惯

②放大读书笔记的作用

③创造别具一格的记录方式

完善购书、读书和活用的方式

一般情况

①购书:在实体店或网店购买喜欢的书

②读书:普通的读书过程

③归档:读后将书归类的过程

本书介绍的阶段

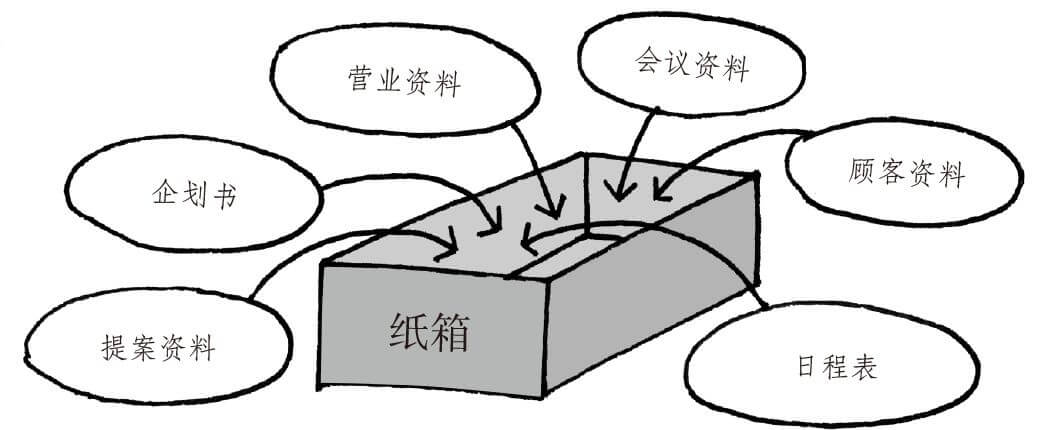

①选书——收集日常生活中所有与书相关的信息,记录想读和需要读的书,这样做可以减少与内容乏味、自己不感兴趣的书的接触,提高选书的“命中率”(见第二章)。

②购书——根据自己的需要,检查书籍本身是不是像笔记里写的那样值得购买(见第二章)。

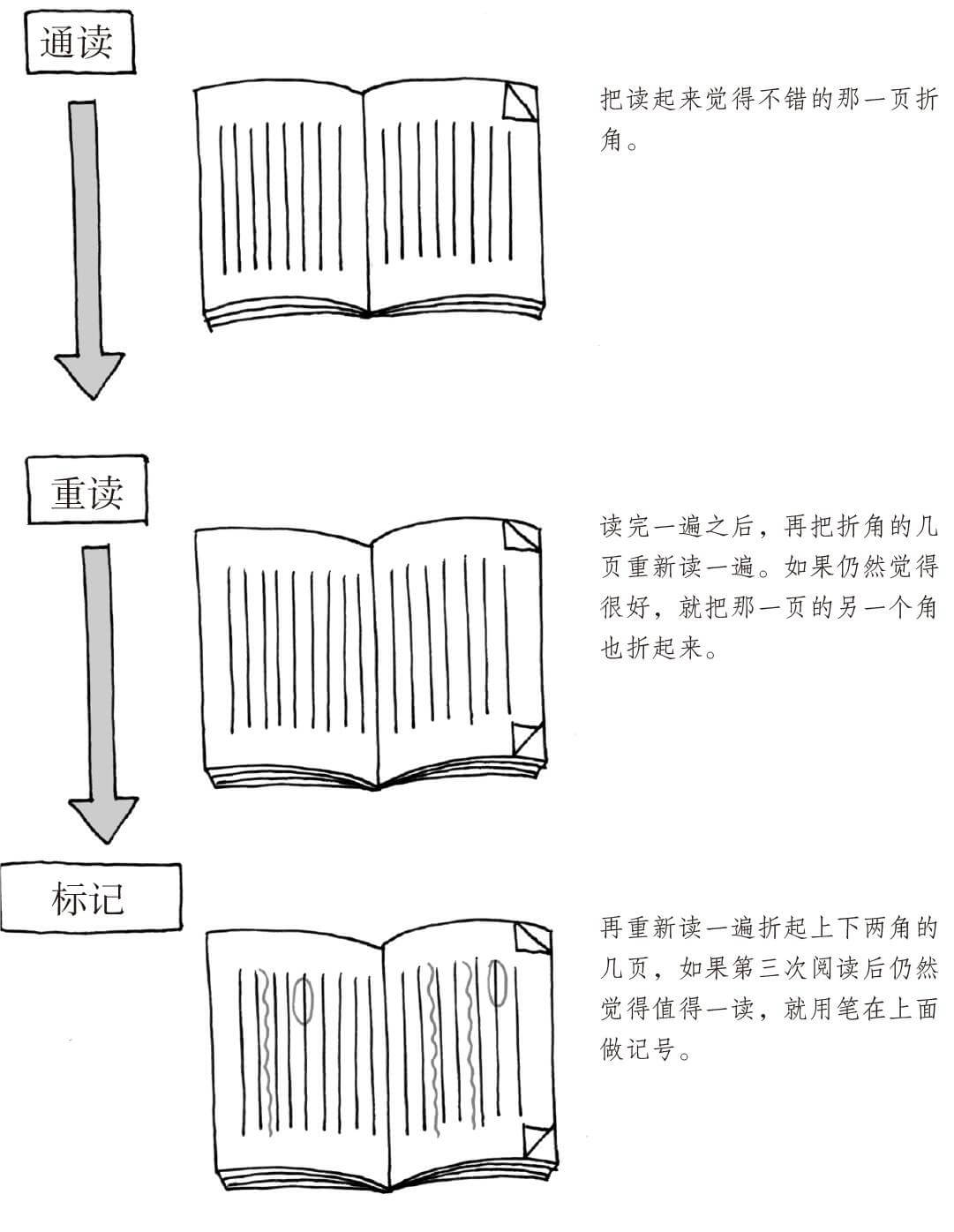

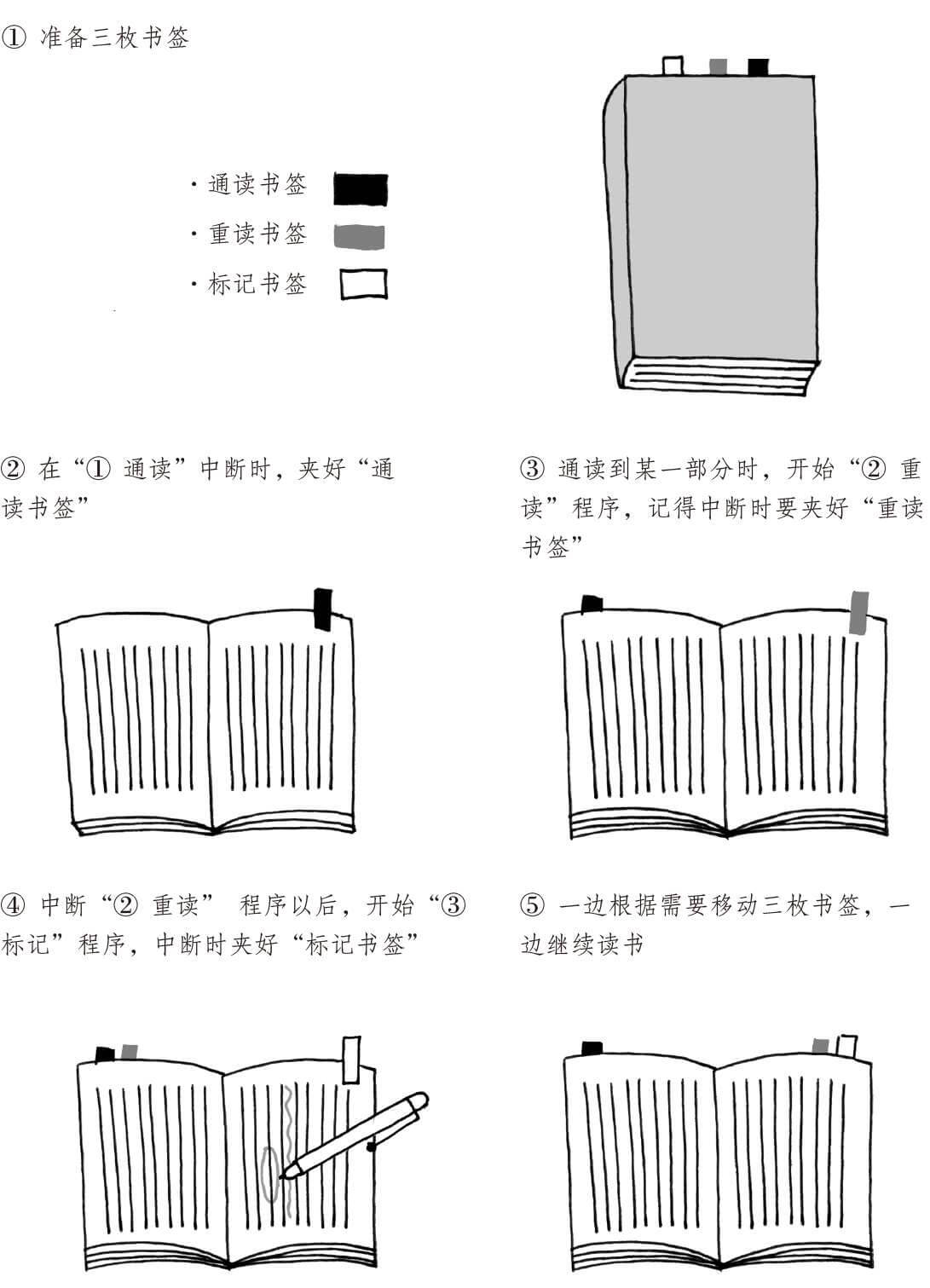

③读书——在读的过程中,做好写读书笔记的准备。将重要的部分按以下等级提炼出来:“让我颇有感触的部分”“纠结要不要做记号的部分”“做了记号的部分”“要摘抄到笔记里的段落”等(见第三章)。

④记录——制作读书笔记,记录读书过程中产生的感动或思考,铭记这次读书体验,留下与书交流过的证据(见第三章)。

⑤活用——通过再次浏览读书笔记,在检索和参考的过程中帮助自己获得智慧、得到提升。另一方面,制作笔记时要注意方便日后重读(见第四章)。

将读书过程结构化

围绕前面提到的5个阶段进行结构化。

其中作者提到喜欢阅读的人都喜欢同时阅读多本书,能做到这本看累了换本继续看。

我目前还没养成这种习惯,得一本一本得看才行。

不过把看书过程流水线化后,应该也能同时看好几本书了。

把读书相关信息记入同一本笔记

·简单易懂,人人都能做到 ·更容易坚持 ·自由度高,可自行设计 ·信息“存在”于同一个地方 ·直接记录、参考,不易混淆 ·因为“杂乱无章”,所以更便于活用 除此以外,不需要任何复杂的加工。

将笔记本一元化的技巧

① 可以书写任何内容 ② 按时间顺序书写 ③ 附上日期 ④ 灵活运用速记或略记 ⑤ 可以粘贴

很像语雀小记,把碎片化的内容全部往里面塞。

不过小记的内容是为了日后整理,而书中可能就这么一直放着了。

第二章 用购书清单指名购书

购书清单是一份无形的财富

书单,目前我还用的不太多。

因为常用kindle和蜗牛读书。基本就是感兴趣的直接看就行。

不过我之后也会整理一个清单(也在语雀)。把接收到的所以书都收集在这上面,以后读书就往这个清单里找最感兴趣的就行了。

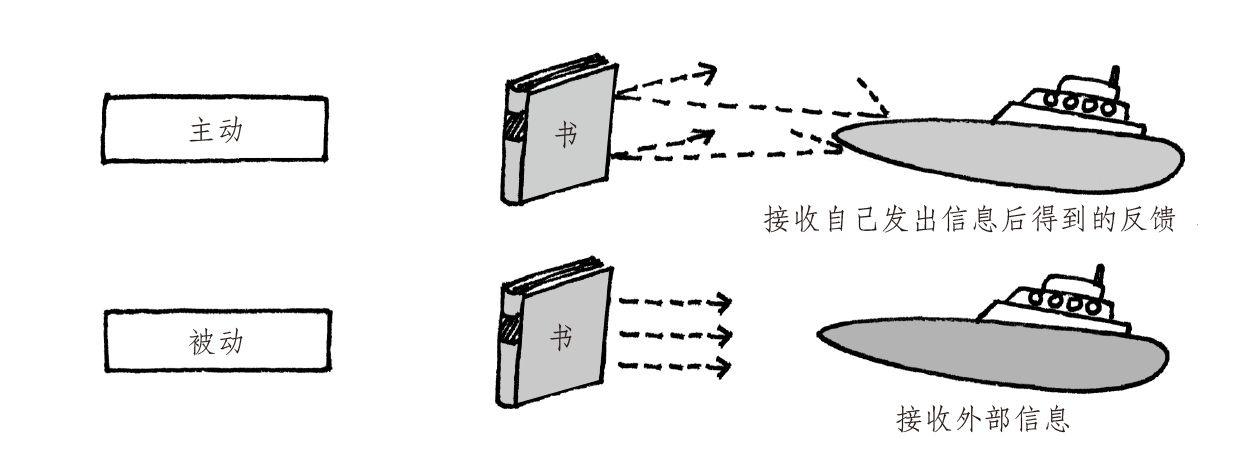

通过记录掌握选书主动权

尽可能去做有准备的事情,如果在书店或者网上商城漫无目的的浏览,不如在平时收集素材,找到感兴趣的东西。明确目标,然后再去购买。这样有效缩短了花费的时间和精力。

当然如果是带着淘书的目的去的,也可以将目标缩小到一定的范围。

可以看出,平时的积累是至关重要的。

在实体店购书印象更深刻

和大多数人一样,我的第一想法也是直接网上买或者直接查找电子书更加的方便。

不过大家忽略了一点,实体书店的书籍摆放是有讲究的(当然图书馆也一样)。差不多内容的书会被放在一起。

举个不是很恰当的例子,如果我们想学习下ps那么网上直接搜一下,确实是一大堆内容。但是请注意,网上的信息只能给我们片面的参考,只会给我们展示目录,摘要等相关信息。我们没法做仔细的对比,更无从下手了。

反而线下(实体店)我们可以直接打开来看,对比里面的案例,多维度对比后,再选择性购入岂不是更好。

列购书清单的诀窍

我会列个读书清单,然后利用语雀的相关功能,将若干文档打通。

比如清单上是书籍的相关信息,点击书名,我会跳转到对应的读书笔记上。这样也能一眼看出哪些书是读过的。

当然小目标那边也应该做上这样的功能。

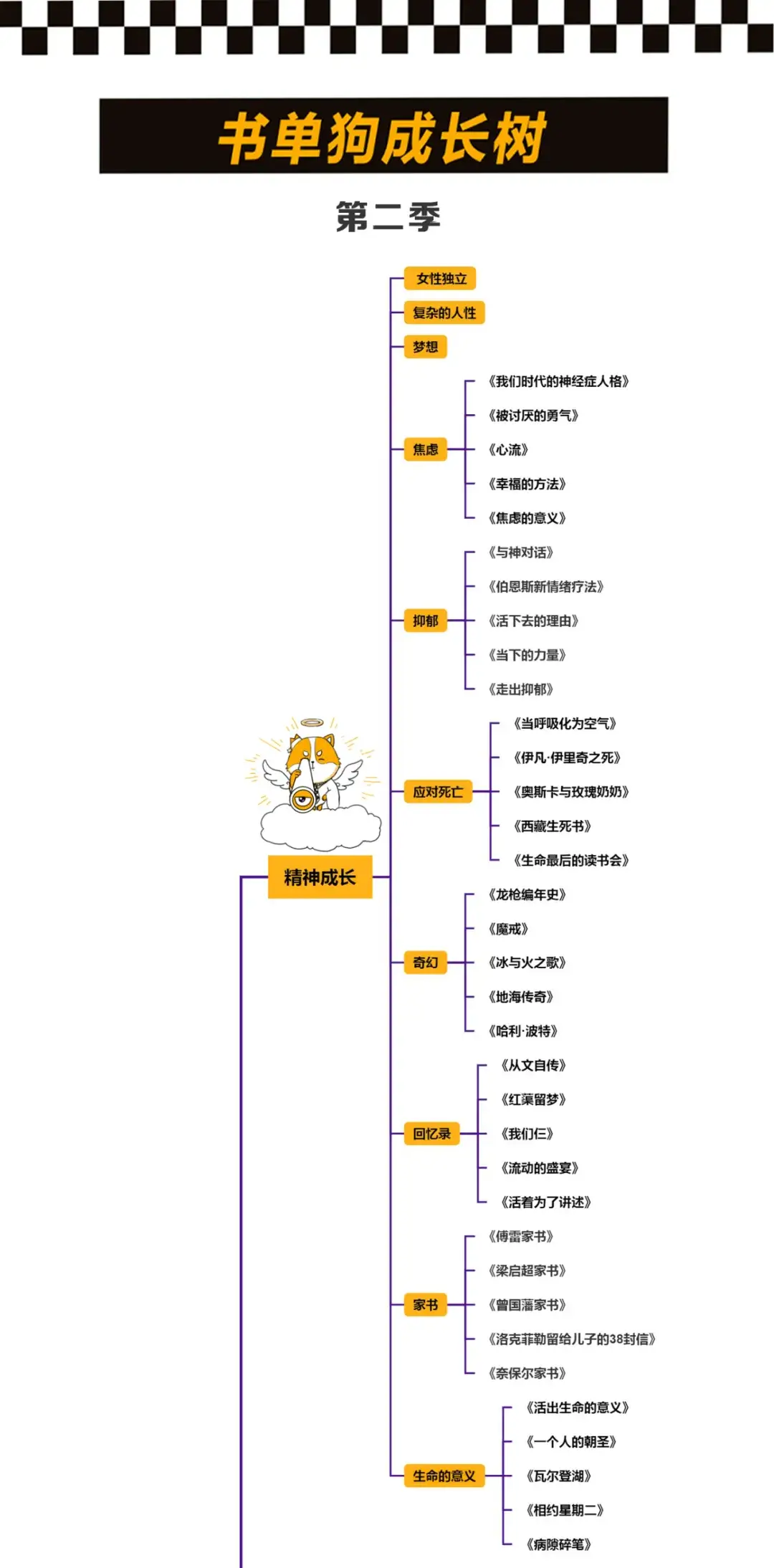

不过我还想结合思维导图做一下书籍的分类。类似于书单狗成长树。

以下是效果图

在线清单的优缺点

因为在线后书单的记录会变得非常的方便,会导致积累的数据会越来越多。

导致之后的找书反而成了麻烦。

所以不能一味的往里塞东西,还得定期或不定期得去整理,去掉一些因为一时兴起,而以后又不太可能会感兴趣的内容。

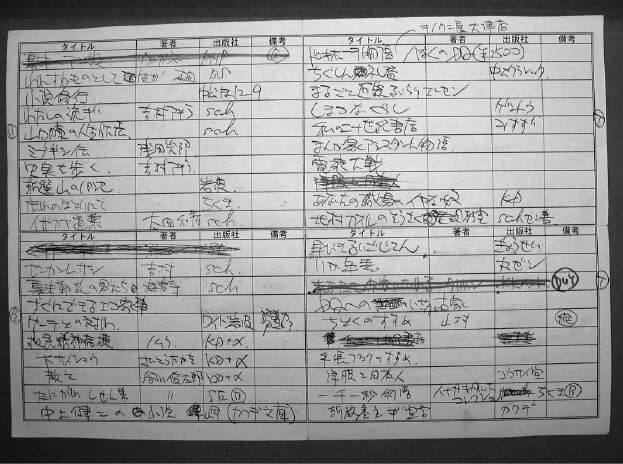

指名购买的威力

说实话,这位老兄的字很一般,甚至有点凌乱。(这里是日文,作者是日本人。)

说来说去还是要有目的性。

在日常生活中收集线索

主动获取,就像:探险家找到了一个山区,通过不断的勘探,最后在某个犄角嘎达处发现了金矿矿脉。

被动获取,就像:没过多久,我在地铁上听到一群大妈在讲这件事。

不过信息也不会自己跑上门,我们得先打开接收器才行。

比如订阅一些内容服务、多创造和别人互通有无的机会。

让清单和笔记本联动起来

把读书清单也写到读书笔记里,这样就能知道当初为什么要买这本书了。

这样有助于回忆之前的读书内容。

找到能帮助自己找书的“枢纽书”

很多书、论文等都是有相关的参考文献的,比如本书中,就提到了很多其他的书。

有部分是用来举例的,有部分则是给了作者协作的灵感。

我们可以通过这些参考文献,了解到更多维度的信息。

所以我讲本书中提及的所以书名都记录到了这里。

了解报纸的出版习惯

报纸,我们接触的已经很少了。

我们就谈谈哪些荐书的平台。比如说《网易蜗牛》,里面有很多的领读人发表书评。

如果我们对其中某类书评内容兴趣相投,那么我们就可以去关注发布者,因为大多数情况下,我们都会去看相关系列的书籍。这样他们下次发表书评时我们就可以及时收到内容,并决定有没有必要去读推荐的那本书。

认真研读报刊书评

读书前后,我们可以看看本书相关的书评。

在读书前看书评,我们可以对书中内容有个大概的了解。

在读书后看书评,我们可以发现文中自己我没发现的点,也可能和别人发生思想碰撞。

第三章 用笔记把读过的书变成精神财富

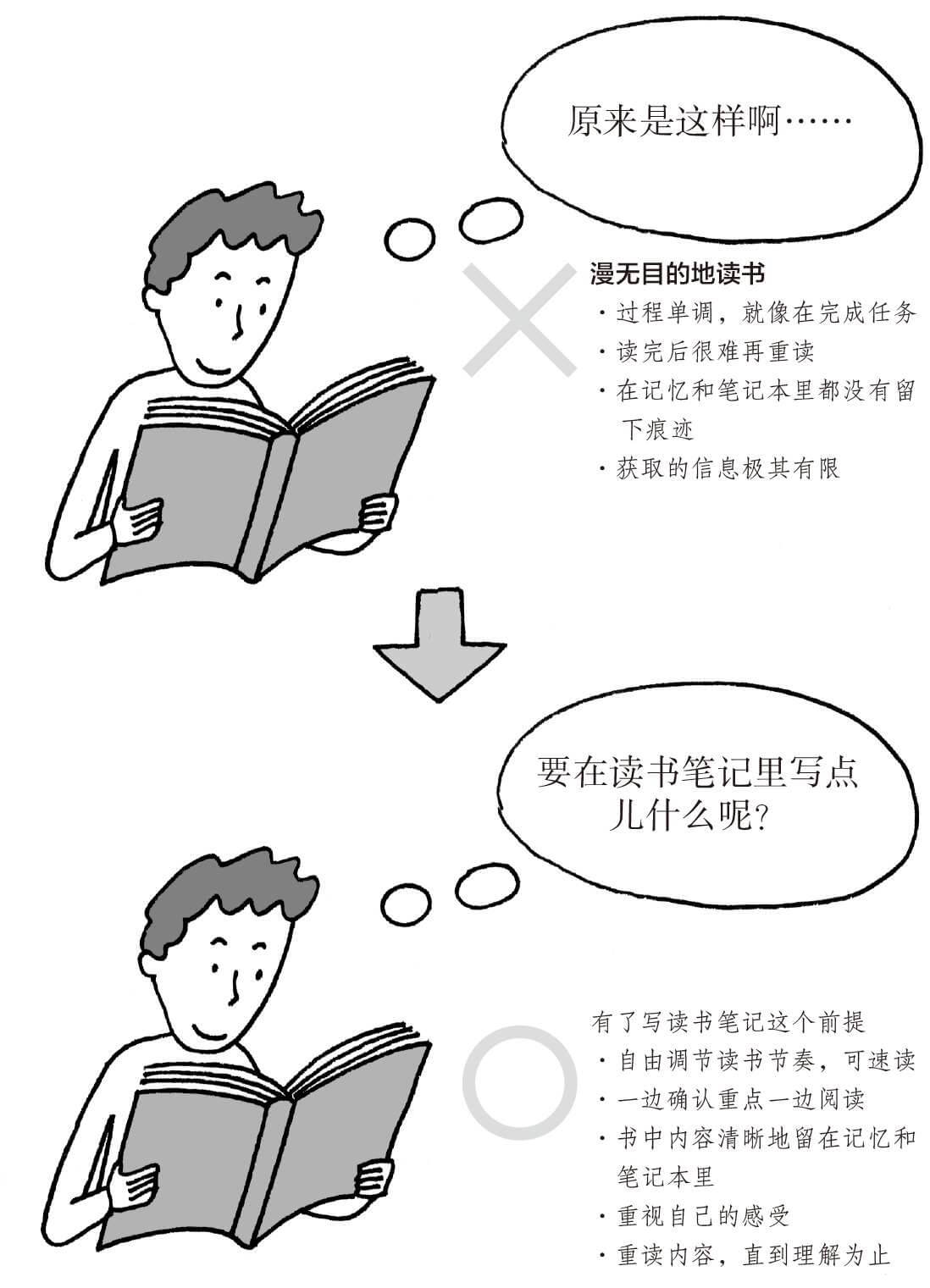

正如作者一开始提到的,如果看书只是看看,那么以后很难再会有回忆。除非有什么点触发了。

但是把这些内容记录下来,以后不经意间翻到了这些东西,那时候的回味一定妙不可言。

笔记让读书成果一目了然

记笔记最重要的是坚持。如果一开始就长篇大论的写的话可能会很消磨耐性。导致习惯还没养成就因为巨大的投入而精疲力竭。所以可以先从简单点的开始,“一句话笔记”。然后习惯养成了,再慢慢地把笔记写细、写具体。

读书笔记改变读书方法

不同的书应该用不同的方式去读。

知识型的,我喜欢先通读一遍,然后再回过头重新读,第二次读的时候,我会把认为重要的摘出来写在语雀上并写写自己的东西;当然不重要的我就直接跳过了。

从一句话开始

目前我是按着小章节对书进行整理,但是这样确实有点花时间。我得想想如何高效且有质量地来做读书笔记。

可以把一些不重要的章节直接去掉,而不是为了挤点东西出来,而敷衍了事。

无法坚持做笔记的原因

现在电子版真的很方便,书上的内容直接复制就行,语雀也帮我做到了云端存储。我可以切换不同的设备进行查看和编辑。

但是如果一味地复制原文,是不会加深印象的。我得把自己的想法记录下来,下次恰巧翻到这里的时候,就能想到当时的我,竟然有如此之想法。

巩固印象的笔记

做好读书笔记,会让自己对书中的内容印象更加深刻。

写读书笔记可以达到的另一个效果就是加深记忆。

笔记读书法需要我们进行读书、画重点、写读书笔记三个步骤,每个步骤都需要阅读。这种多次阅读留下的印象肯定会比普通的阅读深刻好几倍。如果是亲手摘抄,效果会更好。

做记号的三个步骤

这种方法值得一试。

电子书的话,第一遍先打上书签,第二遍在已有的书签上去掉一部分书签,第三遍直接记录到读书笔记里。

利用书签边读边写

巧用标记区分对象

可以用以下不同的画线方式对标记的对象进行区分: ·普通直线:用于“重要”“客观上很重要”“暂时先画出”的情况。 ·波浪线:用于“非常重要”“主观觉得值得重视”“想记住这里,以后加以运用”的情况。 ·圆圈:用来圈出重要的专有名词、关键词、关键句等需要吸引眼球的内容。 如果笔记本上画的线条太多,重读的时候会影响心情,所以最好尽量少画线,具体例子如下。 值得注意的是,根据《后汉书》的记载,倭国不只是与朝鲜半岛往来,也开放了与中国直接交流的途径。由此可见,在日本列岛的文明化中,存在着朝鲜和中国两种外交途径,两者复杂且紧密地联系在一起。(《大和王权》吉村武彦/岩波新书) 像这样使用不同的符号做标记,既可以省去连续画多行直线的工夫,也可以利用不同的线条区分不同的意图,方便重读时理解符号。

这种方式在电子书上应该也行不通吧。

不过纸质书上确实可以借鉴。

“葱鲔火锅式”读书笔记

接下来就可以着手写读书笔记了。 第一步就是按照前面所说的,写上六位数的日期,内容要用大一些的字体,写得越清楚越好。每次换行都要留一行空白,而每个段落之间留两行空白,写起来会更轻松,还便于日后重读、插入文字和更正修改。 第二步就是摘抄和写评论。首先,重读一遍用笔做过记号的内容,严格筛选出自己认为可以多读几遍的部分。经过五六遍的反复阅读,最后筛选出的内容不会太多。 接着,在摘抄完的文章后面留出一些空白,写上自己的评论。之所以把这种读书笔记取名为“葱鲔火锅式”读书笔记,就是因其摘抄和评论并存的特征,正如这道菜中鱼肉和大葱的关系一样。 摘抄部分用“○”表示,而运用自己的语言表达的感想和补充说明则标上“☆”,以此作为区分,交替标在每个段落前。 把“葱鲔火锅式”读书笔记落实在纸面上,就是如下格式: [080715]《决定人类未来的 50 件事》/杰西卡·威廉姆斯/草思社 ○自杀者中有三分之二是因为抑郁。(P180) ☆作者说,世界上的自杀者比在战争中死去的人还要多。人类在战争年代会死亡,在和平年代也会死亡,真是不容易。 ○所谓奴隶,就是被剥夺了人权的人。即使是这样,奴隶社会中也存在对待奴隶人性化的情况,奴隶们在饥饿或者生病的时候是可以不工作的。但在现代社会,奴隶就是一次性的财产,被贱买贱卖。 ☆以前的奴隶是长期雇佣制,而现在的则是因为抵押贷款而被人身买卖。为了事后不留麻烦,奴隶们被送去做合同工或零工,被任意驱使。一个人活在世上,最不可或缺的到底是人权还是金钱呢? “○”后面是摘抄。注意不要省略,要保持原汁原味。 “☆”后面则是自己的评论,写一些对摘抄内容的感想、思考或补充说明。 看到不同的符号就能知道后面的是自己的感想还是作者的表述,这种区分方法很明确。如果这样做,重读的时候就不会分不清是摘抄还是评论了。 摘抄和评论交替进行,是为了在摘抄以后,趁着印象还鲜明写下自己的感想。要是等摘抄完所有文章再去从头开始按顺序写评论,一定会忘记之前看文章时的感想。就像每做完一道数学题都要马上对答案一样,自己的思考也需要立即落实到纸上。 感想不一定是成形的东西,写几句“好棒!”“什么?!”也未尝不可。如果一心想写得完美,只会让自己越来越难下笔。 只要记得重点放在“摘抄对自己来说很重要的文章”和“写主观评论”上即可。即使客观上很重要,如果眼前的信息无法与自己在感性层面上产生共鸣,那么再读多少次也不会有感想。 “葱鲔火锅式”读书笔记是读书笔记的一种基本形式,目的是证明自己读过好书。但是如你所见,这样做笔记很花时间,我们不可能有精力把所有读过的书都做成这种形式的读书笔记。所以我们还可以根据对作品的重视程度改变笔记的写法。 比如像“文件整理技巧”一类的纯实用技巧书,可以不去摘抄,而是只标记“☆”并总结要点。如果是小说等休闲读物,可以直接分条书写自己对这本书的感想。 说句老生常谈的话,只有把读书笔记控制在自己能力允许的范围内,才能长久地坚持下去。所以,要选择对自己来说比较方便的笔记方法。 在精力不允许时,可以一边省略一边把“葱鲔火锅式”读书笔记的摘抄和评论一口气写完。如果还是觉得不够快,就直接记下书籍资料,也就是把书名、作者和出版社写在笔记本上。即使记录得很简单,也可以让这次读书体验给自己留下鲜明印象。 也许你很想踏实地做读书笔记,可是抽不出时间。面对这种情况,可以把这件事分成好几次来完成。关于一本书的读书笔记就算分散在几个地方,只要是在这本笔记里,之后仍然可以通过我将在后面介绍的检索系统来重读。 如果觉得“这就是属于我的那本书”, 就用“葱鲔火锅式”读书笔记来记录吧,这种细致的处理方式一定会让这次阅读成为难忘的体验。

没想到我自己摸索出来的方法就是作者提到的笔记方式。

一条原文、一条笔记评论。

这应该就是读书的乐趣吧。两个毫无关系的人,在不同的空间和时间维度,想法却如此的一致。就像找到了一个知己,在他的字里行间能看清自己的影子。(当然我这里说的不是和作者之间的联系,而是和最初提出这个理论的人,以及对此引申出来的想法)

通过摘抄促进对书的消化

最后让我来介绍几个可以让摘抄变得更顺利的小窍门。首先,抄写时要尽量减少视点的移动。如果书和笔记本的距离太远,很容易在视线转移的过程中逐渐忘记自己要写的内容。还有,为了防止写串行,可以在想要抄写的内容上贴好便利贴再抄写,或是直接把笔记本叠在书上,让书离笔记本更近一点。还可以用大号的别针或镇纸等固定好书籍,这样即使不小心把书合上了也不用担心。

书读百遍其义自见,摘抄其实就是让自己再慢慢的细细的再多读一遍。

寻找最具代表性的语句

还有,如果在一本书上做了很多标记,那么在写读书笔记之前还是暂时将其放置一段时间吧。即使是读完后认为受益匪浅的书,过一段时间以后也会变得“不过如此”,需要摘抄的内容也会随之减少。

正因如此,放置一段时间后仍然经得起考验的文章,才真有价值。

内容不是越多越好,而应该是越精越好,过多的内容反而会审美疲劳。

那些经得起岁月的才是真正的好东西。

激发思想的火花

亚瑟·叔本华在《论读书》中写道:“如果你觉得读书就是为了模仿别人的想法,那么这是思想上的懒惰。请丢开书本自己思考。”虽然我们不必做得那么决绝,但读书在某种程度上确实是让自己“搭上了思想的便车”。

这就是我读书的原因。人生百态,总不能一件件都自己去经历吧。前人的摸索总结,是对后人的宝贵财富,是时间上的折叠。

关于时间的折叠,这个说法我是从《逻辑思维》接触到的。比较形象的例子就是,一条纸带标识着时间的花费。

以前做一顿饭,需要找柴火(a个单位长度)、搭炉子(b个单位长度)、处理食物(c个单位长度)、等等等等…最后才能吃上。那么这件事就得花费1+b+c+…长的纸带。

而后来,因为之前柴火找多了有剩余,炉子也是没拆可以直接用,那么a和b的时间是不是在本次做饭就不需要花费了。但是又不能说这时间是不需要的。所以为了准确表达这条带子,就变成了中间有一段被折叠了起来。第一体现的是,主观上这件事花的时间确实少了(纸带有部分被折叠了起来),但是呢这部分时间其实又是先前的花费遗漏下来的。

类似如下情况,折叠部分就是之前花费的时间,而本次不用再花费了。

好,现在把思维散发开来。

我们举个例子,以前我们通信是写信的方式,现在是社交软件直接发消息。

那那部分时间被折叠了呢?

那就是用开发社交软件的时间、智能设备研发的时间、网络基础建设的时间、等等等等…折叠了我们信件传递的时间。看似好像是之前一个个很大的工程才优化了我们那么点时间。

但是这种折叠是长久有益的。

乔布斯团队优化麦金塔计算机开机速度时也耗费了大量的人力物力以及时间成本。就如同乔布斯所说“我一直在想一件事,将来会有多少人使用麦金塔计算机?一百万?不对,我打赌再过几年,就会有五百万人,每天至少打开一次他们的麦金塔计算机。假设你们可以再努力节省十秒的开机时间,十秒乘以五百万个用户,就等于每一天省下五千万秒。一年换算下来,等于三亿多分钟,你知道这有多长吗?那是十个人的一生啊。”

详见《故事课1:说故事的人最有影响力》中的现实扭曲力场。

这就是时间折叠的力量。它让后人们有更多的时间精力去对付前人无法解决的问题。

回到当下,作为一名开发人员,封装一些常用的算法也是一门必修课。这将大大提升开发效率。

剪报式读书笔记

这个让我最先联想到的是微软的OneNote,啥都能往里面塞。但它无法散发性得分享内容。

复印粘贴以备重读

电子书直接跳过该内容。

不过抽空出来整理之前的笔记也是个不错的选择。

重读书评以加深思考

读完书后,在和当时推荐的书评对比下,能发现很多和书评人不一样的感受。深入研究才能发现其中的奥秘。

经过时间积淀的精华

有一本书已经读完半年多了还迟迟没有着手做笔记,该怎么处理呢?先别觉得懊恼,从某种意义上讲,这可是件幸运的事。因为读完一本书的时间越长,在读书中产生的感情变化就会越模糊,你就越能冷静地看待书中的观点。

让子弹飞一会儿,读完书有满脑子的想法、道不完的感慨。但这些真的很有用吗?沉淀一下。

笔记塑造生活

如果有用心记笔记,那么其实可以不保留原书了,将他束之高阁就行(压箱底也行)。所以的精华已经在我们的笔记里了,我们随时可以通过笔记,了解到这本书的重要内容。这样数据就不会占用太多的有效空间了。

有效空间,我认为是我们触手可及、每次都能注意到的地方。比如手机的第一屏、柜子的最外面、电脑的桌面…

第四章 通过重读笔记提高自我

学以致用的读书体验

本章讲述的是笔记读书法的最后一个步骤。写读书笔记的五个步骤中,最后一步就是“活用”。如果想要以第三章做好的读书笔记为跳板,帮助自己进行原创文章或思想的输出,具体应该怎么做呢?

必须说,这一步还是离不开读书笔记。通过写读书笔记,读书已经成为一次成功的体验。而做笔记的最后一步要做的就是把这次读书体验利用起来,将其转变为自己的精神财富。

首先我们需要区分两个概念,“吸取精华”意味着原封不动地吸取书上的知识,而“读书体验”具体如下:

“书上写的这些,我是这么理解的……”

“以此为契机,我想到了这样一件事……”

对比之下你会发现,只有在读完书后对书中内容做出反应,进行主动思考,才能真正掌握这本书的内容。正是出于这个原因,我才会在第三章强调一定要把自己的感想写在读书笔记里。

读书笔记是一种升华工具,可以让读书活动完成从生搬硬套到独创思维的飞跃。

之所以称读书为“体验”,是因为它会让你想起关于这本书的书评、博客文章、商务书籍和生活中的对话。这些点点滴滴,都会成为某种思考的线索。

在读书笔记这一产物中再生产出原创文章,就像把一把刀磨得更加锋利。在原创文章中产生的思想,也一定是更加细致、深刻的。

在撰写和参考笔记的过程中,我们持有的信息会随之更新,同时也会不断发酵。如果更进一步写出书评,甚至还会有更多新的发现。

从购书清单开始,反复阅读一本书,消化内容后提炼出精髓——通过这样一个过程,我们自然能够轻松理解、掌握书中的内容。

积极输出促进思想内化

输出倒逼输入。这是我之前受邀给应届毕业生的一些心得体会时用到的观点。

作为一个步入工作没几年的小菜鸡,这是我影响最深刻的教训。

当和同事聊一项技术时,只是初步了解的我却以为可以将他用得得心应手。当涉及比较深入的问题时却连连劝退,如果我当时能整理出该技术的整体框架,并逐个细化深究,那么也不至于在一开始那么自大。

而写文档并分享出来探讨,是对网状知识的整理,也是排漏补缺最有效的方式。

在固定场所中重读笔记

每天上班的地铁上背单词,是我最近要养成的一个习惯。

在稳定的环境下,我们很快就能进入状态。

说到进入状态就得插句题外话了,切换状态。

其实电脑和我们的大脑有很多相似的地方。电脑开多个软件,其实不是同时运行的,而是在一个很多的时间内一个一个的去运行,然后往复循环。我们也一样,一心二用,其实也不是真的两用,而是很短的时间内来回切换保持一段时间。而这个切换是需要成本的,如果切换的状态复杂了,就像一下开会讨论技术方案,一下想今天午饭吃什么。这谁顶得住?

养成重读的习惯

如果笔记排版得好,那么下次再看或者编辑时心情也会舒畅。这种正反馈就促进了读书的良性循环。

在重读过程中有所收获

他当时想盖一座古典风格的房子,开工以后却迟迟没有进展,因为瓦匠和木工们要么罢工,要么热衷于聊天,不然就是大中午去喝啤酒,结果一座小小的房子竟然花了两年才建成。据说这样的房子在美国只需要三天就可以盖起来,但是,恰佩克认为这种“迟缓”正是欧洲精神的伟大之处。在这两年的时间里,他会去工地做监工,与工匠们交流,“我和我的家就这样建立起了非常亲密的关系”。

我在欧洲做过很多工作,期间听别人说在美国有这样一位大人物,他会在火车上口述一封信,让秘书帮自己写下来,会在汽车上为大型会议做准备,或是边吃午饭边开小会。而我们传统欧洲人则是该吃饭的时候就吃饭,该听音乐的时候就专心听。这两种生活方式恐怕都是在浪费时间,但都没有浪费自己的人生。

浪费时间不算什么,但请不要浪费人生。

别人浪费自己的时间,那叫浪费。自己浪费自己的时间,那叫挥霍。

很多人喜欢打游戏或看视频,但这真的是浪费吗?可能这是一件投入成本少见效快收益小的事情。但是能缓解压力、释放情绪,这不一定是在浪费人生。正真浪费人生的是向无知的人证明你是对的(当然向无知的人证明他是错的也一样)。请欣赏优秀作品《Wildebeest》源自Birdbox Studio。

点击查看【bilibili】

通过重读为思想增色

·想要简单回顾时——重读读书笔记

·想回忆起更多时——参考书中的重点段落

·想从头开始看起时——重读原书

重读的效果不仅仅是加深记忆,还可以谱写自己与书之间特别的故事。如果把一本书比作一个“场所”,那么读书笔记就是在这个场所拍摄的照片。在不同时间去同一个场所拍照,拍出来的照片都会有所不同,而过一段时间再去看这些照片,对那个场所的印象也会发生变化。

听歌也一样,就像《稻香》。一听到那虫鸣声我就想起了我在玛雅大陆树林里穿梭的日子。

过去的读书体验在读书生活中的运用

在博客上写书评

语雀就是我对读书笔记的沉淀。烂大街的博客知识整理的专业性目前没语雀强。

做好笔记是写好文章的基础

确实有这个体会,以前看完书,脑子里确实有点想法,但是过几天就烟消云散了。而自从开始写了读书笔记,我发现能说的内容越来越多,联想出去的跳跃点也一个一个得冒出来。就像上面的视频《Wildebeest》如果是以前,我可能就一看了之了。但是这次却不同,我把他找了出来,当做我的一个素材,当需要表达什么意思但又说不清时,这种引用方式极其微妙。当然这也得益于语雀的功能支持。

读书笔记是一剂解忧药

当遇到什么难题或困扰时,读书笔记能帮我们进行梳理。

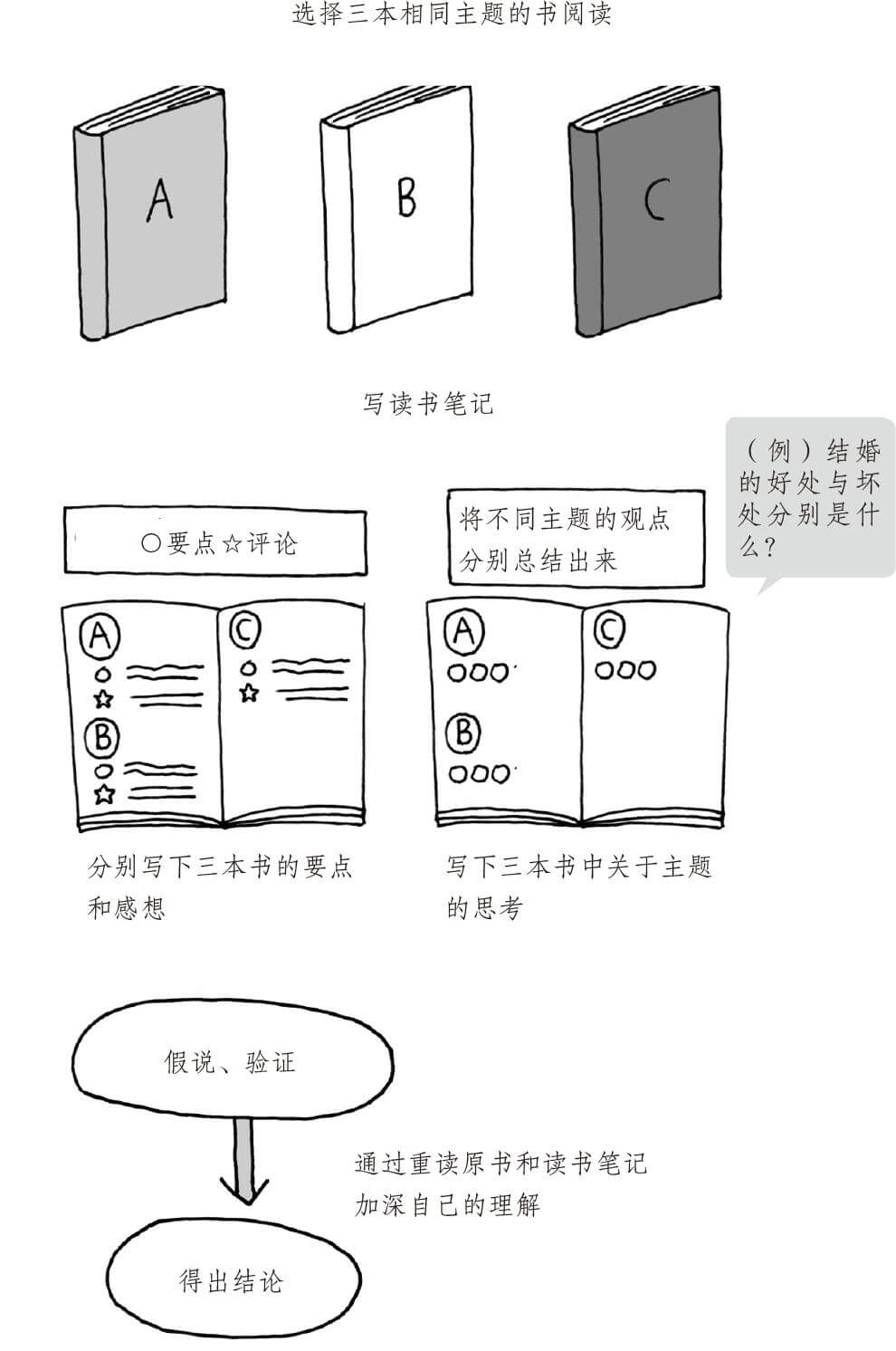

对于一个问题,我们可以多找基本相关的书来货比三家,这里的货是指里面的答案或解决方案。

本书是我在《蜗牛读书》上的推荐里找到的。因为它正好能解答我在看书上的疑惑,看到这我发现其实向这样的书我可以多找几本看看,不同的人会总结出不同的方式。而我只要取其精华去其糟粕,然后转化为符合我习惯特色的方式就行。和本书少略微相关性的《麦肯锡精英高效阅读法》便是我之前看过的书。可惜的是我在那时还没把读书体会记录下来的想法。

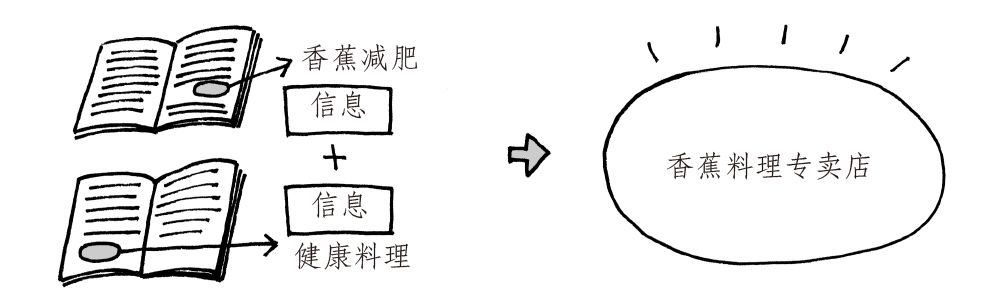

创意源自既有信息的重组

信息重组是门大学问。还记得前几年乃至现在都很火的“互联网+”吗?单单一个互联网就能和千千万万个行业、产业相结合创造出新的运作模式。

前不久,我有个奇怪的想法,就是饮品店+甜品店+自修室+书店的联合型店面,大体为品字型。

饮品+甜品,可单独购买,也可以购买带自修室的套餐。

自修室按时间收费,可以免费借阅书店图书,提供公共区域的大桌、小桌以及包间。

这就是一个提供了吃喝拉撒的学习场所,当然办办公也是可以的。

融合了星巴克、书店、付费自习室。

当然这是个愚蠢的想法。

怎样迅速找到目标内容

书上讲的方法是用便利贴。

因为我们已经做到电子化了,所以直接在语雀中查找就行,相当的方便。

在笔记本外面做好标记

这个方法我用在了草稿本上。因为有时候需要整理思路,这时候草稿本是更非常不错的选择,等想法落地时再记录到文档上。我已经用掉了好几本草稿本了,我会在本子封面的左下角标上这是第几本,并注上是写完的具体日期。

制作检索用标签

这个跳过吧,因为直接电子化了。而且草稿本也不需要这样,我会把有用的重新整理到电子文档上。

将检索数字化

杜绝“想不起来”的情况

① 检索读书笔记种类

② 检索书名

③ 检索作者名

④ 设置关键词

让“书读百遍”不再是口号

书的价值是通过时间体现的。有些书只有在读完一段时间以后才能让人源源不断地感受到其中的魅力。所以在某种程度上要预想到经过时间的流逝,有些书可能会被淘汰,也有些书会产生新的火花,而我们要做的就是经常整理藏书。

有些书籍是需要多次重读的。人生的不同阶段、不同境遇能品味出不一样的味道。

《鬼谷子》就是很有意思的一本古书。

第五章 让读书体验更充实的19个技巧

1、不依赖网络,多用参考书

作为一名程序员,请问遇到问题,你是通过搜索引擎找答案呢还是先翻api文档?

网络的内容太多,很容易分散精力。

比如我想知道下antd的下拉框怎么才能支持模糊查询,如果去网上查,结果发现“咦,日本要往海里到核废水?”、“我*,明天就要抢五一回家的票了”。

或者是这样。

2、多读百科全书

3、通过订阅来提醒自己

订阅公众号就不错,但是现在的广告真的太多了。我每天早上都会过一遍推送的信息,然后择出几篇感兴趣的,不是培训班就是卖东西。

4、书店里不只有新书旧书,还会有意外发现

5、由浅入深吃透难懂图书

升级要从小怪打起。

先看api再看广大网友的奇淫巧技,能发现有些玩法是真的骚。

6、把书堆成山,读书不再难

7、把名著放在枕边

8、常带三本书同时阅读

9、在家里的每个角落放满书

10、去掉外封,让读书变得轻松

11、杂志要边撕边读

12、不能小看的有声学问

13、准备一支你想珍藏的钢笔

14、名言要贴在显眼处

15、读后感从摘抄开始

16、用复印机让读书更方便

17、用“独创版权页”记录书的履历

18、书与笔记交叉使用

19、书架是读书生活的基地

书中提到的其他书

《信息管理术》《西乡与大久保》《日本姓名史》《3 小时秒变“专家”的独家秘籍》《镇魂:吉田满与他的时代》《让对方“听进心里”的说话之道》《学习日本经济》《日经新闻》《产经新闻》《朝日新闻》《读卖新闻》《思考的技术·绘画的技术》《后汉书》《大和王权》《决定人类未来的 50 件事》《书的命运》《上两年班就辞职》《论读书》《为了年轻的武士们》《名作背后的故事》《茶之书》《书斋曼荼罗》《幸福散论》《各种各样的人》《美国派》《一九八四》《微观经济学》《漫画经济学》《浓香与美味的秘密》《创意的生成》《大脑与心情的整理术》《工作三年就辞职,那个年轻人去哪儿了》《别以为自己永远是胖子》《江户 300 藩最后的藩主》《局外人》《黑心企业》《强权与动荡的超级大国俄罗斯》《战国与幕末》《出版行业的崩坏》《值得一“读”的世界地图》《透过数据看日本地图》《大英百科全书》《西乡札》《文艺春秋》《中央公论》《堂吉诃德》《世界文学全集》《大审问官斯大林》《白鲸》

后记

总体下来作者就是把读书笔记这一件事,翻来覆去的说。

有些值得学习的地方:

- 葱鲔火锅式笔记

- 清单

- 枢纽书

- 输出倒逼输入