一、SQL 查询语句的执行

MySQL 逻辑架构

总体上,MySQL 分为 Server 层和存储引擎层

1、Server 层:涵盖 MySQL 大多数核心服务功能;所有内置函数,如日期、时间、数学和加密函数等;所有跨存储引擎的功能都在这一层实现,如存储过程、触发器、视图

2、存储引擎层:负责数据的存储和提取。其架构模式是插件式的,支持 InnoDB、MyISAM、 Memory 等多个存储引擎,现在最常用的存储引擎是 InnoDB,它从 MySQL 5.5.5 版本开始成为了默认存储引擎,但是在建表时可以指定使用其他存储引擎

一条 SQL 查询语句的执行

select * from T where ID = 10;

连接器

负责和客户端建立连接、获取权限、维持和管理连接

连接又分为长连接和短连接

长连接:指连接成功后,客户端持续有请求,一直使用同一个连接

短连接:指每次只进行很少的查询,然后就断开连接,下次查询再重新建立

长连接可能会导致 MySQL 内存占用过大,因为MySQL 在执行过程中临时使用的内存是管理在连接对象里面的,这些资源会在连接断开的时候才释放,最后会被系统强行杀掉(MySQL 异常重启)

如何解决?

1、定期断开长连接

2、在 MySQL 5.7 或更新版本中,可以在每次执行一个比较大的操作后,通过执行 mysql_reset_connection 来重新初始化连接资源,该过程不需要重连和重新做权限验证,但是会将连接恢复到刚刚创建完时的状态

1、第一步是建立连接。输入命令 mysql -u root -p 并输入密码后,会利用命令中 mysql 这个客户端工具和服务端建立连接,完成 TCP 握手后会利用输入的用户名和密码来进行身份验证。如果输入的密码错误,那么会返回一个 Access denied for user 错误,客户端程序结束执行;否则代表身份认证通过,连接建立成功

2、第二步是获取权限。连接建立成功后,连接器就会去权限表中查出你拥有的权限,即使后面你使用管理员账号对该权限进行了修改,这个权限也不会立即受到影响,这个修改后的权限设置只有在下一次新建连接时才会生效

3、第三步是维持和管理连接。连接建立完成后,若无后续动作,则该连接就处于空闲状态,若长时间没有动作(默认是 8 小时,由参数 wait_timeout 控制),该连接就会被连接器断开,断开后如果继续发送请求,则会收到错误 Lost connection to MySQL server during query ,此时就需要重连后再进行后续操作

查询缓存

负责查看之前是否执行过当前要执行的查询语句

连接建立成功后,MySQL 会拿着当前查询请求先去查询缓存中找一个 key,这个 key 就是之前可能已经执行过的查询语句,它和它对应的结果 value 会以 key-value 对的形式存储在查询缓存中

如果能够在查询缓存中找到这个 key,那么其对应的结果 value 会被直接返回给客户端,无需再进行后续的执行过程,提高效率;否则继续执行后续过程,执行完毕后,执行得到的结果会被存入查询缓存

但是一个表的更新会将这个表的查询缓存全部清空,因此查询缓存很容易失效,只有在更新操作不频繁的表上才适合使用查询缓存

MySQL 提供了查询缓存 ⌈按需使用⌋ ,将参数 query_cache_type 设置成 DEMAND,这样对于默认的 SQL 语句都不使用查询缓存。而对于你确定要使用查询缓存的语句,可以用 SQL_CACHE 显式指定 select SQL_CACHE * from T where ID = 10;

MySQL 8.0 中查询缓存功能已经被弃用

分析器

负责对 SQL 语句做解析,解析出你这个 SQL 语句究竟要做什么操作

1、词法分析。

MySQL 需要识别出 SQL 语句中每个字符串都代表什么,例如 ⌈select⌋ 代表是一个查询语句

2、语法分析。

根据词法分析的结果,语法分析器会根据语法规则,判断你输入的这个 SQL 语句是否满足 MySQL 语法

优化器

SQL 被执行之前,会先经过优化器的处理

例如:表中存在多个索引,或者存在多表关联时,优化器会决定使用哪一个索引,决定各个表的连接顺序

执行器

执行 SQL 语句

MySQL 通过分析器知道了你要做什么,通过优化器知道了应该怎么做,最后就要通过执行器执行语句

开始执行时,首先会验证你对该表是否有查询的权限,没有则会返回没有权限的错误

若有权限,则会根据表的引擎定义,去使用这个引擎提供的接口

二、SQL 更新语句的执行

update T set c=c+1 where ID=2;

首先是连接器进行数据库连接,更新操作会导致该表的查询缓存全部失效,经过分析器知道了这是一条更新语句,经过优化器决定使用 ID 这个索引,最后执行器负责执行该语句

更新操作设计两个日志模块,redo log(重做日志)、binlog(归档日志)

redo log

InnoDB 存储引擎特有的日志

提高更新效率

有了 redo log,InnoDB 可以保证在数据库异常重启的情况下不丢失之前的记录(crash-safe)

将 innodb_flush_log_at_trx_commit 这个参数设置成 1,表示每次事务的 redo log 都直接持久化到磁盘。这样可以保证 MySQL 异常重启之后数据不丢失

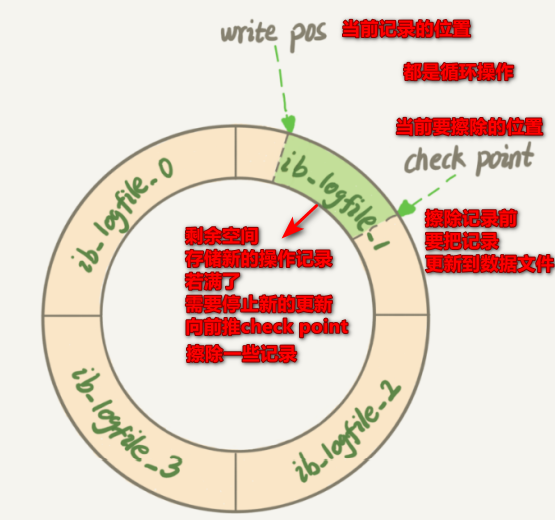

当有某条记录需要更新时,InnoDB 存储引擎会先将记录写到 redo log,并更新内存,此时更新就算完成了。只有在系统比较空闲的时候,InnoDB 存储引擎才会将该操作记录更新到磁盘中。如果 redo log 满了,那么 InnoDB 会停下其他工作,将 redo log 的部分操作记录更新到磁盘,腾出一点空间,来记录新的操作

InnoDB 的 redo log 是固定大小的,比如可以配置为一组 4 个文件,每个文件的大小是 1GB,那么总共就可以记录 4GB 的操作。从头开始写,写到末尾就又回到开头循环写

binlog

作用:归档

属于 Server 层的日志

将 sync_binlog 这个参数设置成 1,表示每次事务的 binlog 都持久化到磁盘。这样可以保证 MySQL 异常重启之后 binlog 不丢失

和 redo log 的不同点:

1、redo log 属于 InnoDB 存储引擎特有的日志;binlog 是 MySQL 的 Server 层实现的,所有存储引擎都可以使用

2、redo log 属于物理日志,记录的是 ⌈在某个数据页上做了什么修改⌋;binlog 属于逻辑日志,记录的是 ⌈该语句的原始逻辑⌋,例如 ⌈给 ID=2 这一行的 c 字段加 1⌋

3、redo log 是 ⌈循环写⌋ 的,固定空间会用完;binlog 是 ⌈追加写⌋ 的,指的是 binlog 文件到一定大小时,会切换下一个,而不会覆盖之前的日志

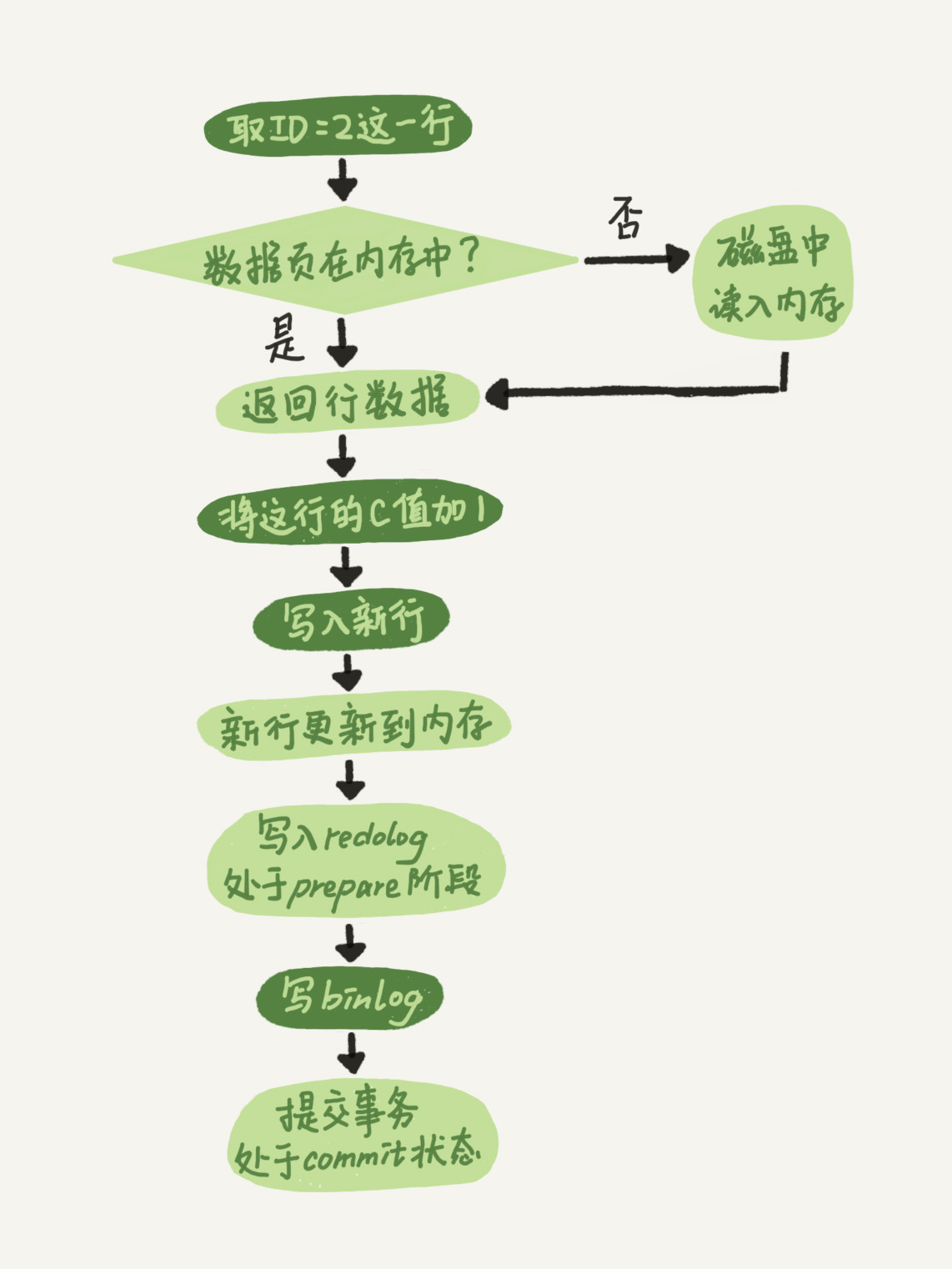

内部执行流程

浅色框表示是在 InnoDB 内部执行的, 深色框表示是在执行器中执行的

1、执行器首先找存储引擎取 ID=2 这一行,若该行所在数据页就在内存中,则直接返回给执行器,否则存储引擎会先从磁盘中将其读入内存,然后再返回给执行器

2、执行器拿到该行数据后,进行更新操作,得到新的行数据,再调用存储引擎接口写入新的行数据

3、存储引擎将这行新数据更新到内存中,并将该更新操作记录到 redo log,此时 redo log 处于 prepare 状态,之后存储引擎会告诉执行器,执行已经完成,随时可以提交事务

4、执行器生成这个操作的 binlog,并将 binlog 写入磁盘

5、最后,执行器调用存储引擎的提交事务接口,存储引擎将刚刚写入的 redo log 状态改为提交(commit),至此,更新完成

两阶段提交

redo log 的写入被拆分为 prepare 和 commit(两阶段提交)

目的:让 redo log 和 binlog 两份日志之间的逻辑一致

简单说,redo log 和 binlog 都可以用于表示事务的提交状态,而两阶段提交就是让这两 个状态保持逻辑上的一致

数据恢复流程

如何让数据库恢复到半个月内任意一秒的状态?

binlog 会记录所有的逻辑操作,并且是采用 ⌈追加写⌋ 的方式;而且系统会定期做 ⌈整库备份⌋,这取决于系统的重要性,⌈一天一次备份⌋ 或者是 ⌈一周一次备份⌋

1、找到最近的一次全量备份,从这个备份恢复到临时库

2、从备份的时间点开始,将备份的 binlog 依次取出,重放到误删表之前的那个时刻

3、将表数据从临时库中取出,按需恢复到线上库

为什么需要两阶段提交?

redo log 和 binlog 是两个独立的逻辑,如果不使用两阶段提交,那么就是先写完 redo log,再写 binlog,或者使用相反的顺序

以 update T set c=c+1 where ID=2; 为例,假设当前 ID=2 的行,字段 c 的值为 0

1、先写 redo log,再写 binlog。如果在 redo log 写完之后,binlog 还没有写完,此时数据库异常重启了;redo log 已经写完,即使数据库崩溃,数据依然可以恢复,因此数据恢复后 c 的值为 1;但由于 binlog 还没有写完,于是 binlog 中就没有记录这一行更新语句,之后如果要使用 binlog 来恢复临时库,由于这个语句的 binlog 丢失,临时库就会缺少这一次更新,恢复出来的 c 就是 0,和原库中的 c 值不同

2、先写 binlog,再写 redo log。如果 binlog 写完之后,redo log 还没写完,数据库就崩溃了;由于 redo log 没有写完,因此恢复后这个事务无效,c 的值还是 0;但是 binlog 已经写完了,其中已经记录了 ⌈把 c 从 0 改为 1⌋ 这个日志,后面使用 binlog 恢复临时库时就会多出一个事务,恢复出来的 c 的值为 1,和原库中的数据不符

三、存储引擎

特性:插件式,可根据需要选择使用不同的存储引擎

MySQL 5.5 之前默认存储引擎:MyISAM

MySQL 5.5 之后默认存储引擎:InnoDB

MyISAM

1、不支持事务、外键,表锁设计(并发性很差),支持全文索引,访问速度快

2、MyISAM 存储引擎的缓冲池只缓存(cache)索引文件,数据文件的缓存交给操作系统本身完成

3、MyISAM 存储引擎表由 ⌈MYD⌋ 和 ⌈MYI⌋ 组成,前者存放数据文件,后者存放索引文件

4、可以通过 myisampack 工具进一步压缩文件,该工具使用 ⌈赫夫曼 Huffman 编码静态算法⌋ 来压缩数据,因此使用该工具压缩后的表是只读的,也可通过该工具来解压数据文件

5、MySQL 5.0 之前,MyISAM 默认支持的表大小为 4GB,如果需要支持大于 4GB 的 MyISAM 表,可以指定 ⌈MAX_ROWS⌋、⌈MAX_ROWS⌋ 这两个属性;MySQL 5.0 版本开始,MyISAM 默认支持 256TB 的单表数据,足以满足一般应用需求

InnoDB

1、支持事务、外键,行锁设计,支持 MVCC,提供一致性非锁定读(默认读取操作不会产生锁)

2、InnoDB 存储引擎将数据放在一个逻辑的表空间中,该表空间由 InnoDB 存储引擎自身管理,MySQL 4.1(包括 4.1) 开始,它可以将每个 InnoDB 存储引擎的表单独存放到一个独立的 ibd 文件中,InnoDB 存储引擎支持用裸设备(row disk) 建立其表空间

3、通过 ⌈多版本并发控制(MVCC)⌋ 获得高并发性

4、实现了 SQL 标准的 4 种隔离级别,默认为可重复读级别 ⌈REPEATABLE⌋

5、使用 ⌈next-key locking⌋ 策略来避免幻读

6、还提供了 ⌈插入缓冲 insert buffer⌋、⌈二次写 double write⌋、⌈自适应哈希索引 adaptive hash index⌋、⌈预读 read ahead⌋ 等高性能和高可用功能

7、InnoDB 存储引擎采用 ⌈聚集 clustered⌋ 方式来存储表中数据,InnoDB 存储引擎表是索引组织表,每张表中的数据都是按主键的顺序进行存放,如果没有显式地在表定义时指定主键,InnoDB 存储引擎会为每一行生成一个 6 字节的 ROWID,并以此为主键

四、索引

索引的目的就是提高查询速度

索引的实现有多种方式,例如:哈希表、有序数组、搜索树

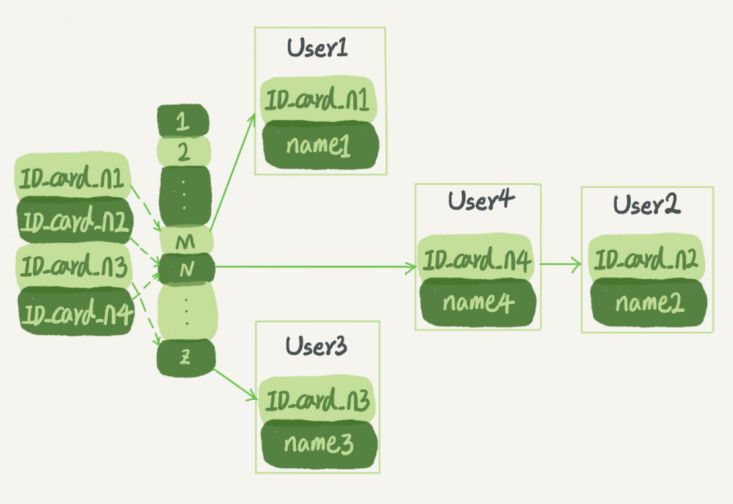

哈希表

以键值对(Key-Value) 形式存储数据

将值放在数组中,用一个哈希函数把 Key 换算成一个确定的位置,然后将 Value 放在数组的这个位置

多个 Key 值经过哈希函数换算,会出现同一个值的情况,此时利用链表处理

只适用于只有等值查询的场景

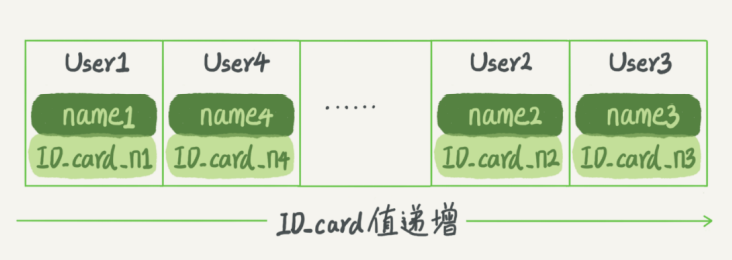

假设现在维护一个身份证信息和姓名的表,需要根据身份证号查找对应的名字

图中四个 ID_Card_n 并不是递增的

优点:增加新的 User 速度很快,只需要往后追加即可

缺点:因为不是有序的,所以区间查询速度很慢

有序数组

有序数组索引只适用于静态存储引擎,比如你要保存的是 2017 年某个城市的所有人 口信息,这类不会再修改的数据

优点:有序数组在等值查询和范围查询场景中性能都非常好,无论是等值查询还是范围查询,使用二分法即可

缺点:但是更新数据就十分麻烦,若向中间插入一个记录,就得挪动后面所有记录,成本高

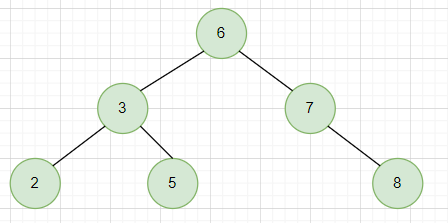

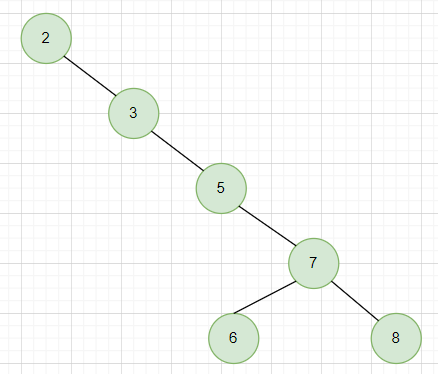

二叉查找树

左子树的键值总是小于根的键值,右子树的键值总是大于根的键值

二叉查找树可以任意构造,但查找效率可能就会降低,例如:

若想最大性能地构造一个二叉查找树,需要这棵二叉查找树是平衡的,也就是平衡二叉树(AVL)

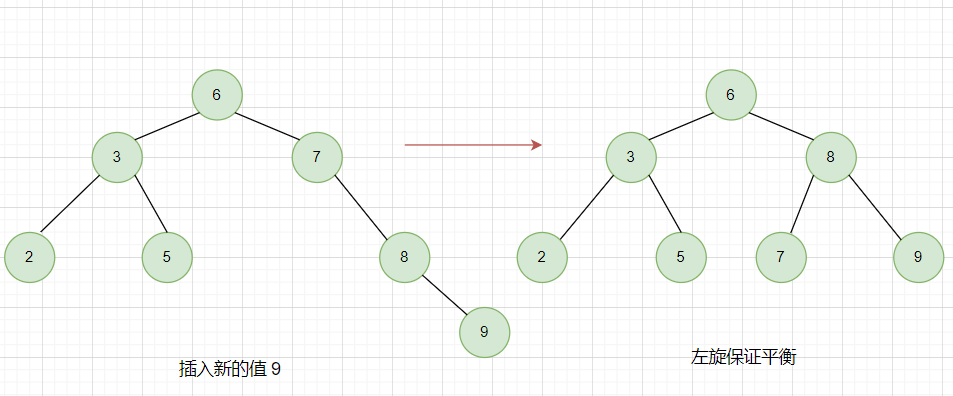

平衡二叉树

首先符合二叉查找树的定义,其次必须满足任何节点的两个子树高度最大差为 1

平衡二叉树的查询速度很快,但是维护的代价很高,通常需要1 次或者多次左旋和右旋来得到插入或更新后树的平衡性,例如:

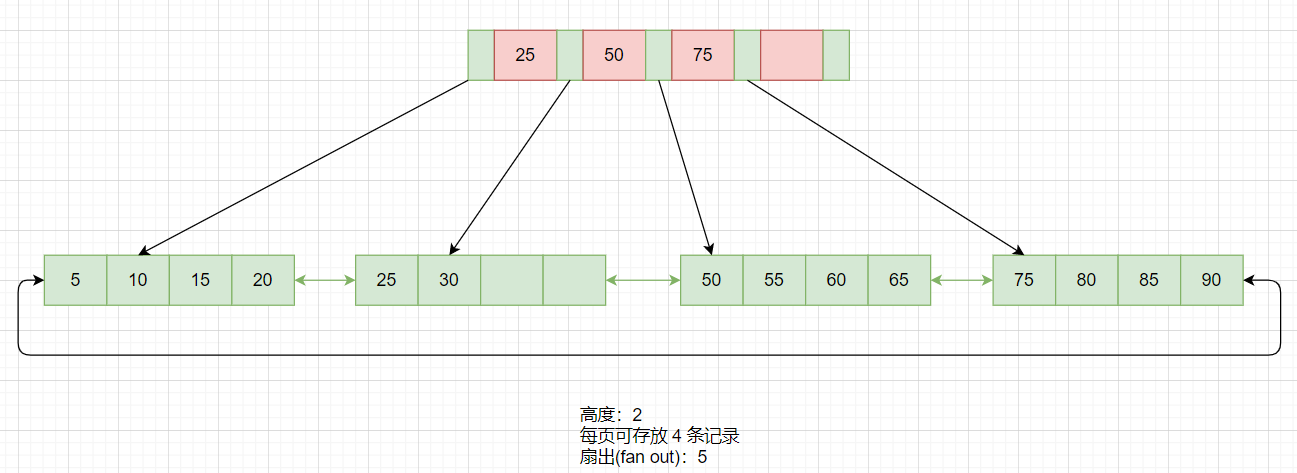

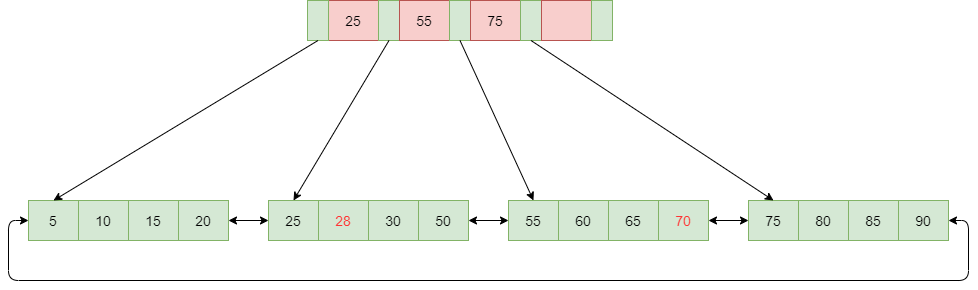

B+树

为磁盘或其他直接存取辅助设备设计的一种平衡查找树

B+树中,所有记录节点都是按键值的大小顺序存放在同一层的叶子节点上,由各叶子节点指针进行连接

插入( 3 种情况)

| Leaf Page 满 | Index Page 满 | 操作 |

|---|---|---|

| No | No | 直接将记录插入到叶子节点 |

| Yes | No | 1、拆分 Leaf Page;2、将中间的节点放入到 Index Page 中;3、小于中间节点的记录放左边;4、大于等于中间节点的记录放右边 |

| Yes | Yes | 1、拆分 Leaf Page;2、小于中间节点的记录放左边;3、大于等于中间节点的记录放右边;4、拆分 Index Page;5、小于中间节点的记录放左边;6、大于中间节点的记录放右边;7、中间节点放入上一层 Index Page |

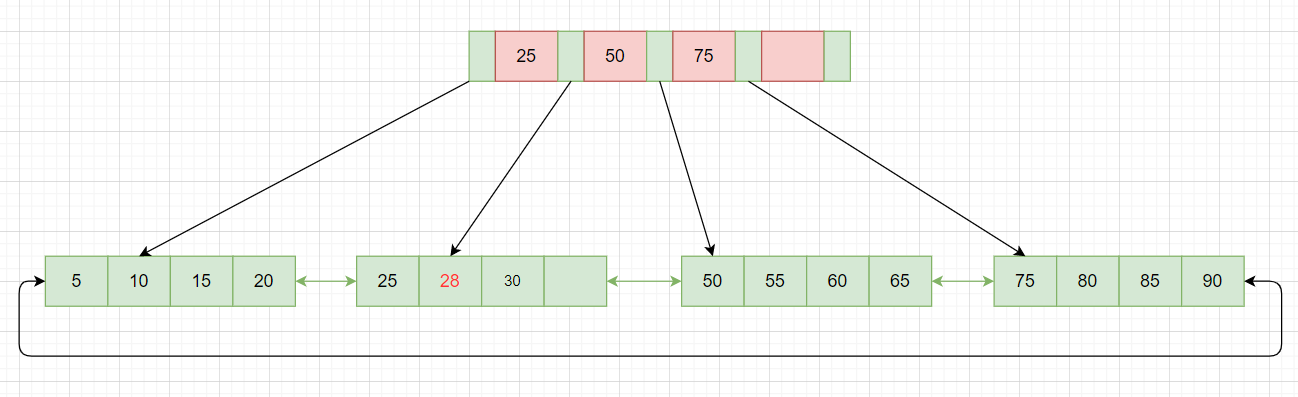

插入 28,此时 Leaf Page 和 Index Page 都没有满

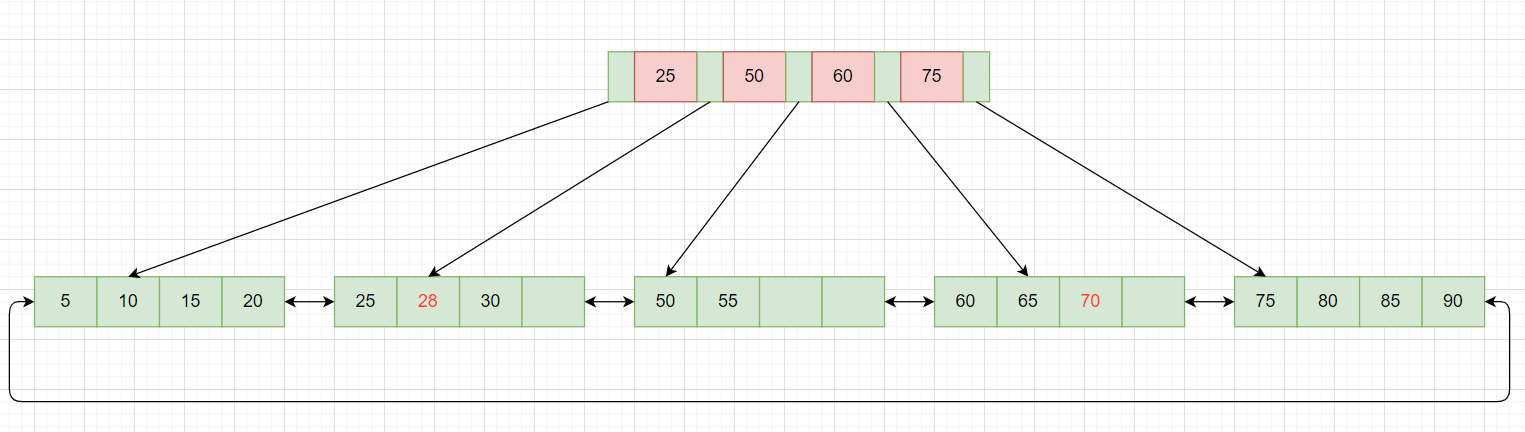

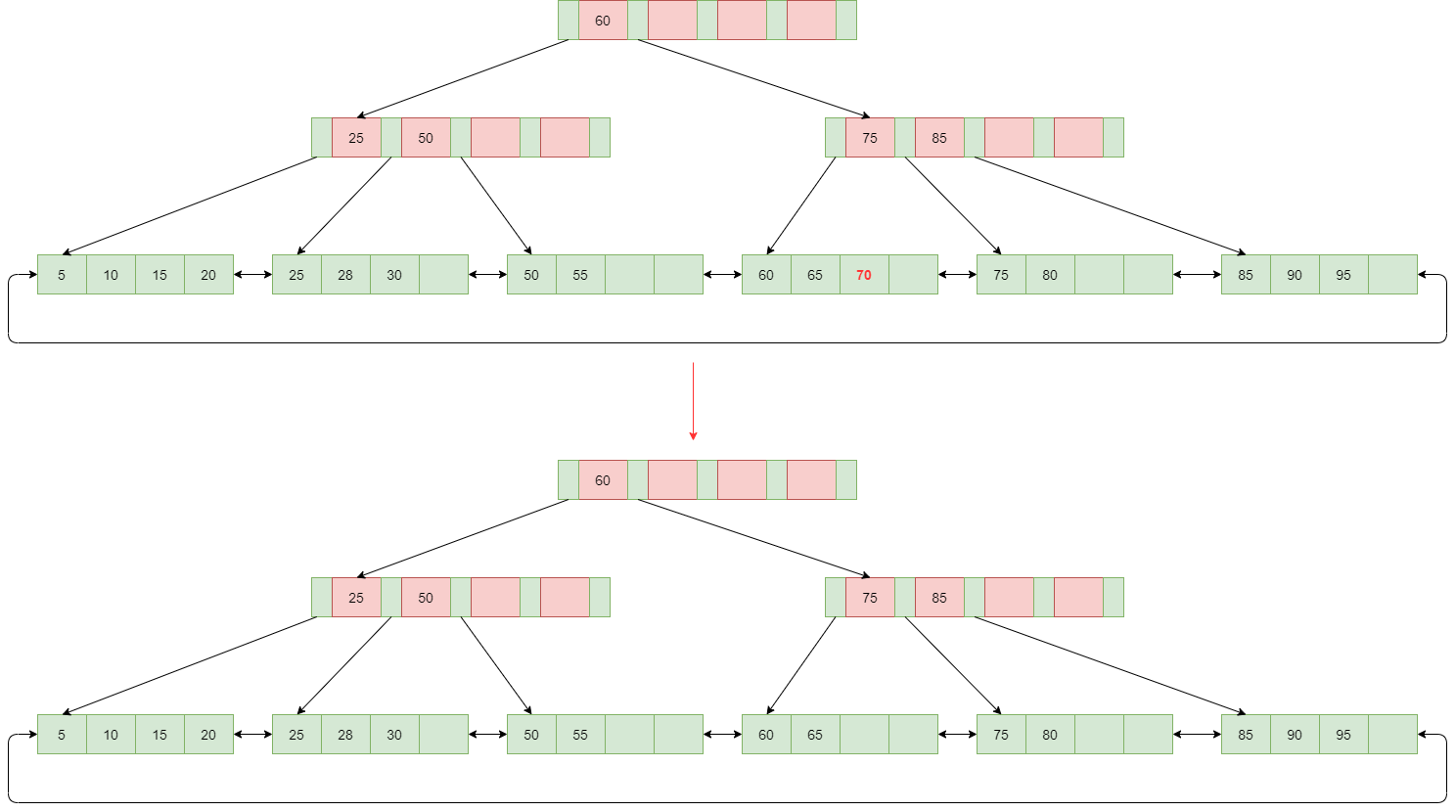

接着插入 70,此时 Leaf Page 满了,Index Page 没有满,插入 Leaf Page 后变成 [50、55、60、65、70],根据中间值 60 来拆分 Leaf Page

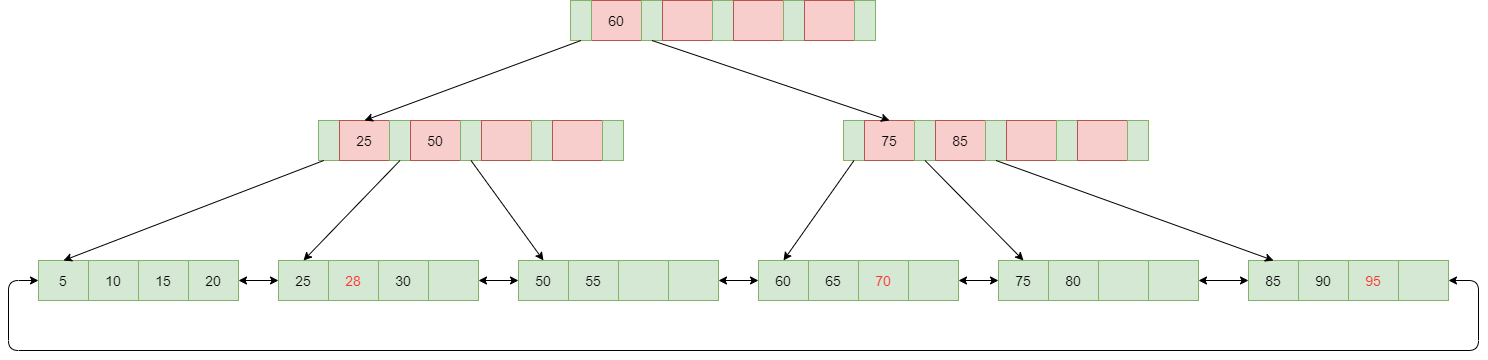

最后插入 95,此时 Leaf Page 和 Index Page 都满了,需要两次拆分

旋转

1、从以上的插入操作可以发现,不管怎么变化,B+树总是会保持平衡,但为了保持平衡,对于新插入的键值可能需要做大量拆分页操作,而 B+树结构主要用于磁盘,页的拆分意味着磁盘的操作,所以应该在可能的情况下尽量减少页的拆分操作,因此,B+树也提供了类似平衡二叉树的旋转功能

2、旋转发生在 Leaf Page 已经满了,但是其左右兄弟节点没有满的情况下;此时 B+树不会急着去做拆分页的操作,而是将记录移到所在页的兄弟节点上;通常情况下,左兄弟会被首先检查用来做旋转操作

例如:插入键值 70,此时 B+树并不会急着去做拆分操作,而是去做旋转操作,减少了一次页的拆分,高度依然是 2

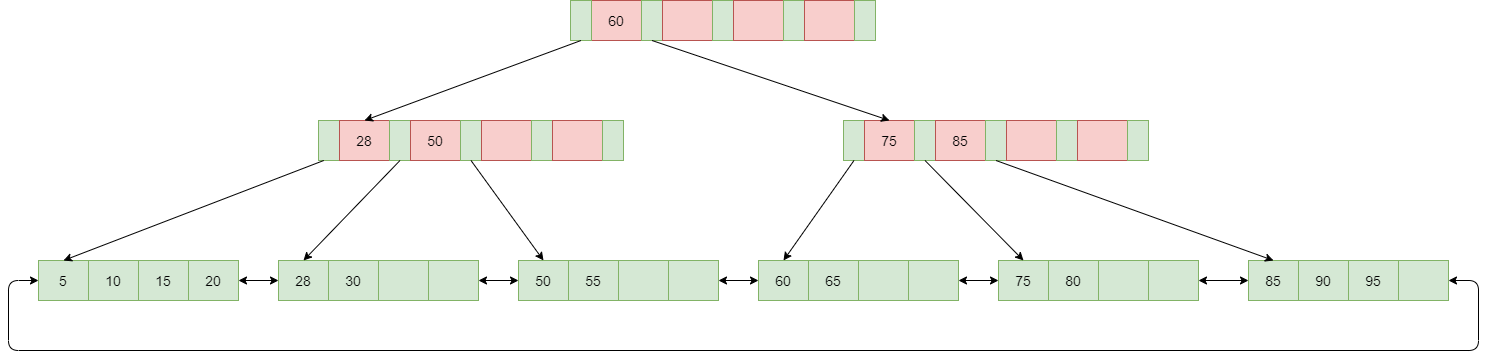

删除(3 种情况)

B+树使用 ⌈填充因子 fill factor⌋ 来控制树的删除变化,填充因子可设置的最小值为 50%

5 阶树:每页最多有 4 个 key,大于等于 5 时就要分裂或旋转合并

4 个 key,如果已经存在了 2 个,表示填充因子为 50%

删除操作也必须保证删除后叶子节点中的记录依然排序

| 叶子页面填充因子小于设置的填充因子 | 索引页面填充因子小于设置的填充因子 | 操作 |

|---|---|---|

| NO | NO | 直接将记录从叶子节点删除,如果该被删除的节点还是 Index Page 的节点,则用该节点的右节点代替 |

| Yes | No | 合并叶子节点和它的兄弟节点,同时更新 Index Page |

| Yes | Yes | 1、合并叶子节点和它的兄弟节点;2、更新 Index Page;3、合并 Index Page 和它的兄弟节点 |

以上面最后一次插入后的结果为例子,首先删除键值为 70 的记录,删除后叶子页面有 2 个 key,填充因子等于 50%,索引页面有 2 个 key,填充因子等于 50%,属于第 1 种情况

删除键值 25 的记录,属于第一种情况,但该值还是 Index Page 中的值,因此删除 Leaf Page 中的 25 后,还应该将 25 的右兄弟节点 28 更新到 Index Page 中

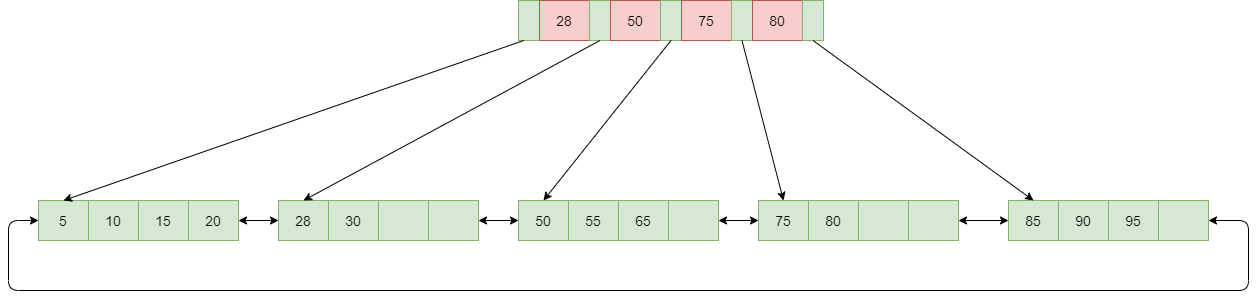

最后删除键值 60 的记录,删除后 Leaf Page 只剩一个 key,填充因子小于 50%,Index Page 填充因子等于 50%,属于第 2 种情况

B+树索引

B+树索引的本质:B+树在数据库中的实现

特点:高扇出性

因此特点,数据库中 B+树的高度一般在 2~4 层,查找某一键值的行记录时最多只需要 2~4 次 IO

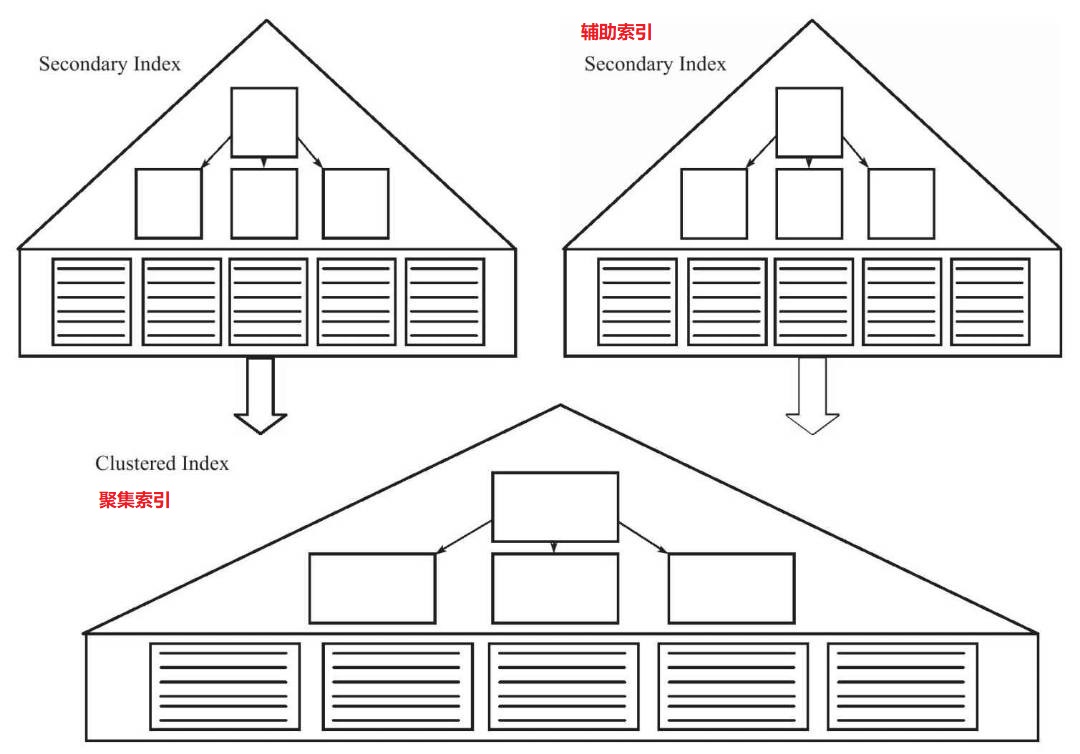

可分为聚集索引、辅助索引,这两个索引内部都是 B+树,是高度平衡的,叶子节点存放所有数据,它们的不同之处在于,叶子节点存放的是否是一整行的信息

主键索引属于聚集索引,叶子节点存放整行数据 非主键索引属于辅助索引,也叫二级索引,叶子节点存放主键的值

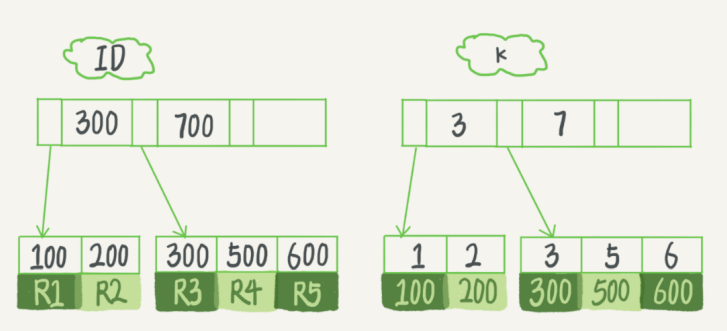

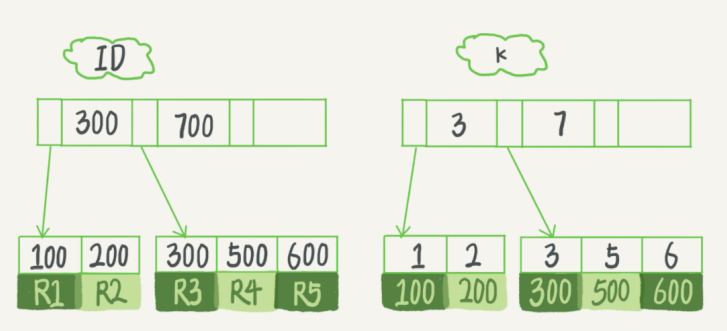

例如:有一个表 T,ID 为主键列,还有一个字段 k,并且在 k 上有索引

create table T(

id int primary key,

k int not null,

name varchar(16),

index (k))engine=InnoDB;

表中 R1~R5 的 (ID,k) 值分别为 (100,1)、(200,2)、(300,3)、(500,5) 和 (600,6)

基于主键索引和普通索引的查询有什么区别?

1、如果语句是 select * from T where ID=500,即主键查询方式,则只需要搜索 ID 这棵 B+ 树

2、如果语句是 select * from T where k=5,即普通索引查询方式,则需要先搜索 k 索引树,得到 ID 的值为 500,再到 ID 索引树搜索一次。这个过程称为回表

3、 基于非主键索引的查询需要多扫描一棵索引树。因此,我们在应用中应该尽量使用主键查询

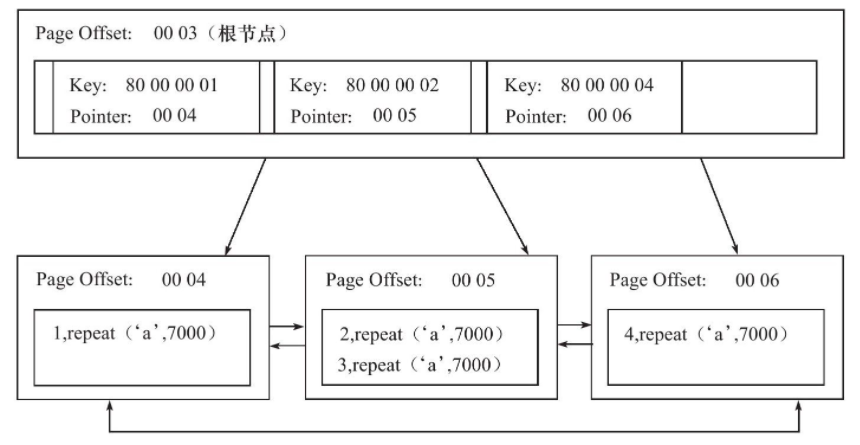

聚集索引

1、InnoDB 存储引擎表是索引组织表,即表中数据按照主键顺序存放

2、聚集索引就是按照每张表的主键构造一棵 B+树,叶子节点存放整张表的行记录数据,聚集索引的叶子节点也称为 ⌈数据页⌋,该特性决定了索引组织表中数据也是索引的一部分,每个数据页都通过一个双向链表进行链接

3、实际的数据页只能按照一棵 B+树进行排序,因此每张表只能拥有一个聚集索引

4、多数情况下,查询优化器倾向于使用聚集索引,因为聚集索引能够在 B+树的叶子节点上直接找到数据

5、由于定义了数据的逻辑顺序,聚集索引可以很快地访问针对范围值的查询,通过叶子节点的上层中间节点就可以得到页的范围,之后直接读取数据页即可

6、数据页上存放的是完整的每行的记录,非数据页(索引页) 存放的仅仅是键值及指向数据页的偏移量

7、聚集索引的存储是逻辑上连续的,并不是物理上连续的。其一,每个页通过双向链表链接;其二,每个页中的记录也是通过双向链表进行维护的

8、对于主键的排序查找和范围查询速度很快,叶子节点的数据就是用户所要查询的数据

辅助索引(有时也叫做非聚集索引)

1、叶子节点并不包含行记录的全部数据,叶子节点除了包含键值外,每个叶子节点的索引行中还包含了一个书签(bookmark),该书签用来告诉 InnoDB 存储引擎哪里可以找到与索引相对应的行数据。由于InnoDB 存储引擎表是索引组织表,因此 InnoDB 存储引擎的辅助索引的书签就是相应行数据的聚集索引键

2、举例来说,如果在一棵高度为 3 的辅助索引树中查找数据,那需要对这棵辅助索引树遍历 3 次找到指定主键,如果聚集索引树的高度同样为 3,那么还需要对聚集索引树进行 3 次查找,最终找到一个完整的行数据所在的页,因此一共需要 6 次逻辑 IO 访问以得到最终的一个数据页

索引维护

B+ 树为了维护索引有序性,在插入新的值时需要做必要的维护

以该图为例子:

假设插入的新 ID 为 400,并且如果 R5 所在数据页满了,那么此时就会进行页分裂,影响性能,还会影响空间利用率,此时 B+树就会进行优化,它不会急着去做页分裂,而是去看当前页的左右兄弟有没有满,如果没满,则会将数据页做合并