事情起因是这样,我同学最近开始看各种人文社科类的书,有了不少心得,然后写了篇想法让我 review 一下。然后看下来我感觉实在有点晦涩。正好当时也看了相关的内容有些感触,就帮忙改了一段做了示例,还并顺便梳理了下写清楚一个观点的流程。(结合 林外(lyndon)]写的 我讲不清楚事情,怎么办]一起食用效果更加~)

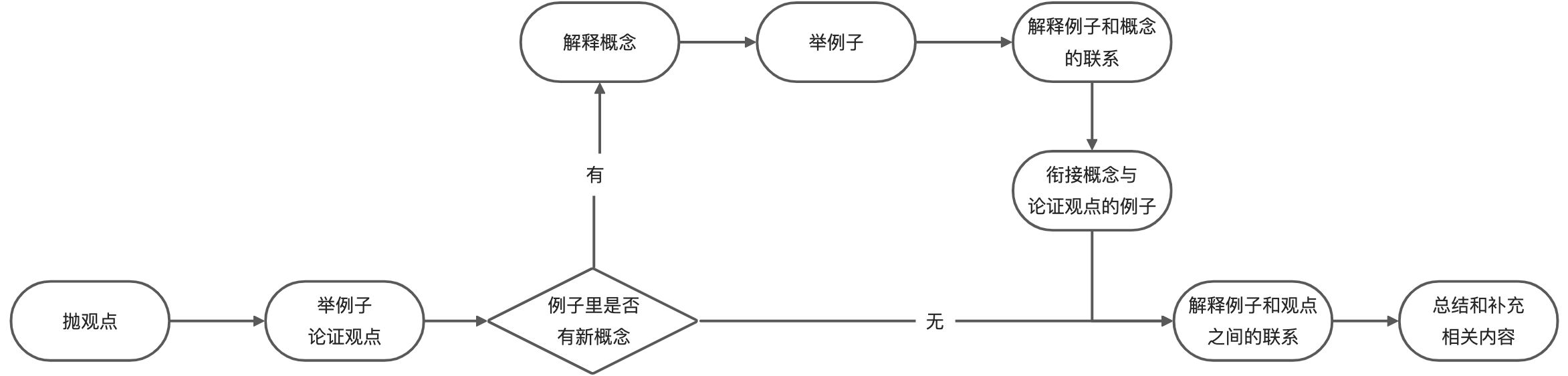

观点论述的流程图如下:

修改前

第一点也是最直接的一点,意识到哲学离我们的生活并不远,普通人也可以去了解,甚至也有一些必要去了解。除了伦理学这种直接相关的以外,其实生活里我们的很多讨论都是哲学家们讨论过的问题。举个直入“打工人”内心的例子,劳动本是人区别于其他动物的特质,但是由于劳动的异化,“人在劳动中不是肯定自己,而是否定自己,不是感到幸福,而是感到不幸,不是自由地发挥自己的体力和智力,而是使自己的肉体受折磨、精神遭摧残。……他的劳动不是自愿的劳动,而是被迫的强制劳动。因此,这种劳动不是满足一种需要,而只是满足劳动以外的那些需要的一种手段。……他的活动属于别人,这种活动是他自身的丧失。结果是,人(工人)只有在运用自己的动物机能——吃、喝、生殖,至多还有居住、修饰等等——的时候,才觉得自己在自由活动,而在运用人的机能时,觉得自己不过是动物。动物的东西成为人的东西,而人的东西成为动物的东西。”上面这段话就出自我们最熟知的一名哲学家的著作[1]。而且,现在也确实有很多哲学工作者在做的努力,就是希望让一部分哲学走出学院,走向大众。比如陈嘉映老师、邓晓芒老师、刘擎老师等,他们会参加访谈节目/综艺,出版面向大众的哲学科普,他们正是名副其实的公共知识分子(尽管公知这个词已经被污名化了。另,关于学术“网红”的思考可以看这篇文章[2])

修改后

第一点也是最直接的一点,意识到哲学离我们的生活并不远,普通人也可以去了解,甚至也有一些必要去了解。除了伦理学这种直接相关的以外,其实生活里我们的很多讨论都是哲学家们讨论过的问题。例如现在常提到的 996、年轻人说“不是不想工作,只是不想上班”等现象,其实马克思在 100 多年前就已经做过了相似的讨论。他称之为「人的异化」。

什么是「人的异化」?有三个工匠修房子的故事可以生动地说明一切。

有三个工匠在一起盖房子,有人分别问他们在干什么。 第一个工匠非常自豪地说:“我要让这座城市变得更美丽。我要争取将城市里的每一个人都称赞我们的城市是最漂亮的。这是我这辈子一定要做的事情!” 第二个工匠很兴奋地说:“我在盖一栋很大的房子,等这房子盖好了,就可以住很多很多人。” 第三个工匠则一脸茫然地说:“没看到我在忙吗?工头安排我来砌砖呢。”

很显然,第一个工匠则是有意识的劳动,清楚自己做的是什么,为谁而做,做成了会让世界就得更美好,内心是幸福和满足的,甚至可能没有工资也会去做。他具备一个真正意义上的人的本质,即有意识的劳动,有创造性的劳动。第三个工匠已经异化成机器,修房子只是维持生计的手段,他的内心是拒绝的,要是可以不做就绝对不做。 第二个工匠则居中,处于较为混沌的状态。

可能绝大部分现代人的状态就是处于第二个工匠和第三个工匠之间,这就是资本主义导致的「人的异化」。马克思在《1844年经济哲学手稿》里深刻地批判了这种现象:

“人在劳动中不是肯定自己,而是否定自己,不是感到幸福,而是感到不幸,不是自由地发挥自己的体力和智力,而是使自己的肉体受折磨、精神遭摧残。” “人的劳动不是自愿的劳动,而是被迫的强制劳动。因此,这种劳动不是满足一种需要,而只是满足劳动外其他需要的一种手段。” “这样的结果就是,人只有在运用自己的动物机能(吃喝拉撒)的时候,才觉得自己在自由活动;而在运用人的机能(劳动)时,觉得自己不过是动物。” “动物的东西成为人的东西,而人的东西反而成为了动物的东西。”

看到这样鞭辟入里的论述,我想很难有谁不会为之震撼。这也只是哲学这座森林中的一片树叶而已,有更多的宝藏值得我们去深挖。而且现在也确实有很多哲学工作者在做的努力,就是希望让一部分哲学走出学院,走向大众(比如陈嘉映老师、邓晓芒老师、刘擎老师等)。