本节为重点内容

思考题

1、15-17世纪欧洲国家在宗教问题上的冲突与调和。

2、宗教改革爆发的背景、实质、影响及评价。

3、德国、瑞士、英国宗教改革的特点。

4、欧洲近代历史上三大思想解放运动——文艺复兴、宗教改革与启蒙运动三者之间的联系及影响。

名词解释

- 《九十五条论纲》

- 《奥格斯堡和约》

- 《至尊法案》

- “先定论”

- 南特敕令

- 欧洲三十年战争

- 《威斯特伐利亚和约》

- 威斯特伐利亚体系

一、宗教改革的背景

(一)根本原因:天主教会严密的精神统治

(二)直接原因:天主教会的腐败和搜刮

(三)必备条件:西欧统一民族国家的出现

第一步:欧洲民族意识的觉醒。

第二步:11-12世纪以后,市民阶级开始推动欧洲统一民族国家的形成。

第三步:14世纪以来,欧洲正在形成中的民族国家政治、经济实力日益加强,试图摆脱天主教会的控制。

第四步:15世纪,伴随欧洲近代统一民族国家的出现,宗教改革运动爆发。

15世纪西欧统一民族国家的出现是宗教改革运动发生的必备条件,而另一方面宗教改革运动的发生也推动了西欧近代民族国家的形成。

(四)文化因素:文艺复兴运动的促进作用

1、承认、重视人的价值,唤起人民对天主教及其神学的怀疑与反感。

2、对天主教的腐败现象进行淋漓尽致的揭露。

3、发掘出基督教的原始教义,为宗教改革家攻击天主教、制定新教义提供有力的根据。

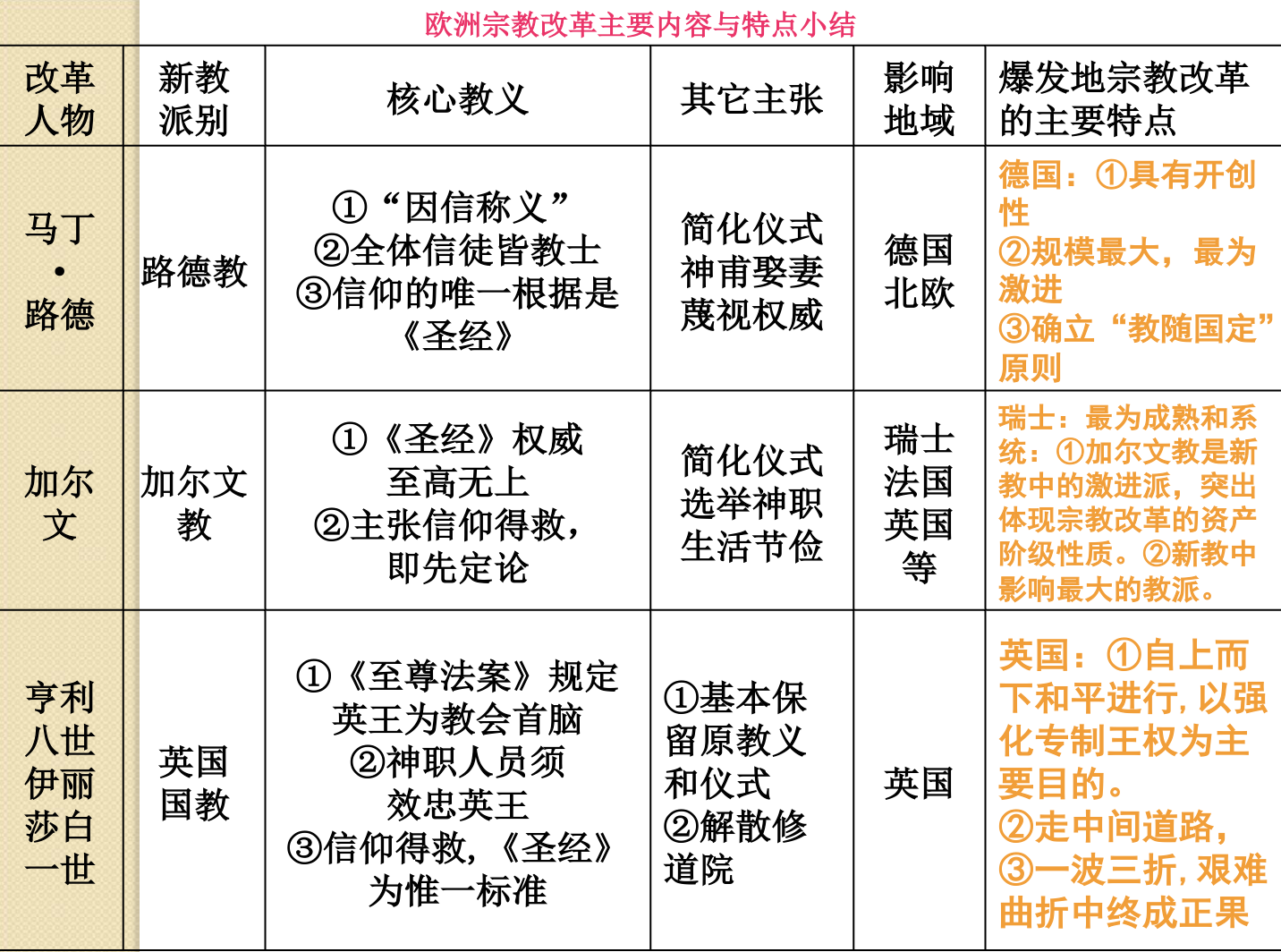

三、宗教改革运动三大中心地区

德国、瑞士和英国宗教改革的特点分析

《九十五条论纲》

路德在他所提出的《九十五条论纲》中,他否定了教皇&神学的权威,肯定了两个原则:

- 第一,因信称义。人要得救全靠个人的信仰,而不是靠神职人员的干预。

- 第二,信仰的惟一依据是《圣经》,而不是天主教神学。

- 并提出了“信仰耶稣即可得救”的原则。

《奥格斯堡和约》

- 1555年信仰新教的诸侯和信仰天主教的诸侯缔结了一个非常重要的和约——《奥格斯堡和约 》

- 确立了教随国定的原则,宗教由诸侯国来决定。诸侯有权决定其臣民的信仰。

- 这是一个非常非常重要的合约,是欧洲历史上第一个宽容新教的和约。路德教得到正式确认,但是只限于德国的北部,南部仍然信仰天主教。

《德国宗教改革的特点》

- 具有开创性

- 规模最大

- 最为激进

- 确立了“教随国定”原则

《瑞士宗教改革的特点》

- 最为成熟、最为系统

主要表现

1、加尔文教是新教中的激进派,突出体现了宗教改革的资产阶级性质。

(1)教义: “先定论”(或“预定论”)

- 《基督教原理》:新教的主要指导著作和经典著作

- 先定论有利于资本主义发展

- “先定论”(或“预定论”),作为新教理论核心和基石。

- 一些人的成功与永生,另一些人的失败与灭亡,都是上帝预先决定。

- 从创世以来,上帝就把世人分为“选民”和“弃民”,选民注定得救,弃民注定灭亡。个人在现实生活中的成功与失败,只能服从上帝给他的安排,非人力所能左右。

- 宣称资产阶级是上帝的选民,资产阶级注定得救。

(2)教会组织形式: 由民主选举产生的长老领导

担任长老的人一般是富裕的市民或企业家——资产阶级主要代表人

2、加尔文教是新教中影响最大的教派。

适应新兴资产阶级要求,得到迅速广泛传播。

3、宗教改革与加尔文独裁

(三)英国宗教改革运动

1、英国宗教改革运动发生的原因

(1)导火索:亨利八世的离婚案

《至尊法案》

- 规定英王是英国教会的元首,并拥有任命教职和决定教义的权利。

- 英国教会就成为国家机构的一部分,英国的王权得到了空前的强化。

- 至尊法案的颁布,标志着英格兰教会与罗马教会的正式决裂,由此揭开了英国宗教改革的序幕。

(2)推动力:英吉利民族国家的形成。

(3)经济根源:资本主义生产关系的发展 。

(4)理论基础和群众基础:威克里夫的思想与罗拉德派的异端活动。

(5)可能性和必要性:王权的强大。

(6)外部条件:欧洲大陆新教学说的广泛传播;教皇权力的衰落;法、西无力干涉;民众的广泛支持。

2、英国宗教改革活动的特点

(1)采取自上而下的方式,由英王领导和平进行,以强化专制王权为主要目的。

原因: 历史传统:尊重王权。

历史条件:国王有实权。

(2)走中间道路

表现:虽然使英国与罗马教会决裂 ,建立了以国王为首的国教,但是又保存了天主教的教义、礼仪和教阶制度。

原因:

平衡新旧教徒利益的结果,英国特殊的政治格局的产物;

客观形势使然:迫于国内外尖锐的政治、外交、宗教斗争形势。

总评:

巩固了英国的稳定局面,推进英国历史的发展。

(3)一波三折,改革在艰难曲折中修成正果

表现:

历经4代国王、长达70年:

亨利八世宗教改革使英国教会摆脱了罗马教皇的控制 ,国王成为教会的元首;

爱德华六世保住了亨利八世宗教改革的成果 , 向前推进;

玛丽女王完全改变宗教改革政策,实现英国与梵蒂冈的重新联合;

伊丽莎白重新恢复、确定了亨利八世时期宗教改革的法案;重建了英国的国教,彻底斩断了英国教会同罗马教廷的联系;巩固和强化了专制王权。

总评:

宗教改革运动的三大中心地德国、瑞士和英国中,以德国规模最大、最为激进,以瑞士加尔文教最为成熟和系统,以英国最为曲折艰难 。

四、天主教会的应对措施 ——反宗教改革运动

(一)目的:抵御新教的攻势,重振天主教的声威。

(二)措施

- 革除教会内部弊端,停止出售赎罪券,惩治贪污腐化,加强对神职人员的监督;

- 召开宗教会议,宣传天主教教义和信条的正确性、教皇具有最高权威;

- 加强宗教裁判所的活动,加紧打击异端;

- 1534年创立耶稣会,成为天主教会中反宗教活动的最重要工具。

(三)天主教会反宗教改革的影响:

1. 一定程度上纯洁了天主教会,恢复了天主教会的部分势力;

2. 在信仰问题上,天主教与新教各派之间仍寸步不让,争论、迫害和战争依然存在。

天主教反宗教改革的总结:

只是恢复了天主教会的部分势力,并未完全达到抵御新教攻势、重振天主教声威的目的。

五、宗教改革的实质

- 近代资产阶级革命的一部分

- 心灵革命 思想革命 文化革命 社会革命 资产阶级革命

- 思想价值观念的形成

六、宗教改革的评价

黑格尔把文艺复兴和地理大发现称为近代“黎明的曙光”,把宗教改革则称为“黎明之曙光以后继起的光照万物的太阳。”

罗素认为:“宗教改革摧毁了基督教世界的统一性以及经院学者以教皇为中心的政府理论”,从而使近代国家主义得到长足发展。

宗教改革不仅成为欧洲中世纪文化与近代文化的历史分水岭,而且也成为欧洲南北综合力量对比发生根本性逆转的关键。

(一)总评

沉重打击欧洲封建统治堡垒天主教会,极大解放人们的思想,为欧洲资本主义发展扫清道路,为欧洲走向近代社会创造了条件。

- 思想观念上:推动旧有的道德风尚和世界观的转变,解放了思想,为资本主义的兴起和发展奠定了基础。

- 解放了思想

- 宗教改革推动了旧有的以奢侈腐化、享乐为主的道德风尚发生了转变,恪守“天职”、勤奋节俭的新教伦理推进了资产阶级新的精神状态的形成,为资本主义的兴起和发展奠定了基础。

- 政治上:导致基督教会的分裂,从而为西欧近代民族国家的崛起创造了条件。

- 文化科学上:摧毁了天主教会的精神统治,促进了西欧各国近代教育的普及和科学的发展,具有社会性的影响 。

(二)存在的问题

宗教改革并未彻底解决天主教会与新教之间的矛盾,使得宗教迫害、宗教纷争愈演愈烈。

(三)前景

实现宗教宽容,要走的路还很长。

宗教宽容

- 宗教宽容问题,在欧洲是个大事情,关系到欧洲千家万户

- 宗教迫害、宗教纷争伴随宗教的发展,给欧洲人留下深刻印象

互相攻讦

- 宗教改革,虽是改革,实际上就是一场革命,是一场血雨腥风的革命

- 天主教——新教

- 新教内部不同派别

圣巴托罗缪之夜 (1572年)

- 法国宗教战争最严重的一次

- 天主教徒对新教徒的大屠杀

- 圣巴托罗缪惨案(Massacre of Saint Bartholomew’s Day)

- 圣巴托罗缪是法国的狂欢节 每年的8月25日。

此次天主教对胡格诺教徒的屠杀发生在圣巴托罗缪节的前夜,故称圣巴托罗缪之夜。

1572年8月24日夜,正是圣巴托罗缪节的前夜,天主教徒在巴黎全城大肆屠杀前来参加新教领袖亨利四世婚礼的毫无准备、手无寸铁的新教徒(包括妇女儿童)。

- 杀戮行动从巴黎开始,根据历史学家们的研究,仅巴黎一处,被屠杀的新教徒就有3000之众。

- 大屠杀从巴黎开始,很快蔓延到其他地方,一周内,约十万新教徒被杀。

南特敕令 (1598年)

- 法国的宗教战争断断续续打了三十年,最后胡格诺教认输。

- 1598年,改信天主教的亨利四世签署

- 宣布天主教为法国国教,承认法国国内新教徒胡格诺教徒信仰自由,并在法律上享有和公民同等的权利。

- 欧洲第一个有关宗教宽容的敕令。

- 欧洲第一个宽容新教的合约——1555年的《奥格斯堡合约》。

欧洲三十年战争(1618-1648)

- 天主教同盟和新教同盟

欧洲近代史上第一次国际性战争

主要战场——德国

- 以德国新教诸侯、丹麦瑞典法国为一方,并得到荷兰、英国、俄国的支持

- 另一方:德国天主教诸侯、神圣罗马帝国皇帝和西班牙

- 天主教法国支持新教阵营——与法国在欧洲大陆的死敌西班牙争夺欧洲大陆的霸主地位。

参战的其他各国,除了宗教方面的原因外,也怀有各自的政治经济方面的目的。

持续三十年,没有分出胜负高低

- 妥协性文件——《威斯特伐利亚和约》

- 第一个国际性多边条约,不仅结束了三十年战争,暂时把战乱稳定下来,而且也结束了一个时代——宗教专制时代

《威斯特伐利亚和约》(1648年)

- 重申1555年奥格斯堡和约确定的教随国定的原则,而且将这个原则扩大,不仅适用于路德教,也适用于加尔文教。

- 规定,实行天主教的国家里,要给予新教徒以信仰自由。

- 在长期宗教战争中,欧洲人逐渐认识到无论是新教还是旧教,哪一方都不能大获全胜

- 任何一个教派不可能强大到把自己的意志强加于其他教派。

- 任何一个教派为了自己的生存都必须采取互相容忍的政策。

- 不同教派并存是自然的现象。

- 因此,宗教信仰逐渐成为私人的事情。