西南联大的的由来

1937年抗日战争全面爆发,北平和天津相继沦陷,整个华北也被日军侵占。很多高校纷纷南迁,当时国民政府教育部决定在大后方的湖南长沙和陕西城固,设立两所临时大学,以便北平、天津两地的大学生仍然能够在一大批学有专长、蜚声中外的教授和专家的指导下,继续进修,为胜利后建设国家作贡献。为此目的,广大师生不辞艰辛,千里步行,结集到了预先选定的地方。

长沙临时大学,由北京大学、清华大学和南开大学三所学校组成。临大分设两处:理工学院在长沙韭菜园圣经学校,文学院在南岳白龙潭圣经学校。

1937年11月,日本飞机空袭长沙火车站。原在北方认为长沙南岳比较安全,如今却像前线一样了,为此长沙临时大学决定再迁往云南的蒙自县和昆明两个地方1。南岳的文学院,迁到蒙自县。长沙临时大学迁来长沙、南岳办学,为时不过半年之久,便分两路离别了湖南。

西南联大的迁徙之路

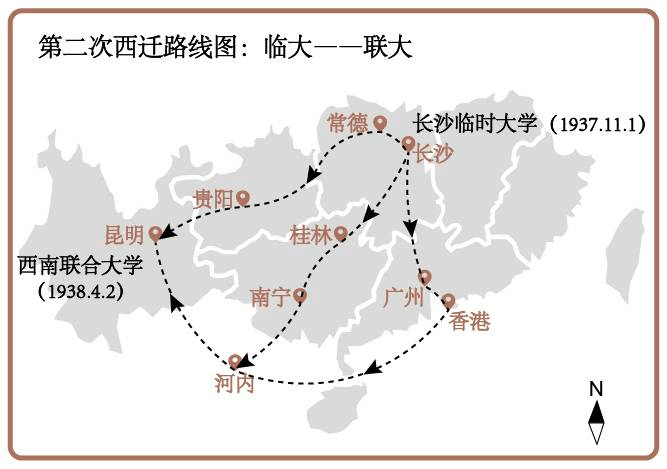

1938年2月中旬到同年4月28日,长沙临时大学从长沙搬迁到昆明。师生主要有三条路线迁入昆明。

香港越南路线

经广州、香港乘船到越南海防市,再坐火车到昆明。走这条路线的重要教授有陈寅恪等。陈教授 的妻子因为心脏病被留在香港由许地山照顾。大多数教师、家眷及部分女同学选择了这条路线。

广西越南路线

广西政府曾经邀请长沙临大师生迁移到桂林等地办学。临大常委采纳了北大经济系主任秦瓒教授的建议,决定仍然迁往更加安全的云南。

为了向广西政府解释学校不迁移到广西的原因,学校派遣陈岱孙教授去向广西说明。同行的有朱自清、冯友兰、钱穆、汤用彤、贺麟等十多人,由朱自清任团长。他们一行从长沙乘坐汽车经过桂林、柳州到南宁,再经过镇南关到越南河内,最后顺滇越铁路到达昆明。

经济条件较好的男同学和少数女同学也选择了这条道路。他们从长沙坐火车到桂林,再从桂林换乘汽车途经柳州、南宁到越南。最后也顺滇越铁路到达昆明。

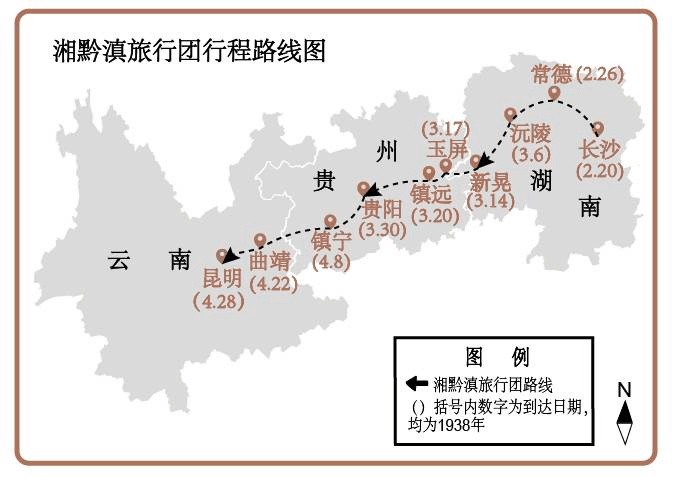

湘黔滇旅行团

这是最艰苦的迁移路线。1938年2月19日师生开始迁移,共计336人。旅行团团长为黄师岳中将。其中重要教授有闻一多、黄钰生、袁复礼、李继侗、曾昭抡、吴征镒等。师生徒步经过湖南湘西进入贵州,最后抵达云南昆明。湘西的土匪众多,路途不安全。作家沈从文先行与湘西各方势力协商,最终土匪没有为难师生。

4月28日,师生经过艰苦跋涉到达昆明。迁移全程约三千里,可能为学生大规模迁徙路程之最。师生把这次迁移办成教学任务,在途中对抗日救国进行积极宣传,同时也不忘记在途中学习与实践。

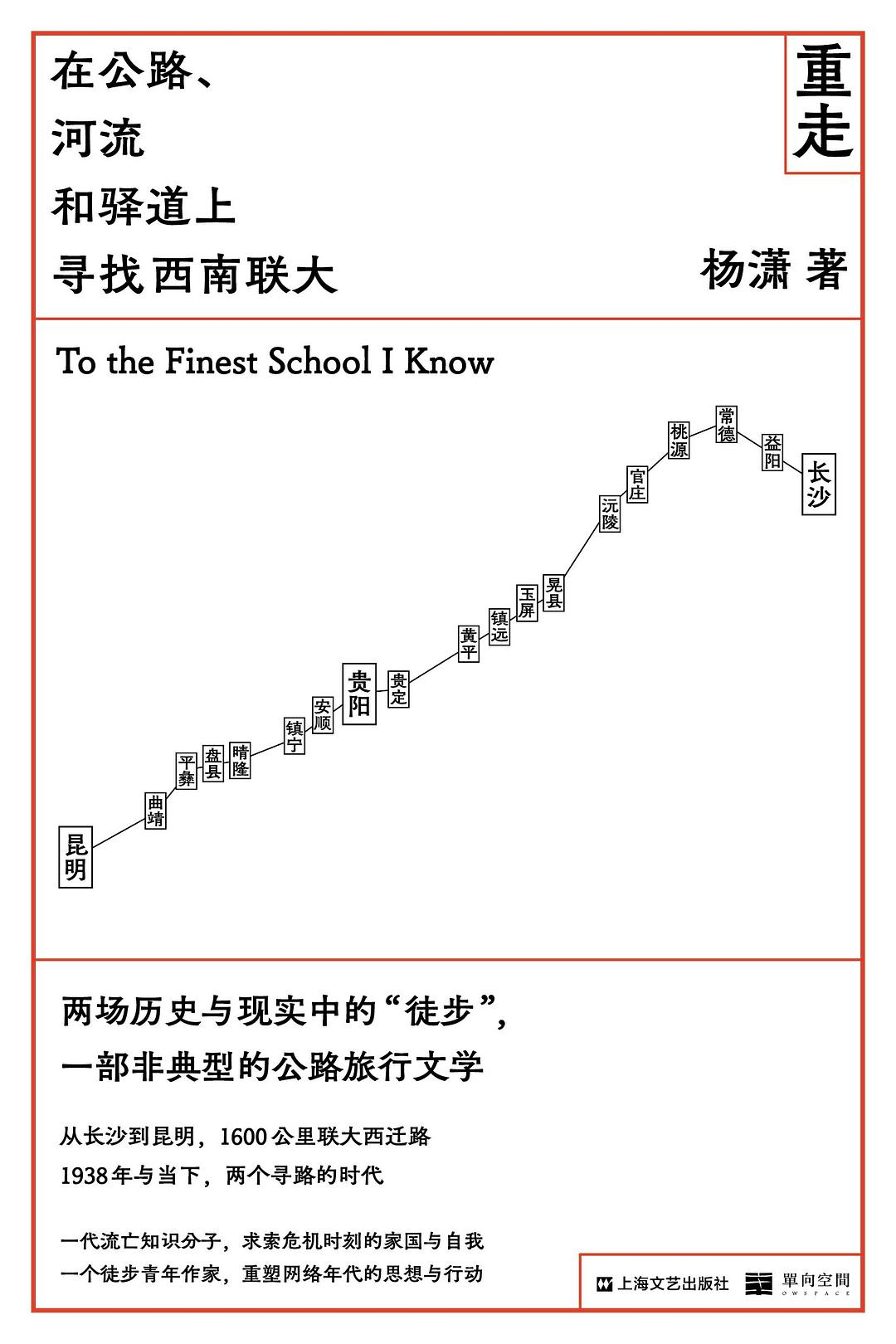

作者的行进线路,基本与八十年前的西南联大师生湘黔滇旅行团线路重叠,所以从哪里出发到哪里停歇,每两个站点之间多少距离,都已经做了充分的规划。

硕果累累的西南联大

西南联大建校八年多以来,在其中的毕业生取得了瞩目的成就。最有名的就是我们两位诺贝尔奖获得者杨振宁、李政道, 八位两弹一星的专家,熟知的有邓稼先。

170多位中国科学院院士和中国工程院院士。那教授就更不必说了。中文有 闻一多,朱自清,哲学有冯友兰,金岳霖。社会学有费孝通,历史有吴晗。数学陈省身 华罗庚,物理学家有 吴大猷,赵忠尧。吴大猷写出了《多分子的结构及其震动光谱》陈寅恪写出了《隋唐制度渊源略论稿》冯友兰写出了《贞元六书》,王力出版了中国现代语言学的奠基之作《中国现代语法》,吴宓用英文写了《世界文学史大纲》。费孝通试图构建社会学版卡文迪3许实验室,还有地质学家冯景兰4的《川康滇铜矿纪要》。著名流体力学家和物理学家周培源写出了《湍流论》

。这这段时期里,不管是任教老师还是跋山涉水的学生。都是在艰难时局下大放异彩的璀璨群星。

感悟

文化传承,民国时期的这么多文人大师,在战乱的时候依旧潜心求学,给后人留下了宝贵的精神文化。我们现在的很多文化成果,很多都是建立在它们那个时代大师们的研究。所以在我们当今的时代,我们有哪些东西可以继承给我们的子孙后代。比如我们现如今的科技成果等等。

从个人来说,我们要随时要保持一个勤于学习的一个状态,虽然我们做不到像这些大师们几十年如一日的潜心研究,但是我们认真工作,钻研我们的擅长的领域,成为一个行业专家也是有可能的。无论在何种境遇下,都会有自己的一席之地。

- 选择迁往昆明,因为云南避敌最远,也因为云南有滇越铁路通往国外,无论是图书器材运输,还是与外部文化教育界的沟通,都较方便,

- 卡文迪许实验室是近代科学史上第一个社会化和专业化的科学实验室。它的建立标志着实验室已不再局限于科学家私家住宅中的地下室和阁楼。

- 1927年—1928年,在粤北地质考察中,冯景兰在世界首次发现“丹霞地貌”这种独特的地貌,发表于1928年的论著《广东曲江仁化始兴南雄地质矿产》中(首发原版珍藏在中国地质资料馆)。将丹霞山的红色砂砾岩系命名为丹霞层,阐述了其发育形成的这种独特地貌的特点、分布、形成原因等[]