(图源:Cultivating Creative Collaboration)

设计思维,一是积极改变世界的信念体系;二是一套如何进行创新探索的方法论系统,包含了触发创意的方法。设计思维以人们生活品质的持续提高为目标,依据文化的方式与方法开展创意设计与实践。

斯坦福大学机械工程学教授约翰·阿诺德(John E. Arnold)是最早发表有关设计思维的人之一。设计思维的核心是以人为本的创新方法论,通过设计思维的指导,面对问题不是急于寻找解决方案而是发现真正问题所在,同时并不局限一种解决方案,而是从人的需求出发,多角度、多观点、多论证总结归纳出最合适符合的用户需求解决方案。我们本次讨论是在互联网设计中的设计思维方法论的使用。

何为设计思维

设计思维的方法论是引导我们跳出思维定式,寻求新的可用性的思维方式,核心还是以用户为中心的体验设计(UCD),该设计方法论不仅仅适用于互联网产品设计,基本上满足大部分以解决问题为主导类型的场景。作为用户体验设计师,我们需要对用户的行为更加的敏锐,同时也需要我们对于用户有更加敏感和强烈的共情。这时设计思维就为我们提供了足够多的且完善的用户体验方法论。整个设计思维是以提供解决方案为基础、以解决方案为向导的思维形式。践行设计思维需要具备一下要素:

- 换位思考

- 也是我们常说的同理心,需要重新了解用户的感受和表象,当然,其中也包含需求。

- 实践

- 通过测试、模拟、访谈、问卷等形式收集问题,启发思考

- 协作

- 在整个方案的整合过程中,或许会遇到跨部门、跨职能的情况,这就需要我们具备跨部门、跨职能、跨专业的合作能力。

(图源:Christina Morillo)

为什么需要设计思维

先来举个例子,一天下午,项目组PM找到我们组,说有个项目的UI需要开始启动,随后开始进行产品需求宣讲。会议结束之后,UI设计师们开始忙碌起来,有的在拆分任务、有的在广设计网站寻求思路、有的在「交头接耳」…。然后两个小时不到,UIer开始下手画图。3、5天之后UI设计完成,然后进行UI组内部评审时候,问到某个页面为什么这样设计时,设计师们开始嘀咕起来说「感觉这样设计比较合理,至于为什么要这样设计,并没有说出来个123」。其实UI设计,尤其是有3年左右的经验的来说,尤其是半路出家的,很多还只是停留在经验主义,缺乏理论的设计思维支撑,因为互联网产品大部分是面向用户的(我不喜欢叫用户为客户),所以UI是需要理性的,需要有说服力的。

所以在那次之后,我们开始强调设计的结果需要拿出理论依据来验证自己的设计是合理的设计、是当前情况下的最优方案。设计不是一个急于求成的过程,是需要一个「收集问题—拆分问题—测试方案—达成结论—最终实施」的过程。

再比如我们最近在做的一个某电网在线协同办公项目。该项目客户明确说不要做成一个系统,做成一个满足业务的工具就好,并且项目使用人员包括一些年长的领导,他们对复杂的操作感觉厌倦。所以在设计过程中,我们重新考虑不同使用人员的情况,在领导经常驻留的页面采用区块设计,同时添加各个功能的快捷方式,保证在最低操作步骤情况下满足需求。

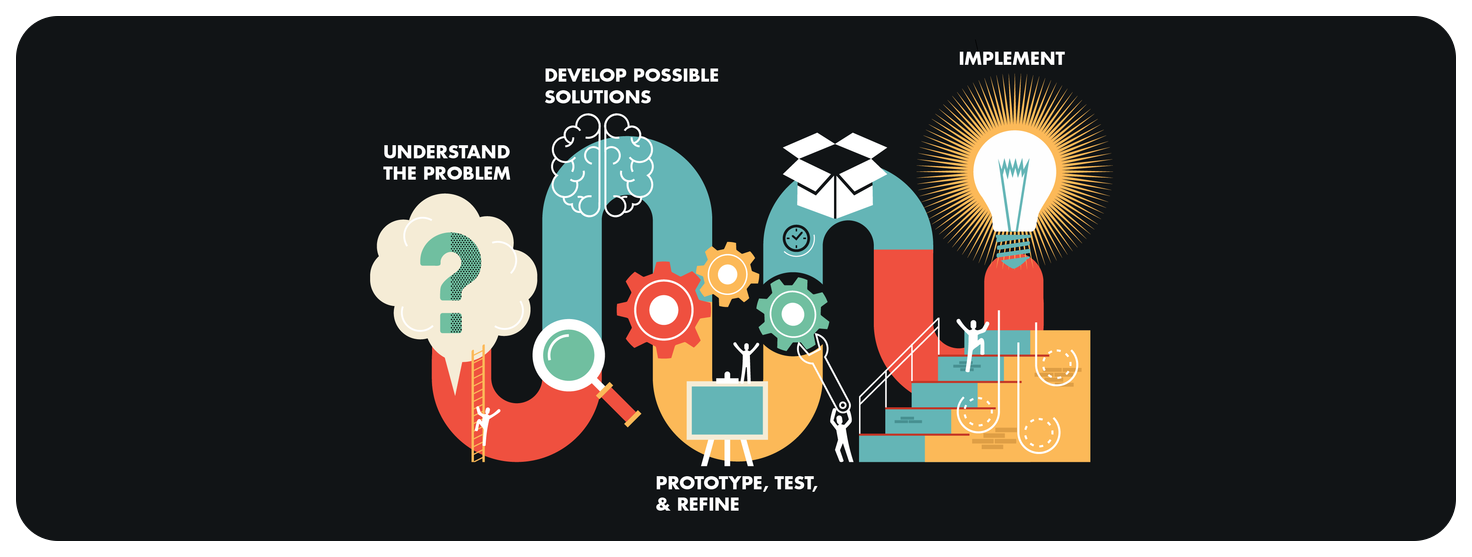

用户体验设计思维的各个阶段

好的产品体验设计,它是通过各种方法及原则推算出来的理性结果。设计思维是一种设计方法论,在我们平时产品设计或者用户体验设计中有很重要的意义。坦福大学哈索 – 普拉特纳设计研究院提出的六个阶段模型:理解用户、定义问题、形成概念、原型设计、测试验证。

(图源:Design thinking, explained)

理解用户(共情)

顾名思义,要解决一个问题,理解用户首先你需要与亟待处理问题的受众群体产生共情。这是以用户为中心的设计方法中最关键的一步。同用户产生共情,注意,共情和同情是完全两个意义,这里我们不展开说。

共情即移情、同理心。

理解用户是设计思维过程的第一阶段。在该阶段,设计师的目标是对你要为之设计的人和你要解决的问题有一个理解。这个过程包括观察、参与和共情你要设计的对象,了解他们的经历和动机,并让自己沉浸在他们的物理环境中,以便对所涉及的问题,需求和挑战有更深入的个人理解。

共情对于以人为中心的设计过程是至关重要的,共情帮助设计思考者抛开自己对世界的假设,以便洞察用户和他们的需求。

在我们实际操作中,实践的方法也有很多。比如:

- 用户访谈

- 问卷调查

- 5W方法

- KANO模型

- 故事分享与捕捉

共情对我们设计师来说很重要,无论是产品设计是还是用户体验设计师亦或是UI设计师,因为它让我们能够真正理解和发现我们为之设计的对象的潜在需求和情感。因此,我们可以设计满足成功的产品或服务的三个参数的解决方案:可取性、可行性和商业可行性。

走到使用场景中去,与使用者交谈,换位思考,收集信息

(图源:EMPATHY)

定义问题

定义问题是基于上一步对用户的分析,描述用户痛点的过程,是设计思维中最重要的流程之一。但是我们常常犯得错误是尝试使用共情,仅仅是将陈述的问题与自己的经验关联起来,并且错误的认为自己已经完全了解情况而仓促下手开始下一阶段的工作。但实际的情况可能比我们最初想象的更复杂、更细微更具有价值。

问题定义中的设计思维还要求以不同的视角跨职能洞察每个问题,并不断进行不懈的提问,就像小孩子一样,为什么?为什么?为什么?直到最后答案就会浮现出来。最后,通过设计思维来定义问题需要在定义问题陈述时中止判断。我们所说的可能与我们所说的完全不同。因此,

对于用户所产生的疑问,我们通过打标签的方式进行归类生成一份POV以供我们后面的「形成概念」做准备。

在我们定义问题时,可以通过下方方式进行整理:

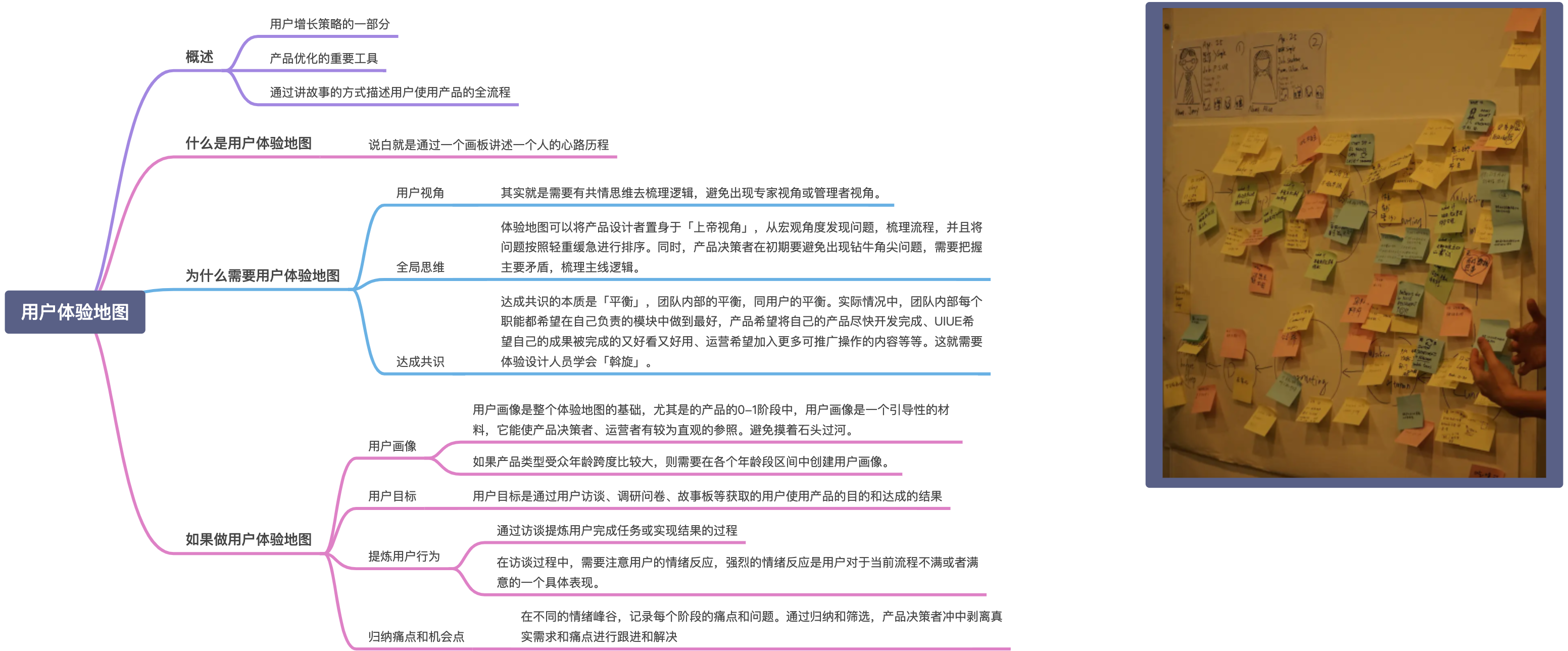

- 体验地图

- 共情地图

- 共情地图详细讲解可参考「用工作坊的实例,教你使用人物角色共情图!」

- 用户原型

形成概念

设计思维是基于解决方案的框架,因此重点在于提出尽可能多的想法和潜在的解决方案。形成概念既是设计的核心思想原理,又是设计思想过程中的一步。形成概念无关乎对错,因为我们需要在后面进行测试验证,在这个流程中,我们希望用户或者参与讨论的人提出更多的假设,就是头脑风暴,但是需要在我们整理出来的用户体验地图和访谈的框架之内。

(图源:思维导图的三种用法,你会几种?)

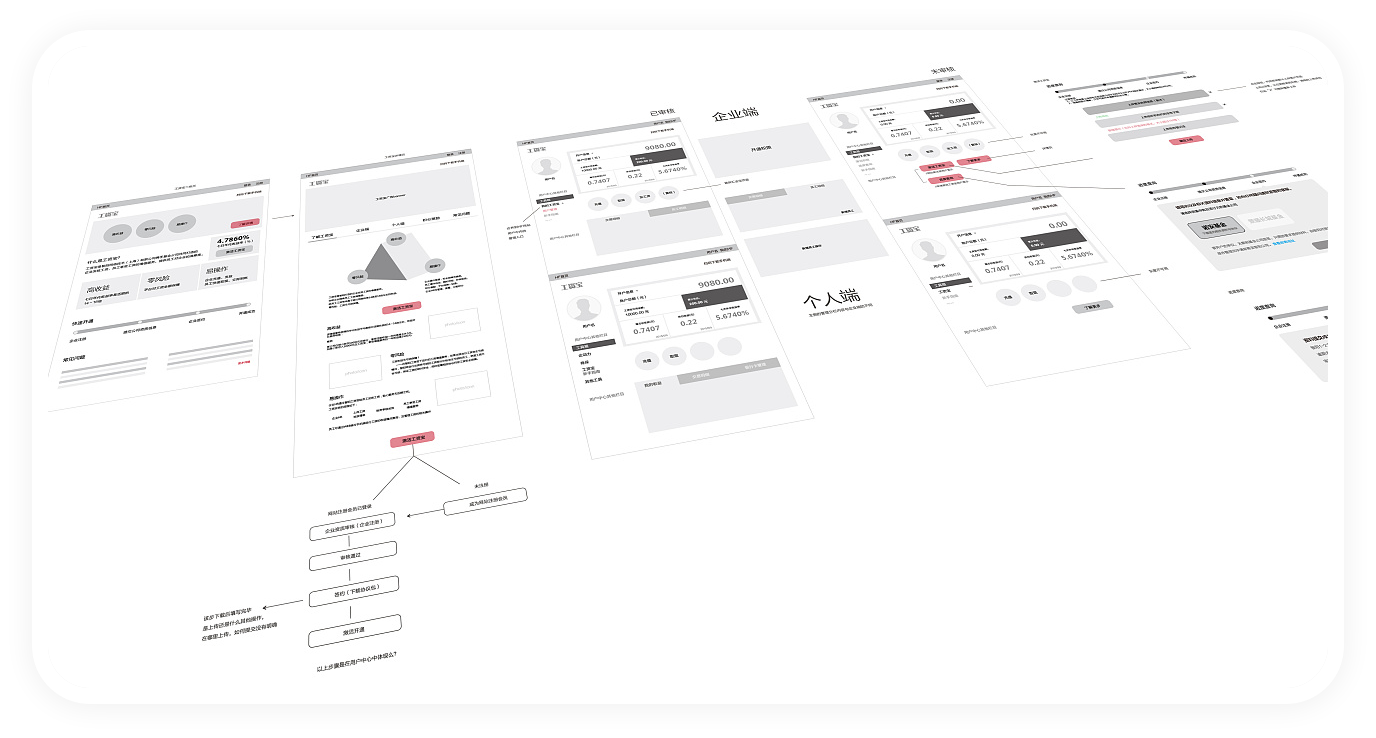

原型设计

经过了定义和探索,团队会设立一个设计体验目标。类似上面的思维脑图那样,脑洞之后剩下的没有寂寞,我们需要将想法回收,用原型设计实现具象的想法。原型设计者需要在前期尽量参与以上所有流程,以帮助在原型设计阶段。

(图源:产品原型设计—高保真原型图AI)

测试验证

在之前阶段我们已经完成了对于用的访谈、画像的描绘、用户行为的分析和原型的制作,我们不能通过以上的几个环节就草草定下来产品方向,接下来就是验证我们的想法和原型设计的方向正确与否。验证测试即是上一个流程的结束,又是将产品实现的开始。

在向用户或者参与测试者分享我们的原型时,我们需要做好充分的心理准备,因为他们或多或少都会提出一些建设性的建议或意见,我们并不需要当场就需要解决他们提出的问题,而是在测试验证结束之后对于提出的问题进行收集归类并自问,”设计的这个方案是否为最佳方案“、”整个产品是否是基于UCD设计“、”配色、布局、插画是否与品牌定位相吻合“等等。

出自自己之手的设计,首先要说服自己,再展示给相关测试人员,甚至是产品决策者。同样,对于一些属于本职能范围内的疑问,我们也需要依据设计策略进行反馈。

(图源:User Experience Testing: UX Methods and Tools )

尾巴

设计思维不是设计师的专用策略,虽然我们本篇主要讲的是针对互联网产品设计,其实设计思维适用领域很广泛,它是解决问题的一种方法。当然,现在很多项目中推进设计思维比较艰难,公司要考虑人员成本,这是一个很现实的问题,但并不反感设计者们结合设计思维完善自己的设计思路。体验设计是玄学,是一种讲究策略的玄学。

参考资料:

《Design thinking, explained》Rebecca Linke

《产品设计,从同理心开始》 陆小凤

《What is Design Thinking?》IDEO

《设计思维 —臭皮匠的方法论》UXDesigner李

《User Experience Testing: UX Methods and Tools》 crazyegg