1.1 前言

**

举一个场景化的栗子,大家平时逛街的时候能记住哪些广告呢? 我们虽然每天看到那么多的信息,但是真正记住的却不多。还有当我们看到复杂的事物的时候,心里会涌现不舒服的奇怪感受,有时候这种感受没有办法用语言来描述。那么为什么会有这些感受呢?

其实道理很简单,我们做的东西是给人用的。人是动物不是一台机器,人的认知和记忆能力是有限的。视觉设计和心理是相互联系的,并且可以相互影响。格式塔原则可以帮助我们理解和控制这些联系。

今天就给大家科普下格式塔原则到底是什么?在设计中如何运用?是如何影响到我们的生活学习的?本文会结合大量案例分析讲解,无论你是平面设计师,UI设计师,插画师,设计小白还是路人,一篇文章让格式塔帮你做出更好的设计!

1.2 什么是格式塔原理

**

格式塔学习理论可谓是现代认知主义学习理论的先驱,自1912年由韦特海墨(M,Wetheimer)提出后,在德国得到迅速发展。

1910,这位心理学家乘坐火车度假旅行。当火车经过一个铁路道口的时候,他发现道口闪烁的灯竟然像马戏团表演时剧院帐篷上环绕的灯光,令他产生了光在运动的错觉。(而我们坐火车永远就只会遇到熊孩子和熊孩子)然后他赶紧下火车买了一个西洋镜,来测试自己的想法。

他将一张图片放在西洋镜内部并通过狭缝观看时,一系列静止图像看起来像是动图。接着他用简单的抽象线条制作不同的画条,通过改变这些元素来研究导致错觉的原因。似动(Apparent Movement)实验成为格式塔心理学的起点。

1.3 解决什么问题

他们认为思维是整体的、有意义的知觉,而不是联结起来的表象的简单集合;主张学习是在于构成一种完形,是改变一个完形为另一完形。我们的视觉系统自动对视觉输入构建结构,并在神经系统层面上感知形状、图形和物体,而不是只看到互不相连的边、线和区域。所谓格式塔,是德语Gestalt**的译音,意即“完形”或“形状”;他们认为学习的过程不是试尝错误的过程,而是顿悟的过程,即结合当前整个情境对问题的突然解决。再通俗一点就是人是怎样认知和记忆所看到的事物。

主要包括以下三方面的实验研究:

2.1 似动现象

**

似动现象是形成格式塔心理学的基础。是指两个相距不远、相继出现的视觉刺激物,呈现的时间间隔如果在1/10秒到1/30秒之间,那么我们看到的不是两个物体,而是一个物体在移动。

例如,我们看到灯光从一处向另一处移动,事实上是这只灯息了,那只灯同时亮了。这种现象正是不能把整体分解成部分的证据。这种现象的组成部分是一些独立的灯在一开一关,但组成一个整体后,给人造成这些灯在动的假象。

后来,格式塔心理学把重点放在整体系统上,在这个系统中,各个部分是以一种能动的方式相互联系在一起的,也就是说,仅根据各分离的部分,无法推断出这个整体。所以人们把它称为“格式塔或完形心理学”。

A、这张螺旋图是静态还是动态的?盯着漩涡看一会,你就会感觉到它在转动。

B、你数数看有几个黑点?当你的眼睛离开那个白点时,就出现白的负象,即黑。当你重新把视点 集中在原来的白点上时,它又变成白色的了。因此,当你的眼睛不断地 在移动的时候,那些黑白点 (正负像) 也就在不断地变化。

C、你看是水平线还是不规则的斜线?事实上所有的横线都是水平的,不信你拿尺子比一下。

2.2 整体与部分

**

看起来格式塔心理学是把重点放在整体上,但这并不意味着他们不承认分离性。事实上,格式塔也可以是指一个分离的整体。

研究认为,一个人的知觉场始终被分成图形与背景两部分。“图形”是一个格式塔,是突出的实体,是我们知觉到的事物;“背景”则是尚未分化的、衬托图形的东西。知觉帮助我们把图形从背景中分离出来。图形与背景的对比越大,图形的轮廓越明显,则图形越容易被发觉。

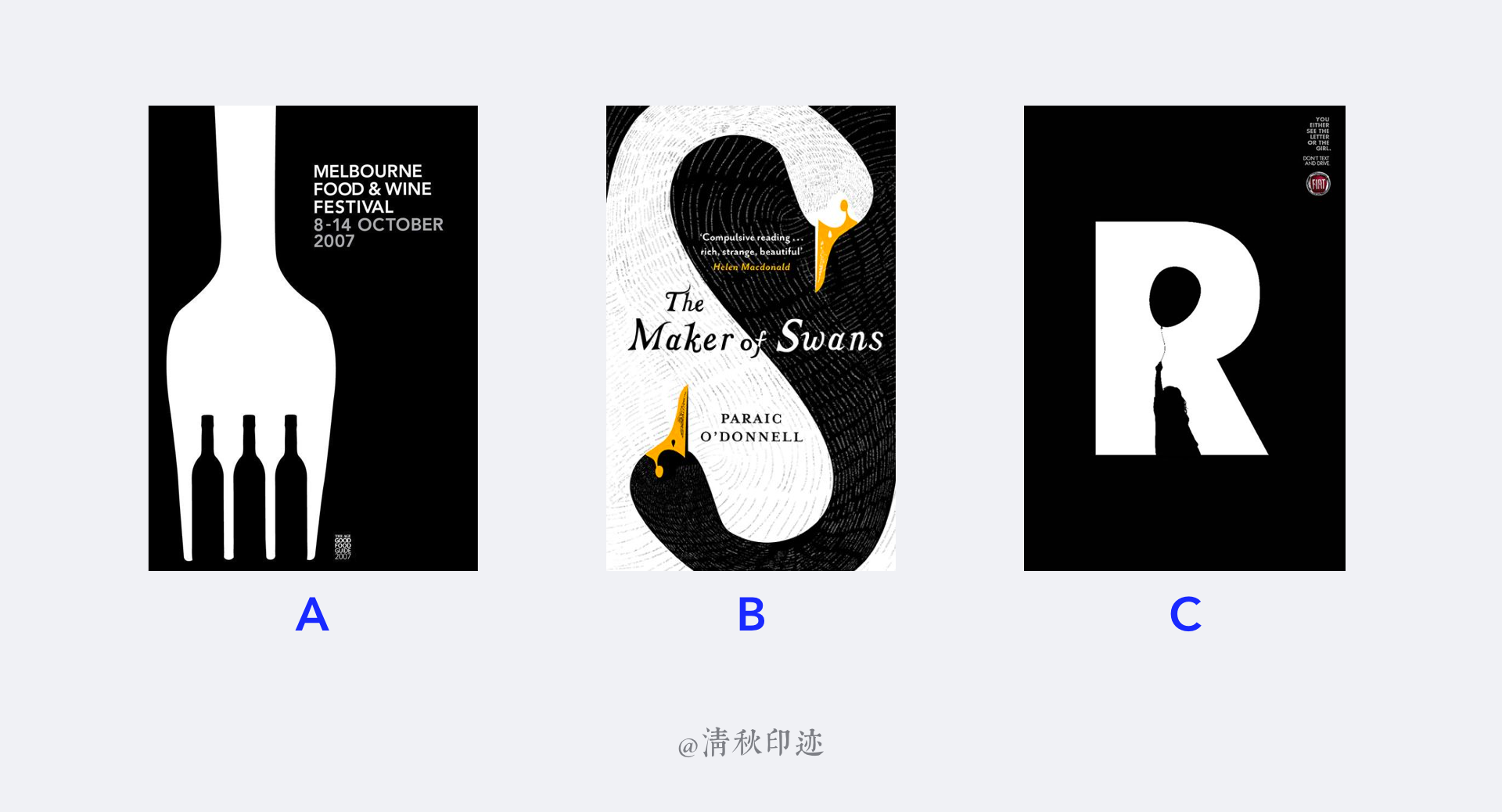

上图A:这幅美食节广告中,酒瓶是被战略性地放置,以创造一个叉子的错觉。黑色酒瓶是图形,白色叉子是背景;在另一种情况下,黑色酒瓶是背景,白色叉子是图形。

B:一黑一白两只天鹅,白天鹅和黑天鹅可以互充图形与背景的关系。

C:这幅海报中,小女孩和气球是被战略性的放置,以创造一个字母“R”的错觉。这两个角色同样可以在图形和背景中互换。

2.3 顿悟实验

W·科勒在一次实验中用绳子把一只香蕉悬挂在笼子的顶棚上。笼子里只有惟一的一只木箱可以使用。6只黑猩猩看到香蕉时跳跃起来竭力想抓住香蕉,但是徒劳。有一只名叫苏尔坦的黑猩猩马上停止了这些白费力气的努力,开始从各个方向打量箱子。忽然它停在箱子前面,抓起它并径直朝目标走去。它把木箱迅速放到地上,爬上箱子,从木箱上面使劲跳起,终于抓住了香蕉。

W·科勒还对这组黑猩猩使用其他工具进行了观察,如利用木棍去获取放在笼子外面的水果。这些黑猩猩甚至能够将两根短棍连接起来做成一根长棍。同样,它们还能把两三个箱子叠放在一起,再爬到放在最上面的箱子顶上,借助一根木棍去获取香蕉。

苛勒通过对黑猩猩进行的许多实验,提出了顿悟理论。他认为问题的解决不是由于尝试错误,而是由于顿悟。所谓顿悟,就是内在地把握情境的关系性,并依此改变整个情境。

或许正如一些批评家所指出的那样,顿悟不是一种独立的学习过程或学习形式,而是学习达到一定程度的表现或者结果。一定的经验积累,是产生顿悟的前提。

沃尔夫实验时要求实验体观看样本图形并记住它们,然后在不同的时间里根据记忆把它们画出来。结果发现实验体在不同的间隔时间画出来的图像都有不同。有时再现的图画比原来的图画更简单更有规则,有时原来图画中显著的细节在再现时被更加突出了。还有的比原来的图像更像某些别的我们都很熟悉的图案了。沃尔夫把这三种记忆规律称之为格式塔三大记忆律:「水平化」、「尖锐化」、「常态化」。

△上面这两个品牌logo哪个才是正确的?

水平化leveling

水平化是指在记忆中我们趋向于减少知觉图形小的不规则部分使其对称;或趋向于减少知觉图形中的具体细节。

尖锐化sharpening

尖锐化是在记忆中与水平化过程伴随而行的。尖锐化是指在记忆中,人们往往强调知觉图形的某些特征而忽视其它具体细节的过程。在有些心理学家看来,人类记忆的特征之一,就是客体中最明显的特征在再现过程中往往被夸大了。

常态化normalizing

常态化是指人们在记忆中,往往根据自己已有的记忆痕迹对知觉图形加以修改,即一般会趋向于按照自己认为它似乎应该是什么样子来加以修改的。

—fy—