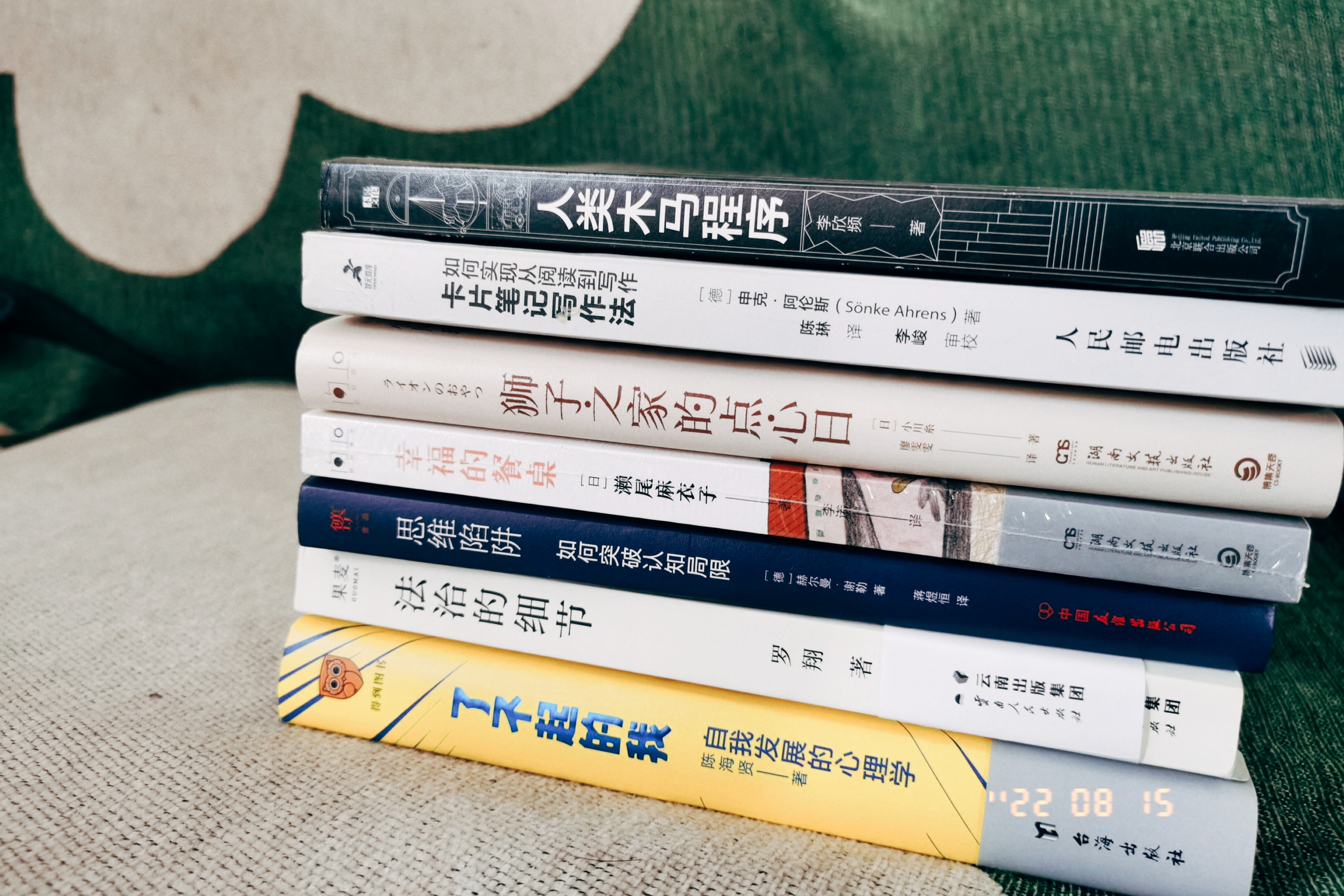

罗翔老师在《法治的细节》这本书中聊到他关于读书的理解,“在读书中超越有限的今生,我们无知,所以我们读书,我们读书,所以越承认自己的无知。”

今天和朋友聊天,说到我们发现身边没有太多读书的朋友,甚至在公开场合看书还会遭到一些偏见的评价。首先,我们来看看一组数据~

中国新闻出版研究院发布了第十九次全国国民阅读调查报告。从成年国民对各类出版物阅读量的考察看,2021年,我国成年国民的人均纸质图书阅读量为4.76本,电子书阅读量为3.3本,均较上一年有所提升。

回想起我的阅读经历,我从小就喜欢看书,小学的时候看得最多的就是《冒险小虎队》,书里惊险的故事,让我废寝忘食。在高中开始看郭敬明的小说,大学开始看关于自我管理的畅销书等。

可是在大学毕业之后,因为忙于工作,不知道从什么时候开始,我慢慢不读书了。直到前几年我在微博上认识到一些读书博主,受到他们的影响,我开始慢慢养成每天阅读的习惯。目前已经坚持了三年多,最大的收获是,因为阅读,我发现了更好的自己。

所以,今天和大家分享下,我这些年是如何培养阅读习惯的。

我想读书:读我感兴趣的书开始

俗话说,万事开头难,要走出自己的舒适区不是一件容易的事情,迟迟无法开始行动一般有两个原因:完美主义和害怕失败。

然而,完成比完美更重要,如果我们连第一步都无法迈出,那又如何达到完美的结果呢?想要开始阅读,我们不需要有太多的准备,不需要去搜索最喜欢的书单,不需要去买下所有想看的书,不需要去买个阅读器。门槛应该越低越好,问问自己现在对什么领域的书籍感兴趣,想看什么类型的小说,或者是工作或生活中遇到一些问题想从书籍中找到答案,自己信任的朋友或喜欢的博主推荐了什么书,你只要感兴趣,就可以开始读。

回想我的阅读兴趣,也是偶然机缘发起的。

从小看《冒险小虎队》和《名侦探柯南》,我对推理悬疑类的故事就有些好奇,前几年突然有个疑惑,“为什么大家都喜欢看东野圭吾的书呢?为什么说东野圭吾的小说很好看呢?”从东野圭吾的《解忧杂货店》开始,帮助我慢慢培养起阅读的习惯,迅速读完后,不过瘾,我又看起了《白夜行》,仿佛我的求知欲突然燃烧起来,更有趣的是,每一本书,总是会通向很多其他书籍。

从一本书开始,从一个感兴趣的领域开始,慢慢再跳到其他书籍和领域,我们会发现,书籍里最珍贵的部分,是那些我们的直觉和本能不一样的思维方法,逐渐打开我们的思维局限性。

调整心态:从“一定要”变成“坚持要”

当我们设立了阅读目标之后,最开始会有一股神奇的冲劲,口号率先喊起来,“我今年一定要读完 50 本书!”、“我一定要完成这个目标!”等等,这种“只许成功,不许失败”的思维其实挺危险的,因为我们不愿意面对失败,也失去了从失败中获取经验的机会。

福格博士在《福格行为模型》这本书中提醒读者,人总是喜欢高估自己的能力。因此,如果我们想要制定阅读目标,一定不能设置超过自己能力范围的事。比如,以前从来不看书,也不爱阅读,就不能在刚开始的时候就设置“每周看完 1 本书,或每年看到 50 本书”的目标,很大可能上这会是一次失败挑战。

我们需要遵循循序渐进的规律,进一寸有一寸的欢喜,坚持才会看到希望。我最开始给自己的目标就是每天看 10 分钟的书,这是一个非常容易坚持下来的时间,而更多时候,当看到关键情节我不可能真的马上能合上书不读了,10 分钟这个设定,只是为了轻松地开始阅读,不会给自己太大的压力。

如果在坚持的过程中,不小心中断了,记得不要给自己下定论。就像健身运动也不能每天都坚持一样,我们可以允许自己偶尔可以休息一下,也像玩游戏一样,多设置几条命,失败了一次还可以复活嘛。更重要的是,不要轻易全盘否定自己。

来点提示:现在就去读

《福格行为模型》这本书里说到,人类的一切行为都可以被拆解为动机、能力和提示这三个要素,只有这三个要素同时发生的时候,才会产生行为,这三个要素也就可以代入为“我想做”、“我能做”和“现在就去做”。如果某个行为,我们始终做不到,那就是这三个要素没有同时发生作用,不论是养成一个好习惯,还是戒除一个坏习惯。

在了解完动机和能力之后,我们再来看看提示,提示是行为发生的决定性因素,当我们有动机也有能力,但如果缺少提示,可能就会忘记这件事,行为自然也不会发生。就像我们都知道为了身体健康,每天需要多喝水,我们有动机也有能力去喝杯水,可总会有各种各样的事情,让我们忘记这件事。最简单的办法,就是把水放在自己左手边,又或者每隔一个小时设置一个闹钟,提醒自己喝水。

我最开始是在手机上阅读,每天上班通勤时间我在地铁有位置坐,所以我跟自己说:“每天在地铁上一坐下,拿出手机就打开APP阅读”,这就是我的一个身体提示。另外我会把阅读 APP 和视频 APP 挨一起,不会按照功能来分文件夹,目的就是为了让我想看视频的时候看到隔壁的阅读 APP,增加我点开来阅读的几率。

在《了不起的我》这本书中,陈海贤老师讲到一个“环境场”的概念,人是环境的产物,他说自己有两台笔记本,一台工作,另一台娱乐,严格区分使用不同电脑时的不同状态。我们也可以尝试按照物理区域来划分不同的行为,比如坐在书桌前就是阅读和学习,想要看视频或刷手机就坐到沙发上。这样一来,大脑和身体会帮我们训练出一种本能反应,在什么地方就习惯做什么事情,这也是一种很好的提示方法。

你真棒啊:保持积极情绪

我们经常会看到一个说法,21 天养成一个习惯,真正体验过的朋友们会发现这根本没有用,为什么呢?研究发现,创造习惯的关键并不在于刻意重复,而在于保持积极情绪。

有时,想要养成一个好习惯好像非常困难,可是我们细心留意生活,就会发现很多习惯在无意间就养成了。比如电子支付、线上打车等等,为什么呢?关键就是积极情绪,便利的生活方式能够在瞬间刺激大脑产生多巴胺,多巴胺帮助我们记住了那些可以产生良好感受的行为。因此,养成阅读习惯最重要的步骤,就是让自己感到快乐。

在完成每天 10 分钟阅读之后,马上对自己说,你今天很不错。在读完一本书之后,马上对自己说,恭喜你,又看完了一本书。在回顾自己这个月读完哪些书,有什么感受或启发后,马上对自己说,你真棒啊!

庆祝,而且还是马上庆祝,一个简单的庆祝能让自己感受到积极情绪,感觉自己在变得更好,正反馈能够促进我们不会中途放弃,帮助我们更好地坚持下去。

我从 2017 年开始从兴趣出发阅读,那时候还是处于零零散散的阅读状态,想读就读,不想读就不读。但是从 2019 年开始真正把阅读变成习惯,很感恩遇到一个帮助我记录阅读的 APP,这个工具同时做到了两个关键步骤,提示+正反馈。

当我看着日历上的这些小圆点,我就非常不想要中断下来,也就慢慢养成了阅读的习惯。

小结

最后,我们来总结下这篇分享的四个要点,我是如何培养阅读的习惯。第一,从兴趣出发,读想读的书;第二,调整心态,不要给自己太大的压力;第三,来点提示,提醒自己现在就去做;最后,鼓励自己,庆祝每一次小成功,保持积极的情绪,能让我们更好地坚持下去。

很多人会问一个问题,我们读过的书,很多都会忘记,那读书的意义是什么呢?罗振宇在《阅读的方法》这本书里提到,读书不是提升智力,读到的知识也不会马上变成自己的知识,但如果我们在书中遇到喜欢的人、有趣的人、敬佩的人,他们的做事方式就会留下印象,在我们阅读的过程中引起思考,长期下去,他们会深刻地影响我们。

“自己”这个东西是看不见的,撞上一些别的什么,反弹回来,才会了解“自己”。——〔日〕山本耀司

最后的最后,还是以罗翔老师对阅读的理解来结尾吧。我们无论是阅读虚构作品还是非虚构作品,其实都是在探讨人类在不同情境中如何做出选择,我们总能在他人的故事中获得教诲。每一部伟大的作品,都会让我们更多地认识自己,理解自己,都是在对我们心灵的追问,在帮助我们反思自我、走出偏见。

感谢你的阅读和关注,如果对你有启发,我很开心😊

相关推荐

如何用语雀打造一座个人图书馆(教程篇)

《福格行为模型》 | 如何一步步设计自己的行为,做出改变?

《掌控习惯》 | [美] 詹姆斯·克利尔