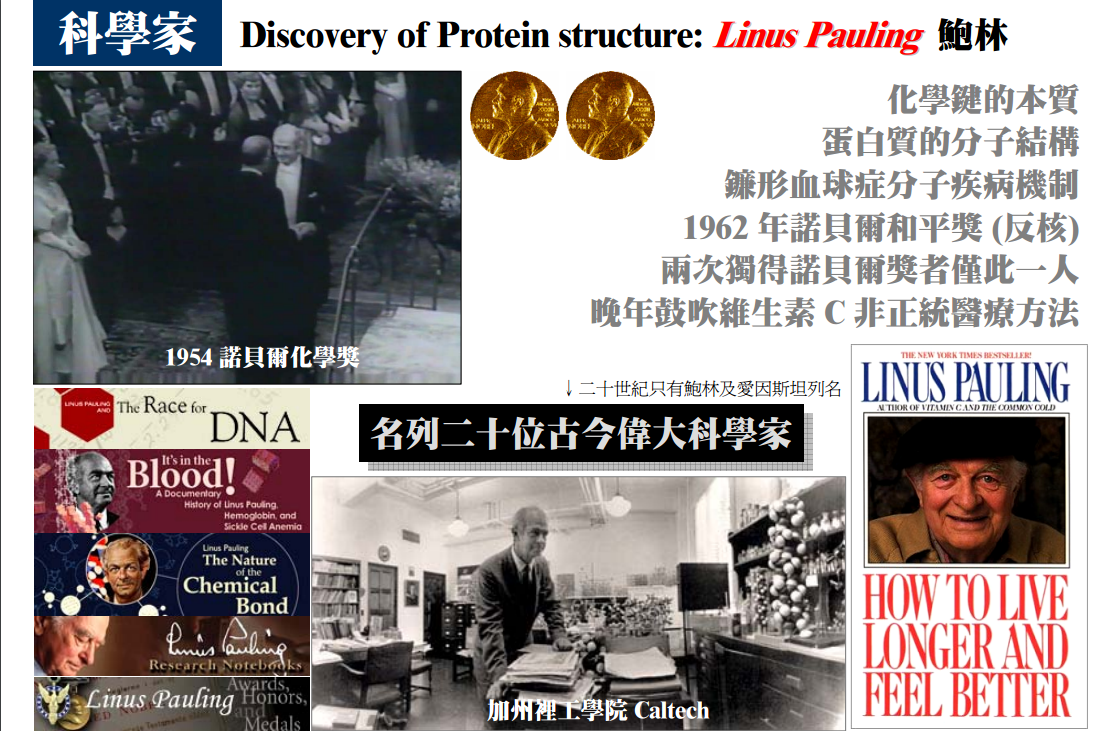

他是迄今唯一单独获得两次诺贝尔奖的著名科学家,曾被英国《新科学家》周刊评为人类有史以来20位最杰出的科学家之一,却在逝世时,被报道是“20世纪最受尊敬和最受嘲弄的科学家之一”。他是现代化学的奠基人之一,把量子力学运用于分子结构和化学键特性研究,对分子生物学和生物化学也做出划时代的意义,晚年却醉心正分子疗法,提倡使用大剂量维生素C治疗疾病,却从此受尽抨击。在他悠长的人生道路上,从俄勒冈州一家小镇药剂师的儿子身份出发,曾数度达到辉煌的顶点,被推崇为科学界领军式的人物,另一方面也曾因过于自信或其他各种原因招致的错误,受人冷落和误解,更横遭政治诋毁和迫害……他就是科学怪杰——莱纳斯·鲍林。

鲍林于1901年2月28日在美国俄勒冈州波特兰市一个贫苦家庭出生,鲍林的父亲是一名药剂师。幼年的鲍林对父亲的工作非常感兴趣,常观察父亲配制药物。可父亲在他年仅9岁就去世,母亲在之后患上严重的抑郁症和慢性病,再没能恢复健康。

7岁的鲍林和两个妹妹

13岁时,朋友杰夫列斯邀请莱纳斯去他家参观他自制的简单化学器皿。杰夫列斯把各种颜色的粉末混合在一起,制成溶液,然后吹出了五彩缤纷的气泡。最后,还将食糖和氯酸钾搅和,然后滴入硫酸——火焰一下窜出来了,看到这一切,莱纳斯如醉如痴。那天下午被鲍林认作自己化学生涯的开端,他后来评论道,“食糖和几种化学品最终变成了一堆黑炭,一些物质变成另外一些物质,这个现象深深打动了我。在化学中,事物可发生变化,发生惊人的变化。”

由于家境贫寒,高中时就在一家机器制造厂打工,16岁时他就提前一学期离校进入俄勒冈州立大学农学院选择化学工程专业。大学毕业后赴加州理工学院深造,加入了著名化学家Arthur Amos Noyes的研究团队,迅速掌握了具有革命性的X射线晶体衍射技术,进行创造性工作,1925年鲍林获得物理化学和数学物理博士学位,毕业后的鲍林前往欧洲留学,当时的欧洲是量子理论发展的中心,鲍林在那里接触到了当时物理学界和物理化学界的顶尖人物,先后在索末菲、玻尔、薛定谔、德拜实验室工作。1927年返回美国,从事化学键本质的研究,1939年出版了在化学史上有划时代意义的《化学键的本质》一书,创立了杂化轨道理论和共振论,把经典的化学理论与量子力学相结合,从而改写了20世纪的化学。

在生物学上的贡献

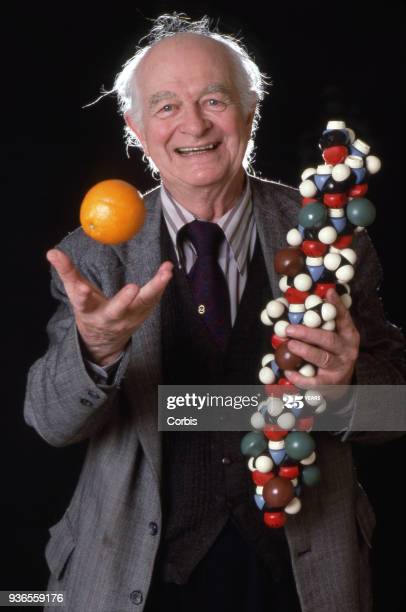

从1934年开始,他运用自己有关物质结构的丰富知识进一步研究分子生物学,特别是蛋白质分子结构。发展了抗原-抗体反应中的分子互补概念。证明镰刀状细胞贫血是由于血红蛋白的变异,说明人的遗传性疾病是由于突变基因表达所产生的异常蛋白质,首先提出分子疾病的概念;与科里阐明了蛋白质的α螺旋结构;1953年1月,鲍林试图建立DNA分子结构模型,发表了DNA的“三螺旋”假说,与双螺旋模型失之交臂。1962年,Zuckerkandl (祖卡坎德尔)和 Pauling比较几种动物的血红蛋白、细胞色素C的序列后注意到:这些蛋白质的氨基酸取代速率在不同的种系间大致相同,即分子水平的进化存在恒速现象。1965年提出进化分子钟概念。

资料

传记 鲍林 20世纪的科学怪杰 科学与政治的一生 网页资料 鲍林晚年的失误及其启示 莱纳斯·卡尔·鲍林百度百科 Linus Pauling维基百科 视频 【天才简史-莱纳斯鲍林】他是唯一一个两次单独拿到诺贝尔奖的人,晚年却成为最有争议的科学家! Linus Pauling 1977 interview