血红蛋白

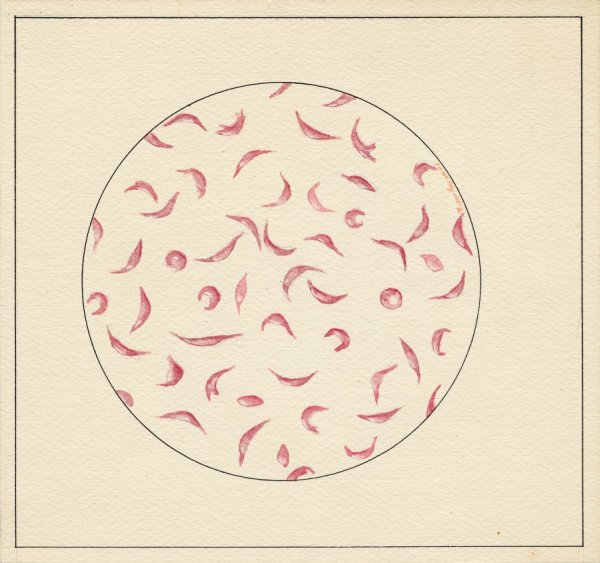

镰刀型细胞贫血症是20世纪初才被人们发现的一种遗传病。1910年,一个黑人青年到医院看病,他的症状是发烧和肌肉疼痛,经过检查发现,他患的是当时人们尚未认识的一种特殊的贫血症。把病人的血液放在显微镜下观察,不使其接触氧气,全部红细胞都变为弯曲的镰刀状,因此这种病被叫做镰刀型细胞贫血症。

1935年,Pauling选择血红蛋白作为他最早的有机物质之一进行研究(他之前主要从事无机化学的研究)。在1930年代和1940年代的这段时间里,没人能确定人体中哪种物质能控制遗传,但是大多数科学家认为诸如血红蛋白之类的蛋白质是生命的秘密。血红蛋白容易获得并且是相当大的分子,能够分解还能与非蛋白质结合,更大的优势是能够结晶,意味着它具有一种规则的、重复的结构。他开始研究氧气如何与血红蛋白结合,用磁特性检查血红蛋白,并在二战时研究可以替代血液用于输血的血清。

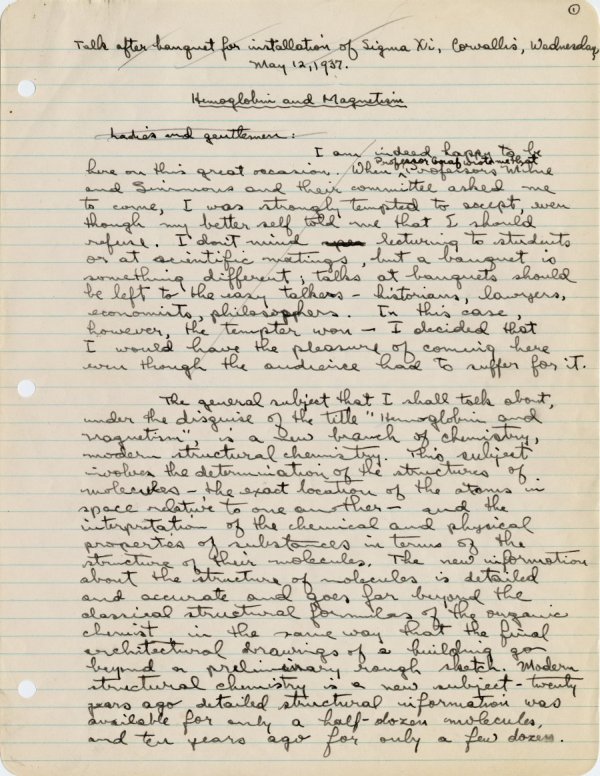

手稿”Hemoglobin and Magnetism.” May 12, 1937.

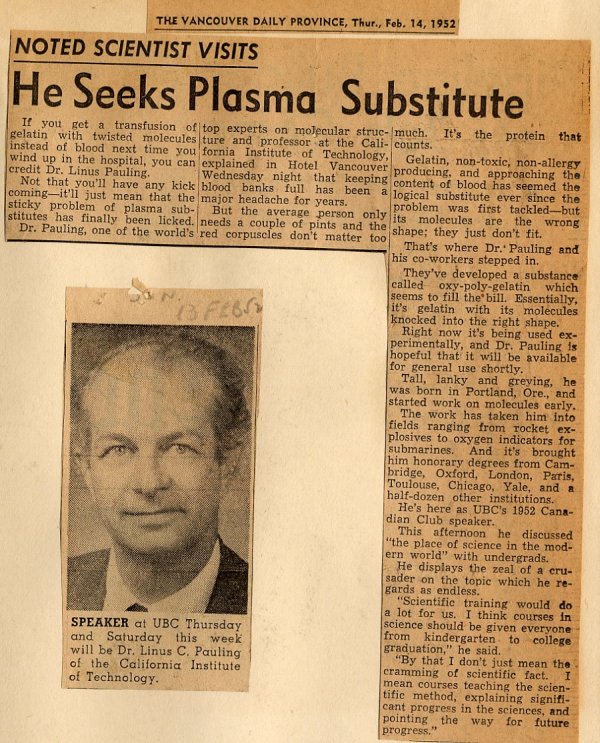

“He Seeks Plasma Substitute” February 14, 1952.

火车上的谈话

1945年,Pauling与一位研究镰刀型细胞贫血病的医生William B. Castle一起乘坐夜班火车从丹佛前往芝加哥,在火车上Castle告诉他关于自己的工作,患有这种疾病的人,静脉中的红细胞发生变形,而红细胞进人动脉中则恢复正常的形状。这引起了Pauling的兴趣,他先前的工作立刻激发了他对镰刀性红血球形成的猜想。Pauling假设,球蛋白在Fe附着的位置附近彼此不同,并且之所以形成镰刀状是因为患者血红蛋白的球蛋白区域与正常血红蛋白的表面积不同。在没有氧气的情况下,镰状细胞血红蛋白分子能结合在一起形成长链,因此阻碍了人体的血液流动。相比之下,氧的存在阻碍了镰状细胞血红蛋白分子的聚集。

次年(1946年),Pauling让他的助手Itano研究是什么让镰状细胞血红蛋白在化学上与正常血红细胞有所不同。Itano研究患有镰刀型细胞贫血病人的血样和带有镰刀型细胞但没有患病的人的血样,然后与正常人的血样加以比较。这项研究艰难曲折,1947年秋季又新纳入一位博士后研究者Singer,Singer比Itano更有大分子物化研究的经验。后来Itano和辛格终于借助于电泳技术攻克了这一难题。(当时Pauling工作的加州理工学院正是世界上为数不多的拥有电泳仪的研究所之一)

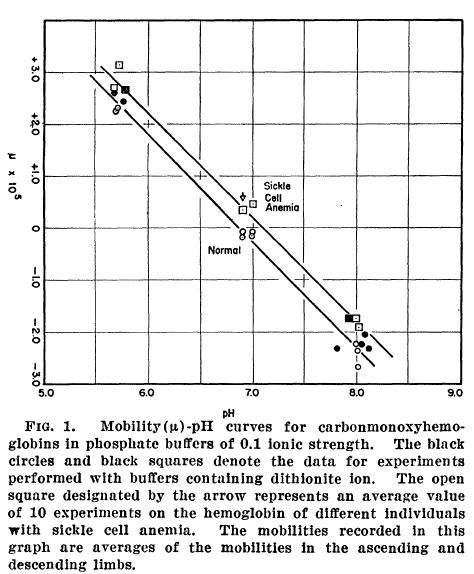

Itano和Singer最终发现正常和镰刀型细胞血红蛋白在电泳迁移率上存在差异,这暗示着它们携带不同的电荷。

Pauling研究小组将正常人、镰刀型细胞贫血症患者和带有镰刀型红血球但没有患病的人者的血红蛋白,分别放在一定的缓冲溶液中电泳,发现正常人和患者的血红蛋白的电泳图谱明显不同,而携带者的血红蛋白的电泳图谱,与由正常人的和患者的血红蛋白以1:1的比例配成的混合物的电泳图谱非常相似。他们得出结论,镰刀型细胞贫血症是一种纯合子导致的疾病,而带有镰刀型细胞但没有患病的人的是杂合子,独立于直接的基因分析便得出了这一结论。

他们的研究成果发表于1949 年的《Science》杂志上。

Pauling的论文在两个方面具有开创性。

首先,它表明疾病的原因可以追溯到蛋白质分子结构的改变,从而增加了最终以这种方式解释所有疾病的可能性。其次,由于已知该疾病是遗传性的,该论文认为基因决定了蛋白质的结构。而异常的蛋白质结构会导致疾病。

Pauling在这篇论文中第一次提出“分子病”概念,指出“镰刀型细胞贫血症”是一种分子病,引起了人们对分子水平结构变化的关注。1937年他就说“the secret of life itself is how a protein molecule is able to form, from an amorphous substrate, new protein molecules that are made after its own image”。(“生命本身的秘密是蛋白质分子如何能够从无定形的底物上形成按照其自身图像制成的新蛋白质分子”)他在1956年就提出“man is simply a collection of molecules” and “can be understood in terms of molecules”(人只是分子的集合,可以从分子层面被理解)于是Pauling在科学上开辟了一个全新的领域——对分子水平疾病的研究!

1950年代,Pauling与沃尔特·施罗德(Walter A. Schroeder)进行了正常和镰状细胞性贫血血红蛋白的色谱分析,但依然无法解释之前的电泳结果。随着分子遗传学的进展,终于到在1957年由英国学者Vernon Ingram阐明了镰刀型细胞贫血的分子机制,Ingram确定这是由肽序列的单一差异引起的,镰状细胞突变体血红蛋白中的缬氨酸,代替了正常血红蛋白A中的谷氨酸。1953年,DNA双螺旋模型横空出世,遗传信息的记录载体从此大白天下,而这一次是首次证明基因能引起相应氨基酸序列的改变,将基因功能的理解又向前推进了一步,至此,DNA序列如何确定蛋白质的氨基酸序列成为分子生物学家和生物化学家试图解决的挑战。

伽莫夫仅从数学角度推测,三个碱基密码子来指导氨基酸的装配既能覆盖所有的20种氨基酸,又不会太浪费。

1961年,马歇尔·尼伦伯格证明,一长串人工合成的尿嘧啶核酸序列会指导生产出一个由一串苯丙氨酸相连的蛋白质分子,随后又证明一长串腺嘌呤对应的是赖氨酸,一长串鸟嘌呤则是脯氨酸。哈尔·霍拉纳又利用更复杂的长链核酸序列,明确证明了只能是3碱基序列对应一个氨基酸,接下来的几年里,许多研究机构的白热化竞争最终在1965年解密了3碱基密码子全部组合所携带的信息。终于弄清楚了DNA中的信息如何被翻译成氨基酸,让生物体呈现丰富多样的形状。

参考资料 PERSPECTIVE-“Sickle Cell Anemia, a Molecular Disease” It’s in the blood,鲍林和血红蛋白的记录网站

镰刀型细胞贫血症背景资料

一、致病机制

生化课上我们学过,正常的血红细胞是由两条α链和两条β链构成的四聚体,其中每条肽链都以非共价键与一个血红素相连接。α链由141个氨基酸组成,β链由146个氨基酸组成。

镰刀型细胞贫血症患者的血红蛋白(HbS)的分子结构与正常人的血红蛋白(HbA)的分子结构不同。在镰刀形红细胞贫血症患者体内,β-珠蛋白基因发生了一个特定碱基分子的变异:GAG突变为GTG,从A变成了T,从而导致血红蛋白β亚基N末端第6位的氨基酸从谷氨酸变成了缬氨酸,成为功能异常的HBS蛋白。

由于带负电的极性亲水谷氨酸被不带电的非极性疏水缬氨酸所代替,这相当于在HbS分子表面安上了一个疏水侧链,致使血红蛋白的溶解度下降,缬氨酸在HbS分子表面创造了一个黏性突起,与另一个HbS能通过疏水作用黏连。在氧张力低的毛细血管区,HbS形成管状凝胶结构(如棒状结构),压迫红细胞扭曲成镰刀状(即镰变)。这种僵硬的镰状红细胞变得更硬、更粘,不容易通过毛细血管,使血液的黏滞度增大,阻塞毛细血管,引起局部组织器官缺血缺氧,产生脾肿大、胸腹疼痛(又叫做“镰形细胞痛性危象”)等临床表现。这也是镰状红细胞贫血早死的主要原因。

患者从不到一岁开始, 就饱受缺氧组织中反复发作刺痛感的折磨。 血管堵塞的位置, 决定了患者所经历的具体症状:

- 脾脏作为免疫系统的一部分,它的堵塞会使患者面临危险感染的风险。

- 肺部的镰状细胞堆积,会引起发烧和呼吸困难。

- 眼睛附近的堵塞, 会导致视力问题和视网膜脱离。

- 如果供应大脑的血管堵塞了, 患者甚至会中风发作。

更糟的是, 镰状红血球无法存活很久—— 只有10或20天, 而健康细胞可以活4个月。 患者的红血球供应不断枯竭意味着患者短暂的寿命

二、遗传方式

镰状细胞贫血是一种常染色体不完全显性遗传病。 该病由一对隐形基因HbSHbS控制的,

- 纯合子HbSHbS型红细胞在缺氧状态下,全部呈镰状。患者红细胞内异常的血红蛋白S浓度较高,对氧的亲和力显著降低,只有14%活到成年,而多死亡于30岁前。

- 杂合子HbAHbS型镰刀形细胞贫血症的杂合子,人的红细胞在缺氧状态下,只有一部分红细胞出现镰状,由于红细胞内HbS浓度较低,这样的患者在一般情况下是正常的,但是在缺氧的时候,比如经过了剧烈活动或到高原空气稀薄的地方,就会引起红细胞从正常的双凹圆饼状变成不正常的镰刀状,造成贫血。

三、镰刀形细胞贫血症与疟疾的关系

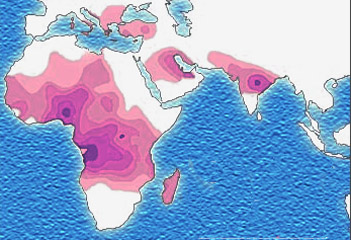

人们在非洲疟疾流行的地区,发现镰刀型细胞杂合基因型个体对疟疾的感染率,比正常人低得多。这是因为镰刀型细胞杂合基因型在人体本身并不表现明显的临床贫血症状,而对寄生在红血球里的疟原虫却是致死的,镰刀型红血球由于表面积减少,氧气输送的效率较低,寿命也短,所以疟原虫往往没有足够的时间发育成熟。此外,聚合的血红素影响寄生虫消化血红素的能力。因此在疟疾疫区,不利的镰刀型细胞基因突变反而有利于防止疟疾的流行,镰刀形细胞贫血症的携带者,在没有严重贫血的情形下保有对疟疾的抵抗力。 进化生物学家将这种现象称为 “杂合子优势”。

镰刀状贫血症的分布

疟疾的分布

参考资料 镰变细胞病是如何改变细胞形状的- 安柏 - TED Talks 王永辉.漫谈镰刀型细胞贫血症[J].生物学教学,2012,37(6):59. DOI:10.3969/j.issn.1004-7549.2012.06.034 Weatherall DJ. Genetic variation and susceptibility to infection: the red cell and malaria. Br J Haematol. 2008 May;141(3):276-86. doi: 10.1111/j.1365-2141.2008.07085.x. PMID: 18410566. 分子病-百度百科 Sickle cell disease-wikipedia