车内的显示屏分布

接下来我们简单的介绍一下车内屏幕的类型,主驾驶前面的仪表盘、HUD和中控屏幕,副驾驶和后排的娱乐屏幕。

HUD

平视显示器(Head Up Display),最早是航空器上的飞行辅助仪器,运用在战斗机上,由于战斗机上很多信息需要飞机驾驶员随时查看,避免驾驶员低头看仪表而分心,随后又普及在民航客机上,由于HUD的方便性以及能够提高飞行安全,这项技术后来也发展到汽车行业,汽车搭载的HUD抬头数字显示功能,是利用光学反射的原理,将重要的行驶信息胎压、速度和转速等信息投射到驾驶舱前段玻璃上面,在驾驶过程中不用分心看仪表盘,减轻眼睛的疲劳,给驾驶带来便利和安全。

娱乐屏幕

后排娱乐屏更像是一个平板,主要功能点为视频、音乐、游戏等等,帮助后排乘客打发时间,所以后排的娱乐系统就是为娱乐而生,后排乘客在互不干扰的情况下观看各自喜爱的视频影片,体验感觉还是蛮好的。

交互基础内容

驾驶员和屏幕之间交互必须简单,不分散注意力,并且易于中断,因此驾驶员的注意力可以迅速回到道路上。

导致HMI的交互和其他移动端不同的交互方式,因素有很多,例如:操作区域的面积、主驾驶与屏幕的角度、位置、运用场景等等,也有共同特征 可用性、易用性、用户体验流程之类的。

交互场景

在不同运用场景下,交互方式也会有所不同,比如静止状态、驾驶中(这是关于驾驶位置的场景),还有一些关于环境和驾驶中的状态都要考虑进去(晴天、雨天、下雪、大雾、超速、疲劳等),都需要细致的定义,第一考虑要素就是安全驾驶,不注重安全的交互设计都是耍流氓。

车载交互“三秒设计”原则

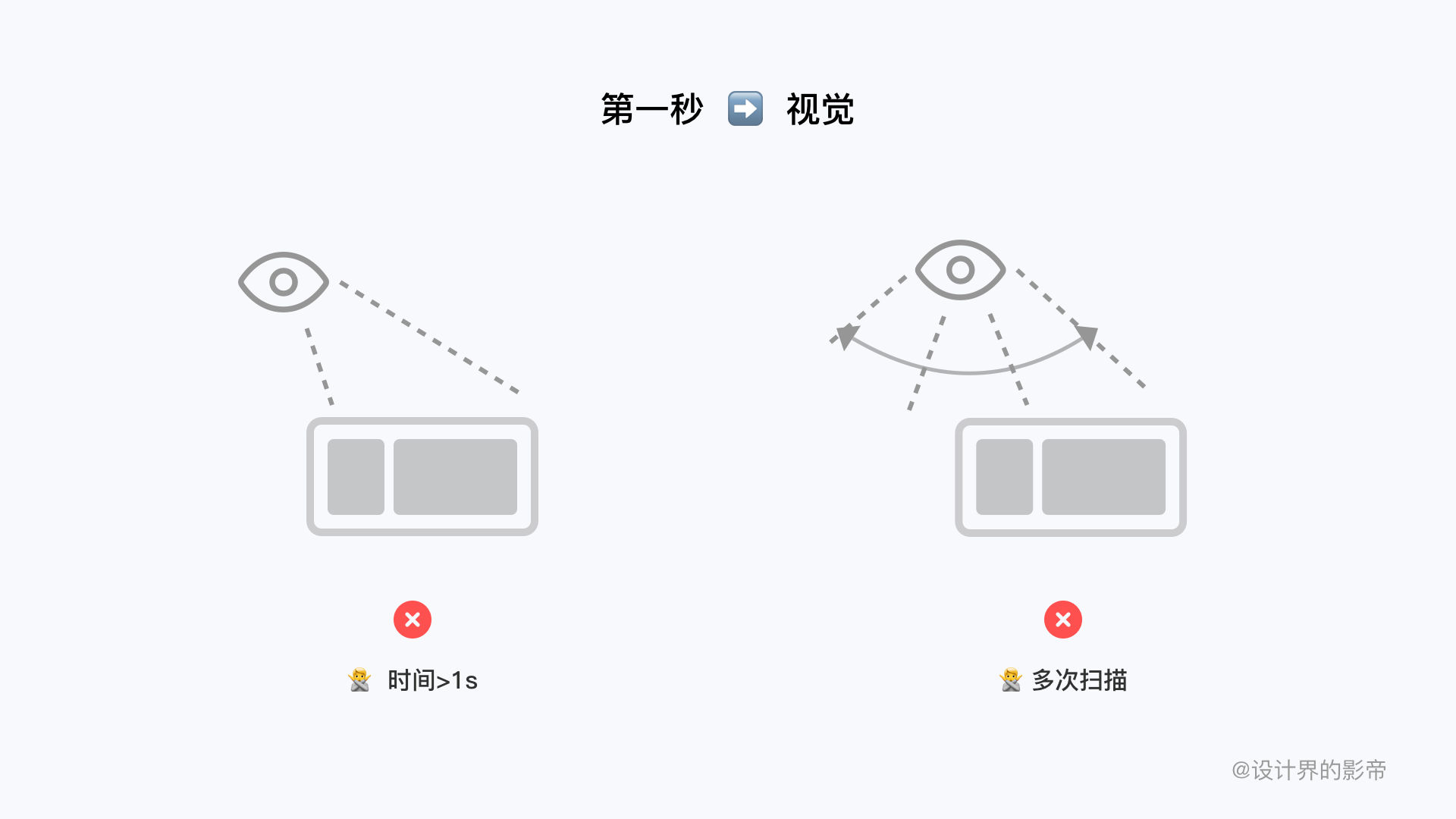

第一秒 ➡️ 视觉

用户在0-1s的时间内,对中控进行扫视,在这个过程中,中控屏幕重要信息与功能入口必须能被用户在这个时间以内发现,这边就可以通过大小、颜色、在屏幕中的位置,后期可以通过眼动仪来进行可用性测试,最后可以适当调整,达到安全驾驶标准。

注意点:

1/🙅 不可以让用户多次将视角中心移动到中控屏幕,来查看内容

2/🙅 不可以让用户花费过多的时间来搜寻屏幕上的信息

第二秒 ➡️ 行为

用户在交互行为过程中 Start ~ End 结束,时间不能超过2秒,2秒已经比较危险了,1秒内为最佳交互时间,这块内容下面会有详细讲解。

注意点:

1/🙅 避免让用户点击两次才能完成,功能要一步即达

2/🙅 不要让用户进行滑动或长按的交互方式

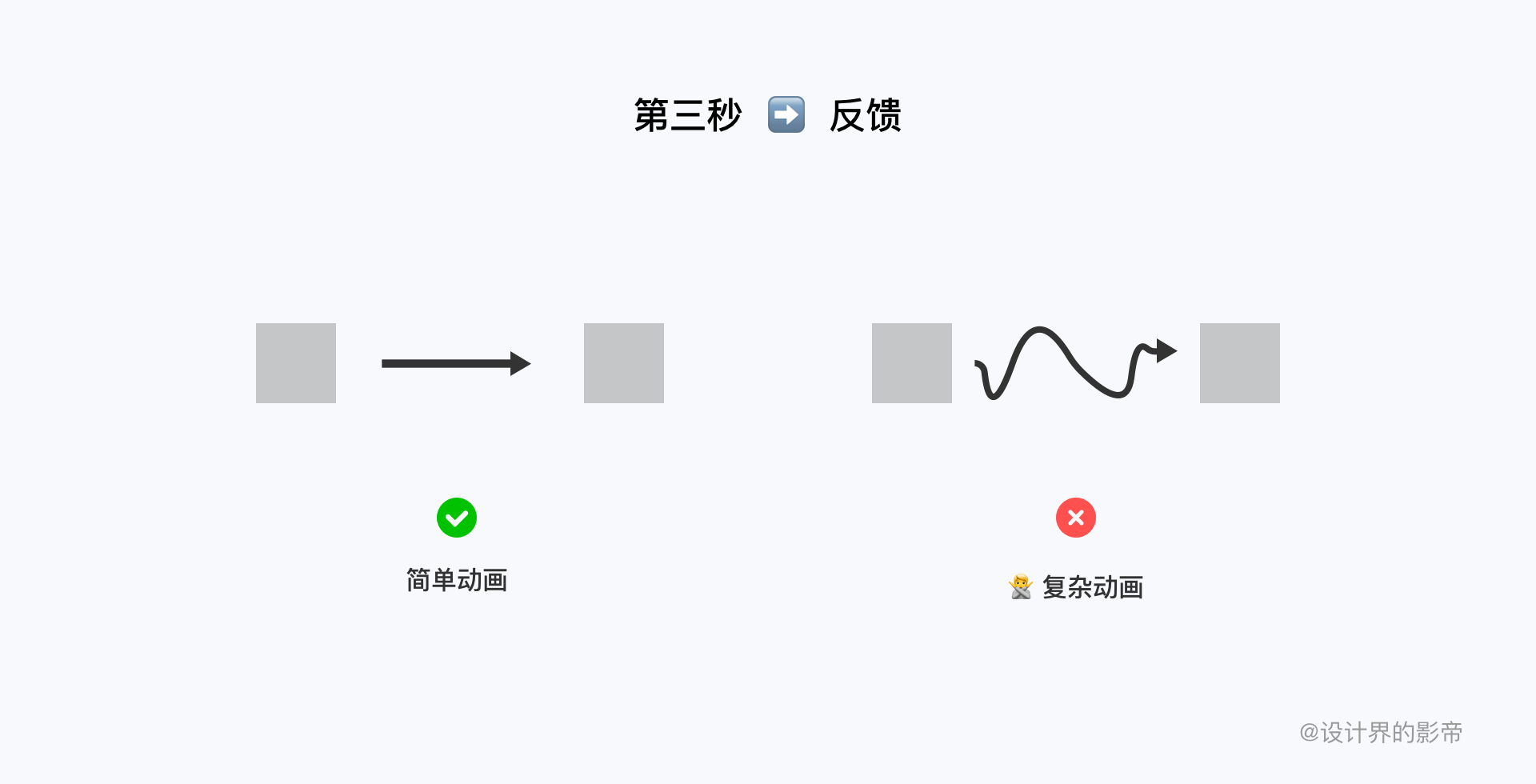

第三秒 ➡️ 反馈

在交互行为过后,在第三秒则必须要有反馈内容,比如明确的点击效果反馈,可通过声音或者界面动画,一旦超过3秒后的动画,反馈将脱离用户的有效感知时间,将不能很好的体现反馈本身的价值。

注意点:

1/屏幕显示内容变化反馈需要明显的引导动画转场支撑

2/去掉过多装饰性的动画,别整那些花里胡哨的动画效果,让反馈效果更加聚焦,车载的动画效果和移动端是不一样的

按照三秒原则设计,车载系统才可以符合可用性。这块内容先普及一下大家,这次先以介绍交互内容为主,车载视觉、动效内容再后续跟进输出文章。

交互定义详解

我们就直接奔入本章节的主题吧,本文我会从八个小点出发,详细的讲解车载的交互内容。

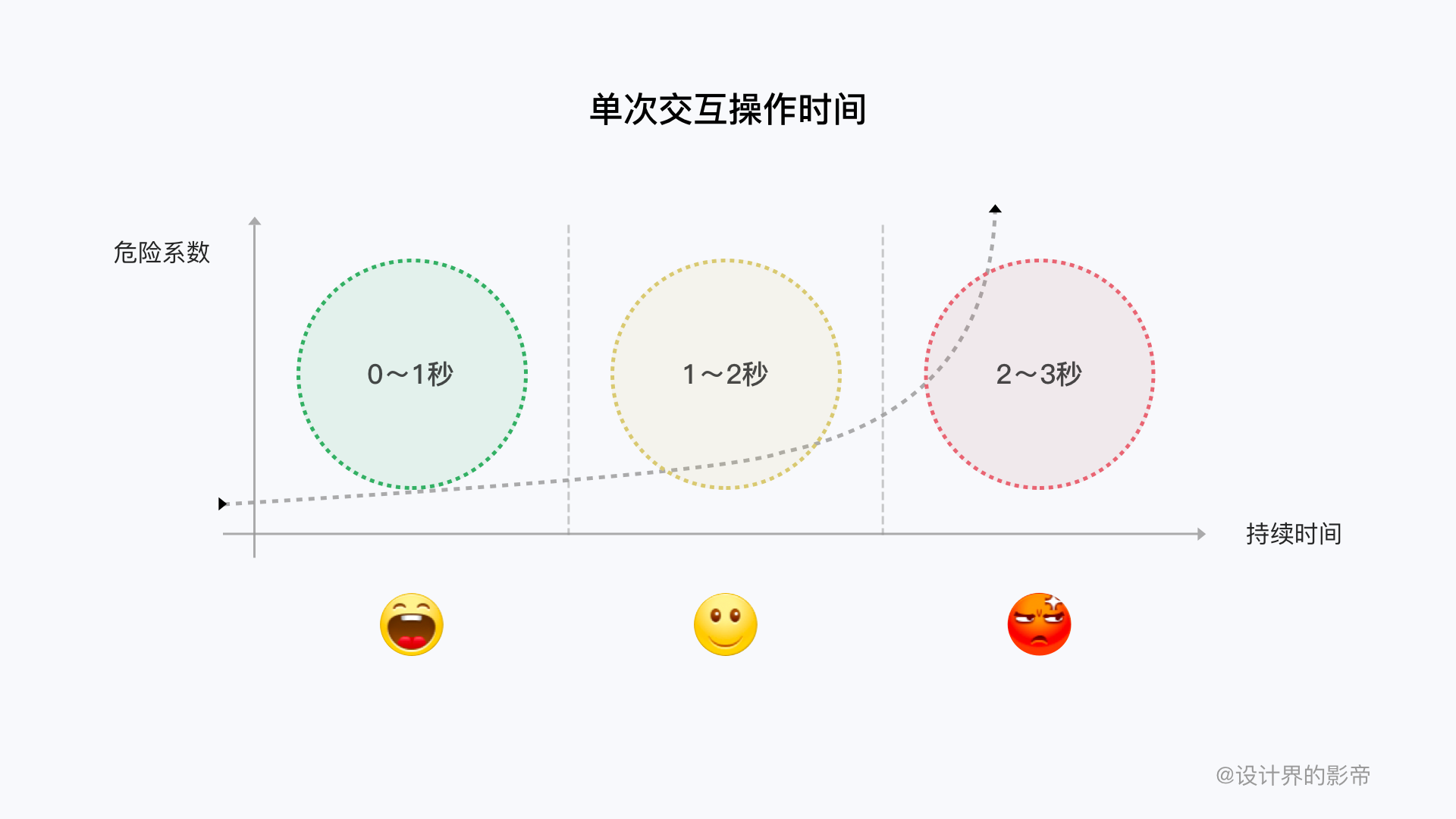

1/单次交互操作时间

直接抛出结果 ➡️ 单次交互操作动作不能超过2秒(1秒内为最佳)在前面我们也简单的提到了交互的行为内容,如果一个在行驶过程中需要交互操作的动作 用时2-3秒就已经是一个危险状况。

为什么这么定义,假设一辆以60km/h的车速 如果2-3s盲开就会开出 35-50m,一旦需要急刹车那么刹车距离至少15-20m

经过实际调研过,用户将视线从路面移动到车内屏幕上,这个过程通常需要 0.5-1.5 秒对焦,所以可交互的内容需要明确被标出来,与不可交互内容保持足够的对比。

统计下来平均每次操作,即视线与注意力专注在车载上的时间,无法超过三秒。事实上,当进入第三秒时,已不得不需要利用余光开始注意前方路况了。

因此,在三秒以内,无论是用户第一次操作失败,重新注意路况后,再重复操作,还是用户持续操作直到任务完成,都是非常危险的行为,在这里,由于用户试错的成本非常巨大,也因此交互的设计与信息布局的设计都需要做到最极致。

实车可用性测试评估

现在我们再结合看一下实际中的实车在每一个交互中体验如何,是否存在危险,这是Thoughtworks机构对特斯拉做的一个可用性评估评分:

2/操作热区和交互热区

操作热区

驾驶场景的特殊性,驾驶员只能用距离中控屏最近的一只手去操作(为什么我不说用右手去操作,因为我在做海外项目的时候,主驾驶位置的是在右边,那么只能用左手来操作屏幕了)

这是全球驾驶位置不同的分布图:

以离屏幕最近的一只手臂,左驾驶舱为案例:手肘部位为中心点画圈,分为三个等级,最佳触控区、易触控区、较难触控区。

针对触控交互方式,屏幕区域内的触控操作便利性,以驾驶员为中心向右逐渐衰减,重要的功能操作应放置在最佳触控交互区域内。

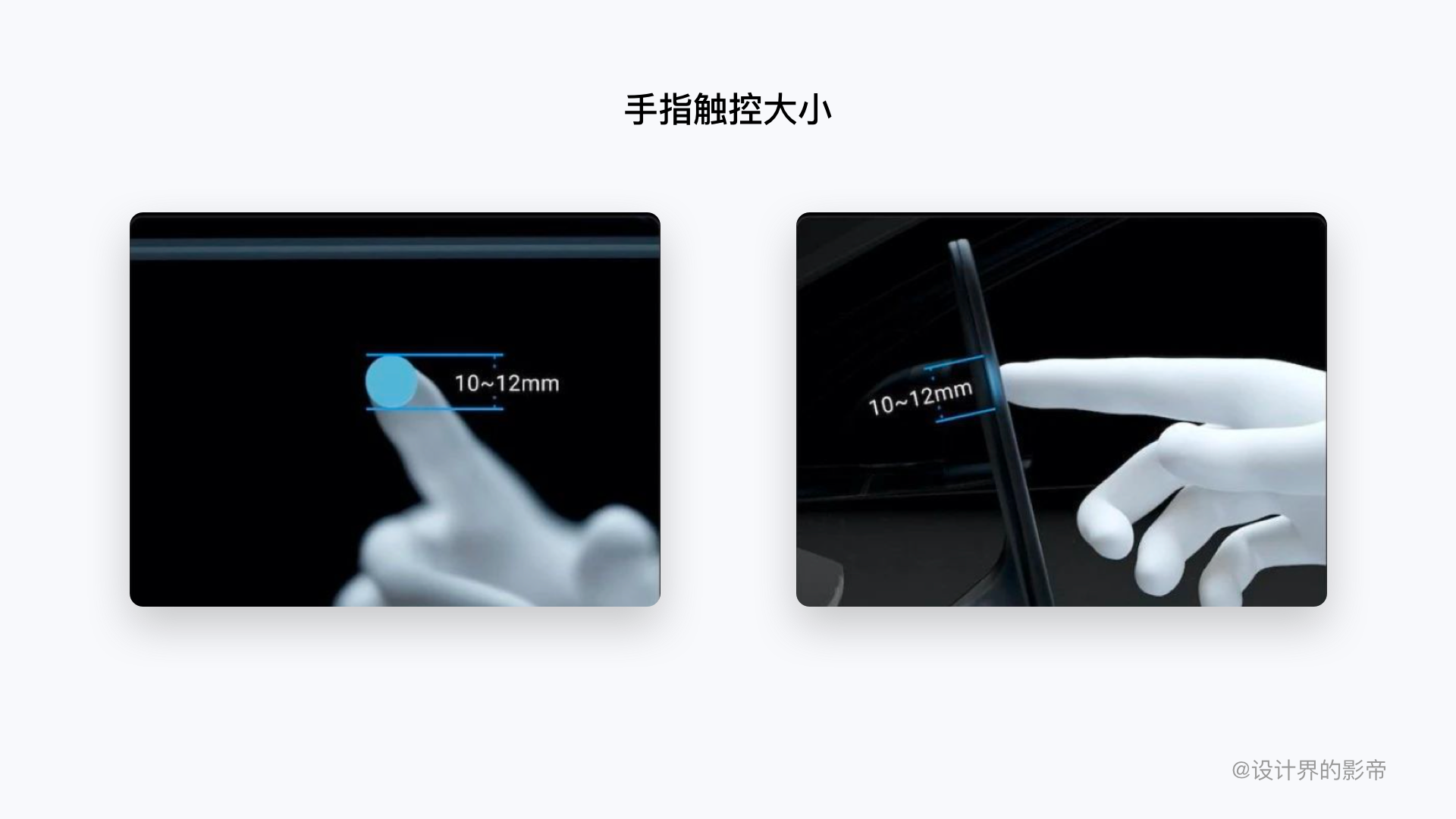

交互热区

手指的触摸为12mm X 12mm,屏幕像素密度按 160dpi 来计算,可以换算成 76 x 76px 的屏幕元素尺寸,如果不懂计算的话可以查看我上一篇文章,在计算屏幕ppi和下面最小图标尺寸计算方式都有。

增加交互热区,是为了降低操作的难度,用户在驾驶场景下的注意力和活动范围有限,进行精准点击和小区域触点操作需要付出更多的操作成本,且会分散驾驶注意力,需要更大面积的操控热区来承载触控行为,保证核心操作在不同场景下的易用性。

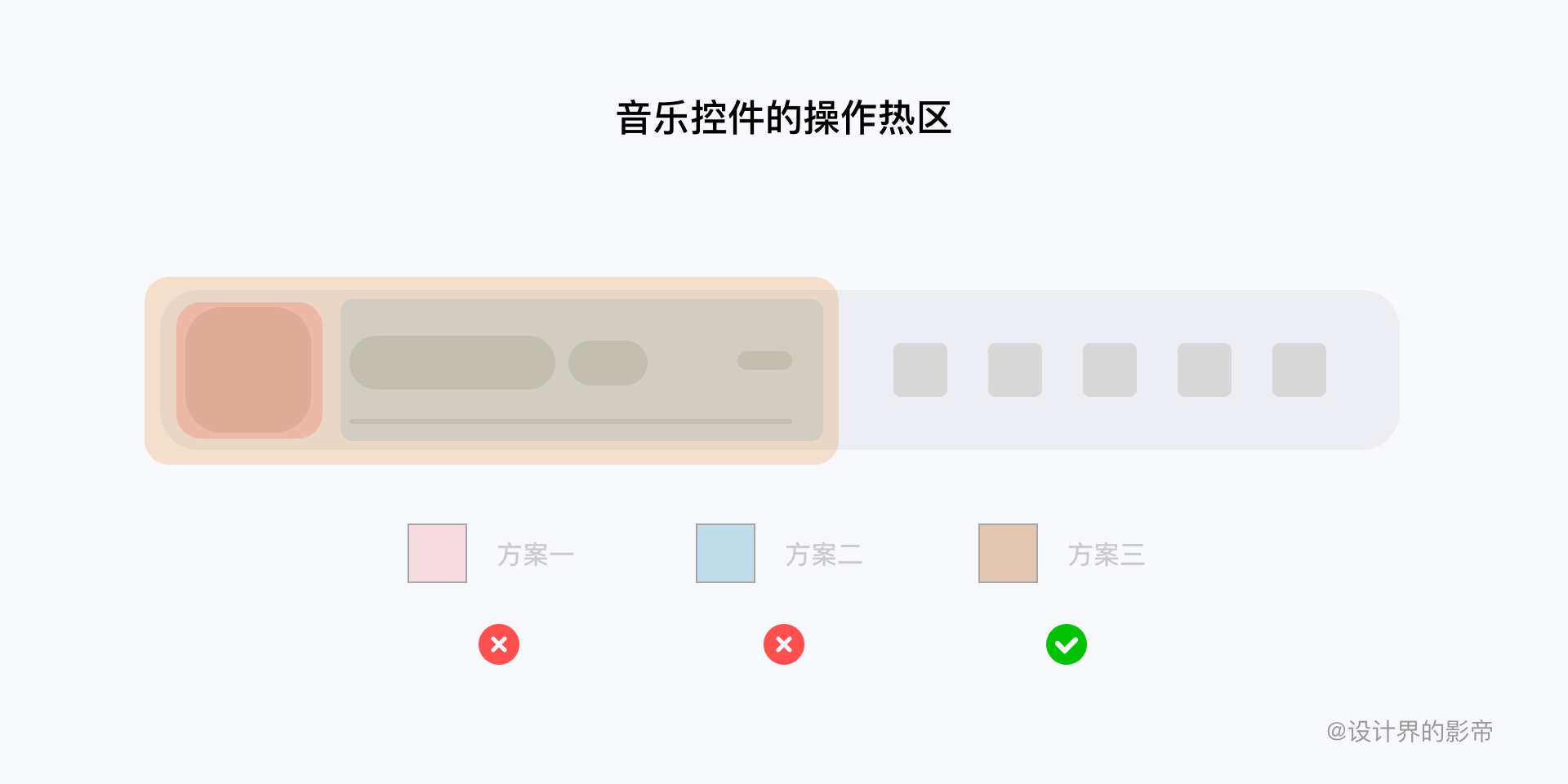

案列1:音乐控件的操作热区

如何从音乐小控件进入 音乐详情页面?

1/点击专辑封面

2/点击信息内容

3/专辑封面+信息内容 组合

根据上面的上面结论 ➡️ 组合增加操作区域才是最佳选择

编辑状态勾选的操作热区

编辑状态下,如何做到高效的勾选(我这边都不用说 大家也都肯定知道如何定义了)

1/点击勾选框

2/点击勾选框+专辑封面+信息

当然 选择方案二

高效的交互方式

多模态交互

“多模态交互”包括了视觉、听觉、嗅觉、触觉以及味觉等方面的感官交互,也就是通过眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴以及皮肤触摸实现,其技术应用在实际生活中也是围绕这些感官进行设计,将多个感官的交互技术融合在一起,形成一种多模态的交互形式。

在车内所用到的交互,通过语音、触觉、触控、嗅觉、视觉、手势、体感等多种交互,以更接近人和人之间交互的一种方式,使人车交互变得更加自然和轻松。

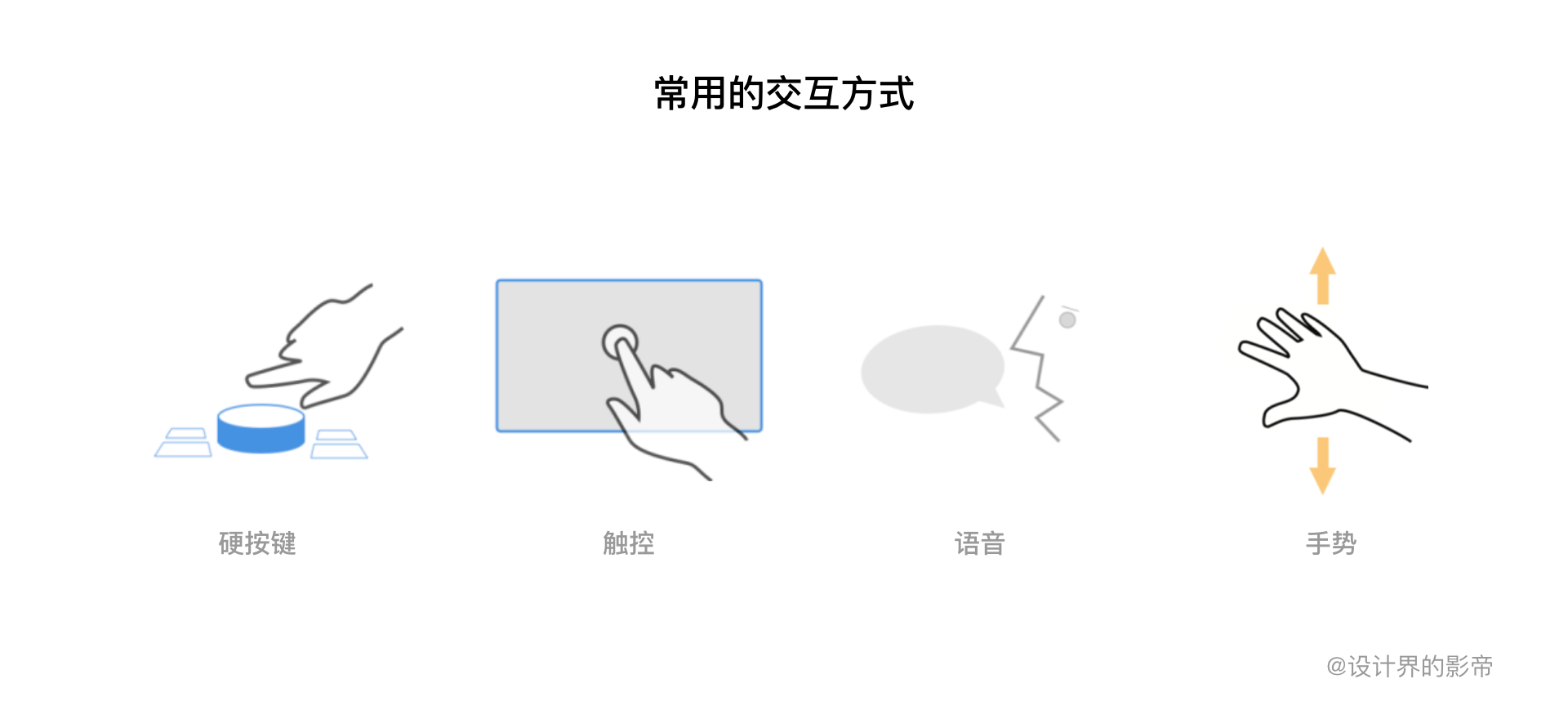

常用的交互方式

先介绍一下现在市场上车机中含有的交互方式,硬按键 / 触控 / 语音 / 手势

硬按键交互方式

在最初的原始车机,基本上都是通过硬按键来解决,都是成千上万次的肌肉型记忆,才得已做起来那么的顺畅,这个也有他的优点所在,下面展示一下硬按键的车内

触控交互方式:

当液晶大屏的出现,使其交互方式也随之改变,下面展示一下大屏幕车内

我们在驾驶车的过程中,点击是最有效的交互方式就是点击,长按、滑动、双击、单/双手指拖拽等交互方式都会超过2秒的安全时间范围,这样极大的增加了操作难度系数和驾驶中的风险,其余操作方式可以用在非驾驶状态中,如果有的功能无法通过触控实现,那么下面即将提到语音交互。

语音交互方式

语音交互是我最喜欢的交互之一,它可以尽量减少用户的分心,可以安全驾驶

其他场景:音乐、电话、空调模块(这边查询一下 之前语音文档 补充完整)

音乐:“我要听XXXXX”、“上一首”、 “下一首”、 “音量大一点” “音量小一点”

电话:“打电话给XXX”、“打开联系人”、“打开通讯录”、“查找XXX”

空调:“关闭、开启空调”、“温度高一点”、“温度低一点”、“打开内/外循环”、“风量大一点”、“风量小一点”等

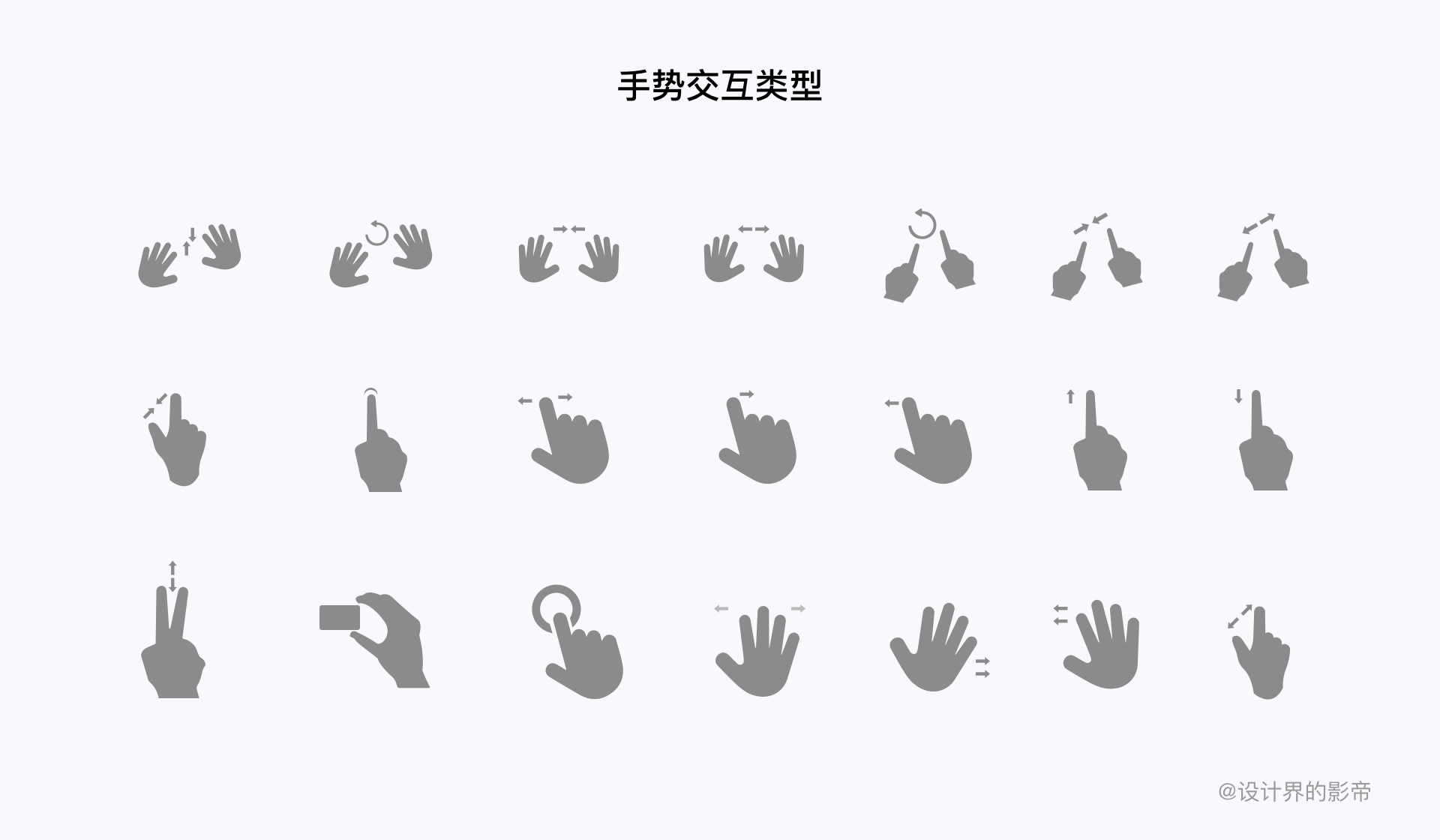

手势交互方式

手势交互,目前来说运用在汽车里,最大的优势在于动作是相对的,无需精准操作(精准操作不仅要用手,还要靠眼睛寻找,很危险的)但是手势最大的弊端就是操作会比较少(操作太多可能需要回忆操作方式,大脑开小差也很危险)开车途中危险

利用车载手势控制系统,通过不同的手势组合,可以让车主更加快捷地实现各种操作,例如:切换歌曲、接挂电话、调节音量大小、翻动列表页、缩放地图等,这些手势有的也是从触控手势进行提炼出来的,有的也是结合生活习惯 比如闭嘴状态,可以用在挂断电话,那手势就可以用握拳样式。

最后总结:

驾驶之外的车内任务会不同程度地分散驾驶员的注意力,为保障行车安全,功能的操作设计需要考虑触控、语音、图像等多模交互相结合,并根据 不同使用场景灵活组合 输入形式,也适当保留一些物理按键(硬按键)为用户提供最自然的使用体验。

4/交互中的内容排版和信息呈现

交互中内容排版

在驾驶过程中,用户大部分精力用在于聚焦驾驶行为上,用户只能抽取仅5%左右的精力与时间来操控车载。因此也就决定了车载系统的信息布局都必须在极短的时间内以最好的方式呈现。而如果用户没有在这个时间以内完成操作任务,要么用户选择放弃,重新再来,要么用户花费更多时间和精力,但这样驾驶的危险系数会成倍增长。

提高操作的效率

功能的信息布局设计要充分考虑驾驶环境的特点,并结合具体场景,对界面信息进行合理布局。驾驶员在驾驶位置,和屏幕,按键等之间的相对位置是比较固定的,所以要考虑到驾驶员容易看到,最容易触及的区域,把最重要的信息放在这个区域内。

按照车载的操作热区,在功能与入口的布局上尽可能的根据热区分布来设计。功能布局尽量设计在离手最近的位置,缩短操作距离,将信息展示区放置在右侧。

通用的信息布局

在不同的驾驶场景下,同一功能的信息布局应始终保持一致,避免因布局的变动对驾驶者造成困扰。相同或相似功能之间,页面布局应具备通用性,帮助驾驶者通过位置联想,减少记忆成本。

在上诉三秒原则中的视觉扫视,所以页面内信息要聚集,做到集中查看,确保页面内容可准确 传递出当前进行中任务的相关内容信息,让用户能在1-2秒内完成对信息的掌握,并快速回到正常的驾驶状态。

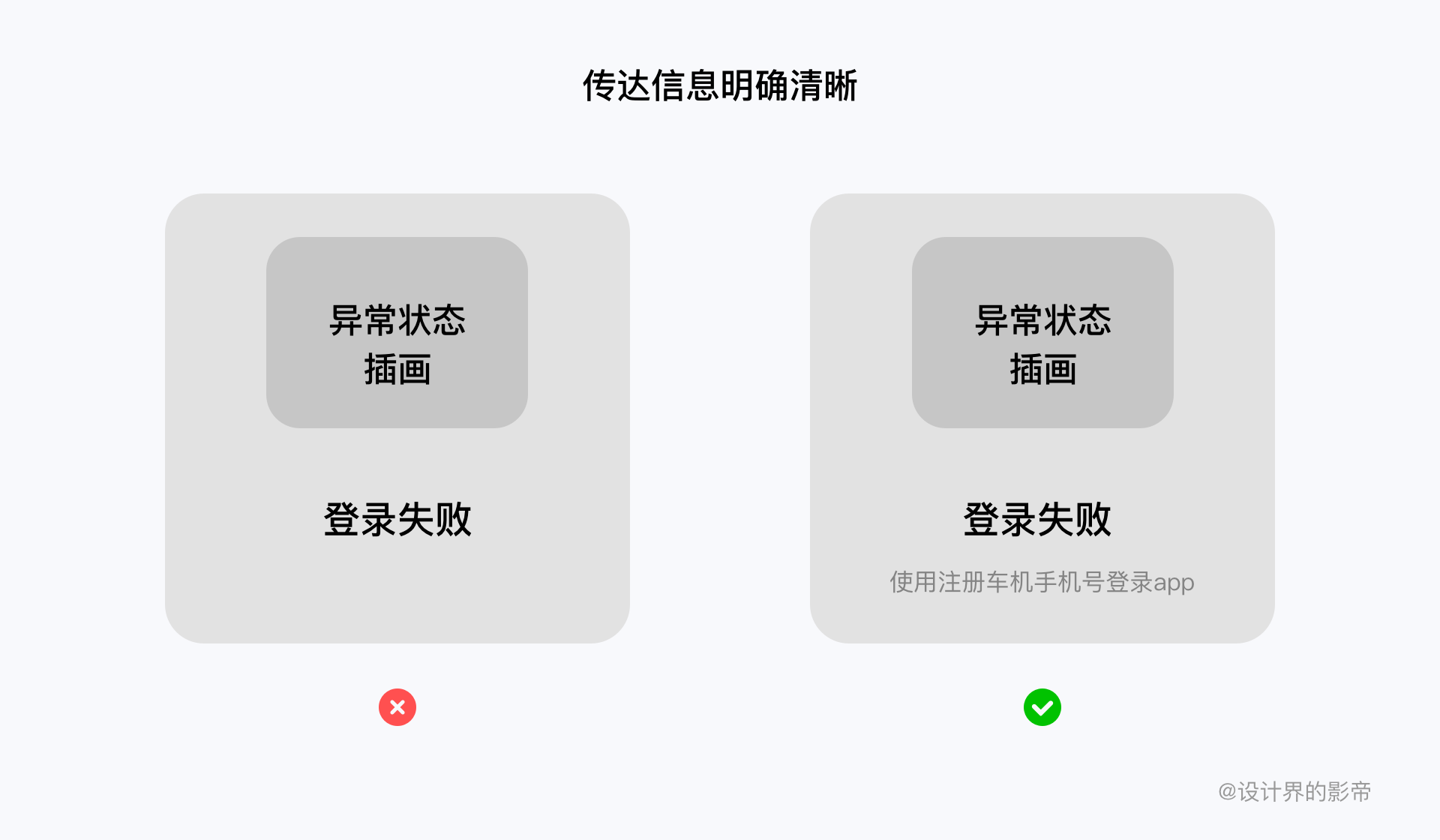

交互中文案:

对于交互文案的定义一定要短,简明易懂,保持信息的最新状态和可浏览性;

1/传达信息明确清晰

2/文案简洁明了

3/一致性

4/主次分明

5/形成闭环

5/多任务处理

高效的任务流程 功能设计应以提高任务完成成功率为目标,减少认知和操作的成本,避免设计过于复杂的信息架构和功能流程路径,且所有功能需有固定且完整的进入和退出路径。

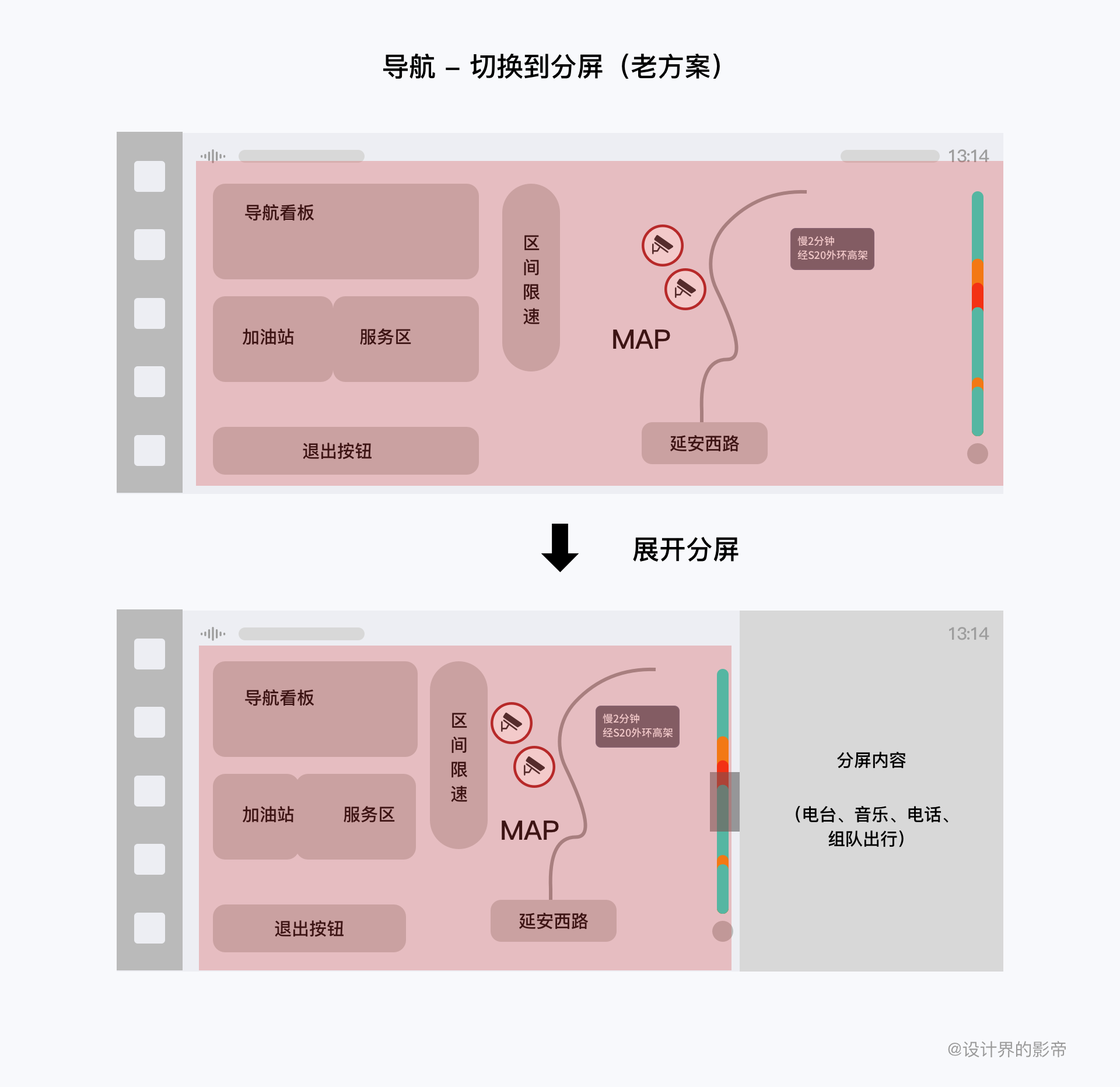

在什么场景下才会出现多任务处理,我们试想一下,在导航中 播放着车载应用中的音乐、电台,还有导航中来电话,得接听,后续我们还增加了导航中组队出行功能;音乐、电台、电话、组队在展开分屏后,可以进行切换,还是以做到,我们开发暂时还不能做出随意拖拽的(项目时间紧张)所以在体验这一块就打了折扣。

我为什么要讲随意拖拽这个功能点?

按照现阶段版本功能点,只有在导航模块中才会出现多任务处理状态,上诉已经讲过几个功能的切换,但是我们分屏方案还是2年前,从未修改,展示一下之前的交互内容(和斑马以前分屏差不多)

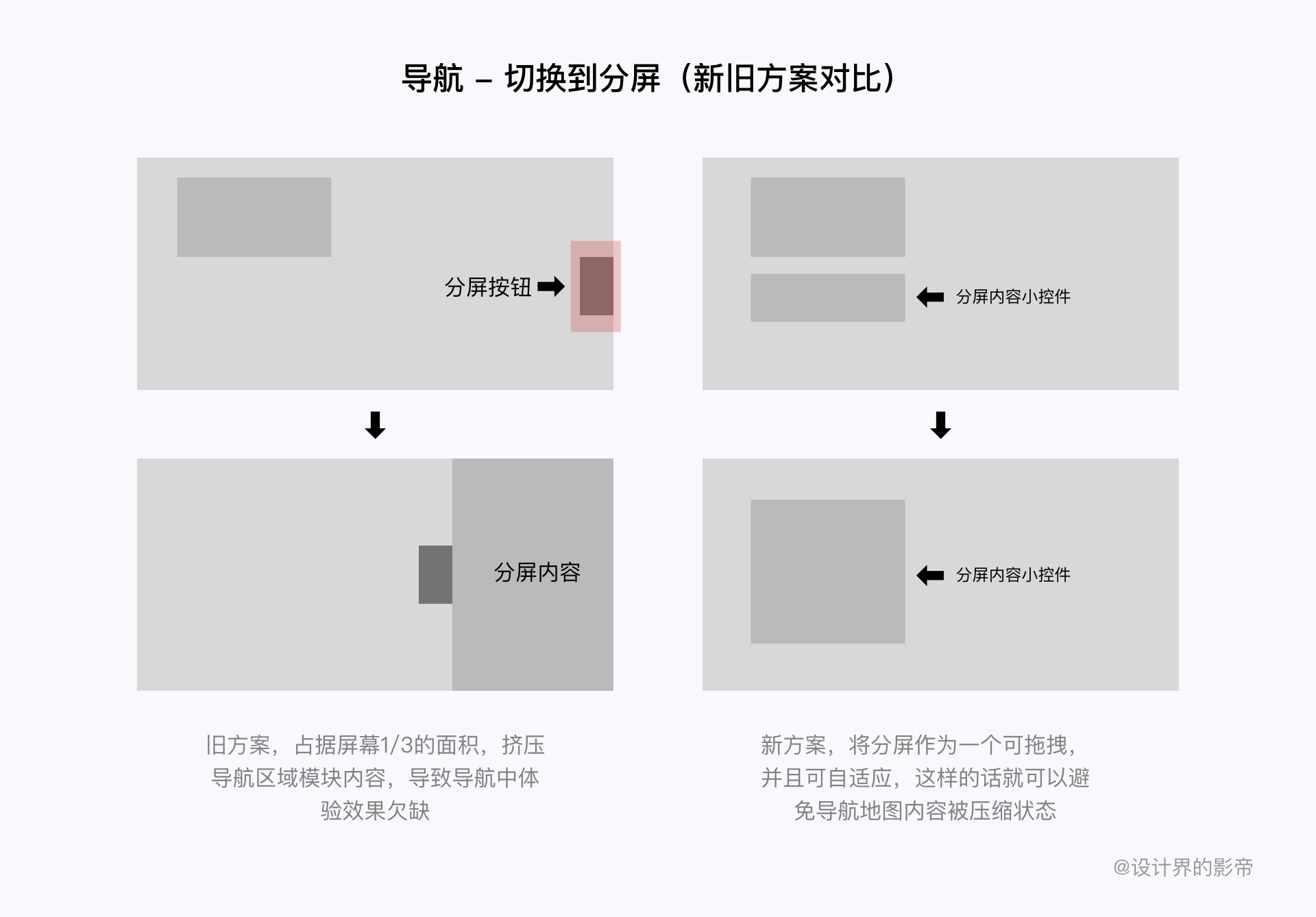

由于多了这个内容,右边占据的空间,缩小了左边导航的内容,一旦导航出现路标、路况、导航线路图、缩放地图按钮等等,导航页面需要承载的内容偏多。

按照这个方案的话可能会干扰驾驶任务,后续我们设计师内部出了一个方案,叫做小控件,可以随意拖动,而且暂用控件比之前方案小很多,下面我就给大家展示一下这个方案的 UE雏形。

不管在什么场景下最高优先级的是驾驶任务,任何多任务处理都要考虑对驾驶的影响。

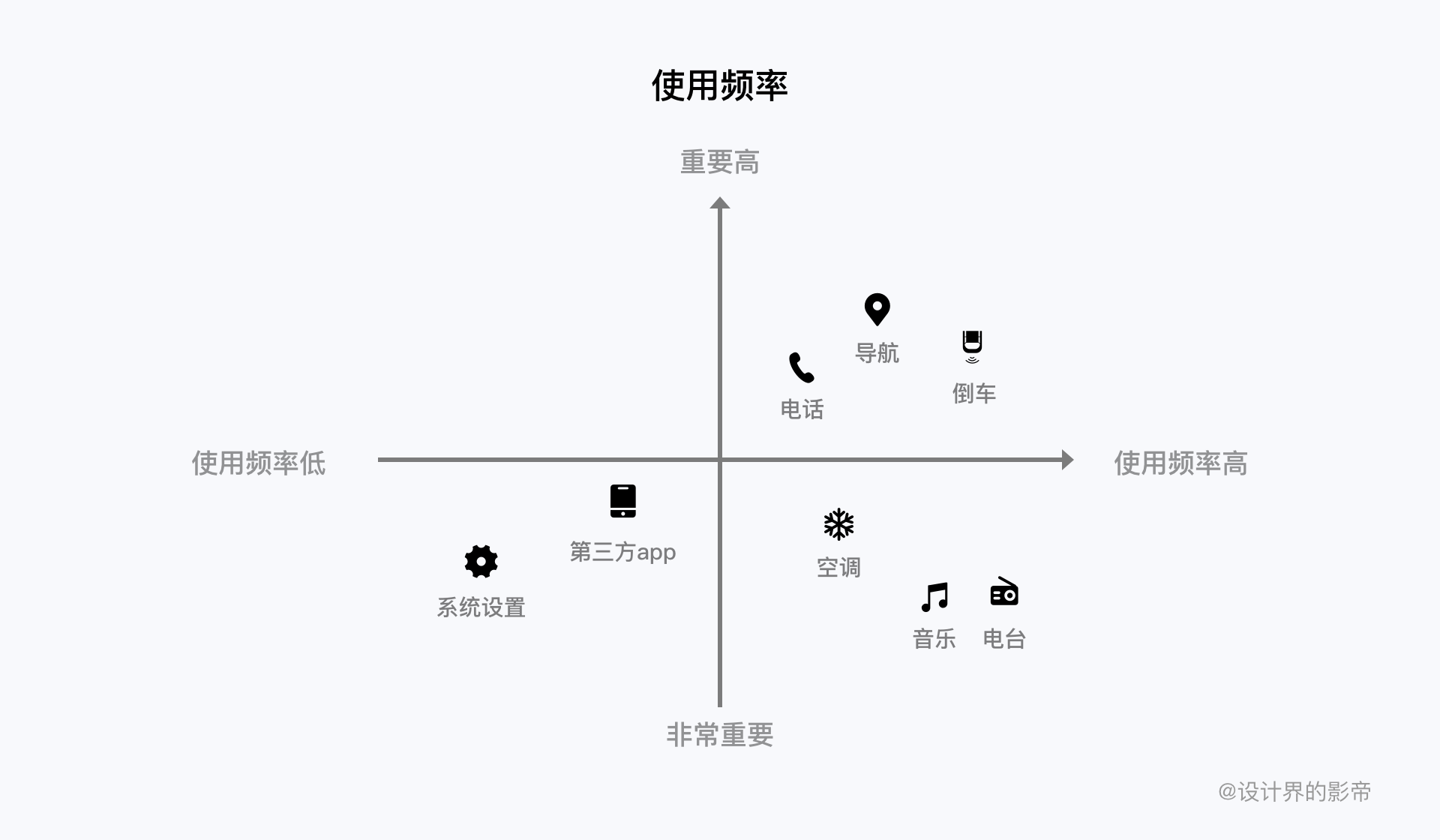

6/车载交互层级

避免在驾驶过程中常使用到的功能藏的很深,一定不能多于3个层级,否则对于驾驶安全会有很大的威胁。

车机使用功能的频率

在车机中有哪些功能是驾驶过程中使用频率较高、重要等级较高的,我们来看一下

电话模块:

传统车机没有语音的状态,需要给 “周杰伦” 打电话 。

第一步打开 电话功能

第二步打开 点击联系人 列表

第三步 滑动列表找到“Z”开头的 进行拨打

第二步 选择搜索后的结果 再进行通话

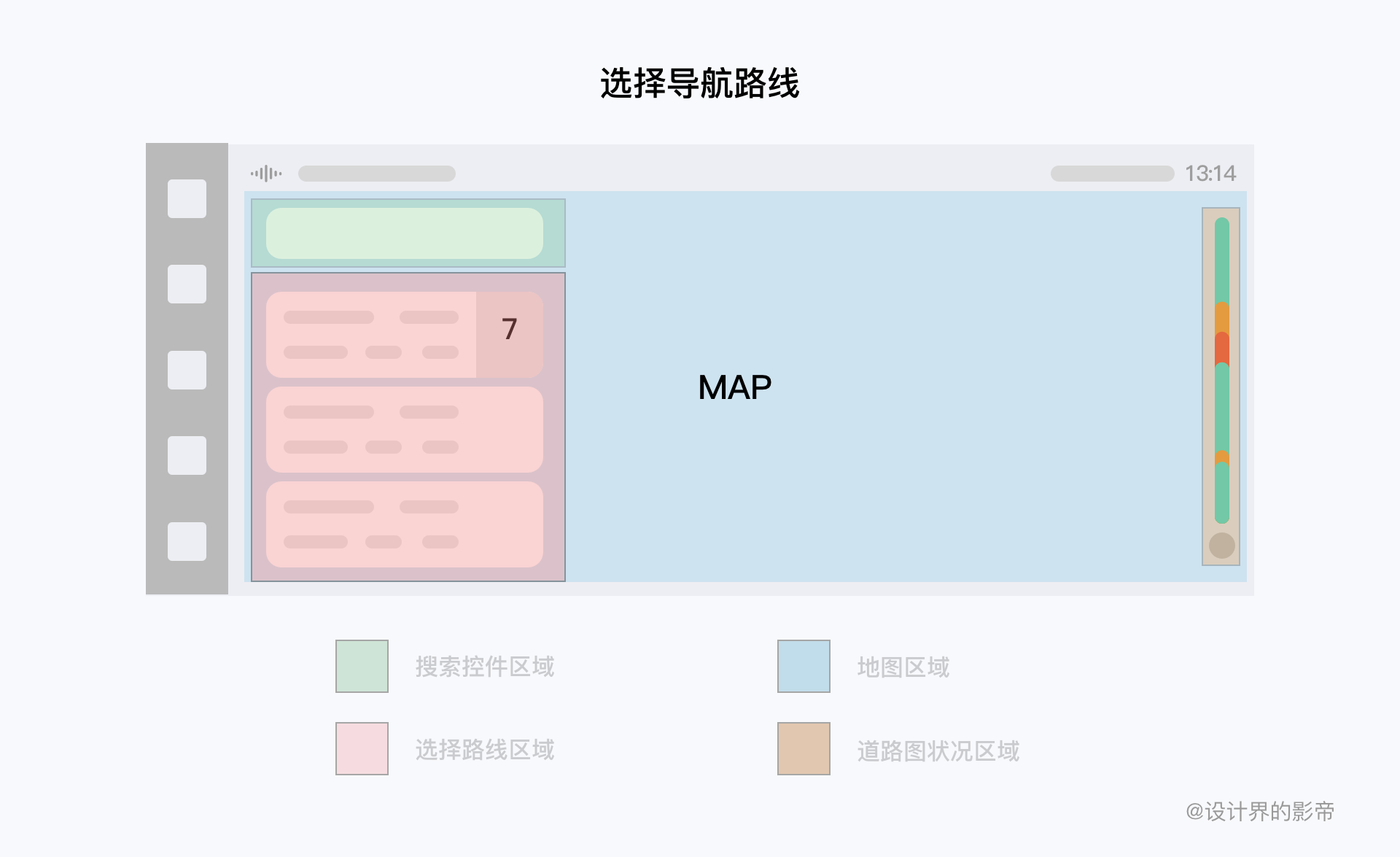

7/选项数目

举一个导航的案列:

在导航的时候 语音输入需要到达的目的地, 最后显示出来的 信息 该展示多少为合适 ?

再来一个实战例子:

在做项目的时候,因为酷我音乐获取到的资源很多,因为第三方而导致 需要滑页的情况是不可避免的,在横屏设计上就会有很多的限制,由于高度有限,所以在滑动的时候最多就只能展示两行音乐内容。

但在做竖屏方案的时候,情况就会好很多,给大家展示一下 竖屏中的交互稿子

8/反馈的定义

从反馈输出来看,以视觉、语音、触控为主。为了安全,车机反馈一定要够让用户清晰地理解任务的重要等级,而且要告诉用户下一步应该怎么做。

视觉反馈

直接举例说明:

比如汽车在倒车,当快要碰到后面墙壁的时候,就会发出警告声音,并且在显示屏上面也有会红色警告标记,就是告诉驾驶者需要立刻响应。

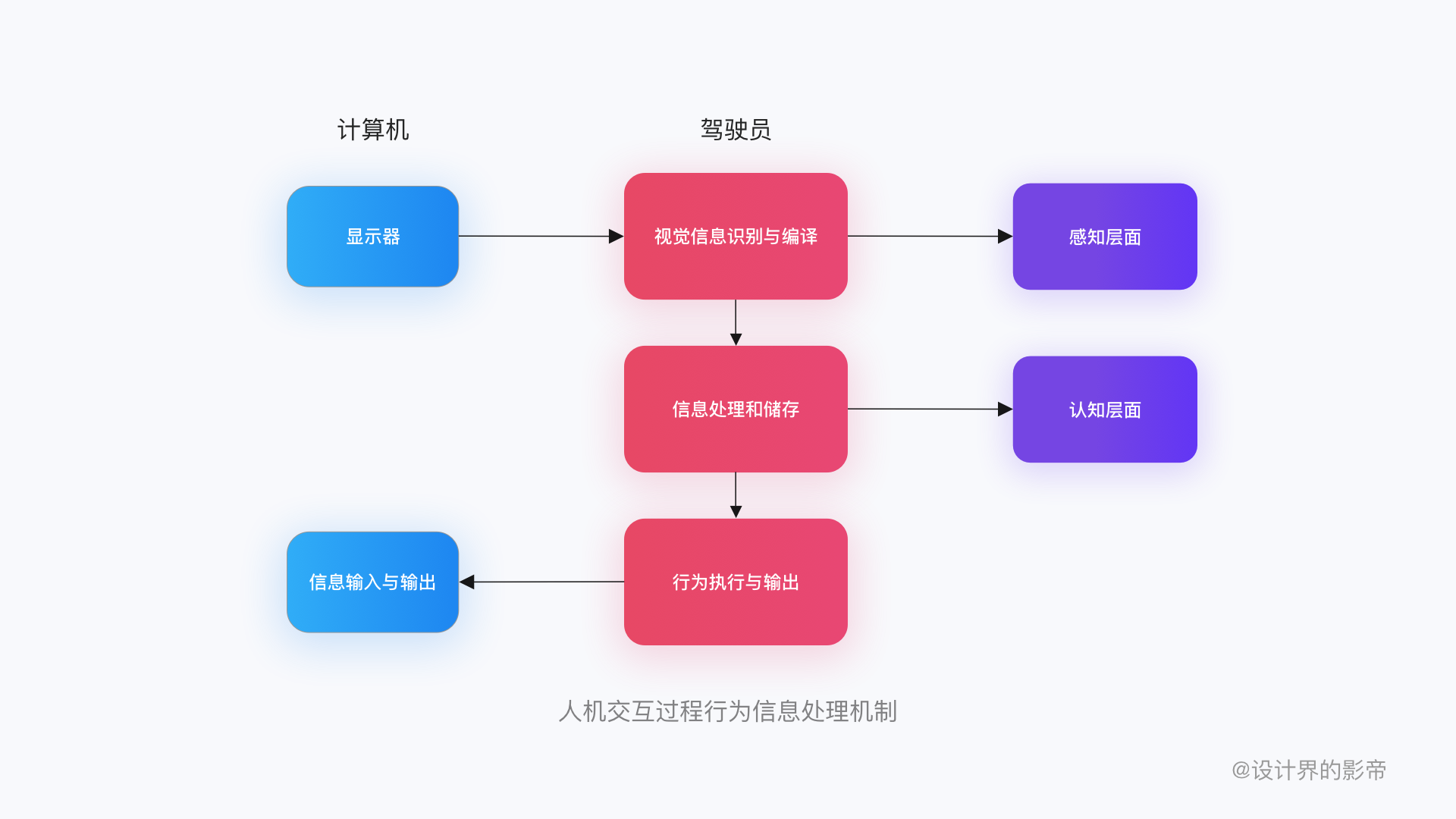

触控反馈

汽车操控界面的触觉反馈机制,实质上是人与操控界面进行信息交换。用户通过手指点触摸屏进行输入操作,操控界面系统对输入信息进行处理和存储,凭借显示屏呈现给用户。而信息的传递是借助图形信息这个媒介,经由人的视觉感知系统完成对视觉信息的识别和再加工,并对信息进行分类处理,如空间、时间、颜色、形状等。而视觉大脑皮层对相匹配的视觉信息加工,会在人的脑海里形成短期和长期记忆,最终对人的操作形成触觉反馈机制。上述的整个信息处理过程就是人机交互过程,它是人行为对大脑里的视觉和触觉信息的反馈过程。

语音反馈

语音交互是一个相对重要的一种交互方式,除了能够让用户能够体验到语音操控功能,还能让用户轻松、自然的接受车机的反馈信息,下面根据置信度不同划分反馈的类型和应用场景。