看了一下,先上的都是一些基本功能,功能较为单薄,随着后续迭代,再考虑选择语雀吧。

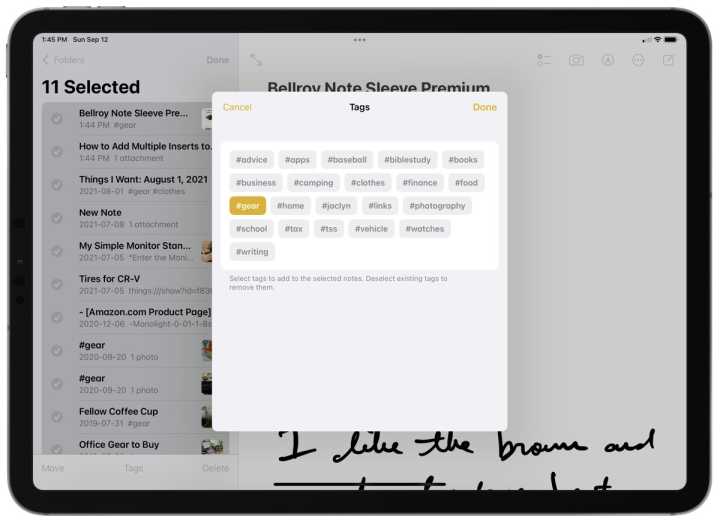

至于选择笔记软件的评价问题,今天想好好说一下。我觉得最重要的,是笔记中的 “标签” 系统。

论述较长,希望能让用户了解,作为这类型知识管理的产品经理,大概在思考什么。

语雀是这么定位自己的,“可以帮你完成从收集、记录到整理输出的知识管理流程,搭建从碎片化、结构化到体系化的知识结构。”

碎片化输入——结构化输出——体系化沉淀,这条链路上,如何最大化地增强用户的效率,就是同类产品所追求核心价值。也就是所谓的 “自底向上” 的知识管理,轻松地完成输入和输出。

大家核心的观点,比较一致的就是,最小的笔记单位不再是一篇文章,而是一个 “最小化知识卡片”,这个卡片叫 “BLOCK”。

“BLOCK”可以译为 “块” 或者“区块”,后面我都称呼为“区块”。因为区块链,也是这个英文单词,这样比较统一。

最先尝试的代表产品,是 NOTION,它以 “BLOCK” 为核心数据存储结构的应用。

区块是 notion 和同类产品中的最小单位,可以理解为「这一块的内容」,在写作中,每一次按回车键,就是生成一个新的 block。选中时,就可以很明显地看出来每一个 block 的内容。

将光标放到每一个 block 前面时,都会出现可以进行操作的界面。+号是指在下面生成一个新的 block,六个小点点按住的话,可以直接拖动这个 block 的内容。单击的话,会出现其他操作选项。

这样的数据结构,区块更多就会成为一个词、一句话、一个段落,也可以是一张图、一段语音、一个视频。然后一篇文章就是由很多个区块所组成的,通过用户排列组合,可以非常方便的形成一个 “结构化输出” 文档。

在 NOTION 里,“体系化沉淀” 被称为 “database”(译为数据库)。虽然也是用同样方式,形成的结构化文档。

但它最大的特点就在于,可以切换不同的视图,来看到你这个 database 里的各种资料。

因此,最简单的,将它理解为「查看方式」即可。

「使用数据库的最大障碍是想象力」,对 notion 各种功能的巧妙结合,可以做到非常非常多的内容。

NOTION 爱好者会分享出来各种模板,用于学习、时间管理、任务管理等等。

但同样的,「使用一个工具的最大障碍是需求不清」,如果不清楚自己的记录需求是什么,那功能越多,可能造成的障碍越大,很容易就使人陷进去对功能的各种研究中去了。

根本原因,还是数据结构造成的,这样的模块化思维,适合于面向具体的对象,是聚合思维的体现。

做一件事、项目管理等等,都适合用 NOTION 来解决问题。

但形成 “体系化沉淀” 这件事,它只做了一半,因为没有解决发散思维的问题、创造力的问题,没有激活用户的“想象力”。

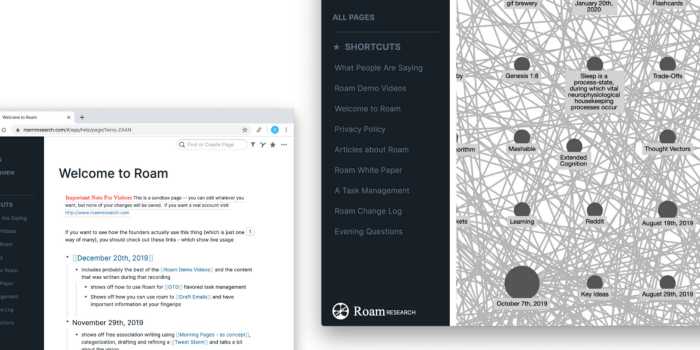

直到 2020 年,ROAM RESEARCH 横空出世,无数网红创作者极力推荐。

ROAM 是一款网状结构笔记工具,它是 “大纲笔记编辑器 + wiki” 的结合。

它从 twitter 和 “卡片盒笔记法” 的理念演化而来,记笔记就像做百度百科,用户把希望的重点词通过“[[]]” 的双向链接方式,链接起来。

文章、块,通过双向链接,形成无限层级的结构。

你会发现随着日常的碎片化知识输入,逐渐形成了一个网络。

同时,在一篇文章中,处处都可以搜索,把以前已经 “沉底” 的知识,召唤回来。

和新的知识形成 “关联”,把以前的知识应用上。

这样,文字创作者们开心了。

因为它们能更加快速地惊喜地发现,以前曾经研究过的内容。任何一篇内容,都能通过双向链接、搜索框,链接到关联知识。

写作变得异常简单,“结构化输出” 很方便。

无论是 ROAM 自己还是其他爱好者,都认为它是 “体系化沉淀” 很优秀的一款产品。

站在 2022 年,往回看,其实不是这样的,可能是过于宣传 “网状结构” 的原因。

Roam 里面有一个 Grapph Overview 的功能,也就是图谱总览,能看到你整个的知识体系。

当你记得越多,越看到它杂乱。

而且结构关联也不能调整,不能可操作性地建立新联系。

Roam 里的知识体系,是去中心化的,但正因为它没有中心,才不能很好 “体系化沉淀”。

因为我们的知识体系,常常是有层级结构的,也有中心的。

再来说标签系统为什么重要。

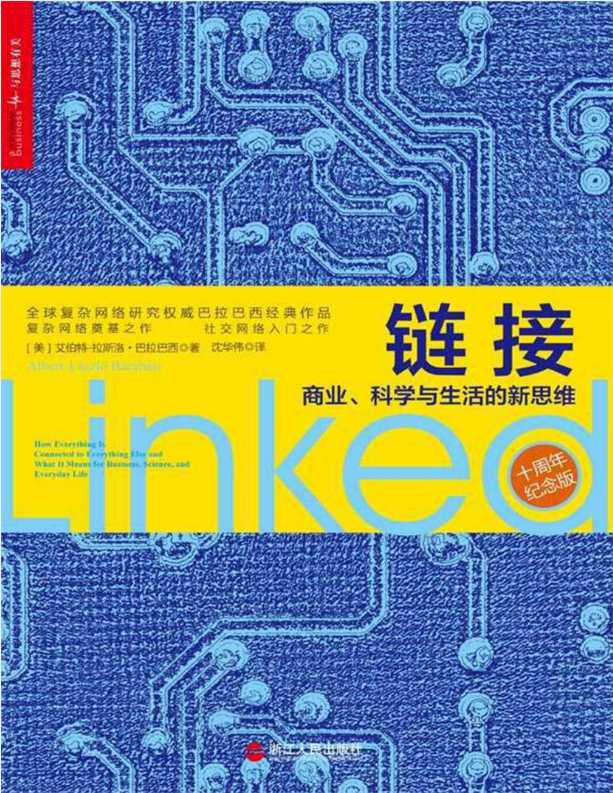

最近在看《链接》这本书,有很多共鸣。

先引入两个概念,模块化和无尺度网络,来描述知识体系中,网络的形态。

模块化是指解决一个复杂问题时自顶向下逐层把系统划分成若干模块的过程,有多种属性,分别反映其内部特性。比如部门化使得大公司得以建立相对独立的员工组,组内的员工一起工作解决具体任务,每个部门就是一个个模块;细胞背后的网络分割成若干个不同的分子组或者模块,每个模块负责一个细胞功能。

无尺度网络具有严重的异质性,其各节点之间的连接状况(度数)具有严重的不均匀分布性:网络中少数枢纽节点拥有极其多的连接,而大多数节点只有很少量的连接。少数枢纽节点对无标度网络的运行起着主导的作用。从广义上说,无尺度网络的无尺度性是描述大量复杂系统整体上严重不均匀分布的一种内在性质。

真实的网络明显是无尺度的,同时似乎也是模块化的。同一个圈子里的人彼此认识,不同圈子之间通过少数几个弱链接联系在一起。

复杂网络经常被我们忽视的一个性质,就是模块性。

Roam 同样,“枢纽节点” 除了能看到链接了很多其他知识外,缺少了在数据结构层面的区分,换句话说,哪个知识对用户自身来说更重要,如何去提升这个知识在体系中的权重,还没有很好的解决。

NOTION 则相反,计算机依赖单个中央处理器,这是它的主要瓶颈。当我们的大脑皮层需要处理多个任务时,我们的处理速度也会变慢。当同一个模块同时面临多个任务时,瓶颈和减速是不可避免的。

更好的笔记软件,一定是解决了知识 “枢纽节点” 问题的,枢纽节点维持知识模块间的关联,同时又和自己模块内节点广泛关联。

小的枢纽节点连接着一些较小的模块内的节点。大的枢纽节点就像大公司的 CEO,管辖着大多数的部门和模块, 是不同大小、不同文化的社区之间的桥梁。

因此,层次化的模块性是大多数真实网络的普遍性质,伴随着无尺度架构存在。

正是这种层次化模块性使得多任务知识管理有了可能:每个模块内部的稠密链接有助于具体任务的高效完成(时间管理、任务管理),枢纽节点协调多个并行功能之间的通信(发散思维)。

目前看,这种枢纽节点,更像是 “标签” 的作用,因为标签能高度抽象知识。

但没有一个依赖标签网络的知识体系构建工具。

如果这样一个笔记产品出现,我觉得是真正革命性的产品。

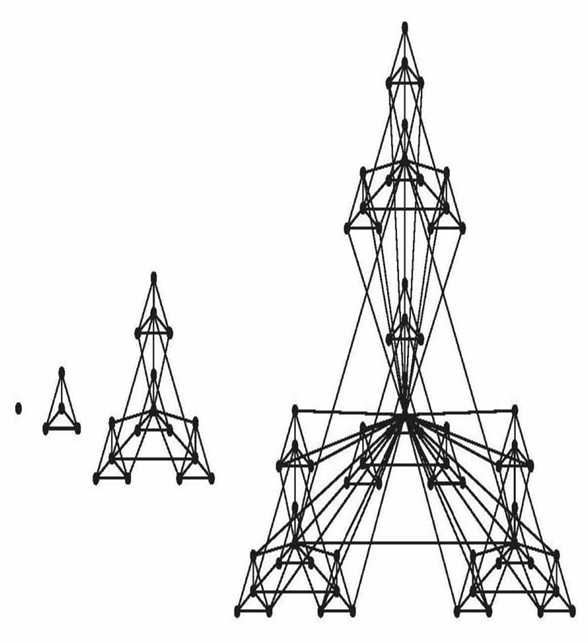

附一个可视化例子,《链接》作者构建了这样一个无尺度网络和模块化网络的融合结构。

从单个节点开始,将其复制三份,让这些复制出的新节点和老节点连接起来,并让新节点之间彼此相连,得到了一个小的四节点模块。接下来将该模块复制三份,将新模块的外围节点和老模块的枢纽节点相连,从 而得到一个包含 16 个节点的网络。继续进行这样的 “复制 - 连接” 操作,节点数目变成原来的四倍,得到一个包含 64 个节点的网 络。虽然可以无限地继续进行该过程,但作者停在了这里,开始检查该网络的结构。

首先,该网络的构造过程使其是模块化的:最底层是很多高度连接 的四节点模块,这些模块是更大的 16 节点模块的构件,后者又是 64 节点网络的主要组成部分。其次,一个具有 39 条链接的高度连接的枢纽节点 将网络连接在一起。16 节点模块的枢纽节点是稍小的局部枢纽节点,具 有 14 条链接。大量只有少数链接的节点伴随着这些枢纽节点,形成我们 熟悉的层级,很多小节点通过少数大的枢纽节点连接在一起,这是无尺度网络的特征。

https://www.zhihu.com/question/518047308/answer/2428351136